Проблемы восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек арктической зоны как основы государственного мониторинга этих поверхностных водных объектов

Автор: Иванов Владимир Владимирович, Третьяков Михаил Вячеславович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Осмысление ноосферы

Статья в выпуске: 4 (37), 2015 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается состояние и проблемы восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек Арктической зоны Российской Федерации, включая внутренние морские воды, как основы государственного мониторинга этих водных объектов. Сформулированы задачи по восстановлению и развитию этой системы, касающиеся устранения противоречий в водном законодательстве, гармонизации гидрографического районирования Росгидромета и Росводресурсов, ликвидации пробелов в федеральном законодательстве о речных границах внутренних морских вод в устьевых областях рек, а также необходимости проведения анализа репрезентативности реперных наблюдательных пунктов и вековых гидрологических разрезов в устьевых областях рек, включая районы внутренних морских вод.

Арктическая зона российской федерации, внутренние воды, внутренние морские воды, государственный мониторинг водных объектов, система гидрометеорологических наблюдений, устьевые области рек

Короткий адрес: https://sciup.org/14031939

IDR: 14031939 | УДК: 551.482.6

Текст научной статьи Проблемы восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек арктической зоны как основы государственного мониторинга этих поверхностных водных объектов

Иванов В.В., Третьяков М.В. Проблемы восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек Арктической зоны как основы государственного мониторинга этих поверхностных водных объектов // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 4. – С. 151–160.

Социально-экономическое значение водных ресурсов (запасов пресных вод) в устьевых областях рек и во внутренних морских водах Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в условиях многолетних и сезонных изменений речного стока и «очаговости» развития хозяйственной деятельности на этих объектах трудно переоценить.

Основной нормативно-правовой базой организации ведения мониторинга поверхностных водных объектов в установленных границах АЗРФ [33], включая устьевые области рек, а также пресноводные районы внутренних морских вод, являются федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также руководящие документы Росгидромета и Росводресурсов в части рассматриваемых объектов [9; 10; 23; 24; 28–36; 39–41].

Однако в указанных документах и в других документах, подготовленных на основе первых, имеется целый ряд противоречий и недоработок (и на федеральном, и на ведомственном уровне), связанных с недостаточной детализацией примени- тельно к уникальным объектам – устьевым областям рек АЗРФ.

За последние годы накопилась информация о состоянии водных ресурсов, о гидрологическом режиме и процессах в устьевых областях рек АЗРФ на уровне научных исследований, результаты которых до сих пор не нашли отражения в законодательной базе. Это приводит к различному толкованию нормативных документов при организации и ведении мониторинга поверхностных водных объектов, а главным образом – при принятии управленческих решений.

Проводимая в настоящее время модернизация гидрометеорологической сети в рамках развития государственного мониторинга поверхностных водных объектов в российской Арктике по целому ряду научно-методических и организационных причин (несмотря на значительные финансовые затраты) по-прежнему остаётся малоэффективной. Получение системной информации о гидрометеорологическом режиме и ресурсах поверхностных объектов, в первую очередь, устьевых областей рек и внутренних морских вод, до сих пор не организовано. По этим причинам в

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015

настоящее время нет возможности выполнить оценки запасов пресных вод в устьевых областях рек и во внутренних морских водах АЗРФ и их многолетних и сезонных изменений в перспективе.

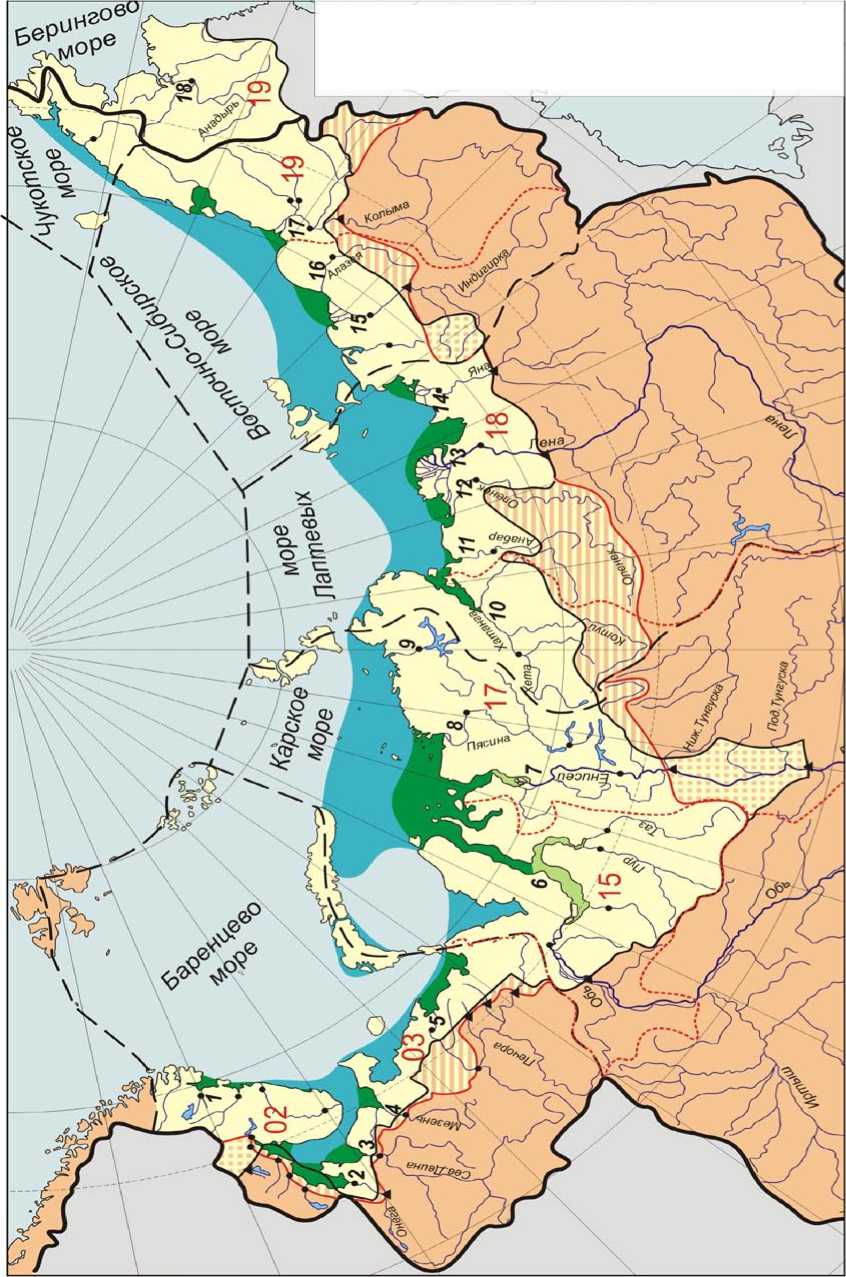

На рис. 1 представлены Арктическая зона Российской Федерации в современных административно-территориальных границах [39], а также уточненная водноресурсная граница АЗРФ, используемая Росгидрометом при осуществлении мониторинга устьевых областей рек как поверхностных водных объектов, для оценки водных ресурсов АЗРФ и притока пресных вод в арктические моря [1; 17; 20].

В этих границах расположены устьевые области восемнадцати крупных по-лизональных и зональных рек, которые рассматриваются как самостоятельные поверхностные водные объекты [12].

Следует подчеркнуть, что в АЗРФ имеются все основные гидролого-морфологические типы устьевых областей рек [13], облик которых определяется зависимостью от азонального фактора – величины и внутригодового распределения речного стока, и зональными особенностями – природными условиями, существенно меняющимися в направлении с запада на восток, поскольку устьевые области располагаются в семи физико-географических областях Арктики [3].

Ключевыми факторами влияния на состояние и развитие государственной системы мониторинга устьевых областей рек и внутренних морских вод, являются:

-

1. Уникальность этих природных объектов, обусловленная следующими обстоятельствами:

– экстремальные природно-климатические условия, а именно: продолжительный (8–9 месяцев) период с ледовыми явлениями, определяющее его влияние на характеристики элементов гидрологического режима и процессы в устьевых областях рек и внутренних морских водах, особенности процессов ледообразования и разрушения ледового покрова;

– чётко выраженная зависимость характеристик гидрологического режима устьевых областей рек и внутренних морских вод АЗРФ от многолетней и сезонной изменчивости речного стока, с одной стороны, и синоптической изменчивости динамики и термохалинной структуры морских вод, с другой стороны.

-

2. Социально-экономические условия организации мониторинговой сети:

– исключительно малая плотность населения в Арктической зоне РФ и очаго-

- вый (практически «точечный») характер расположения населенных пунктов и зон промышленно-хозяйственного освоения территорий местных водосборов устьевых областей рек и, как следствие, отсутствие местных квалифицированных кадров для проведения полноценного гидрологического мониторинга и гидрометеорологического обеспечения в сетевых подразделениях УГМС;

– высокая ресурсоемкость и зависимость жизнеобеспечения подразделений наблюдательной сети от транспортных коммуникаций, определяющих затраты по поставкам топлива, продовольствия и товаров первой необходимости.

– ликвидация в последнее десятилетие территориальных управлений Росгидромета в АЗРФ, ответственных за ведение государственного мониторинга, и переподчинение их оперативно-производственных подразделений другим управлениям Росгидромета, находящимся вне Арктической зоны. К настоящему времени это привело к сокращению финансирования и ликвидации оперативно-производственных подразделений Росгидромета в АЗРФ, особенно по труднодоступным станциям и постам в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

– крайне недостаточная обеспеченность наблюдательной сети приборами и оборудованием, а также наземными и водными транспортными средствами, пригодными для арктических условий. Это сказалось на качестве наблюдений и привело к сокращению числа наблюдаемых элементов режима.

-

3. Несовершенство законодательной базы, закрепляющей статус устьевых областей рек и внутренних морских вод АЗРФ (как по терминологии, так и по сфере применения законодательства и нормативно-правовых актов) и, как следствие, отсутствие единого гидрографического районирования устьевых областей рек и внутренних морских вод АЗРФ.

-

4. Неполный учёт в методике гидрографического районирования территории Российской Федерации особенностей устьевых областей рек АЗРФ как самостоятельных поверхностных водных объектов и, как следствие, невыделение Росводресур-сами этих объектов при гидрографическом районировании, а также неучёт гидрографического районирования, которое ранее разработано в Росгидромете [12], развивается с начала тридцатых годов ХХ в. и детализировано для устьевых областей рек АЗРФ [2; 4; 8; 14; 21; 22; 25; 36].

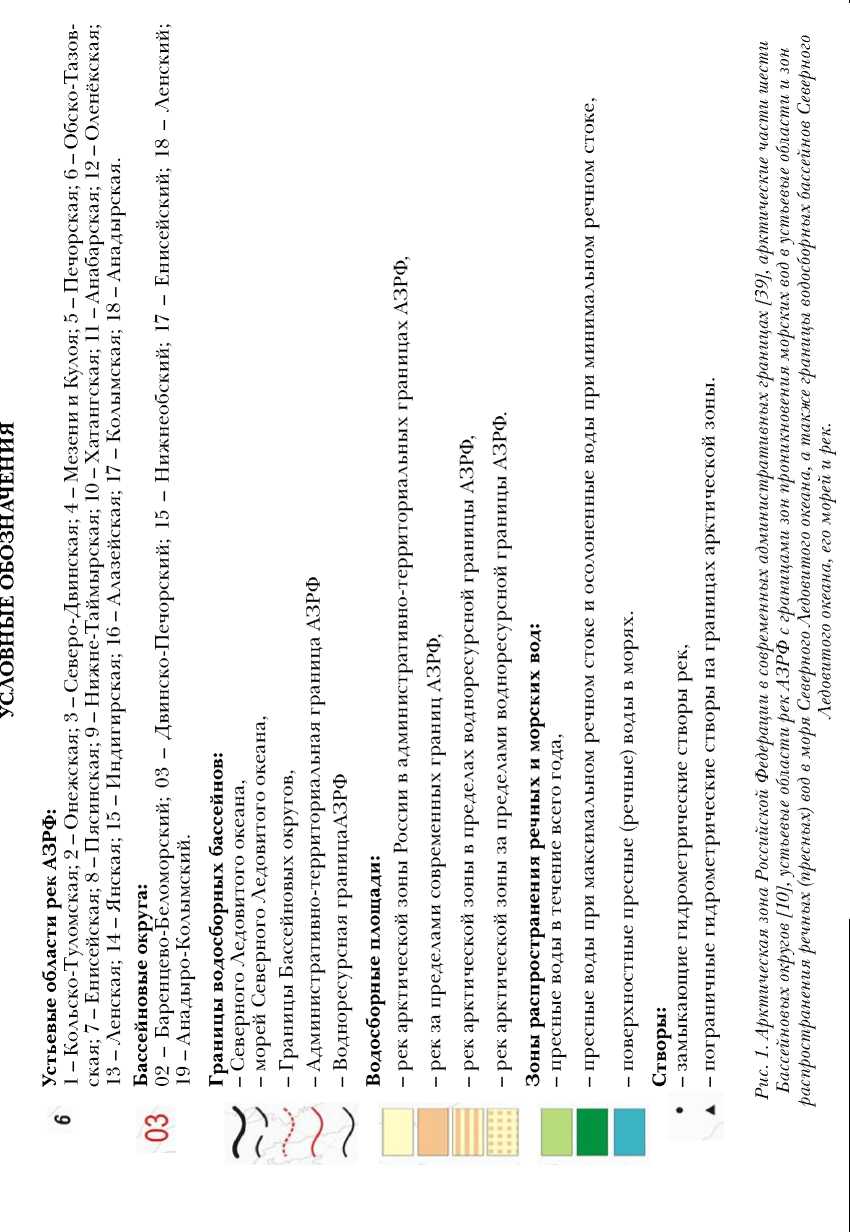

На рис. 2 в качестве примера представлено современное гидрографическое районирование Обско-Тазовской устьевой области, основанное на бассейновом принципе, принятом в Росгидромете и детализированное по квазиоднородным гидрографическим районам с учетом гидролого-морфометрических и водно-ресурсных характеристик.

В качестве речной гидрографической границы устьевой области Оби принят замыкающий гидрометрический створ г. Салехард гидрологические наблюдения на котором ведутся с 1933 года по настоящее время. Эта граница, принятая в Росгидромете, отличается от гидролого-морфологической границы устьевой области, установленной в месте слияния Большой и Малой Оби (в 64 км ниже по течению г. Салехарда) [13].

Морская граница бассейна реки Оби определена по разрезу мыс Паёлова – мыс Турасале, где обские воды выходят одним потоком через внутренние морские воды в Карское море [1; 13; 15; 16; 20; 42].

Тазовская губа рассматривается как внутренний залив Обской губы, а впадающие в неё реки (Пур, Таз, Антипаюта и др.) – как притоки первого порядка системы водосборного бассейна реки Оби.

Что касается речной границы внутренних морских вод в Обской губе, то законодательно она не установлена [40], и различные федеральные ведомства определяют её по собственному усмотрению.

На приведенной схеме внутренние морские воды расположены мористее морской границы устьевой области.

Как отмечено М.Н. Григорьевым в выступлении на парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение инвестиционной привлекательности пользования недрами на территории Российской Федерации и её континентальном шельфе» 8 ноября 2013 г. [11], законодательно «для внутренних морских вод однозначно определена только внешняя граница, совпадающая с исходными линиями». Действительно: «Внутренние воды в российском законодательстве названы морскими. В то время как международное законодательство (UNCLOS – Конвенция ООН по морскому праву, вступила в силу в России 11 апреля 1997 г.) использует термин «внутренние воды», называя их неотъемлемой частью государства, и рассматривая прибрежные акватории совместно с реками, озёрами и другими водоёмами» [11].

Именно поэтому, мы считаем, неопределённость границ внутренних морских вод «как объекта ограничительного недропользования и приложения льготного законодательства» приводит к нарушению природоохранного законодательства в части уникальных и самостоятельных поверхностных водных объектов – устьевых областей рек – при применении к ним подходов и принципов лицензирования добычи углеводородов, принятых для шельфа.

Устьевые области рек Оби и Енисея становятся активно развивающимися территориями. При этом в Обско-Тазовской устьевой области «на группу Каменномыс-ских месторождений, значительно удалённых внутрь материка даже от зимней границы солоноватых вод, выданы именно морские лицензии» [11], поэтому для уполномоченных органов по лицензированию крайне важно иметь ясное представление о том, к каким районам применимы те или иные формы, определяющие характер недропользования. Можно утверждать, что научное обоснование принятия управленческих решений по недропользованию на акваториях и водосборах устьевых областей рек, безусловно, не просто актуально, а обязательно необходимо. Это положение должно быть закреплено законодательно и доведено до сведения всех лиц, принимающих соответствующие решения.

Представленная на рис. 2 схема гидрографического районирования Обско-Та-зовской устьевой области, используемая в Росгидромете [15] существенно отличается от схемы, используемой в Росводресурсах [26], которая не учитывает запасов пресных вод устьевой области реки как водноресурсного объекта. Подробнее особенности режима Обско-Тазовской устьевой области описаны в [5–7; 15–17; 27].

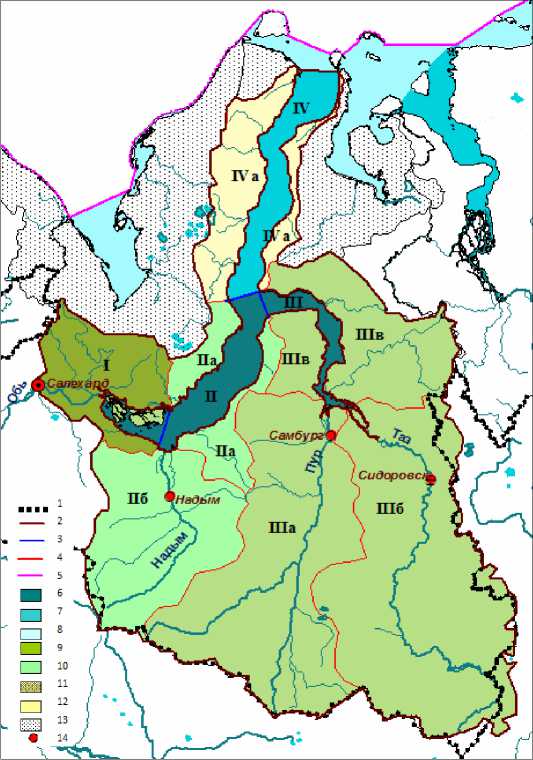

На рис. 3 показана гипсометрическая кривая запасов пресных вод в Обско-Тазов-ской устьевой области для условий среднемноголетнего речного стока и в зависимости от положения границы распространения морских вод в северной части Обской губы [18]. Мониторинг интрузии является в настоящее время сложнейшей и трудоёмкой задачей, так как процесс связан с подтоком солёных вод в пресноводный объект. В современных условиях эта задача может решаться методом численных расчётов и математического моделирования, в частности, в соответствии с методиками, описанными и примененными в работах [37; 38].

Как следует из изложенного, по величине запасов пресных вод Обско-Тазовс-кая устьевая область – крупный «пресноводный водный объект» российской Арктики. Это обусловлено большим объёмом

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы:

-

1 – административно-территориальная Арктической зоны Российской Федерации,

-

2 – водосбора Обско-Тазовской устьевой области,

-

3 – гидрографических районов на акватории устьевой области,

4– гидрографических районов на водосборе устьевой области,

-

5 – морская граница внутренних морских вод.

Характеристики гидрографических районов акватории Обско-тазовской устьевой области:

-

6 – пресные воды постоянно (II и III),

-

7 – переменные воды (зона интрузии морских вод): пресные воды в период максимального речного стока и осолоненные воды в придонном слое при минимальном речном стоке в конце зимнего периода (IV),

-

8 – внутренние морские воды.

водосбор Обско-тазовской устьевой области по гидрографическим районам и их участкам:

-

9 – водосбор устьевого участка реки Обь (I),

-

10 – водосбор южной части Обской губы (IIа, IIб),

-

11 – водосбор Тазовской губы (IIIа, IIIб, IIIв),

-

12 – водосбор северной части Обско-Тазовской устьевой области (IVа),

Смежные водосборы, не входящие в водосборный бассейн Обско-Тазовской устьевой области – 13

Замыкающие створы рек, впадающих в Обско-Тазовскую устьевую область – 14

Рис. 2. Гидрографическое районирование Обско-Тазовской устьевой области.

зоны:

-

1 – пресные воды в течение всего года,

-

2 – переменные воды: пресные воды в период максимального речного стока и осоло-ненные воды в придонном слое при минимальном речном стоке в конце зимнего периода.

Границы распространения морских вод в северной части Обской губы:

-

3 – при максимальном развитии интрузии морских вод,

-

4 – в период максимального речного стока.

Объем (W, км3) запасов пресных вод в Обско-тазовской области на разном расстоянии от речной границы (км) и с учётом средней глубины по сечению (h, м):

-

5 – гипсометрическая (интегральная) кривая объемов воды W (км3) в Обско-Тазов-ской устьевой области при среднем многолетнем речном стоке в зависимости от границы распространения морских вод в северной части Обской губы.

Потоки вод разного происхождения:

-

6 –пресные речные, 7 – осолоненные морские.

Рис. 3. Гипсометрическая кривая запасов пресных вод в Обско-Тазовской устьевой области для условий среднего многолетнего стока в зависимости от положения границы распространения морских вод в северной части Обской губы.

поступающего в неё речного стока и особенностями гидролого-морфологических характеристик этой устьевой области [19].

Важнейшими факторами, определяющими возможности водохозяйственного использования водных ресурсов, являются характеристики качества вод, и поэтому выявление источников их загрязнения становится первоочередной задачей.

Качественный состав водных ресурсов Обско-Тазовской устьевой области определяется притоком химических веществ, поступающих со стоком рек (Обь, Надым, Пур и Таз) и в ещё большей степени – загрязнениями, обусловленными антропогенным воздействием непосредственно на акваторию устьевой области.

Как показали исследования [7], в которых представлены результаты детального анализа долгопериодной пространственной изменчивости объемов притока широкого спектра растворенных химических веществ в Обско-Тазовскую устьевую область, «физический перенос минеральных

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2015

форм азота и фосфора, кремнекислоты, нефтяных углеводородов, фенолов, соединений тяжелых металлов по течению рек, впадающих в Обско-Тазовскую устьевую область, преобладает над процессами их химико-биологической трансформации». При этом химические соединения, вовлекаемые потоком в устьевые процессы, изменяют компонентный состав водной среды устьевых экосистем, что «приводит к заметной трансформации компонентного состава их водной среды и увеличению степени её загрязнения» . «Последнее предопределяет возможность перехода состояния Об-ско-Тазовской устьевой области устьевой области из равновесного в кризисное, а в отдельные годы в критическое» [7].

Нарушение природоохранного законодательства относительно уникальных поверхностных водных объектов – устьевых областей рек АЗРФ, невыполнение требований государственного экологического мониторинга при эксплуатации месторождений углеводородов на местных водосборах устьевых областях рек АЗРФ в скором будущем могут привести к критическому состоянию их водных экосистем.

В этих условиях первоочередными задачами восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек и внутренних морских водах Арктической зоны Российской Федерации как основы государственного мониторинга этих объектов являются:

-

1. Устранение противоречий в основных федеральных законах – Водном кодексе (ФЗ №74-ФЗ) [10] и законе «О внутренних морских водах» (ФЗ №155-ФЗ в редакции от 13.07.2015) [40], касающихся Перечня поверхностных водных объектов, основных понятий «водные ресурсы», «водный фонд» и, возможно, других понятий применительно к устьевым областям рек и внутренним морским водам. Эти противоречия приводят к неопределенности в толковании законов и вытекающих из них Постановлений Правительства, в частности, Постановлений Правительства об утверждении «Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», «О гидрографическом и водохозяйственном районировании», а также нормативных документов, выпускаемыми министерствами и ведомствами.

-

2. Ликвидация пробелов в федеральном законодательстве о речных границах внутренних морских вод в устьевых областях рек и внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство (в первую очередь в ФЗ от 31.07.1998 № 155-

ФЗ в редакции от 13.07.2015). На этой основе следует (при необходимости) детализировать гидрографическое районирование устьевых областей рек, принятое в системе Росгидромета, базирующееся на гидролого-морфологических и гидрохимических характеристиках, и в дальнейшем использовать его для выработки принципов оптимизации размещения сети в рассматриваемых районах. При этом предполагается, что выделенные гидрографические районы могут рассматриваться как квазиодно-родные по этим характеристикам. Исходя из классификации и типизации устьевых областей, гидрографические районы могут далее разделяться на квазоднородные гидрографические подрайоны.

-

3. Проведение гармонизации гидрографического районирования, принятых в Росгидромете и в Росводресурсы – структурных подразделениях Минприроды РФ – с целью удовлетворения требований по организации и ведению государственного мониторинга данных водных объектов.

-

4. Проведение анализа репрезентативности действующих и закрытых наблюдательных пунктов, гидрометрических створов, вековых (реперных) гидрологических разрезов в устьевых областях рек, включая районы внутренних морских вод, применительно к выделенным гидрографическим районам. На этом основании следует определить необходимость и целесообразность открытия наблюдательных пунктов, организации гидрометрических створов, вековых (реперных) гидрологических разрезов (взамен утраченных в этих районах) или восстановления закрытой наблюдательной сети. Необходимо определить местонахождение устьевых специализированных гидрологических станций как оперативно-производственных подразделений Росгидромета, которые должны организовать работу наблюдательной сети, а также самостоятельно выполнять работы на гидрометрических створах и вековых (реперных) гидрологических разрезах в устьевых областях рек в зоне своей ответственности в соответствии с гидрографическим районированием.

-

5. Выработка технических требований к технологическому оснащению наблюдательных пунктов средствами измерений и наблюдения, прочим оборудованием, которое может быть использовано для выполнения наблюдений на рассматриваемых водных объектах в арктических условиях. Устьевые специализированные гидрологические станции должны быть обеспечены наземными транспортными

средствами и плавсредствами, а также комплектом современного оборудования, включающего беспилотные и дистанционные средства наблюдений.

При решении первоочередных задач и при соответствующем финансировании появится реальная возможность перейти к восстановлению и развитию системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек и внутренних морских водах Арктической зоны Российской Федерации как основы государственного мониторинга этих объектов.

В настоящее время эти задачи решаются в ААНИИ в рамках двух Мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», а именно:

– «Разработка системных проектов развития и модернизации гидрологической сети для речных бассейнов Российской Федерации»;

– «Совершенствование методов и технологий формирования гидрологических прогнозов по низовьям и устьям крупных рек Арктической зоны России».

В период 2011–2014 гг. разработаны научно-методические основы Концепции развития и оптимизации гидрологической сети в устьевых областях рек и внутренних морских водах Арктической зоны Российской Федерации. Разработаны эскизные сис-

Список литературы Проблемы восстановления и развития системы гидрометеорологических наблюдений в устьевых областях рек арктической зоны как основы государственного мониторинга этих поверхностных водных объектов

- Антонов В.С. Распространение речных вод в арктических морях//Труды ААНИИ. Т. 208. -1957, вып. 2. -С. 25-52.

- Антонов В.С. Изучение гидрологического режима устьевых участков рек Сибири//Проблемы Арктики и Антарктики. -1967, вып. 27. -С. 48-54.

- Атлас Арктики. Издание Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР. -Москва, 1985. -С. 140-141.

- Байдин С.С. Изменение природного комплекса устьевых областей под влиянием деятельности человека//Труды ГОИН. -1978, вып. 142. -С. 6-12.

- Брызгало В.А., Иванов В.В. Роль антропогенного фактора в формировании современного гидролого-экологического состояния рек Севера и Арктики России//Экологическая химия. Т. 13. -2004, вып. 2. -С. 79-92.

- Брызгало В.А., Иванов В.В., Замятин В.Ю., Макеев В.М. Чрезвычайные экологические ситуации в районах российского Севера. -СПб: Изд. ГПА, 2009. -81 с.

- Брызгало В.А., Иванов В.В., Иванова И.М. Приток растворённых химических веществ в Обско-Тазовскую устьевую область//Метеорология и гидрология. -2011, № 3. -С. 82-90.

- Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем. -Л., Гидрометеоиздат, 1979. -207 с.

- Водная стратегия РФ на период до 2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р).

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).

- Григорьев М.Н. Внутренние границы для внутренних вод. -Интернет-ресурс. Режим доступа: httpi.//pro-arctic/ru/28/11/2013/legislation/5940

- ГОСТ 17.1.1.02-77. Классификация водных объектов (с изменениями), утвержденный в январе 1988 г. (ИУС 4-88) без ограничения срока действия Введён в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 января 1988 года, № 99.

- Иванов В.В. Основные принципы гидролого-морфологического районирования устьевых областей рек Арктики. Факторы и принципы физико-географического районирования полярных областей Земли. -Л.,1974. -С.108-120.