Развитие интереса к дисциплине «Физика» у студентов профессионального образования

Автор: С. В. Шерстнева

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 1 (25), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается проблема развития интереса к дисциплине «Физика» у студентов профессионального образования. Определяется сущность ключевых понятий «интерес», «интерес к предмету», «развитие интереса». Выявляются педагогические условия, способствующие развитию интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла вообще и физике в частности. Автор выделяет критерии и соответствующие им показатели развития интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла и приводит результаты педагогического эксперимента по формированию/развитию интереса к физике в условиях реализации рассмотренных педагогических условий.

Интерес, интерес к предмету, развитие интереса, уровни интереса, дисциплины общеобразовательного цикла, дисциплина «Физика», педагогические условия, способствующие развитию интереса

Короткий адрес: https://sciup.org/142228549

IDR: 142228549 | УДК: 372.016:53

Текст научной статьи Развитие интереса к дисциплине «Физика» у студентов профессионального образования

Существенными характеристиками личности являются его отношения с окружающими условиями, его интересы.

Интерес к дисциплинам общеобразовательного цикла является мощным двигателем в обучении, так как способствует воспитанию и развитию. Каждый студент не задумываясь может назвать интересный или неинтересный ему учебный предмет, интересный или неинтересный урок. Развитие интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла у студентов профессионального образования содействует формированию творче ского мышления, познавательной активности, обогащению общенаучного кругозора, совершенствованию профессиональной предрасположенности как основы пригодности к дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплины общеобразовательного цикла — это фундамент для освоения профессиональной образовательной программы. Они обеспечивают целостную теоретическую подготовку выпускника и формирование его общих и профессиональных компетенций.

Интерес неразрывно связан с эмоциональной жизнью человека. Отсутствие возможности удовлетворить какой-либо интерес неизбежно вызывает отрицательные эмоции. А в случае, когда интересное доступно, у человека мгновенно появляются положительные эмоции.

Интерес взаимодействует с социальными, нравственными мотивами, способствует самовоспитанию личности.

Интерес — осознанное, эмоционально окрашенное, избирательное (предметное) отношение субъекта к объектам, явлениям, процессам окружающего мира, побуждающее его действовать (т. е. накопленное активным замыслом) с целью удовлетворения потребности [1].

Интерес к предмету — это направленность личности студента на овладение знаний в той или иной предметной области. Формируется в процессе изучения и превращается в сильный мотивационный фактор [2].

Г. И. Щукина указывает на то, что интерес выступает как мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной [3].

В своей книге «Великая дидактика» Ян Амос Коменский писал: «Какое бы занятие ни начинать, нужно прежде всего возбудить у учеников серьезную любовь к нему, доказав превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно».

Наиболее продуктивно и целенаправленно интерес человека формируется, слагается, приобретает законченность при обучении посредством обращения к различным учебным дисциплинам.

Интерес к учебной дисциплине может быть прямым (непосредственным) и косвенным (опосредованным).

В развитии интереса можно выделить следующие уровни: любопытство, любознательность, собственно познавательный интерес, творческий интерес [4].

Кроме того, можно выделить этапы развития интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла у студентов профессионального образования. Рассмотрим эти этапы и варианты их реализации при изучении дисциплины «Физика».

Первый этап — начальный интерес к предмету «Физика». Зачастую характеризуется отсутствием у студентов интереса к изучению физики. На данном этапе целесообразно использовать легкие занимательные задачи: например, «Почему, сколько кошку ни гладь, всё искры летят?»

Второй этап — это усложнение деятельности студентов и переход интереса на более высокий уровень. Для него свойственно решение задач по образцу, что требует консультации преподавателя. Стремление студента к самостоятельности кратковременно. Девиз этого этапа: «Делай как я!»

Третий этап развития. Интерес от содержания задач перерастает в интерес к способам их решения. Другими словами, решение задач несколькими способами, а затем выбор более рационального. Так, при выполнении лабораторной работы «ЭДС и внутреннее сопротивление источника» студентам может быть предложено найти пути реализации данной работы, а затем выбрать из найденных наиболее целесообразный.

Четвертый этап — высокий уровень развития интереса. Студенты на основе имеющихся теоретических знаний выбирают способы решения практических задач, рационально используя способы познания: анализ, обобщение, моделирование и др. Показательным примером является выполнение творческой лабораторной работы «Выращивание кристаллов».

Таким образом, развитие интереса — это процесс, а следовательно, его результативность обеспечивается соблюдением определенных условий.

Педагогические условия — это обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных целей [5].

-

1. Содержание учебного материала.

– Новизна содержания. Состояния неожиданности, озадаченности, удивления, новые факты, сведения, теории. В начале изучения раздела «Квантовая физика» студентам могут быть заданы вопросы: «Возможна ли телепортация?», «Телепортация — каков ее прикладной аспект: бестранспортные путешествия или мгновенная доставка еды?»

– Новый аспект рассмотрения ранее изученного материала. Например, в ходе изучения раздела «Электродинамика» предложить студентам установить взаимосвязь электрического и магнитного полей. Что их роднит? А что отличает друг от друга? Какие закономерности существуют?

– Исторический контекст знаний — историзм. Так, начиная изучать раздел «Электродинамика», можно рассказать миф Древней Греции о появлении термина «электричество». Янтарь — «электричество».

– Практическая необходимость в знаниях, использование науки в целях практики. Рассматривая тему «Законы динамики Ньютона. Силы в природе», предложить студентам порассуждать и привести примеры из обыденной жизни: «вредное» и «полезное» трение.

– Демонстрация современных научных достижений. При изучении явления фотоэффекта может быть продемонстрирован практический аспект на примере «виртуальной электростанции» от Илона Маска.

– Занимательность. Прием, который способствует созданию положительного настроя и готовности к активной мыслительной деятельности — стихи, ребусы, загадки, кроссворды.

-

2. Методы обучения.

– Самостоятельная деятельность студентов. Усиливает активность протекания мыслительных процессов и помогает осознать необходимость преодоления больших и малых трудностей. Например, написание эссе «Мир без электрической энергии».

– Проблемное обучение. Побуждает искать истину. На общее обсуждение ставится вопрос-проблема, содержащий в себе иногда элемент противоречий, иногда — неожиданности. Например, «С какой силой взаимодействуют два студента, сидящие за одной партой? Что это за сила?» После чего произвести расчет этой силы.

– Мозговой штурм — метод по свободной выработке множества идей на заданную тему. «Возможно ли создание вечного двигателя? Предложите свою модель».

-

3. Средства обучения.

– Электронные образовательные ресурсы: электронные страницы российских и зарубежных научно-популярных изданий.

– Аудиовизуальные: презентации; видеофильмы производства «Роскосмос», ВВС; интерактивные модели из энциклопедий на CD-дисках «Кирилл и Мефодий», «Физика вокруг нас».

– Демонстрационные: демонстрационные модели, например двигатель внутреннего сгорания в разрезе.

– Учебные приборы: компас, барометр, трансформатор.

-

4. Форма занятия.

– Нетрадиционные уроки. Так, например, урок-путешествие в страну «Физика», урок-квест «Занимательная физика».

– Эвристическая беседа. Преподаватель вместо сообщения студентам готовых знаний заставляет их прийти к новым понятиям и выводам. Изучение раздела «Кинематика» можно начать с вопросов: «Как вы считаете, какое движение называется равноускоренным? Может ли ускорение быть отрицательным? Почему? Когда вы едете на машине, движение равномерное? Почему?»

– Активный диалог — сотрудничество преподавателя и студентов. Можно реализовать при обсуждении относительности пространства и времени.

-

5. Психологические факторы.

– Эмоциональность преподавателя, т. е. создание эмоционального тонуса урока.

– Педагогический оптимизм — вера в студента, в его возможности. Является мощным побудителем интереса к предмету.

– Взаимная поддержка. Преподаватель — студент. Общение преподавателя со студентами, активный ответный отклик студентов на все начинания преподавателя.

– Поощрения.

– Аргументированные положительные оценки и одобрительные суждения преподавателя несут положительные эмоции, которые утраивают энергию студентов.

– Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция на же-

- лание студента выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности.

Так, например:

Любите физику, друзья,

Ведь без нее никак нельзя!

Загадки:

Живет без тела, говорит без языка, никто его не видит, а всякий слышит. (Эхо)

Тянусь я тонким столбиком по трубке из стекла. Сжимаюсь я от холода, расту я от тепла. (Термометр)

Выбор конкретных педагогических условий определяется темой урока, выбранным типом занятия, а также поставленными целями.

Однако по каким критериям и показателям можно судить о развитии интереса к дисциплине «Физика» у студентов профессионального образования?

На основе анализа психолого-педагогических исследований, а также исходя из сущности понятий «интерес к предмету», «критерий», «показатель» были выделены критерии и соответствующие им показатели развития интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла (табл. 1).

Таблица 1

Критерии и показателя развития интереса к дисциплинам общеобразовательного цикла

|

Критерии |

Показатели |

|

Проявления, характеризующие мыслительную активность студентов |

Вопросы студентов, свидетельствующие об ориентировке в знаниях, об умственной активности Стремление студентов, принять участие в рассмотрении и обсуждении фронтальных вопросов, в дополнении и исправлении ответов товарищей Сосредоточенность внимания на предмете интереса Характер процесса деятельности: готовность к действию или безразличие; выполнение поставленной задачи — самостоятельно или по образцу |

|

Эмоциональные проявления студентов |

Речевые реакции Неожиданно наступившая тишина во время занятия, свидетельствующая о взволнованности студентов Адекватная реакция студентов в ответ на происходящее в аудитории |

|

Устойчивость и сила интереса |

Избирательная направленность круга чтения студентов Участие по свободному выбору в различных формах и видах внеклассной работы Выполнение индивидуальных заданий Характер использования свободного времени |

Оценить успешность работы по развитию интереса к дисциплине возможно в течение одного учебного года, проводя соответствующую экспериментальную работу, состоящую из двух этапов: констатирующего и формирующего.

Проводимый нами эксперимент протекал в естественных условиях образовательного процесса ГБПОУ «ЗлатИК им. П. П. Аносова», в группе, обучающейся по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям). Количество студентов — 25 человек.

Срок проведения — 2018/19 учебной год.

Для оценки результативности работы по развитию интереса мы использовали методику, предложенную Л. Г. Балабкиной [6].

При использовании данной методики мы проводили анкетирование «Интерес к предмету». Инструкция была сформулирована следующим образом: «Оцените свой интерес к дисциплине, пользуясь следующей шкалой: 4 — это про меня; 3 — это, возможно, про меня; 2 — не уверен; 1 — это не про меня».

Анкета содержала следующие утверждения:

– я знаю этот предмет;

-

– я люблю им заниматься;

-

– с удовольствием иду на занятие;

-

– никогда не пропускаю этот предмет без уважительной причины;

-

– доволен отношением преподавателя ко мне;

-

– всегда понимаю объяснения нового материала;

-

– предпочитаю сам находить правильное решение, а не списывать готовое с доски;

-

– домашние задания по этому предмету выполняю сам;

-

– мне нравится решать задачи повышенной сложности;

-

– готов к выполнению творческой работы по дисциплине;

-

– читаю много дополнительной литературы по предмету;

-

– понимаю важность изучения предмета для дальнейшей профессиональной деятельности.

Обработка и интерпретация результатов начиналась с подсчета индивидуальных сумм баллов, характеризующих отношение конкретного студента к дисциплине (максимальная сумма баллов — 46, минимальная — 12).

Полученная сумма баллов позволяла определить уровень отношения студента к предмету:

-

– больше 42 баллов — высокий;

-

– 41–30 баллов — выше среднего;

-

– 29–18 баллов — ниже среднего;

-

– меньше 17 баллов — низкий.

Целью констатирующего этапа эксперимента было выявление и анализ уровня развития интереса к дисциплине «Физика» у студентов первого курса на начало учебного года.

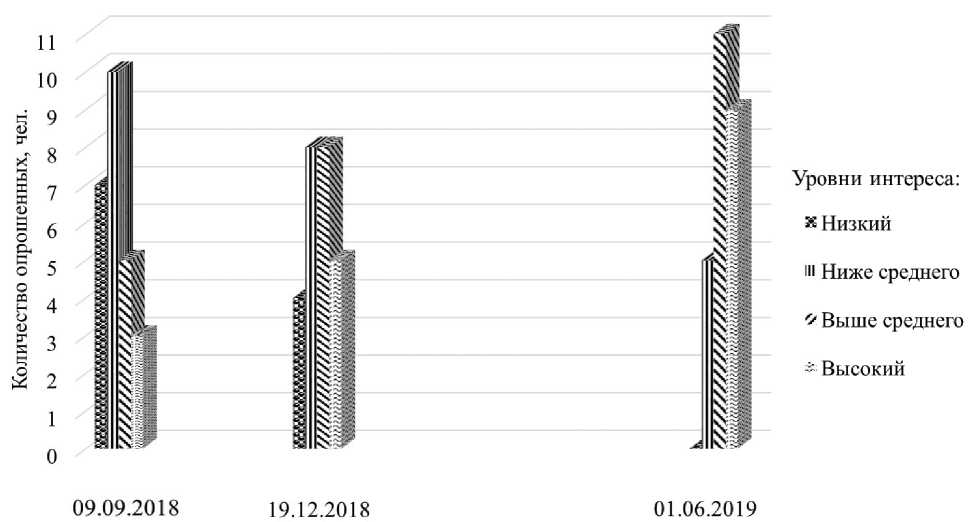

Результаты оказались следующими. Большая часть студентов (17 человек — 68 %) к на- чалу обучения имели низкий и ниже среднего уровни развития интереса к дисциплине «Физика», и только восемь (32 %) студентов имели уровни выше среднего и высокий (рис. 1).

В связи с этим стала очевидной необходимость реализации педагогических условий, которые должны действовать в структуре педагогического процесса, обеспечивая динамику интереса от ситуативного до стойкого и вывод студентов с низким уровнем на уровень ниже среднего и далее — выше среднего и высокий уровни развития интереса.

Для реализации данной задачи спектр педагогических условий развития интереса использовался при ежедневном проведении занятий.

Действенность педагогических условий определялась в ходе формирующего этапа эксперимента по процентному соотношению студентов, находящихся на каждом из уровней развития интереса. Положительная динамика развития интереса к дисциплине «Физика» была очевидна, причем она прослеживалась от урока к уроку.

Для исключения случайности результата и прослеживания динамики выполнялся промежуточный срез в конце первого семестра.

Итоговый срез состояния интереса к дисциплине «Физика» проводился в конце второго семестра, т. е. по итогам изучения дисциплины.

Даты проведения анкетирования

Рис. 1. Развитие интереса студентов к дисциплине «Физика» в течение учебного года

Сопоставляя результаты нулевого и итогового срезов со стояния интереса к дисциплине у студентов, можно отметить, что число студентов с высоким уровнем интереса увеличилось с трех до девяти, т. е. на 24 %; уменьшилось число студентов с интересом к дисциплине ниже среднего уровня с десяти до пяти, т. е. на 20 %; студентов с низким уровнем интереса и вовсе не осталось.

Динамика соотношения числа студентов по уровням развития интереса к дисциплине «Физика» позволяет сделать вывод о том, что выделенные педагогические условия способствуют развитию интереса студентов к общеобразовательным дисциплинам. Это, в свою очередь, содействует формированию у студентов творческого мышления, познавательной активности, обогащению общенаучного кругозора.

Развитие интереса студентов профессионального образования к общеобразовательным дисциплинам является необходимым условием повышения профессиональной мобильности, формирования высококвалифицированных специалистов.

Список литературы Развитие интереса к дисциплине «Физика» у студентов профессионального образования

- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — Москва : Азбуковник, 1999. — 944 с. — ISBN 5-89285-003-X.

- Плетенева, И. Ф. Формирование у студентов готовности к самостоятельной деятельности / И. Ф. Плетенева. — Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2007. — 195 с.

- Щукина, Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г. И. Щукина. — Москва : Педагогика, 2011. — 352 с.

- Столяренко, Л. Д. Педагогика в вопросах и ответах : учеб. пособие / Л. Д. Столяренко. — Москва : Проспект, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-392-17513-0.

- Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. — Москва : Педагогика, 2006. — 190 с. — ISBN 5-7155-0099-0.

- Балабкина, Л. Г. Методика диагностики учебной мотивации / Л. Г. Балабкина // Среднее профессиональное образование. — 2017. — № 3. — С. 25–31.