Развитие культурологической компетентности преподавателей курса "Основы религиозных культур и светской этики" в системе повышения квалификации

Автор: Комаровская Е.П., Жиркова Г.П.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Библиотечно-информационная деятельность

Статья в выпуске: 2 (70), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается содержание профессиональной деятельности преподавателя курса «Основы религиозных культур и светской этики» с точки зрения культурологической составляющей. Представлены данные социологического опроса слушателей программы «Культура и религия» в системе повышения квалификации на базе Информационно-методического центра. Сделан акцент на технологиях: диалогового взаимодействия с художественными образами через яркие опорные доминаты, которые способствуют не только усвоению содержания и фактологического материала, но и личностному осмыслению, сопереживанию происходящего; фасилитированной дискуссии, представляющей собой коллективное обсуждение произведения через систему вопросов, направленных на развитие навыков коммуникации и художественного восприятия; культурных практик как актуальной технологии курсовой подготовки для личностного роста и раскрытия творческого потенциала учителя, способствующей расширению его познавательной функции и эстетическому развитию.

Культурологическая компетентность, повышение квалификации педагогов, технологии развития культурологической компетентности

Короткий адрес: https://sciup.org/144160591

IDR: 144160591 | УДК: 37.013:371.14

Текст научной статьи Развитие культурологической компетентности преподавателей курса "Основы религиозных культур и светской этики" в системе повышения квалификации

Повышение качества профессиональной подготовки педагогов очень значимо для решения комплекса общественно-политических, социально-экономических, социокультурных проблем страны, для сохранения культурной идентичности и защиты духовной безопасности нации. Высокая значимость результатов работы педагогов современной школы предъявляет особые требования как к подготовке учителей, так и к постоянному профессиональному совершенствованию педагогических кадров в системе непрерывного профессионального образования. Повышение квалификации (ПК) является непрерывным процессом, который реализует государственный заказ на подготовку квалифицированных кадров для системы образования и который обусловлен насущными потребностями самих педагогов в постоянном профессионально-личностном развитии в рамках модели «образование через всю жизнь».

Введение в обязательную инвариативную часть основной образовательной программы начального общего образования учебной дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ) можно рассматривать как один из ответов на актуальную для современного российского образования социальную потребность использовать в образовательной практике богатейший педагогический потенциал мировой и отечественной культуры.

В общих положениях и методических рекомендациях не случайно сделан акцент на культурологической составляющей и воспитательной функции курса. В них отмечается, что курс является культурологической дисциплиной и введение в школьную программу курса ОРКиСЭ направлено на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

В положениях выражены важные содержательные, воспитательные и методические установки курса. Для их реализации в образовательной практике нельзя обойти вниманием вопрос взаимодействия культуры и образования, ибо их отношения во многом определяют культурологический принцип образовательного процесса. Позиционирование курса ОРКиСЭ как культурологического является фактором, свидетельствующим о расширении действия принципа культуросообразности в образовательной практике. В этой дисциплине образование в пространстве культуры продиктовано её содержанием. Ведь многонациональная культура народов России сформировалась под воздействием четырёх мировых религиозных традиций – христианства (православия), ислама, буддизма, иудаизма. Именно в данном курсе ученик сможет обрести «духовные пути сообщения» для путешествия «в мире человеческой культуры, в течение которого деятельность человека приобретает всё более характер творческого призвания, а круг его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не только всё нынешнее поколение в его настоящей творческой борьбе, но и прошлое и даже будущее человечество» [2, с. 13].

В этом путешествии педагог может стать проводником, который откроет перед учеником двери музеев и выставочных залов, библиотек и театров, сформирует у ребёнка навыки «путешествия» в безграничном пространстве культуры, поможет ему стать участником культуротворческого процесса. Миссия педагога видится в моделировании и организации культуроориентированного образовательного процесса освоения культурного наследия, развития личности во взаимодействии с различными феноменами культуры, главной целью которого является формирование «человека культуры». Современная наука трактует «человека культуры» как свободную личность, интегрированную в культуру, для которой образование является непрерывным процессом освоения культурного наследия, как способную к культурному творчеству и креативному использованию культурного наследия в практике собственной жизни.

Реализация культуроориентированного образовательного процесса будет эффективной только в том случае, если педагог будет обладать системными и глубокими знаниями по предмету и понимать основные цели и принципы культурологической модели образования. Первые годы преподавания курса ОРКиСЭ показали, что эти два фактора являются «болевыми точками» внедрения курса в образовательную практику. С целью повышения культурологической компетентности преподавателей курса ОРКиСЭ и овладения ими более глубокими базовыми знаниями по предмету разработана программа повышения квалификации педагогов «Культура и религия». В содержательной части акцент сделан на изучении памятников культурного наследия, в методологической – на реализации модели культурологического образования и знакомстве с различными стратегиями освоения культурного пространства.

Культурологическая компетентность рассматривается авторами как система компе- тенций учителя: нормативной, общекультурной, педагогической, коммуникативной, необходимых для реализации в педагогической практике культурологической модели образования, трактующей образование как элемент культуры, главной целью которого является воспитание «человека культуры», стремящегося к освоению культурного наследия на протяжении всей жизни [5].

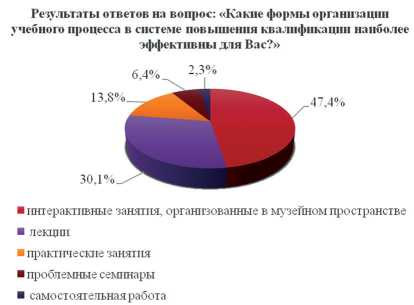

По результатам проводившегося социологического опроса на базе Информационнометодического центра Василеостровского района Санкт-Петербурга, в котором приняло участие 155 респондентов, в ответ на вопрос: «Какие формы организации учебного процесса в системе ПК наиболее эффективны для Вас?», подавляющее большинство слушателей программы «Культура и религия» высказалось за интерактивные занятия , организованные в музейном пространстве Санкт-Петербурга.

Слушателей образовательной программы «Культура и религия» особенно привлекают интерактивные занятия, организованные в музейном пространстве, – 47,4%. Лекции выделили 30,1% педагогов, практическим занятиям отдали предпочтение 13,8% респондентов. Проблемные семинары получили 6,4% выборов респондентов, самостоятельная работа – 2,3%.

Таким образом, у слушателей присутствует желание максимально принимать участие в освоении культурного пространства

Санкт-Петербурга. Получать информацию о культуроориентированном подходе в образовании слушатели предпочитают от преподавателей Информационно-методического центра. Наибольшие затруднения вызывает самостоятельное решение профессиональных задач, стоящих перед преподавателями курса ОРКиСЭ с учётом культурологической направленности учебно-воспитательного процесса.

Для слушателей системы ПК наиболее эффективны следующие образовательные технологии, рассчитанные на интерактивную и творческую составляющую: технологии диалогового взаимодействия, фасилити-рованная дискуссия, культурные практики, мастер-классы, проектная деятельность. Эти технологии позволяют педагогам развивать новые профессиональные компетенции и достигать необходимого уровня культурологической компетентности.

Большое значение слушатели придают созданию личного портфолио, поэтому необходимо включение в содержательно-методическое обеспечение таких педагогических технологий, которые способствуют расширению и углублению не только базовых знаний содержательной части курса «Основы религиозных культур и светской этики», но и освоению новых форм работы в культурном пространстве, открывающих возможности для развития личной творческой инициативы, осмысления повседневного опыта взаимодействия с объектами культуры, создания собственных творческих продуктов.

Наблюдается понимание со стороны педагогического сообщества того, что для профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС, необходима смена ролей преподавателя от «транслятора знаний» к организатору процесса усвоения знаний и, как следствие этого, стремление овладевать интерактивными формами работы с учащимися [4, с. 137].

Остановимся подробнее на технологиях диалогового взаимодействия, фасилити-рованной дискуссии и культурных прак- тик в системе повышения квалификации педагогов.

Культуроориентированное образование активно обращается к методу художественного познания действительности, которое позволяет ощутить и чувственно выразить личностно окрашенную картину мира и является отражением существующей реальности через знаки, символы, художественные образы. Под художественным образом понимается обобщённое отражение действительности в форме конкретного индивидуального явления.

Художественные образы также могут рассматриваться как информация особого рода (как особая знаковая система), а процесс работы с объектами культурного наследия и понимания произведений искусства – как «раскодировка» своеобразной художественной информации (поиск смыслов). Поэтому особую значимость представляет способность переработки информации, перевода её из одной знаковой системы в другую, освоение технологий «перевода» и их реализация в педагогической практике.

Например, суть любого визуального практикума заключается в интерпретации видеоряда в терминах профессионального мышления. Зритель тренирует не только наблюдательность, но и развивает умение теоретически интерпретировать увиденное, так как в процессе анализа художественного образа зритель выявляет и извлекает из памяти имплицитные знания, полученные во время обучения, из жизненного опыта, и делает их явными (эксплицитными).

Одной из форм практической реализации метода художественного познания является модель «диалогового взаимодействия» с объектами культурного наследия. В её основе лежат идеи швейцарского учёного Ж. Пиаже, американских исследователей Ф. Йунавайна и А. Хаузен, а также метод художественного анализа произведений искусства.

Жан Пиаже разработал положение о взаимодействии между организмом и окружа- ющей средой, или о равновесии [6, с. 23–24]. По мнению учёного, установить равновесие со средой можно двумя путями: либо путём приспособления субъектом внешней среды к себе за счёт её изменения, либо путём изменений в самом субъекте. И то, и другое возможно только путём совершения субъектом определённых действий.

Идеи Ж. Пиаже были развиты американскими исследователями Ф. Йунавайном и А. Хаузен [8]. В 80-е годы ХХ века в Музее современного искусства в Нью-Йорке они начали исследование с целью поиска оптимальных методик, формирующих непреходящую потребность в посещении музея. Разработанная ими методика эстетического интервьюирования показала, «по каким законам развивается способность видеть и понимать произведения искусства, когда и почему общение с арт-объектом становится актом личностного роста, интеллектуальным и эмоциональным переживанием или почему-то не становится» [7].

В результате данного исследования «появилась стадиальная модель эстетического развития Абигайль Хаузен, ставшая основой курса “Стратегия визуального мышления”. В ней рассматривается пять стадий восприятия зрителем произведений искусства. Первая стадия – стадия рассказчика: зритель видит только конкретное и очевидное, оценивает на уровне “нравится – не нравится”; восприятие предельно эгоцентрично. Вторая стадия – “конструктивная”: зритель требует от картины фотографического реализма, правдоподобия, копирования. Третья – “классифицирование”: ценность картины определяется именем или принадлежностью к стилю, группе, направлению. Четвёртая – “интерпретативная”: интуитивное восприятие. Картина рассматривается как символ личного опыта, апеллирует к внутреннему миру зрителя. Пятая стадия – “рекреативная”: парадоксальность оценки, анализ картины одновременно с субъективной и объективной точек зрения, множество разноречивых смыс- лов. Основной вывод американских учёных: простое накопление фактов не приводит к истинному знанию, познание происходит за счёт способности их понимать» [9].

В основе методики анализа художественного произведения также лежит поэтапное исследование предмета изображения и художественных средств, которые автор использует для раскрытия замысла своего произведения. Но эта методика относится к сфере искусствоведческого анализа и не всегда понятна педагогам общего образования.

Предлагаемая технология «диалогового взаимодействия» с объектами культурного наследия направлена на развитие навыков художественного познания, формирование и развитие навыков визуального восприятия, воспитание и развитие эстетического вкуса и творческого начала, овладение системными знаниями по предмету и понимание интегративного характера образования и возможностей реализации приобретённых знаний в практической деятельности.

Форма практической реализации технологии – механизм диалогового взаимодействия. Здесь следует вспомнить, что «диалог» в переводе с греческого – ‘разговор, беседа, обмен высказываниями между двумя и более людьми’, то есть специфическая форма и организация общения, коммуникации . Таким образом, через диалоговое взаимодействие с художественными образами педагог не только получит яркие опорные доминанты, способствующие усвоению содержания и фактологического материала, но и научится личностному осмыслению и сопереживанию происходящего.

В технологии «диалогового взаимодействия» с объектами культурного наследия иной становится роль учителя в организации педагогического процесса. Преподаватель должен не только обладать иным качеством знаний содержания предмета, но и осваивать новые методики, понимать интегративные процессы в культуре и образовании, проявлять себя как творческая личность. Его функция – не транслировать знания, а создавать условия для свободного обмена мнениями.

Педагог в этом случае является фасилитатором («посредником», облегчающим понимание), по мере необходимости дополняющим дискуссию необходимой информацией или обобщающим материалом на каждом этапе обсуждения («линкинг», связное обобщение).

В педагогической практике технология диалогового взаимодействия может быть реализована через технологию фасили-тированной дискуссии , которая представляет собой коллективное обсуждение произведения и предполагает систему вопросов, направленную на развитие навыков коммуникации и художественного восприятия.

Особенность фасилитированной дискуссии заключается в предоставлении возможности каждому участнику вынести свою мысль на обсуждение, быть выслушанным и принятым коллегами. В ходе этого процесса высказывание одного участника направляет внимание и служит стимулом для других. При коллективном обсуждении участники помогают друг другу подробнее и глубже вглядеться в произведение, которое постепенно складывается в восприятии участников дискуссии в единый образ.

По мере развития дискуссии к участникам приходит осознание существования различных точек зрения, мнений и оценок по поводу одного и того же предмета или явления, где все они важны и равноценны.

Последовательность задаваемых педагогом вопросов строго продумана и соответствует особенностям развития художественного восприятия. Обсуждение начинается с вопросов общего характера. В дальнейшем задаются вопросы более направленные, требующие более углубленного, вдумчивого рассматривания, побуждающие обучаемых обращать внимание на особенности изображения персонажей и детали произведения. Постепенно педагог включает в дискуссию вопросы на понимание смысловой ткани произведения, на умение выявлять особен- ности поведения персонажей, их мыслей и чувств.

На последнем этапе дискуссии педагог задаёт вопросы, предполагающие высокую степень вдумчивого и осмысленного восприятия, ответы на которые раскрывают особенности выразительного языка художественного произведения.

Завершают обсуждение вопросы обобщающего характера, позволяющие подвести итог дискуссии. Дискуссия должна проходить в спокойной, раскрепощённой манере, что создаёт комфортную атмосферу для коммуникации, способствует приобретению уверенности в себе и самораскрытию личности во взаимодействии с объектами культуры.

Идея средового подхода к образованию и воспитанию личности, которая представлена в работах целого ряда педагогов и психологов (К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт, Л. С. Выготский и другие), может быть развита на примере культурных практик как части внеаудиторной деятельности в системе повышения квалификации педагогов.

В современной педагогической науке понятие «культурные практики» не является абсолютно новым. В работах сторонников построения современной теории и практики образования на основе принципа культуро-сообразности это понятие встречается в контексте практической культуросозидательной деятельности, которая может распространяться на самые разные сферы, в том числе и на профессиональную педагогическую (B. C. Библер, Е. В. Бондаревская, А. П. Ва-лицкая, Н. Б. Крылова, А. Я. Флиер).

Культурные практики в сфере образования и самообразования – это комплексное явление, включающее и непосредственную педагогическую деятельность учителя, и индивидуальную образовательную деятельность педагога. Для современного педагога именно культурные практики являются актуальной технологией курсовой подготовки, потому что они служат мощным фактором раскрытия творческого потенциала педа- гога и его личностного роста, способствуют расширению его познавательной функции и эстетическому развитию.

В практической деятельности (пробах) педагог, в соответствии с собственными мотивами и индивидуальным образовательным маршрутом, овладевает необходимой ему информацией, учится выстраивать жизненные стратегии, позволяющие осваивать культурное наследие на уровне смыслов и осознания взаимосвязи универсальных общечеловеческих и индивидуальных личностных ценностей, получает опыт реализации приобретённых навыков в практической деятельности, их переосмысления и создания собственного творческого продукта. Культурные практики могут рассматриваться как один из факторов саморазвития педагога, его «самоопределения и реализации» в контексте «непрерывного образования учителя» [1].

Эффективность развития культурологической компетентности педагогов в системе ПК напрямую зависит:

-

1) от разработки и реализации содержательно-методического обеспечения образовательных программ с учётом общепедагогических, дидактических, андраго-гических закономерностей, направленного на интеграцию педагогической теории и практики;

-

2) от построения образовательного процесса в системе ПК педагогов на основе ком-петентностного подхода;

-

3) от учёта базовых факторов: культурного пространства Санкт-Петербурга, транспарентной образовательной среды, профессионального сообщества, от активизации их ресурсных потенциалов;

-

4) от соотнесения специфики профессионально-личностного развития слушателей с проблемно-деятельностным, проектным, интерактивным, контекстно-средовым обучением;

-

5) от осуществления мониторинга качества учебного процесса, обеспечивающего адекватные действия, направленные на его совершенствование [3].

Список литературы Развитие культурологической компетентности преподавателей курса "Основы религиозных культур и светской этики" в системе повышения квалификации

- Вершловский С. Г. Взрослый как субъект образования//Педагогика: Научно-теоретический журнал Российской академии образования. 2002. № 8. С. 6-11.

- Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Берлин: Слово, 1923. 418 с.

- Жиркова Г. П. Критерии, показатели, уровни развития культурологической компетентности преподавателей курса «Основы религиозных культур и светской этики» в системе повышения квалификации//Власть. 2015. № 12. С. 74-79.

- Жиркова Г. П. Развитие культурологической компетентности педагогов в системе повышения квалификации: монография. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2016.

- Комаровская Е. П., Жиркова Г. П. Культурологическая компетентность педагогов в системе повышения квалификации: опыт моделирования//Власть. 2015. № 11. С. 130-135.

- Пиаже Ж. Психология интеллекта. Москва : Питер, 2003. 192 с.

- Housen A. Aesthetic Thought, Critical Thinking and Transfer. Arts and Learning Journal. 2002, Vol. 18, No. 1, May, pp. 26-31.

- Housen A. Art Viewing and Aesthetic Development: Designing for the Viewer Reston. VA, 2007. 58 p.

- Housen A. VTS Basic Manual: Learning to Think and Communicate through Art. New York: Visual Understanding in Education, 2000. 62 p.