Развитие системы образования в современном мире

Автор: Мыльникова Светлана Андреевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные тенденции образования в контексте глобализации современного общества, такие как интеграция национальных образовательных систем в мировое образовательное пространство, межкультурное взаимодействие, массовый характер, непрерывность, значимость, взаимосвязь с инновационной экономикой. Выявлены приоритетные направления развития тенденций преподавания: социально-практическая направленность обучения, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала студента. Особенностями образовательного процесса в вузах на современном этапе его развития названы: внедрение авторских программ, расширение форм и методов интерактивного обучения, направленность учебного процесса на различные каналы восприятия человека. Повышение квалификации преподавателей осуществляется в процессе интериоризации профессиональных знаний, которые приобретаются благодаря современным средствам получения информации (интернет, электронные библиотеки, форумы в Skype, дистанционные формы непрерывного образования). Представлена авторская модель концепции развития современной системы образования.

Образование, глобализация, информатизация, дистанционное обучение, интеграция в мировое образовательное пространство, межкультурное взаимодействие, корпоративное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14940194

IDR: 14940194 | УДК: 37.14 | DOI: 10.24158/spp.2017.7.13

Текст научной статьи Развитие системы образования в современном мире

На фоне всеобщей глобализации мирового сообщества и возникающих социальных проблем все более востребованными становятся развитие системы российского образования, нахождение новых способов решения поставленных перед ним задач, поэтому необходим теоретический анализ развития системы образования, в частности происходящих в ней инновационных процессов [1].

Российское образование находится в состоянии кардинального изменения и развития. Обновление российского высшего профессионального образования характеризуется растущей ответственностью учреждений за качество образования, происходит с учетом процессов глобализации, интеграции, повышенной профессиональной мобильности современного человека.

Исследование проблемы развития системы образования выполнено с точки зрения следующих методологических подходов. Теоретической основой проблемы является культурологический подход (Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, Ю.С. Давыдов, Г.Д. Дмитриев), в рамках которого изучалось межкультурное взаимодействие академического сообщества в современных интеграционных процессах в России и за рубежом. Также применены деятельностный (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина) и системный (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Д. Шад-риков, В.А. Якунин) подходы. В основу создания концепции развития системы положены теории социокультурной динамики общества и образования (Л.С. Выготский, П.Н. Сорокин, А. Тойнби).

Отличительной чертой современной российской системы образования является интеграция в мировое образовательное пространство, которая проявляется в совместных международных научных исследованиях преподавателей и сотрудников вузов по грантам, обмене студентами в учебном процессе. Благодаря этому расширяются возможности профессионального общения и обмена педагогическим опытом. Научные исследования приобретают более глобальный характер, где возможны сравнения образовательной среды студентов разных стран, опросы испытуемых, что значительно обогащает теоретические и практические выводы.

Важной тенденцией современного образования является межкультурное взаимодействие в условиях интеграционных процессов, которое выражается в совместной деятельности специалистов, принадлежащих к одному научному или образовательному направлению, но к разным культурам. Специалисты различных направлений испытывают воздействие международной конкуренции. Активно развивается международный рынок просвещения, предъявляющий дополнительные требования к российскому образованию. Выпускник должен быть конкурентоспособным не только на внутреннем, но и на мировом рынке труда. Необходимым условием является умение общаться на иностранных языках и адаптироваться к социальным условиям новой культуры.

Выдвинутые идеи «общества знания», «обучающегося общества» [2] могут быть реализованы в условиях интеграции. При этом требуются усилия по приспособлению системы образования к требованиям современной цивилизации [3]. В сферу образования проникают процессы глобализации и интернационализации. Возникла проблема обучения иностранных студентов и существования многонациональных компаний. Использование зарубежного опыта преподавателями является фактором развития профессиональной мобильности будущих специалистов, способствует формированию направленности на сотрудничество, толерантности, умения вести диалог, выступает способом повышения квалификации преподавателя и получает в современной высшей школе значительное распространение.

Образование приобретает массовый характер и становится непрерывным во многих странах мира, что способствует высокой мобильности специалистов на протяжении жизни. Идеи о непрерывном образовании отражены в трудах Э. Фаруа, который считал, что современному специалисту необходимо «учиться, чтобы быть подготовленным», Ж. Делора, называющего образование «сокрытым сокровищем» [4]. В докладах Римского rлуба описывается «обучение без границ» [5]. Европейское сообщество ориентирует выстраивать систему образования «в направлении обучающегося общества» [6].

Возрастает значимость образования как для отдельной личности, так и для социума в целом. Обучаемые более активно, чем их предшественники, осваивают учебные дисциплины, используя материалы электронных библиотек и сайтов. Студенты имеют возможность выбирать учебные дисциплины во многих странах мира соответственно собственным познавательным интересам, что предоставляет им возможности для самораскрытия. Поиск знаний обучающимися носит отчасти дистанционный характер, не имеет пространственных и временных границ. Студенты пользуются интернетом и иногда находят нужные определения и теории быстрее, чем преподаватели, еще не освоившие современные технологии.

Существенное возрастание значения качественного образования в современных условиях связано с переходом к инновационной экономике . Существуют дополнительные государственные механизмы, направленные на развитие образовательных услуг в целях повышения их соответствия ожидаемым результатам, которые обусловлены современными тенденциями образования в международном сообществе. Происходят тотальная реструктуризация рынка труда и расширение экономики, что непосредственно влияет на образование.

Основными тенденциями на рынках рабочей силы, представляющими вызовы для образования, являются:

-

– изменения в характере работы;

-

– сокращение уровня долгосрочного контрактного трудоустройства и рост самозанятости;

-

– рост безработицы среди тех, кто не получил знания, требуемые в условиях новых экономических реалий;

-

– недостаток специалистов по причине несоответствия спроса и предложения;

-

– уменьшение количества крупных предприятий, сопровождающееся ростом количества средних и малых компаний;

-

– влияние новых информационно-коммуникационных технологий;

-

– рост внутренней и внешней мобильности рабочей силы.

Образовательные реформы не всегда успевают за быстрыми изменениями профессиональной деятельности. В условиях экономического роста низкая внешняя эффективность образования фактически становится основным препятствием на пути дальнейшего расширения производства и модернизации экономики.

Развитие тенденций образования должно быть тесно связано с другими аспектами научнотехнического прогресса общества во всем мире и в России, демографическими и миграционными процессами, моделью обеспечения обороноспособности страны, приоритетами отраслевого и территориального развития, геополитическими интересами России.

Повышение квалификации преподавателей происходит благодаря расширению возможностей работы с информацией. Традиционное образование, представляющее собой лишь передачу знаний, умений и навыков, становится невостребованным. Современное высшее образование должно быть направлено на развитие высоких интеллектуальных способностей студентов.

Обучаемые могут самостоятельно получать знания, тогда как преподаватель должен уметь сориентировать их в большом количестве информации, указать способы ранжирования теоретических знаний и выбора наиболее правильных. Необходимо развивать исследовательские навыки студентов, способность находить нужную информацию и прорабатывать ее.

Важнейшими чертами современного преподавания в вузе являются: социально-практическая направленность обучения, то есть развитие готовности студентов к активным действиям в профессиональных ситуациях, обучение их анализу и разрешению проблем; использование знаний для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала студента.

Современная методика преподавания характеризуется:

-

– введением и применением различных альтернативных, вариативных, авторских программ;

-

– проведением занятий в нетрадиционной форме (лекции-дискуссии, видеолекции, тренинги, деловые игры, анализ ситуаций и др.);

-

– проведением занятий с учетом репрезентативных систем восприятия человека (визуальной, аудиальной, кинестетической, полимодальной);

-

– ориентацией на развитие творческих способностей и творческого мышления студентов;

-

– использованием различных форм обучения (дистанционное обучение, программированный контроль, тестирование);

-

– применением современных технических средств обучения (компьютеров, мультимедиапроекторов);

-

– расширением информационной базы студентов (интернет, электронная почта, сканирование, консультации в Skype, ресурсы электронных библиотек).

Преподаватели должны осуществлять поиск инновационных активных методов, форм, средств обучения, направленных на активизацию креативности студентов, радикальное снижение доли репродуктивной деятельности, создание на занятиях атмосферы сотрудничества преподавателей и студентов. Инновационные технологии обучения должны быть нацелены на реализацию творческого потенциала личности студента. Студенты овладевают не только частным, но и общим способом познавательной деятельности, учатся учиться. Преподавателю необходимо применять разнообразные активные методы обучения, то есть такие способы взаимодействия со студентами, которые будут приближены к практической профессиональной деятельности будущего молодого специалиста. Имитация будущей профессиональной деятельности на семинарах будет способствовать мотивации выбора работы по специальности, игровое проектирование – повышению заинтересованности студентов, деловые игры – подготовке будущих специалистов к практическим действиям. В рамках аудиторных занятий может быть полезным решение ситуационных задач и специально разработанных тестов. Для развития теоретического мышления необходимо вовлекать студентов в научные исследования, результаты которых могут быть изложены на конференциях внутривузовского, регионального и международного уровней.

Таким образом, на основе теоретического анализа научных источников представим концепцию развития современной российской системы образования (рис. 1).

Центральным звеном представленной модели является интеграция в мировое образовательное пространство , поскольку именно этот аспект выступает основным приоритетным направлением российского современного образования и служит причиной многих образовательных реформ. В свою очередь эффективность интеграции зависит от активного межкультурного взаимодействия преподавателей, сотрудников и студентов различных культурных сред. Происходит взаимовлияние этих двух компонентов, так как межкультурное взаимодействие влияет на интеграцию. Данные процессы возможны в условиях непрерывного образования.

Рисунок 1 – Модель концепции развития современной российской системы образования

Предполагается, что образование является массовым явлением. Развитие системы образования в России произойдет только в случае изменения методики преподавания в соответствии с тенденциями мировой системы образования, что невозможно без изменений организационноэкономических механизмов системы образования. Важным звеном концепции является корпоративное обучение профессорско-преподавательского состава вузов, направленное на формирование готовности к межкультурному взаимодействию средствами иностранного языка.

С целью проверки эффективности предложенной теоретической модели концепции развития системы образования было проведено экспериментальное исследование , в котором диагностировались профессиональные компетенции преподавателей Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, влияющие на межкультурное взаимодействие: владение иноязычной профессиональной лексикой, умение применять ее в профессиональном общении, осуществление иноязычной профессиональной коммуникации с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Эксперимент проходил в три этапа. На констатирующем этапе были измерены уровни развития компетенций с применением методики изучения квалитативных характеристик Ю.К. Черновой. Формирующий этап эксперимента представлял собой опытное корпоративное обучение преподавателей. Последним этапом стал итоговый срез.

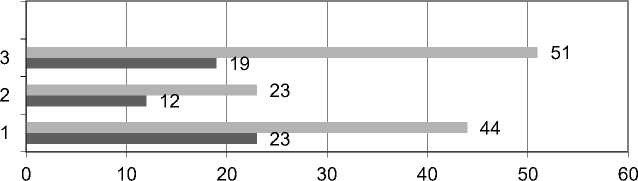

На рисунке 2 представлены результаты экспериментального исследования (n = 128). Наблюдается рост умений участников обучения иноязычной профессиональной коммуникации. Выделены три уровня сформированности готовности к межкультурному взаимодействию: высокий (0,76– 1,0 балл), обозначенный на диаграмме цифрой 1, средний (0,46–0,75) – 2 и низкий (0–0,45) – 3.

■ окончание эксперимента

■ начало эксперимента

Рисунок 2 – Результаты экспериментального исследования профессиональных компетенций преподавателей, человек

Изменения показателей уровня развития профессиональных компетенций преподавателей, влияющих на межкультурное взаимодействие, обнаружили позитивную динамику, достигнутую благодаря корпоративному обучению.

В образовательной практике предлагаем использовать на курсах повышения квалификации задания, направленные на овладение иноязычной и образовательной компетенциями.

Таким образом, развитие системы образования в мире происходит на основе:

-

– интеграции в мировое образовательное пространство;

-

– развития межкультурного взаимодействия;

-

– обеспечения высокого качества образования с помощью инновационных форм и методов обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности обучаемых;

-

– кардинального обновления организационно-экономических механизмов системы образования;

-

– создания современной системы непрерывного образования.

Как подтверждает теоретическое и экспериментальное исследование, развитие российской системы образования способствует повышению ее конкурентоспособности на международном уровне.

Ссылки:

-

1. Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования. СПб., 1997. 226 с. ; Delors J.L. L'éducation un trésor est caché dedans. Paris, 1996. 310 p.

-

2. Livre blanc sur l'éducation et la formation. Enseigner et apprendre. Vers la societe cognitive. Bruxelles, 1995. 104 p.

-

3. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. 336 с.

-

4. Delors J.L. Op. cit.

-

5. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. No Limits to Learning. Bridging the Human Gap : a report to the Club of Roma. Oxford

(UK), 1979. 260 p.

-

6. Jones D. Adult Education and Cultural Development: International Perspectives on Adult & Continuing Education. N. Y. ; L., 1995. 228 p. ; Livre blanc sur l'éducation … ; Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration with the Internal Market of the Union : white paper. Brussels, 1995. 40 p. ; Tennant M. Psychology and Adult Learning. 3rd ed. N. Y., 2006. 176 p.

Список литературы Развитие системы образования в современном мире

- Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования. СПб., 1997. 226 с.

- Delors J.L. L'éducation un trésor est caché dedans. Paris, 1996. 310 p.

- Livre blanc sur l'éducation et la formation. Enseigner et apprendre. Vers la societe cognitive. Bruxelles, 1995. 104 p.

- Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. 336 с.

- Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. No Limits to Learning. Bridging the Human Gap: a report to the Club of Roma. Oxford (UK), 1979. 260 p.

- Jones D. Adult Education and Cultural Development: International Perspectives on Adult & Continuing Education. N. Y.; L., 1995. 228 p.

- Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration with the Internal Market of the Union: white paper. Brussels, 1995. 40 p.

- Tennant M. Psychology and Adult Learning. 3rd ed. N. Y., 2006. 176 p.