Развитие творческих способностей студентов как предпосылка компетентностно-ориентированного образования

Автор: Лебедева Н.Н.

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Общие проблемы университетского образования

Статья в выпуске: 10, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14973868

IDR: 14973868

Текст статьи Развитие творческих способностей студентов как предпосылка компетентностно-ориентированного образования

Задача образовательной системы в целом, особенно высшего профессионального образования, состоит в том, чтобы удовлетворить интеллектуальные и профессиональные потребности личности и обеспечить их развитие и реализацию в объеме, обеспечивающем воспроизводство человеческого капитала в расширенном масштабе.

Существующая модель образования XX в. соответствовала требованиям индустриального производства. Однако со временем в системе образования стали накапливаться проблемы, связанные с тем, что государственные бюджеты все хуже справляются с возрастающими нагрузками. Образования, полученного в средней и высшей школе, становится недостаточно для дальнейшего развития человеческого капитала. В самой системе образования проявилась слабость институциональной базы, не позволяющая эффективно связать систему образования с потребностями общества, выявились диспропорции в системе высшего образования, неэффективность учебных программ. Наступивший кризис образования, базирующегося на информационно-инвестиционной технологии, был обусловлен несоответствием требованиям окружающей среды, в которой начинают складываться элементы экономики постиндустриального типа 1.

Существующая сегодня система высшего образования обеспечивает выпускника знаниями, которые он может использовать в течение 3–5 лет. По истечении этого срока он теряет свои конкурентные преимущества и вынужден либо дополнять эти знания через систему послевузовского образования, либо переходить на низшие конкурентные позиции на рынке труда. Что касается навыков и умений, то их «старение» подвергается еще большей моральной «уценке» – 2–3 года. Естественно, что, начиная готовить студента к трудовой карьере, мы за 4–5 лет даем ему знания, которые могут быть востребованы, а могут и не найти своего потребителя на рынке как раз в силу быстро меняющихся приоритетов и тенденций индустриального и в некоторых секторах – постиндустриального мира.

С другой стороны, работодатели сетуют на недостаточный уровень умений и навыков бывших студентов, что заставляет их тратить время на доучивание, или переучивание, или предоставление работы, требующей менее высокой квалификации. В быстро меняющейся ситуации, в условиях высокорискового рыночного пространства, когда приходится принимать решения в короткие сроки и опираться в большей мере на «предчувствие» ситуации, возникает спрос не просто на специалистов, владеющих знаниями технологий в той или иной области, а на работников, умеющих быстро адаптироваться, владеющих ситуацией, знающих основные тенденции и конъюнктуру рынка в целом и его отдельных сегментах.

Объемы доступной человеку информации переросли возможности их быстрого и адекватного усвоения. Углубляющаяся специализация, с одной стороны, приводит к увеличению специальных знаний, необходимых для дальнейшего рационального выбора, а с другой – обусловливает увеличение риска смены профессии в течение жизни. Поэтому наряду с углублением знаний возрастает их спектр, и в качестве решения были предложены варианты удлинения образовательного периода, создание системы непрерывного образования, переход к формированию базовых и профильных компетенций, одной из которых является умение находить и извлекать информацию из разных источников.

Переход к формированию компетенций связан с тем, что в новых технологических ус- ловиях ускоряется обесценивание информации, и ее обладатель утрачивает свое конкурентное преимущество. Все больше главная составляющая спроса на трудовой ресурс определяется, во-первых, его мобильностью (профессиональной, пространственной, временной) и, во-вторых, его компетенцией, то есть умением поставить задачу, найти аргументы и способы ее решения.

В словаре понятие «компетентный», «компетенция» (лат. competens, competentis – соответствующий, способный) трактуют как знающий, осведомленный в какой-нибудь области; имеющий полномочия, права по своим знаниям делать или решать что-либо 2. В Энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона «компетенция» уточняется как «обладание достаточными знаниями о предмете»3.

Отличительные для конца XX – начала XXI века изменения в характере образования – в его направленности, целях, содержании – все более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Мобильность образования может усилиться за счет:

-

- увеличения пространства свободы для приложения жизненных сил людей, расширения палитры возможностей для поиска и нахождения своего призвания в жизни, роста потребления разнообразных образовательных услуг, увеличения возможности планировать свою жизнь на много лет вперед;

-

- большей востребованности индивидуализации в процессе образования, что обеспечивает подлинное образование, знания и культуру, а не сугубо формализованные знания.

Эти изменения нашли отражение в Федеральном законе «Об образовании», Концепции модернизации отечественного образования на период до 2010 года.

Концепция образования, нацеленная на формирование компетенций (образование, основанное на компетенциях: competence-based education – СВЕ), возникла в 70-х гг. ХХ в. в Америке и прошла путь от категориального обоснования до включения в документы, определяющие перспективы развития образования в мире 4. В докладе международной комиссии по образованию для

XXI в. «Образование: сокрытое сокровище»5 Жак Делор сформулировал «“четыре столпа”, на которых основывается образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить». Он определил, по сути, основные глобальные компетентности. Так, согласно Жаку Делору, одна из них гласит – «научиться делать, с тем чтобы приобрести не только профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая дает возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе».

Иногда в качестве синонима понятия «компетентность» используют понятие «базовый навык». Согласно Б. Оскарссону, базовые навыки «развиваются в дополнение к специфическим профессиональным. Такие ключевые компетентности включают, помимо прочего, способность эффективной работы в команде, планирование, разрешение проблем, творчество, лидерство, предпринимательское поведение, организационное видение и коммуникативные навыки». Более того, компетентности соотносятся не только с базовыми навыками, но и с ключевыми квалификациями.

Европейское сообщество, стремясь консолидированно решать образовательные проблемы, выработало основные положения новой образовательной системы, подписав Болонскую декларацию. В 2003 г. Россия также стала участником Болонского процесса и тем самым подтвердила свою приверженность европейским стандартам и подходам к образованию. Преобразования, осуществляемые в рамках Болонского процесса, базируются на концепции человеческого развития, которая в качестве основных характеристик выделяет следующие четыре элемента 6:

-

- продуктивность – люди должны иметь возможность повышать продуктивность своей деятельности, полноценно участвовать в процессе формирования доходов и трудиться за справедливое денежное вознаграждение;

-

- равенство – все люди изначально должны иметь равные возможности. Любые барьеры, связанные с полом, расой, национальностью, классовой принадлежностью, происхождением, местом проживания, уровнем благосостояния и т. п., препятствующие обретению возможностей в эко-

- номической и политической жизни, должны быть ликвидированы. При этом справедливость, обеспечивая равенство возможностей, не обязательно предполагает равенство конечных результатов;

-

- устойчивость – доступ к возможностям должен быть обеспечен не только нынешним, но и будущим поколениям. Надлежит обеспечить восполнение всех форм физического, человеческого, природного капитала, не оставляя в наследство будущим поколениям чрезмерных долгов. Устойчивость предусматривает справедливость распределения возможностей развития между нынешними и будущими поколениями, а также внутри каждого поколения;

-

- расширение возможностей – развитие должно осуществляться усилиями людей, а не только в интересах людей. Люди должны всемерно участвовать в процессе принятия решений и других процессах, определяющих их жизнь. Расширение возможностей означает повышение ответственности людей за судьбы своей семьи, страны и человечества в целом. В Меморандуме непрерывного образования Международной комиссии по образованию выделены базовые компетенции, которыми должен владеть индивид (Memorandum on lifelong learning – Commission of the European Communities; International Commission on Education): адаптивность, способность находить и использовать информацию из разных источников; владеть навыками письменной и устной коммуникации; проявлять активную общественную позицию и понимать связи между прошлым и настоящим; способность работать в команде, слышать других и отстаивать свое мнение; понимать и говорить более чем на 1 языке; владеть навыками самоменеджмента; быть готовым к непрерывному обучению 7.

В России продолжается работа по изменению содержания образовательных стандартов. В 2001 г. в документе «Стратегии модернизации содержания общего образования» были сформулированы основные положения компе-тентностного подхода в образовании. Подчеркивалось, что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о ком- петентности как о простой аддитивной сумме знания – умения – навыки. Это понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие “компетентность” включает не только когнитивную и операциональную – технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую».

Для того чтобы как-то упорядочить последующую трактовку компетентностей, разработчики «Стратегии модернизации содержания общего образования» предлагают разграничение компетентностей по сферам:

-

- самостоятельная познавательная деятельность : усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации;

-

- гражданско-общественная деятельность : выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя;

-

- социально-трудовая деятельность : умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки самоорганизации;

-

- бытовая сфера : собственное здоровье, семейное бытие и пр.;

-

- культурно-досуговая деятельность: выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность 8.

Одним из направлений совершенствования системы образования является модернизация технологий обучения. В первую очередь это связано с переходом на кредитно-рейтинговую систему, которая предусматривает учет так называемой общей трудоемкости: традиционная аудиторная работа плюс самостоятельная. Если при подготовке бакалавров соотношение аудиторной и самостоятельной работы составляет 1:1 на младших курсах, то на старших курсах – 1:2 и 1:3 в магистратуре. Студент становится активным участником учебного процесса, поэтому основными формами обучения здесь являются не только лекции, семинары, но и деловые игры, разработка проектов, анализ ситуаций, подготовка рефератов, эссе и др.

Свойственные рынку инновационность и нестабильность заставляют вуз готовить таких выпускников, которые способны адаптироваться к любой среде, с любым сочетани- ем консервативных и инновационных элементов и были наделены умением творить. Обширные и глубокие фундаментальные знания при их умелом приложении к действительности обеспечивают своему обладателю как горизонтальную, так и вертикальную социальную мобильность, в том числе в сфере самих знаний.

Инновационность на уровне высшего учебного заведения проявляется в усилении индивидуализации учебного процесса, особенно в связи с ростом самосознания студентов по мере увеличения меры его знаний, понимания, повышения его общей культуры, перехода к клиентоориентированному подходу. Формирование отношения к студентам как клиентам предполагает их активное соучастие в процессе оказания образовательных услуг.

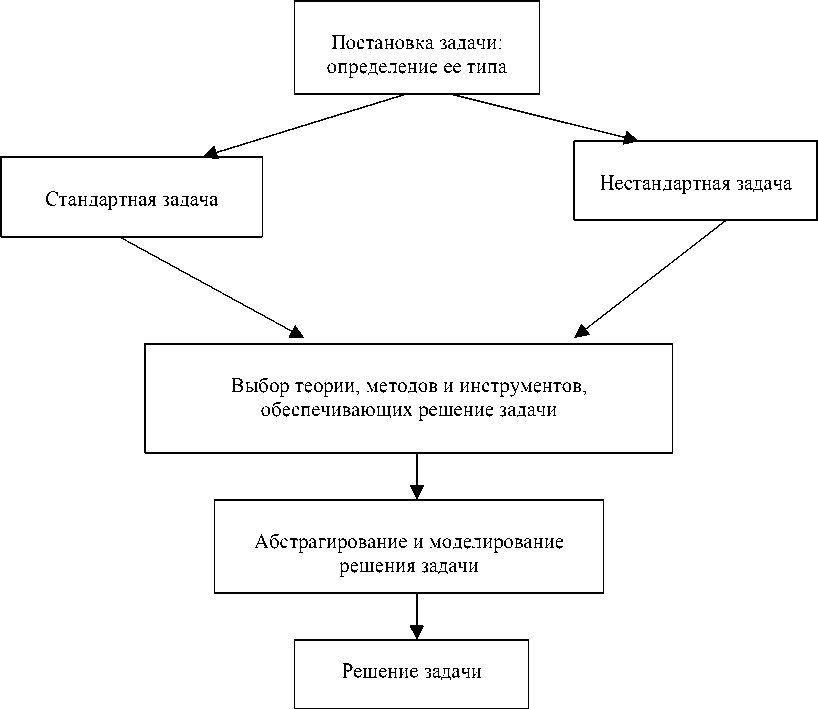

Принципиально важным является положение, что одной из основных задач образования является обучение решению проблем, с которыми придется столкнуться в жизни, и умению применять полученные знания на практике к широкому кругу проблем. Так, Б. Блум 9 выделяет 6 категорий целей обучения: знания, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Если при приобретении знаний важным является запоминание, то процесс понимания базируется на умении транслировать знания или, как говорят студенты, «говорить своими словами», интерпретировать знания, использовать их для оценки и прогнозирования, выявления тенденций развития. «Применение» знаний предполагает, что студент способен устанавливать причинно-следственные связи, в процессе анализа выделять принципы организации, а при помощи синтеза комбинировать элементы знания так, чтобы целое, обладающее новизной, обеспечивало нахождение адекватного внешней среде решения (см. рисунок).

Алгоритм применения знаний для решения задач

Поэтому выявление студентов, способных решать проблемы на основе анализа, синтеза и оценки, становится важным звеном развития индивидуального подхода к студенту как «клиенту» системы образования, во-первых, и формирования у него необходимых компетентностей, во-вторых.

Преподаватель, начиная общаться со студентами в рамках своего курса, способен выявить способных, «середнячков» и слабо-усваивающих знания лишь в конце семестра, а в лучшем случае – ближе к его середине. Такая ситуация ставит преподавателя в условия, когда он вынужден большую часть времени посвящать студентам, слабоусваиваю-щим знания, на разъяснение изучаемого материала, в то время как студенты способные, творческие вынуждены либо выполнять разовые задания в рамках группы, либо минимизировать свои усилия по усвоению материала учебного курса. В итоге мы оказываемся в ситуации, когда студенты успевающие, способные выпадают из поля зрения преподавателя, так как они гарантированно попадают в группу, опрос которой проводится редко, а преподаватель не имеет достаточно времени для развития их творческого потенциала. К тому же задачей системы образования становится и формирование у студентов желания учиться, что может быть достигнуто через накопление позитивного учебного опыта. Молодые люди, имеющие негативный опыт в школе или вузе, вряд ли захотят продолжить обучение, если используемые методы не учитывают опыт учащегося, его личностные и культурные особенности.

Для разрешения сложившегося противоречия были использованы приемы мониторинга творческих способностей студентов. Мониторинг следует рассматривать как некоторую целостную систему отслеживания происходящих явлений на основе анализа ретроспективных данных. Цель мониторинга состоит в обеспечении субъекта достоверной, своевременной, достаточно полной и дифференцированной информацией.

Эффективность мониторинга творческих способностей может быть обеспечена при соблюдении следующих условий: регулярности сбора информации, адекватности обработки и анализа информации поставленным целям, ис- пользовании информационных технологий. Соблюдение этих условий достигается развитием институциональных предпосылок обучения, включающих в себя социально-коммуникативную, культурно-целостную и когнитивную инфраструктуру деятельности студентов 10.

Социально-коммуникативная инфраструктура предполагает наличие формальных и неформальных норм, правил, рутин, принятых в данном сообществе, именуемом университет, факультет, кафедра, студенческая группа. Проявление творческих способностей студентов обеспечит интеллектуальный результат их действий только в случае, если эта деятельность является не фрагментом действий отдельного инициативного преподавателя, а становится частью образовательного процесса, отраженного и закрепленного в нормативных документах, регламентирующих деятельность соответствующих учебных подразделений.

Культурно-целостная инфраструктура формируется в учебных заведениях исследовательского типа, нацеленных на выявление, поощрение, развитие и повышение культуры исследовательского процесса, анализа окружающей действительности, нацеленности профессорско-преподавательского состава на аналитическую работу как на способность самовыражения и реализации своих творческих потенций.

При когнитивной институционализации взаимоотношения между действующими людьми, их сообществами и любыми субъектами деятельности устанавливаются в «сфере мысли», в «смысловых пространствах», то есть предполагают выработку совместных познавательных процедур, опору на общие парадигмы и использование общих исследовательских программ. Общность когнитивной инфраструктуры достигается работой в рамках сложившихся научных школ, опирающихся на разделяемые сообществом методологические подходы, методический инструментарий, интерпретативные процедуры.

Одним из инструментов мониторинга творческих способностей студентов являются тесты. При составлении тестов для определения уровня знаний и способностей студентов мы исходили из того, что вопросы должны соответствовать содержанию обучения, в одном тесте должна быть представлена одна задача данного уровня, недвусмысленное формулирование задания. Требование наличия однозначного ответа на каждый вопрос тестов ограничивает область их применения заданиями репродуктивного характера, так как тесты со свободными ответами почти не поддаются стандартизованной процедуре оценки, поэтому менее надежны и объективны.

В то же время тесты упорядочивают усвоенный материал, позволяют формировать рутинные реакции на знакомые ситуации. Анализ результатов теста и их роль в образовательном процессе определяются разработанными критериями, позволяющими определить уровень усвоения студентами предлагаемого учебного материала, степень его понимания, возможности применения, использования анализа, синтеза и оценки в процессе интерпретации знаний.

Процедура мониторинга, осуществленная среди студентов экономического факультета (специальность «Экономическая теория», III–IV курсы) и факультета управления и региональной экономики (специальность «Математические методы в экономике», IV курс), включает в себя 3 теста: направленный на выявление уровня остаточных знаний (макро-, микроэкономика, история экономических учений), степени усвоения учебного материала по дисциплине «Новая институциональная экономическая теория» и развитие творческого мышления. Каждый тест состоял из трех частей, в которых вопросы были сгруппированы по степени сложности. В первой части предлагались вопросы, связанные с понятийным аппаратом дисциплины, во второй – вопросы аналитического характера, в третьей – вопросы, ответы на которые предполагали использование знаний из других дисциплин. Тестирование проводилось в компьютерных классах с использованием электронной оболочки ELSE.

В результате тестирования формировались три группы учащихся: показавшие наивысшие результаты (2–3 студента), наихудшие результаты (1–2 студента) и основная масса учащихся имела средние показатели. Студенты с наивысшими баллами освобождались от посещения семинарских занятий и работали со специально разработанными и согласованными с ними индивидуальными исследова- тельскими заданиями. Творческие задания формулировались таким образом, чтобы углубить понимание выбранной автором темы исследования (если таковая уже имеется) или определить объект и предмет исследования, результаты которого воплотятся в дальнейшем в докладах, выступлениях на конференциях, курсовых и дипломных работах.

Если в результате последующих тестов группа студентов с наивысшими баллами увеличивается, то вновь «прибывшие» включаются в работу на тех же условиях, что и предыдущие. Если кто-то «покидает» группу, то они могут продолжать заниматься исследовательской работой, но при этом должны посещать и семинарские занятия. Тем самым создаются стимулы и мотивации для улучшения своих позиций в группе по результатам тестов, развиваются навыки исследовательской работы, формируется позитивный опыт обучения, который сможет послужить основой для непрерывного образования в течение жизни.

Разумеется, наряду с тестами большое значение имеют и такие инструменты формирования и развития компетенций будущих специалистов, как конспектирование, подготовка докладов, рефератов, аналитических работ, групповых заданий, использование оригинальной литературы, своевременное выполнение заданий, приобретение сопутствующих навыков на факультете непрерывного образования. Стремясь к раннему выявлению творческих способностей студентов и определению круга индивидуальных занятий с ним, мы меняем традиционные представления о разделе полномочий между студентами и преподавателями, передаем все больше полномочий в руки учащихся, привлекая их к процессу выбора возможных путей развития и принятия решений. Преподаватель все больше становится консультантом, наставником, посредником, создающим мотивацию, помогающим развить критическое мышление и сформировать устойчивое умение учиться. Главное в обучении – позволить студентам приобрести позитивный опыт получения знаний, развить свои способности, поощрить инициативность, сформировать активную жизненную позицию как социально ответственных за судьбу страны граждан.

Список литературы Развитие творческих способностей студентов как предпосылка компетентностно-ориентированного образования

- Батудаева Л.И. Проблемы формирования современной модели образования//Актуальные экономические проблемы российской высшей школы. М.: ТЕИС, 2005. С. 84-85.

- Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Рус. яз., 2002. С. 342

- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. М.: Эксмо, 2003. С. 300.

- Зимняя И.А. Ключевые компетенции -новая парадигма результата образования//Высшая школа. 2003. № 5.

- Делорм Ж. Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века (Образование: сокрытое сокровище). Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1996.

- Briede B. Content, criteria and checking of the portfolio for proving professional development//Journal of Science Education. 2005. Vol. 6. P. 17.

- Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001. С. 15.

- Теоретический анализ проблемы количественной оценки качества обучения. Режим доступа: http://www.gmsit.murmansk.ru/text/

- Там же.

- Доклад о развитии человека за 1995 год. ПРООН. Нью-Йорк: Оксфорд юниверсити пресс, 1995.