Реализация модели профессиональной навигации для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия

Автор: О. С. Куницына

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Дискуссионный клуб

Статья в выпуске: 1 (25), 2020 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142228620

IDR: 142228620

Текст статьи Реализация модели профессиональной навигации для обучающихся разных возрастных групп в рамках сетевого взаимодействия

В предыдущем номере мы начали разговор о различных аспектах профессиональной навигации, которые рассматривались на пленарном заседании и в ходе работы секций научнопрактической конференции с международным участием, состоявшейся 5 июня 2019 года в рамках V регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс Южный Урал — 2019». Предлагаем вашему вниманию продолжение этого обсуждения.

Н. Ю. Кийкова , заведующий кафедрой специального (коррекционного) образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук

— В психолого-педагогической науке и практике задачи исследования содержания и форм психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с особыми образовательными потребностями представлены вопросами профориентационной диагностики детей, включающей социально-педагогическое, психологическое, психофизиологическое, функционально-биомеханическое, реабилитационно-экспертное обследования, вопросами изучения особенностей профессиональных возможностей и способов формирования субъектности детей и подростков в области дальнейшей профориентации, решением задач использования индивидуального образовательного маршрута и профессиональных проб, сетевых технологий и технологий уровневой дифференциации в компенсации нарушений дальнейшей профессиональной адаптивности.

Современная теория и практика предпро-фессионального самоопределения обучающихся формируется в условиях предъявления особых требований к подготовке специалистов разных профессий, связанных с необходимостью формирования и развития такого содержания профессиональной деятельности, которое соответствует социальным нормам, способствует гуманизации отношений между людьми. Поэтому особое внимание педагогов и психологов обращено к таким общим условиям психологопедагогического сопровождения, как мотивационно-личностные компоненты компенсации нарушений социализации, ценностное отношение педагогов к личности ребенка с ослабленным здоровьем, уточнение содержания социальнопедагогического сопровождения формирования социальной предпрофессиональной адаптивности, влияние технического творчества на интегрированность детей с ограниченными возможностями в социальном сообществе. Кроме этого, важными условиями решения задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся являются задачи определения объединяющих начал, источников, возможностей их профессионального самоопределения в форме психоэмоциональной, информационно-коммуникативной, интеллектуально-познавательной, исследовательской и субъектной предпрофес-сиональной зрелости на разных уровнях готовности к выбору формируемых образовательных результатов.

Поэтому целесообразным является вопрос о проектировании содержания образования, способствующего формированию ценностного отношения обучающихся к межпрофильным интегрированным результатам, благоприятствующим их перспективному участию в профессиональном развитии. Под интегрированными

|

№ S Я се Й © Сб л CL к© © © © ф ф & R Ф © ч й д Я * ф й ^ 2 Ф кф 5 я ® -е * В я % ф ф ^ § Я К S се Гб S Ч се ф & Ф 2 |

я я я Я я о ч ч я « Ьй О О 5 о я я 2 « хе ■©■ а >. о о а я |

& я ф Ф н . О S н н Й 8 о о я о о и я К 2 я я 8 2 О к Я ® и я и © Я к Я о Ч св Ч ч о Я о s Ю S св S О 5 У и Н ю |

us 1 н S ч и Я я и о св а Я И я ч О 5 2 ° 5 2 g 8 ч § ,s я X о В ф О В св © я К о О 5. В я Я В ДидУд |

я В В иди а 2 я с « а’§ Я Я U О Я В ° 5 Воя и сд 2 я о Я я р a g о и В 2 3 2 а « X я О Я О д У и я ч |

ч я и и а Воя Я д Я У Я а Я 8 О я 5 я я Й я § ^ я и а В 8 а @ и 2 g в S § Р ^д 2 |

и Д д а 5 о О X § 3 я я и ч д и я 2 св к Сб 64 Щ я |

« я g 2 в 5 s О ^ к 2 о 8 >^ я д § ю § В Ч =я 8 в В S о я я 2 д s с ф Й )Й Н Рч s о 3 х ко х О m о tr |

|

№ се К i^ я |

Ф чО ^ * * Й о о 5 S с Q О Ф g gs й К В Я В Ф й и Ри Й Ф И щ m © сб ® и у 5 55 &3 § 8 ё о S ё й m (J m сб |

о Ф Ф § ДР св ° Я Й я' 5 & ч В я О ч 5 а д в Я д с д я 5 к Й 2 Я Ч Д и я § s i g в S ^ ^3 |

В д д s я о Я Я 2 а 5 Я и д Я i 15 а „ § о S = S с ^ Я Я Я О о !"НН ™ К В О 3 V Д Д я Q д м О В В о ” я ДД Я и О я К я аО д и |

2 8 о я 8 „ о о в . и д я я я ч я Я К Я В 8 я 8 В 8 я £ В ч § to И и и я я 5 & И 8 Й ч я в ?а о 5 8 8 8 а а а и |

о я >> я я а я 2 я Ч g у а В я 8 § 5 я я g Ч и д и о Я я д я Я В Й я я В и X В я я § я 8 § ^ 8.8 2 |

£ з в и И я о о я чоЙ у я я ’Я я я иод Я to и я О я ч Д Ч ООО 1 8 3 8 я 8 я g * аЗ Ч О О и U д ю а |

|

|

® * Я я 5 я я S ч ч б О О ч Ч е Я Я ч Н Я а» я Я w У W ч е Я в Я |

Ф Ф м й Рч И Ф о с m о Ф _ о m 5 й х Й © * л Я у в ч к И св § О О св w й И о Ри 9 я я ss ^ 2 я й х § S о S я § § m g й Д ф п О ° а ч и |

5 я О g Я я* 2 ” 3 я s Я Н , я ч п Я и О ч д д 2 о я ч 2 я ч о Я о я Ю О я О 6 Ф м X о й * g Ф s й S X о ф о н к н к Н s

|

о Я с I В я 8 о а и и Ч я я § св и р И 2 2 О 8 о 2 я § Я В и 5 д |

я ° 2 а В и § 1'2 ^ а 8 8 g В Я я В 8 ч й g и н о ч Й Й Й )Р 5 m д и я я Гр^^ О д я В to ЕВ К и я и о В |

Св Сб св О ф св ^ g 8 я 8 S 8 5 2 я а 2 В оде е § С |

У о о д я о о о „ я -& В Ч о я М а 2 2 8 и a S о я о 2 8 о Я о с я о о 5 я я х я О в я U д д |

|

|

© S я © Ф S Р S Н Н к С8 и 3 Ф g я 5 а 5 а ■е1 = § |

5 5 й я Й я ч g о о 2 ® о 8 S _ § а ° " О н м о й ” О НИИ |

6 св я = 5 3 ° 1 д В ^Й сб О Рч S ф сб Н св ф $ Рч о Р О Ю Оч О о й "^ х 2 5 О В О S я о я |

у В ° й о в s s8 св Щ Д к S § В S

и а В я S Н Q Й Св ф Ф

g Я я о S ю о о ю а 2 а U я о я § ч |

я X я у 8 8 я g Ч Я Ю в и 8 5 8 о я В 8 5 5 к S & s н ФО S m х й |

ч И о О § а я д и 2 я о я Ч 8 я m д Я Я У и О О ч а |

я g о о я и 4 я ч ч 3 а О я |

|

|

№ се М Ч S н ф ф | s я я |

р я £ ч ч Д о о о ” 5 я ч 5 к Я и Ч Ч Я я Св Ри н ^ й ё s а5 В р 5 g Й £ U U В ” 5 и » 3 2 я “ я О ч В ч я |

Я ' 05 ч g к 5 я в а 2 я 5 2 в s К Ч U ФОХ Ч й о 2 В s я с О § О о 5 я о 2 a to ° о о ° я 2 § о U о я и |

ё £ 3 § § и я В я о о о ° В В ЧИ сб Й К Ф я § 5 to Я g о ч g а 5 и В 2 8 ” 8 о я я д я д д ч s к я О я 2 ^ 8 1 8^ | д §-§ L; и ч я я а |

и § д Й а Я я О 2 Ч ч а и и О О Я О О ДЯДЯ и д Ю я к о и У 2 и д о д д я д св о Я и Я „ 8 8 5 д я д О д д д |

6 i ф ф я g § ф ф Св to я £ о 1Д В 8^ дои я ю „ Вод ч о р Я о Доз 2 а и д |

«ОЙ св О Й g-я | О 5 g S 8 g О д 3 8 о д В ° о 8 я 5 8 ч 1 8 Ч О 8 В 8 я ч-< И CQ ч-< и й о ^ |

|

|

В § 1 2 ® ч ® § Я о ч S Я 2 ее я о о 8 S ч я 5 а я s ° 8 е 2 о S я я ° я |

Эй н св < |

=я о св ч я U а О |

СЯ я я в ф рц |

DS S В св Сб св а |

=я 3 ? g о и |

эй св О Рч Рч ф н к |

|

результатами будем понимать системообразующие качества процесса изменения и развития, способствующие благополучию и достижению целей образования на физическом, психическом и духовном уровнях формирования личности в условиях объединяющих целевых ориентиров поэтапного изучения детьми и подростками содержания профессионального самоопределения на уровне формирования их личностной психоэмоциональной, информационно-коммуникативной, интеллектуально-познавательной, исследовательской и субъектной предпрофес-сиональной зрелости. В таблице представлены планируемые межпрофильные результаты и специальные целевые ориентиры поэтапного осуществления детьми и подростками профессионального самоопределения на разных уровнях готовности к профессиональному самоопределению.

Такая систематизация целевых ориентиров в осуществлении профессионального самоопределения детей и подростков с разным уровнем готовности к достижению образовательных результатов позволяет проектировать процесс последовательного, непрерывного формирования индивидуальных ценностно значимых образовательных результатов на уровне личностной психоэмоциональной, интеллектуально-познавательной, информационно-коммуникативной, исследовательской и предпрофессиональной зрелости в условиях интеграции содержания общего и дополнительного образования.

О. М. Белоцкая , начальник информационно-аналитического центра профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования» (республика Беларусь)

— Основной акцент статьи — комплексное применение информационно-коммуникационных технологий в обучении учащихся с особенностями психофизического развития, содействие развитию инклюзивного образования в учреждении образования через интеграцию информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.

Цель — создание условий для повышения эффективности обучения за счет его большей индивидуализации и дифференциации, обеспечения доступности в восприятии учебного материала, организации новых форм взаимодействия обучающего и обучаемого.

Оснащение учебного кабинета интерактивной доской, мультимедийным проектором, документ-камерой, компьютерами, объединен- ными локальной сетью; наличие специализированных компьютерных программ, учебных программных комплексов, разработанных электронных средств обучения.

Повышение уровня познавательного интереса и мотивации к изучению учебного предмета «Офисное программирование», положительная динамика успеваемости по предмету.

Интенсивно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии имеют огромный потенциал для поддержки образовательного процесса учащихся с особенностями психофизического развития, позволяя осуществлять формирование и развитие компенсаторных умений и навыков, содействовать повышению уровня познавательной активности учащихся, обеспечивать равноправный доступ к информационным и образовательным ресурсам, способствуя успешной социализации и интеграции в современный социум юношей и девушек с ограниченными возможностями. Комплексное использование информационно-коммуникационных технологий как составной части современных педагогических технологий предполагает использование не только компьютеров и электронных средств обучения, но и всего многообразия современных технических средств обучения, например периферийного компьютерного оборудования, средств мультимедиа.

Готовые программные продукты, разработанные электронные пособия и программные модули позволяют самостоятельно изучать материал урока, выполнять тренировочные упражнения на его активизацию, проходить тесты на выявление уровня усвоенного материала.

Одной из основных целей уроков является формирование профессиональной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять разработку и составление программ, межличностное общение в рамках будущей профессиональной деятельности. Чтобы сформировать данную компетенцию, недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями. Важно предоставить учащимся возможность моделирования ситуаций профессионального общения, решения производственных проблем, рассуждения над возможными путями решения этих проблем, с тем чтобы они акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции — формирования и формулирования своих мыслей.

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет визуализи- ровать процессы; предоставляет возможность многократного повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной для каждого ребенка в достижении понимания того или иного учебного материала; обеспечивает также возможность приобщения к современным методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной деятельности.

Работа с данным учебным оборудованием и его широким спектром возможностей повышает у учащихся интерес к предмету, дает возможность создания насыщенного урока с компьютерной поддержкой, повышает наглядность и динамику процессов подачи и усвоения материала, позволяет установить мгновенную обратную связь — результат виден сразу, усвоен материал или нет. Инновационные процессы не меняют методической основы урока, но усиливают ее эффективность.

Целью образования является усвоение учащимися основных понятий дисциплины, научных понятий, законов, алгоритмов и структур, а также методов познания окружающего мира: наблюдение, описание, сравнение, анализ, индукция, дедукция, аналогия, абстракция, моделирование. Овладение именно этими методами познания и вызывает у данной категории учащихся наибольшие трудности. Отставание мыслительной деятельности у детей с нарушением слуха проявляется во всех компонентах структуры мышления, а именно: в резком отставании словесно-логического мышления; в дефиците мотивационного компонента, проявляющемся в крайне низкой познавательной активности, обусловленной сниженным слуховым восприятием; длительной несформированности операционного компонента, т. е. умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; нарушении вербальной стороны мыслительных процессов.

Образование должно быть направлено на развитие интеллекта учащегося, на развитие его логического, образного, теоретического, эмпирического и других форм мышления. Старт к мышлению дается интересом к предмету — то, что кажется новым, неизвестным, поражает воображение и заставляет удивляться. Таким средством являются компьютерные (информационно-коммуникационные) технологии. Все новинки технологического процесса смело, активно, с интересом встречают именно дети. И конечно, необходимо использовать любознательность и высокую познавательную активность учащихся для целенаправленного развития их личности. Применение новых ин- формационных технологий в учебном процессе позволяет направить интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное развитие. Именно на уроках, под руководством преподавателя учащиеся могут научиться использовать компьютерные технологии в образовательных целях для всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получения информации для решения учебных, а впоследствии и производственных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в течение всей жизни.

Обучение с использованием возможностей интерактивной доски отличается от привычных методов преподавания, но в то же время основы успешного проведения любого урока всегда едины. Интерактивная доска может быть использована как на протяжении всего урока, так и на его части. Работа с интерактивными устройствами позволяет сделать любое занятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников на начальном этапе урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего занятия. Для работы используются разнообразные программы, освоение которых предоставляет новые возможности в усовершенствовании методических приемов обучения:

– SmartNotebook — программа, позволяющая изготовлять своего рода «презентацию» к уроку, состоящую из отдельных страниц (обстановок, сцен, слайдов), сменяющих друг друга в произвольном порядке;

– пакет программного обеспечения Microsoft Office — программы для создания текстов, слайдов, схем, таблиц;

– Hot Potatoes — программа используется для создания различных интерактивных упражнений, кроссвордов, тестов и многого другого;

– MyTest — программа для компьютерного тестирования;

– а также многочисленные образовательные диски и цифровые ресурсы сети Интернет.

Изменяются подходы к организации образовательного процесса. Главным критерием становится способность выпускников к социальному взаимодействию на международном уровне.

Технология «Интернет-проект» — механизм организации международного сотрудничества в учреждении образования в рамках стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года.

Международная образовательная сеть iEARN — ресурс реализации в деятельности образовательной технологии «Интернет-проект».

Создать условия для повышения эффективности обучения за счет его большей индивидуализации и дифференциации, обеспечения доступности в восприятии учебного материала, организации новых форм взаимодействия обучающего и обучаемого.

Таким образом, комплексное использование информационно-коммуникационных технологий для обучения учащихся, имеющих нарушения слуха и речи, позволяет решить следующие задачи:

– повысить мотивацию к изучению;

– повысить интерес к процессу обучения и активного восприятия учебного материала по предмету;

– способствовать формированию информационной грамотности: развитию способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любого вида и разного типа сложности;

– создавать условия для повышения социальной компетентности.

При этом подходе, помимо знаний и умений учащихся, важным показателем качества обучения становится наличие у них опыта решения жизненных проблем, социальных функций, практических навыков деятельности. То есть сфор-мированность того, что мы называем ключевыми компетенциями.

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс — это требование, предъявляемое к современному преподавателю, призванному сделать все возможное для модернизации образования и реализации социального заказа. Использование персонального компьютера и электронных средств обучения — это не цель обучения, а средство для реализации творческих идей и преподавателя, и учащихся.

— Инклюзивное обучение — это одна из форм обучения детей с ОВЗ, и оно не является обязательным. Оно служит реализацией права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям. Студенты с ОВЗ должны быть включены в инклюзивный образовательный процесс как можно раньше.

В рамках нашего образовательного учреждения также обучаются студенты с ОВЗ и получают профессию «штукатур-маляр».

Существуют устоявшиеся принципы инклюзивного образования:

-

– каждый человек вне зависимости от своих умений, достижений, способностей ценен для общества, в котором он живет;

-

– каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;

-

– все люди нуждаются друг в друге;

-

– подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;

-

– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

-

– для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;

-

– разнообразие усиливает все стороны жизни человека;

-

– каждый человек способен чувствовать и думать.

В настоящее время и в нашем образовательном учреждении для лиц с ОВЗ действует государственная программа «Доступная среда», согласно которой лица с ограниченными возможностями занимаются совместно с другими обучающимися. Таким образом, у нас создана безбарьерная среда в инклюзивном образовательном процессе в СПО при обучении и профессиональной подготовке людей с ОВЗ.

Зачастую с окончанием школы у учащегося с ОВЗ возникают реальные трудности, связанные с адаптацией к новым жизненным условиям. К «необычным» детям в образовательных и дошкольных учреждениях уже привыкли. Однако когда учащийся с ОВЗ оканчивает школу, то при поступлении в колледж таких детей ждет другой круг сверстников, еще не привыкший к их «необычности». Поэтому одной из главных задач является создание всех условий для лучшей и быстрой адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Социализация и адаптация необходима для того, чтобы студенты с ОВЗ смогли эффективно взаимодействовать с новым коллективом и научились «жить» совместно, помогая друг другу. Социализация предполагает активное участие самого индивида в освоении культуры человеческих отношений, в овладении ролевым поведением. Процесс обучения детей с особенностями психофизического развития носит социальный характер. Ребенок учится быть как все и сохранять свою индивидуальность. А источниками будут являться передача социального опыта в семье, учреждении СПО, взаимное влияние студентов в процессе общения и совместной деятельности.

Для успешной адаптации студентов с ОВЗ должно существовать негласное правило: студент с ОВЗ ничем не отличается от другого студента. Такие обучающиеся должны быть полностью включены в педагогический процесс, выполнять все манипуляции на практических занятиях и активно участвовать в жизни колледжа. Для студента с ограниченными возможностями очень важно его принятие обществом: сверстниками, преподавателями и трудовым коллективом в дальнейшем.

Рассмотрим проблемы, которые возникают у участников образовательного процесса.

Преподаватели, работающие со студентами с ОВЗ, должны помнить следующее.

-

- Подход к студентам с оптимистической гипотезой (безграничная вера в него).

Каждый студент научится всему, для этого необходимо разное количество времени и усилий со стороны студента и со стороны преподавателя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым студентом.

-

- Путь к достижению положительного результата может быть только «от успеха к успеху».

Для студента с ОВЗ очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Для этого уровень сложности предлагаемых педагогом заданий должен соответствовать уровню возможностей студента. Нужно помнить: оценивая работу студента с ОВЗ, прежде всего необходимо обращать внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

-

- Темп продвижения каждого студента определяется его индивидуальными возможностями.

Студент с ОВЗ не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный эффект, срабатывает принцип «Пусть неправильно, зато быстро, как все».

-

- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».

Преподаватель знает, в чем заключаются трудности обучения студента с ОВЗ и как их преодолеть эффективными способами, т. е. от знания причины ошибки к ее устранению.

-

- Постоянное отслеживание продвижения студента с ОВЗ.

Педагог всегда должен представлять, что студент с ОВЗ уже может сделать самостоятельно, что он может сделать с помощью педагога, родителей, в чем эта помощь должна выражаться.

-

- В обучении необходимо опираться на сильные стороны в развитии студента с ОВЗ, выявленные в процессе психологической диагностики, наблюдения.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы студенты с ОВЗ получали информацию в полном объеме, доступном для понимания. Для успешного обучения студентов с ОВЗ необходимо создать толерантную социокультурную среду, способствующую формированию готовности всех участников к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для успешной адаптации студентов с ОВЗ в условиях образовательного учреждения необходимо полное принятие таких детей, помощь на пути адаптации, активное включение их в жизнь учебного заведения и т. д. Мы должны помнить, что дети с ОВЗ — это обычные дети, только «особые».

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод:

-

– создание благоприятного психологического климата в учебном заведении помогает преодолеть барьер образовательной среды;

-

– принятие студентов с ОВЗ как здоровых дает хороший результат на пути овладения профессией;

– создание условия для развития потенциальных способностей личности позволяет людям с ОВЗ стать полноценными членами общества.

Социальная адаптация обучающихся в условиях инклюзивного образования — это постоянный процесс активного приспособления индивида к социальной среде и результат этого процесса.

Результаты: эмоциональная устойчивость, снижение уровня тревожности, активное участие в жизни других детей, от некой психологической удовлетворенности повышение социального статуса, появление адекватной самооценки, воспитание отзывчивости и понимания у всех студентов.

Вместе с тем именно инклюзивное образование практически без препятствий дает возможность детям с особыми потребностями попробовать свои силы, развить свои способности, приобрести социальный опыт, подготовиться к последующему профессиональному обучению и в результате получить профессию.

Н. С. Коржева , педагог-психолог ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова»

— Ситуация в российской и мировой экономике, неопределенность перспектив социального развития общества, материальные сложности приводят к тому, что многие с тревогой смотрят в будущее, затрудняются принять решение и сделать самостоятельный профессиональный выбор. В итоге проблема профессионального самоопределения становится в настоящее время очень актуальной, в особенности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ необходимо для личного и профессионального самоопределения и самодвижения в процессе среднего образования, саморазвития каждого обучающегося и реализации его активности и творчества.

Для лиц с ОВЗ трудовая деятельность — одна из главнейших форм коррекции и механизм их социальной адаптации. Взаимодействие в процессе труда помогает накопить определенный социальный опыт.

Трудовая деятельность является основой социализации и трудоустройство лиц с ОВЗ — важная государственная задача.

В нашем учебном заведении КПК им. С. В. Хохрякова есть две группы, где обучаются выпускники коррекционной школы восьмого вида по профессии «каменщик».

В зависимости от различной степени заболеваний этих детей они значительно различаются по своим способностям и обучаемости.

Для решения данной проблемы необходимо изменение в программе, в планах уроков, необходим индивидуальный подход к каждому обучающемуся, поэтому нами в первую очередь было организовано психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося для выявления их способностей восприятия, усвоения знаний и практических приемов работы на производственном обучении.

Наша задача — создать комфортные условия для лиц с ОВЗ в новом образовательном пространстве и максимально адаптировать к условиям колледжа.

В нашем учебном заведении есть социально-психологическая служба, задачей которой является проведение превентивной социальнопсихологической профилактики, создание комфортного обеспечения учебно-воспитательного процесса, проведение социально-психологической реабилитации.

Специалисты социально-психологической службы в своей работе используют следующие формы психолого-педагогической работы: диагностика, психологические игры, тренинги с элементами релаксации, физкультурные занятия, соревнования, игры с элементами корректирующей гимнастики, коррекционно-развивающие занятия в системе психологической помощи обучающимся с трудностями в обучении и общении.

Работа педагогического коллектива колледжа по формированию профессионального самоопределения носит системный характер и включает:

-

– выступления мастера производственного обучения на родительских собраниях и классных часах с целью информирования родителей и студентов о возможностях развития профессиональной карьеры;

-

– проведение дней открытых дверей в колледже;

-

– организацию работы по привлечению обучающихся в акциях социального характера и работы в агитбригаде;

-

– ведение интернет-сопровождения деятельности в социальной сети «ВКонтакте», разработка рекламных материалов;

-

– тренинги «Коммуникативная компетентность и навыки делового общения», «Планирование жизненного пути и профессиональной карьеры», «Уверенное поведение на рынке труда»;

-

– взаимодействие колледжа с социальными партнерами: МОУ Школа-интернат № 8 г. Ко-пейсак, ПАО «ЧКПЗ», АО «КМЗ», ООО КПК «Нисма», ОАО «Копейский молочный завод», ООО УК «Сигма холдинг», ООО «Кемма», АО «Завод Пластмасс», ООО ТД «Колеровочный центр», АО «Южуралзолото группа компаний»;

-

– проведение разнообразных творческих конкурсов, выставок работ учащихся, рисунков, плакатов, которые позволяют раскрыть творческий потенциал обучающихся, связанных с их профессиями;

-

– участие в мероприятиях колледжа с привлечением внимания к проблеме профориентации;

-

– участие в качестве волонтеров в отряде «Доброе сердце», где обучающиеся проявляют свои организаторские способности;

-

– участие в благотворительных проектах — в мае ездили в приют для бездомных животных в рамках детского благотворительного движения студии Олега Митяева «Мировые дети»;

-

– награждение грамотами и благодарственными письмами за активное участие в жизни колледжа.

Педагогу нужно уметь вовремя распознать пограничные ситуации, уследить перепады настроения и тактично направить эмоции обучающихся в нужное русло, чтобы обстановка из неформальной не превратилась в неконтролируемую.

В течение года проводится внеурочная работа, организованная в виде проектной деятельности социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинским работником, педагогом-организатором, целями которой являются:

-

– повышение самооценки обучающихся;

-

– приобретение навыков общения, умения разрешать проблемы, обучение способам психологической самозащиты, умению отстаивать свое мнение;

-

– смягчение общего фона эмоционального дискомфорта, который испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья;

-

– преодоление тревоги, страхов, неуверенности и вызванных ими таких отрицательных форм поведения, как агрессия;

-

– формирование навыков здорового образа жизни и нормального досуга.

Очень важно в период адаптации выявить обучающихся группы риска. Главным показателем социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ является их отношение к собственной жизни. Самооценка и уверенность в себе выше у тех, которые социально активны и у них хорошо проходит обучение, поэтому усилия нашего коллектива направлены на то, чтобы обучающиеся стали настоящими профессионалами.

В профессиональном чемпионате «АБИ-ЛИМПИКС ПРО» за последние три года у нас принимали участие 8 обучающихся.

В 2016 и 2017 годах принимали участие в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», где оба раза заняли IV место, в 2018 году в этой же компетенции заняли VII место. Также в 2018 году заняли IV и V места в компетенции «Кирпичная кладка» и III, VI и VII места в компетенции «Ремонт обуви».

Сложность в работе заключается в следующем:

-

– слабая информированность сущности профессиональной деятельности;

– иногда родители не хотят принимать и понимать возможности ребенка и убеждены в том, что их ребенок должен получить более престижную профессию;

– родители болезненно воспринимают идею о коррекции их профессиональных планов (это может быть связано с незнанием или отказом

придавать должное значение особенностям заболевания ребенка);

– нежелание принимать участие в жизни ребенка.

Некоторых родителей словосочетание «коррекционная работа» шокирует, и в связи с их недостаточной осведомленностью в данных вопросах родители затрудняют работу психологопедагогического сопровождения.

В завершение хочется сказать, что пусть каждый новый день станет новой возможностью для каждого на нашей земле.

Р. У. Рубцова , методист ГБПОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»

— В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Инклюзивное образование предусматривает не только включение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в образовательный процесс, но и перестройку всего процесса образования для обеспечения особых образовательных потребностей этих категорий обучающихся, формирования профессиональных компетенций на уровне международных стандартов качества.

Решению данной проблемы может способствовать применение в процессе обучения дистанционных образовательных технологий.

Согласно приказу Минобрнауки РФ от 06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.

В течение нескольких лет Златоустовский техникум технологий и экономики занимается обучением студентов с ограниченными возможностями здоровья. Конечная цель данного обучения — подготовить студента к самостоятельной жизни, адаптировать к рынку труда.

При реализации обучения возникает один вопрос: как обучить студентов с ОВЗ. Применение современных технологий предоставляет для обучения принципиально новые возможности.

Эти технологии могут использоваться на всех этапах обучения:

-

– при объяснении нового материала (лекции, презентации, видеофайлы);

-

– при контроле знаний (тесты, практические задания);

-

– при закреплении (тренажеры);

-

– при обобщении и систематизации знаний (эссе, доклады).

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на основе внедрения дистанционных образовательных технологий связана с реализацией следующих основных принципов обучения.

-

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, повышение ее эффективности и качества.

-

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

-

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения.

Е. С. Первухина , старший методист, педагог-психолог МАОУ «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска»

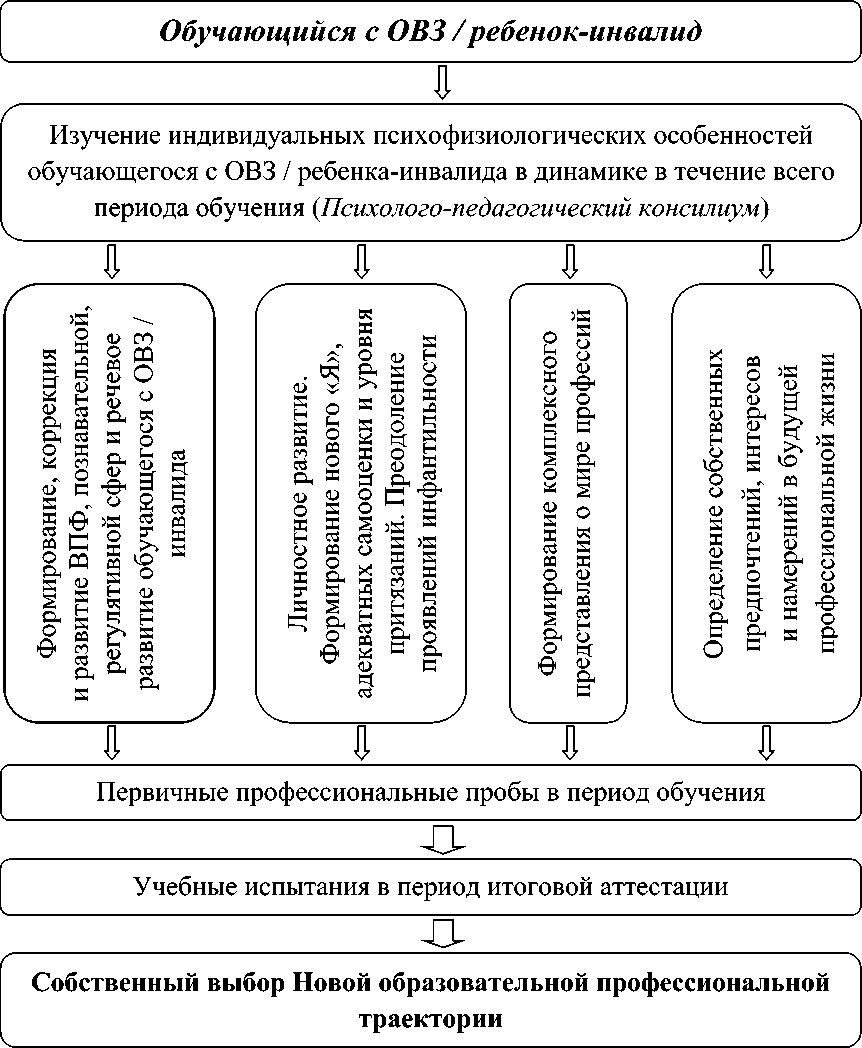

— Современные требования общества к молодежи заставляют систему образования формировать новые подходы и методы в профессиональной ориентации молодежи. Профес- сиональное самоопределение остается проблемной зоной обучения и воспитания юношества. Особенно сложно решается вопрос профессиональной ориентации и профессионального выбора с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности и статус детей с ОВЗ / детей-инвалидов.

Профессиональное самоопределение — сложный процесс, являющийся частью общего развития личности, не сводится только к акту выбора профессии. Н. С. Пряжников считает профессиональное самоопределение процессом поиска и нахождения смысла не только в выбираемой профессии, но и в выполняемой трудовой деятельности, а также в самом процессе самоопределения.

Значительную роль в системе профессиональной ориентации школьников с ОВЗ и детей-инвалидов играет Служба психолого-педагогического сопровождения.

Так, в МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» в настоящее время находится в разработке комплексная система психолого-педагогического сопровождения профориентации обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов разных ступеней обучения.

Детей данной категории в образовательной организации достаточно много — 74 человека имеют статус ОВЗ и 12 обучающихся — дети-инвалиды.

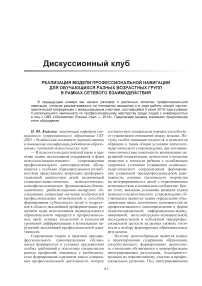

Рис. 1. Комплексная система психолого-педагогического сопровождения профориентации обучающихся

Цель психологического сопровождения в профессиональной ориентации школьников : помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии и сформировать компетентности обучающихся в области планирования карьеры.

Подцель психологического сопровождения профессиональной ориентации школьников с ОВЗ / детей-инвалидов: помочь адекватно оценить свою профессиональную перспективу и сформировать психологическую готовность к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности.

Задачи психолого-педагогического сопровождения в профессиональной ориентации :

– Ведение информационной работы с обучающимися: знакомство с профессиограм-мами, информацией о текущих и будущих потребностях на рынке труда, с условиями и труда и возможной заработной платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии.

– Получение, изучение и использование информации о возможностях, склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном выборе профессии.

– Разработка и внедрение большого количества различных вариантов профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т. д.

– Поддержка школьников «группы риска», у которых могут возникнуть проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении или имеющих статус ребенка с ОВЗ или инвалида.

– Совместно с заведениями высшего или среднего профессионального образования через систему профессиональных проб обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на следующий уровень обучения.

Так как профессиональная ориентация в целом — это большая, комплексная система, включающая в себя множество аспектов и направлений, то можно выделить пять основных компонентов: экономический, медико-физиологический, педагогический, психологический и социальный.

Экономический компонент — состоит в изучении структуры трудовых ресурсов рынка труда для людей с Особыми возможностями здоровья с демографической точки зрения, условий труда для них, профнепригодности получившихся работников, путей повышения мотивации к труду. Также является процессом помощи и мягкого направления к выбору той или иной специальности, учитывая, как интересы ребенка, так и планируемые потребности рынка.

Медико-физиологический компонент — помощь в выборе профессии с учетом индивидуальных психофизических возможностей или медицинских противопоказаний школьника с ОВЗ / ребенка-инвалида. Знакомство учащихся с требованиями, предъявляемыми различными профессиями.

Педагогический компонент — заключается в формировании и развитии у обучающегося с ОВЗ / ребенка-инвалида общественно значимых причин и мотивов выбора профессии.

Психологический компонент — достоверное изучение, выявление психологических аспектов профессиональной пригодности, структуры личности и формирование определенной профессиональной направленности.

Социальный компонент — исследование различной информации, связанной с профессиями или рынком труда для людей с особыми возможностями здоровья в целом: популярность, престижность, доходность, общественное мнение, степень удовлетворенности выбранной профессией. Также в социальном компоненте профориентации ведется работа по формированию ценностных ориентаций у школьников с ОВЗ / детей-инвалидов для осознанного выбора будущей профессии.

Школьный компонент — создание условий в образовательном учреждении:

-

1) для обучения в соответствии:

-

– с индивидуальными интеллектуальными и личностными возможностями;

-

– с предпочитаемым профилем (физико-математическим, социально-гуманитарным, химико-биологическим, кадетским);

-

2) для преемственности профориентационной работы со школьниками между ступенями в обучении.

Для обучающихся 10–11 классов с нового учебного года стартует программа профессионального обучения по профессии 20434 «Вожатый». Ребята смогут изучить основы данной профессии и отработать навыки общения и организации массовых мероприятий.

В МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды являются активными и равноправными участниками всех образовательных и воспитательных мероприятий системы профессиональной ориентации детей и подростков. Данные мероприятия проводятся на всех ступенях обучения.

Работа с учениками

-

1. Встречи с интересными людьми — представителями профессий, представителями высших учебных заведений и предприятий-

- работодателей. Данные встречи проводятся в различных форматах:

– в рамках лицея (диспуты, проблемные круглые столы, ученические конференции), конференции «Шаг в будущее», предметные недели;

– рамках мероприятий высших и средних профессиональных заведений — экскурсии на факультеты, в колледжи и лаборатории в Дни открытых дверей.

-

2. Экскурсии на предприятия города Челябинска, в вузы города.

-

3. Факультативные занятия, кружки по интересам, углубленное изучение предметов в период обучения в лицее.

-

4. Консультативная педагогическая и психологическая помощь в определении необходимости введения дополнительного образования и выборе курсов в школе или за ее пределами.

-

5. Анкетирование учащихся для выявления образовательных и профессиональных предпочтений на каждом этапе обучения. Данная информация позволяет администрации гибко выстраивать образовательные траектории для учеников с различными возможностями и интересами.

-

6. Комплексное психолого-педагогическое профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения (диагностика, консультации, тестирование, занятия, тренинги т. д.).

Работа с родителями

-

1. Индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников для определения интересов и мотивов родителей при определении вектора образования ребенка.

-

2. Лекции для заинтересованных родителей об их вкладе в выбор ребенком профессии и получение соответствующего образования.

-

3. Проведение классных и общешкольных родительских собраний.

-

4. Анкетирование родителей.

-

5. Создание инициативной группы родителей, готовых помогать в организации и сопровождении экскурсий, привлекать интересных людей для выступления перед классом или самостоятельно рассказать о своей профессии.

-

6. Привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством старшеклассников во время каникул. (В прошедшем, 2018 году в летний период были трудоустроены 16 старшеклассников.)

Совместно с родителями создавать и вести кружки различных направлений (художественные, спортивные, театральные, интеллектуальные).

Родители обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов принимают самое активное участие во всех мероприятиях лицея по профориентации школьников.

Организационно-методическая деятельность

– Ведение профориентационной работы в школе, создание своих и адаптация имеющихся программ по профессиональной ориентации школьников.

– Помощь учителям и сотрудникам школы с подбором материала, в проведении занятий, диагностики и консультаций.

МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» в рамках социального партнерства заключило договоры с образовательными организациями среднего профессионального образования: ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж», ГБПОУ «Челябинский радиотехникум», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1», ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».

Предметом договора являются профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное информирование, профессиональное ориентирование, которые должны способствовать профессиональному выбору обучающихся МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска».

Практика показывает, что мероприятия, проводимые представителями этих образовательных организаций в рамках договора (встречи, круглые столы, агитбригады), способствуют преодолению информационной блокады, страхов, неуверенности у обучающихся, особенно у обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, которые характеризуются незрелостью мировоззрения, заниженной самооценкой и сниженной мотивацией к преодолению трудностей.

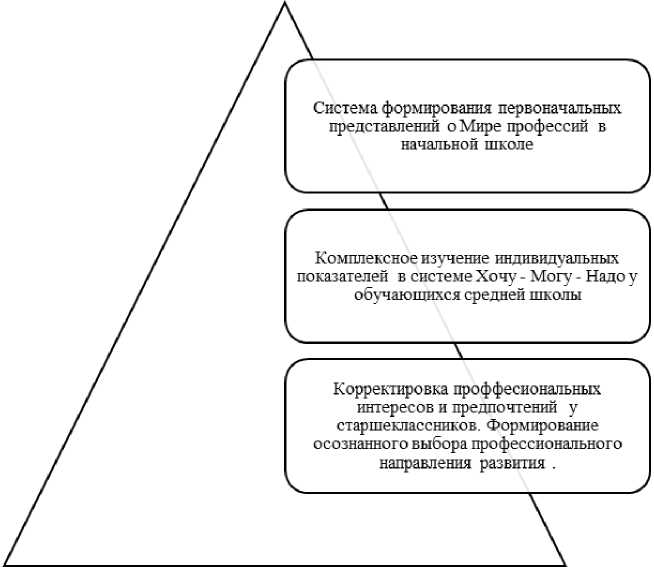

Опираясь на вышеперечисленные компоненты, в МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» Службой психолого-педагогического сопровождения был разработан следующий алгоритм по профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ, повышению их информированности о различных профессиях, профессиональных компетенциях специалистов различных специальностей, повышению информированности о собственных способностях, возможностях каждого обучающегося.

Информационно-диагностический этап

На данном этапе специалистами Службы психолого-педагогического сопровождения проводится психологическая диагностика индивидуальных особенностей каждого

Рис. 2. Сопровождение обучающихся с ОВЗ / инвалидов в профессиональной ориентации

обучающегося начальной школы, среднего звена и старшеклассников.

Индивидуальные особенности первоклассников изучаются с помощью методики Л. А. Ясю-ковой. Данный комплекс позволяет сделать вывод об интеллектуальной, психоэмоциональной, регулятивной и социальной готовности первоклассника к обучению в школе.

Собранная информация анализируется, выделяются группы риска:

-

- по нарушению социальной и школьной адаптации;

-

- по наличию определенного дефекта развития (задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата).

Со всеми обучающимися проводятся классные часы «Мир профессий» и конкурс рисунков «Профессия моих родителей». Дети с ОВЗ / дети-инвалиды на протяжении всего периода обучения в начальной школе получают психолого-педагогическую коррекционную помощь, направленную на ликвидацию или компенсацию дефекта развития.

С выпускниками начальной школы проводится комплексная диагностика по методике ПИТ СПЧ-М (Подростковый интеллектуальный тест, Санкт-Петербург – Челябинск). Методика позволяет не только определить индивидуальные особенности обучающегося, его способность реализовывать свои интеллектуальные функции, но и выделить предпочитаемый профиль дальнейшего обучения — физико-математический, гуманитарный и естественно-научный. Данный тест также позволяет сделать вывод о работоспособности обучающегося и его стрессоустойчивости.

С обучающимися 5–9 классов проводится изучение профессиональных интересов и предпочтений с использованием диагностического инструментария Е. А. Климова (методика ДДО) и методических разработок Н. С. Пряжникова.

В профессиональном самоопределении необходимо опираться на три основные составляющие, которые определил Е. А. Климов: «хочу», «могу» и «надо», где «хочу» — желания, интересы, «могу» — личностные особенности и особенности физиологического развития, способствующие освоению выбираемой профессии, а «надо» — требования экономики к наличию специалистов в этой профессии.

Обучающиеся активно участвуют в проектной деятельности. Проекты создаются на основе выбора ребят. Интерес обучающихся охватывает различные сферы профессиональной деятельности. Ребята создают модели, алгоритмы, знакомятся с культурой и искусством, открывают для себя новые нюансы научной и прикладной деятельности.

В 7-х и 9-х классах проводится диагностика ПИТ СПЧ-М, УИТ СПЧ-М, которые позволяют более точно определить профиль обучения ребят, осознать свои силы и направление в выборе экзаменов итоговой аттестации.

Со старшеклассниками 10–11 классов проводится диагностика на определение «Жизненных предназначений» О. И. Моткова, которая позволяет конкретизировать базовые стремления старшеклассника, умение конструктивно ставить и решать собственные задачи.

Методикой Холланда определяют уровень сформированности интересов к определенным сферам деятельности.

Для уточнения личностных особенностей нами используется компьютерный диагности- ческий комплекс «Профориентационная система «ПРОФИ-III», версия 1.0 (Амалтея, СПб, 2007 год).

Таким образом, к моменту завершения среднего образования обучающийся сможет более четко представлять и оценивать свои интеллектуальные и личностные возможности, что позволит осознанно подходить к выбору будущего образования (среднего специального или высшего). Дети с ОВЗ и дети-инвалиды активно участвуют в системе данных диагностических мероприятий

Организационно-аналитический этап

Данный этап предполагает систему анализа полученной в ходе диагностики информации, ее осмысления и преобразования в систему образовательной и воспитательной деятельности. Его можно назвать консультативным.

Информация о диагностике каждого обучающегося формируется в банки данных, преобразуется, и формируются индивидуальные и групповые отчеты о ребенке, о классе, о параллели.

Специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения проводят серии индивидуальных и групповых консультаций со всеми участниками образовательных отношений (педагогами, обучающимися, родителями).

В настоящее время разрабатывается новое направление в консультативной деятельности с родителями — «Школа для родителей выпускников», которое в 2018/19 учебном году функционирует в консультационном режиме, а в 2019/20 учебном году будет реализовываться как полноценный лекторий. Это направление является актуальным, так как существует социальный фактор влияния родителей на профессиональный выбор обучающегося. Особенно остро данный вопрос стоит у родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Беспокойство за психофизическое состояние ребенка, имеющего статус ОВЗ или инвалида, собственная неготовность отпустить «чадо» в профессиональную взрослую жизнь, создают у родителей значительное психоэмоциональное напряжение и сопротивление.

Рассогласование, несформированность интересов школьников и явные предпочтения родителей приводят к конфликтным ситуациям, которые разрешаются в ходе активной психологической консультационной профориентационной работы.

На данном этапе проводятся также комплексные консультации педагогов-предметников, педагогов-психологов, администрации и представителей организаций профессионального обучения. Информация, полученная при диагностике, ее обобщение и анализ позволяют администрации регулировать систему профильного обучения в старшем звене.

Практико-ориентированный этап

Данный этап находится в разработке. Предполагается, что обучающийся в ходе всего периода обучения с 1 по 11 класс должен пройти систему обучающих профессиональных проб.

Первоначальные представления о профессиях начинают формироваться у ребят еще в период дошкольного детства. Через взаимодействие со специалистами разных специальностей дети, в том числе и дети с ОВЗ, собирают первичную информацию: врач — лечит, повар — варит обеды, шофер/водитель — управляет транспортом, учитель/воспитатель — обучает и воспитывает и т. п. Ребята начинают выделять те внешние аспекты деятельности, которые им понравились. Через игру — основной вид деятельности дошкольников — дети обобщают те небольшие знания о профессиях и пытаются их реализовать понятным им способом. К началу обучения в школе ребенок владеет первичной информацией примерно о двадцати профессиях и уже выделяет свои интересы и приоритеты («Хочу стать летчиком!» или «Я хочу, как мама, стать врачом», «Буду шофером или гонщиком!» и т. д.).

На этапе обучения в начальной школе обучающихся информируют об особенностях различных профессий на учебных предметах. Ребята на уроках читают рассказы о лесниках, фокусниках, плотниках. Разбирают сказки, пословицы и поговорки. На уроках математики решают задачи, в которых героями являются строители, чертежники, продавцы и т. д. На уроках труда получают первоначальный навык конструирования, владения ножницами, отрабатывают навык черчения и рисования. Обучающиеся знакомятся с профессией портного и повара.

В МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска» созданы условия получения первого трудового опыта: столярные мастерские, кабинет кулинарии и домоводства, прекрасные современные лаборатории в кабинетах биологии, химии и физики. Есть оборудование для робототехники и т. д. В рамках договоров о взаимодействии с близлежащими ДОУ, обучающиеся посещают дошкольные образовательные организации, где могут познакомиться с профессиями воспитателя, повара. В рамках договора социального партнерства с Автокомплексом «Регинас» — крупнейшим автомобильным холдингом Южного Урала — ребята могут пройти профессиональные пробы основ профессии автослесаря и работника автосервиса.

31 декабря 2013 года на базе Автокомплекса «Регинас» создана самая молодая кафедра Южно-Уральского государственного университета: базовая кафедра автомобилей и автомобильного сервиса. Программа обучения построена таким образом, чтобы выпускники кафедры могли сразу же приступить к эффективной трудовой деятельности. Поэтому теоретические и практические занятия проводят не только преподаватели университета, но и руководители, и ведущие специалисты дилерских центров.

Так что у обучающихся лицея, в том числе имеющих статус ОВЗ/инвалидов, есть четкая профессионально ориентированная образовательная траектория для получения среднего и высшего образования.

Каждый обучающийся школы, в том числе и ребенок с ОВЗ / инвалид, осваивая образовательные предметы и курсы внеурочной деятельности, выстраивает свои приоритеты. Что-то ребят интересует больше, а что-то не нравится вовсе. Со своими личными и учебными проблемами ученики часто обращаются к школьному педагогу-психологу, классному руководителю. Ребята озвучивают свои желания, интересы и возможности.

Специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения, используя различные организационные формы (классные часы, круглые тематические столы, консультации и родительские собрания совместные со старшеклассниками), способствуют формированию профессиональных интересов ребят, имеющих статус ОВЗ / ребенка-инвалида, их адекватной самооценки и оценки своих способностей.

Каждый выпускник, проходя через систему образовательных и профессиональных проб, сможет четко представлять особенности данной профессии и требования к личности в этой профессии, т. е. профессиограмму, и адекватно оценить собственный личностный и интеллектуальный потенциал.

Роль и значимость конкурсов профессионального мастерства в профессиональной навигации обучающихся обсуждали участники секции «Конкурсы профессионального мастерства как один из способов осуществления профессиональной навигации обучающихся разных возрастных групп, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ».

М. Ю. Малкин , заместитель директора ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи «Смена»

— Прежде чем перейти к непосредственному содержанию доклада, позвольте напомнить одну достаточно распространенную притчу Петра Мордковича:

«Маленькая пешка чудом перешла все шахматное поле. Приходилось уворачиваться от коней, стараться не попасть под ноги слона, прокрадываться между башен, обходить ферзя… Было трудно, но она справилась. Вот стоит она на последней клетке, пот со лба вытирает. И слышит она глас с неба:

– Примите поздравления! Теперь у вас есть возможность стать ферзем!

– Не хочу! — отвечает пешка.

– Ну что же, вы имеете право выбирать! Как насчет офицерского звания?

– Не-а, не хочу!

– Может быть, конем?

– Еще чего!

– А кем же тогда?

– Пешкой хочу быть!

– Но почему? — недоуменно спрашивает глас с неба.

– Не знаю… нравится мне.

– Так зачем же вы шли через все поле, терпели трудности, рисковали?

– Да захотелось себя проверить, смогу ли. СМОГЛА!»

Конкурсы профессионального мастерства, которые на сегодня бесспорно являются катализатором энергии и азарта, приводят в том числе и к профессиональному росту не только участников этих мероприятий, но и всей команды, которая становится сопричастна к его успеху.

В системе среднего профессионального образования Челябинской области на сегодняшний день сформирована достаточно понятная, открытая, затрагивающая все категории граждан система конкурсов профессионального мастерства. Одним из факторов, придающих значимость таким мероприятиям, являются кейсы нормативной и организационно-методической документации, которая в достаточном объеме сформирована и с каждым годом поступает в образовательные организации в актуализированном формате. Я разделил конкурсные мероприятия на три категории, хотя в процессе мы увидим, что они касаются не только студентов, педагогов и руководителей. Можно отметить и то, что все конкурсные мероприятия достаточно логично распределены во времени — в ноябре активно в бой вступают лучшие мастера производственного обучения, в декабре мы все окунаемся в чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и календарный год завершается конкурсом «Директор года». Вторая половина года у нас ознаменована олимпиа- дами и конкурсами профессионального мастерства, которые традиционного проходят в марте, и ближе к завершению учебного года мы радуемся успехам молодых специалистов в конкурсе «Профессиональный дебют». Учебный год завершается чемпионатом «Абилимпикс».

Я не буду говорить о результативности и достигнутых показателях ваших профессиональных образовательных организаций в обозначенных мероприятиях, а коснусь того, о чем мы часто забываем, принимая решение об участии в том или ином конкурсном мероприятии. Безусловно, конкурс — это формат мероприятия, который подразумевает выявление лучшего, но всегда ли стоит участвовать ради победы и заветных показателей в отчетах?! Когда мы думаем только о призовом месте, хотя, не буду спорить, это не есть плохо, возможно, мы лишаем возможности студента или педагога смочь то, что смогла сделать пешка в притче, которую я привел в начале.

А теперь подробнее о мероприятиях региональной системы конкурсов профессионального мастерства.

И первое из них — это региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей. Мероприятие традиционное для нашей системы образования и проводится уже на протяжении многих лет. За последние несколько лет произошли изменения в части содержания заданий олимпиад, но цель осталась практически неизменной: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессиональной подготовки студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников. Заметна динамика количественных показателей. Но хочется отметить, что на сегодняшний день не сформирована база данных о проведенных внутри-учрежденческих этапах олимпиад, хотя в регламенте проведения олимпиад обозначено, что внутриучрежденческий этап должен быть проведен по всем направлениям подготовки, осуществляемым в образовательной организации. Для проведения внутриучрежденческого этапа Челябинским институтом развития профессионального образования разработаны все инструментарии, кроме этого, практически у всех есть опыт участия в олимпиадах нового формата. Причинами отсутствия базы данных о внутри-учрежденческом этапе служат, прежде всего, отсутствие обратной связи от образовательных организаций, неправильная трактовка требований регламента, невозможность контроля данных мероприятий со стороны. Хотя 2018 год отмечен для нас значительным набором призовых мест на всероссийском уровне, а это значит, что мы объективно оцениваем региональный этап. И еще информация на «подумать»: встречаются случаи, когда в нескольких конкурсных мероприятиях на региональном этапе принимает участие один и тот же студент, далее следует всероссийский этап и от чего-то приходится отказываться. Поверьте, талантливых и одаренных ребят больше, чем мы думаем.

Возможности, которые открывает перед нами региональный этап олимпиад профессионального мастерства, не секретны. Но самое главное — не использовать студента как инструмент для достижения определенных показателей, а использовать его ресурсы и историю успеха во благо его самого и его окружающих.

Переходим к следующему мероприятию — это Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс — Южный Урал». Мы видим, что количество компетенций возрастает, уверен, что динамика продолжится и в будущие годы. Это особенное мероприятие для особой категории граждан. Но ни в коем случае нельзя забывать о их роли в обществе, о их безграничных способностях, и о том, что они тоже могут быть тем потенциалом, который будет влиять на развитие экономики региона.

Цель чемпионата — эффективная профессиональная ориентация и мотивация людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействующая их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. На сегодняшний день это самое масштабное мероприятие для людей с инвалидностью, которое открывает для них возможности обмена опытом, получения дополнительных компетенций, возможность работы с лучшими педагогами, повышения своего профессионального мастерства и трудоустройства.

Переходим к конкурсам профессионального мастерства для мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников), которые традиционно в нашем регионе проходят совместно с олимпиадами профессионального мастерства по постановлению Правительства Челябинской области. Практически неизменны 8 направлений, которые являются приоритетными для нашего региона. Подобные мероприятия для мастеров проводят единицы регионов. Отрадно, что количество участников из года в год растет, хотя требования к профессиональным навыкам и умениям тоже возрастают. В регламенте регионального этапа также обозначен обязательный локальный, внутриучрежденческий этап. Вопрос о качестве проведения данного этапа остается открытым. Два года назад было принято принципиальное решение о включении практического модуля по стандартам WorldSkills Russia, потому что мы уверены, что научить мастерству может только тот, кто сам настоящий мастер. Но тем не менее мы встречаемся с тем, что конкурсанты отказываются выполнять практическое задание.

Челябинским институтом профессионального образования за многие годы собрано достаточно материалов, притом лучших практик, касающихся заданий учебно-методического комплекса, но ежегодно мы видим одни и те же ошибки в выполнении и демонстрации предлагаемых заданий. А ведь это как раз те самые ресурсы, которые могут помочь мастеру на начальном этапе, а методической службе образовательной организации — в процессе корректировки конкурсной документации. Немаловажен и этап работы над ошибками, иначе мы не достигнем того эффекта приобретенного опыта и его трансляции в своей педагогической деятельности.

Схожи по формату и содержанию между собой конкурсы профессионального мастерства «Мастер года» и «Профессиональный дебют». Отличным является категория участников и, соответственно, цели. Для конкурса «Мастер года» первично поддержка и продвижение передового педагогического опыта, а для конкурса «Профессиональный дебют» — формирование активной профессиональной позиции у молодых педагогов. Количественные показатели говорят о том, что в конкурсных мероприятиях принимают участие представители не всех профессиональных образовательных организаций, хотя уверен, что потенциальные победители есть в каждом учреждении. Повторюсь, что иногда просто необходимо их поддержать и дать им возможность смочь!

Конкурсные мероприятия проходят уже более пяти лет, но то, что они несут в себе, — актуально ежегодно. Это как минимум возможность прокачивания хард- и софт-навыков, повышение самооценки и авторитета, обмен опытом, корректировка своей профессиональной деятельности, безусловно, позитивный имидж профессии мастера и педагога и карьерный рост, примеры которого не единичны в наших учреждениях.

По большому счету эти мероприятия не требуют от конкурсантов демонстрации сверхспособностей. Публичность изначально заложена в профессии мастера и педагога. Они делают это каждый день, необходимы правильная корректировка, интересная подача и личная мотивация.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — одно из самых обсуждаемых мероприятий, но при этом имеющее универсальные инструменты для повышения профессионализма и карьерного роста. Главной целью чемпионата являются отнюдь не медали, а профессиональная ориентация и внедрение в систему профессионального образования лучших национальных и международных практик. То, что мы к этому готовы, подтверждает устойчивая система организации чемпионата, рост количества компетенций, участников и экспертов. Но это только региональный этап. А проведя внутриуч-режденческий этап, который в скором будущем станет обязательным, мы дадим возможность значительно большему количеству проявить себя в профессиональной деятельности. А если к этому процессу мы с вами будем привлекать наших работодателей, то решим сразу несколько задач.

Это то мероприятие, которое способно объединить все ресурсы во благо развития системы профессионального образования, профессионального роста студентов и педагогов, которые выступают экспертами. На национальном уровне рост профессионального мастерства экспертов заложен в формате проведения чемпионата экспертов. Он проводится за один день до официального старта. Сегодня это зачастую теоретическая основа, проверка на знание регламентирующей и технической документации и решение задач, которые могут возникнуть в процессе оценки конкурсантов. С 2019 года участие в чемпионате экспертов обязательно и включает практический модуль. Считаем правильным предложить транслировать данный опыт и на уровне региона, чтобы, во-первых, у нас не возникало сомнения в профессиональной компетентности экспертов, а во-вторых, у нас была бы уверенность, что с каждым годом каждый из экспертов получит что-то новое.

Кроме этого, чемпионатное движение дает возможность повышения квалификации всем желающим через академию WorldSkills Russia — бесплатно по программе 5000 мастеров.

О примерах профессионального и карьерного роста в рамках движения «Молодые профес- сионалы» можно говорить долго и с удовольствием. Но прежде всего приятно то, что наши руководители находят ресурсы и мотивацию для призеров национальных и международных чемпионатов, чтобы они оставались в наших учреждениях и готовили новых чемпионов. К тому же эти истории успеха профессионального роста притягивают в учреждения представителей других регионов. Удивительно, но факт: учебное заведение Южно-Сахалинска, которое подготовило сварщика, завоевавшего медальон за профессионализм, обратилось именно в наш Озёрский технический колледж, который не первый год готовит призеров национальных первенств, с просьбой о возможной стажировке. Думаю, что в скором будущем такие примеры станут для нас обычным делом. А это прямое подтверждение качества подготовки специалистов в наших учреждениях.

И, наконец, одно из самых авторитетных мероприятий — конкурс «Директор года». Напомню задачи конкурса: выявление и распространение лучшего опыта руководителей, повышение эффективности деятельности и формирование позитивного имиджа.

Возможности каждого руководителя в данном мероприятии — это прежде всего проверка управленческих навыков, укрепление авторитета и даже открытие чего-то нового в себе. При этом могу с уверенностью сказать, руководитель, прошедший через процесс подготовки и выступления в данном конкурсе, как никто лучше понимает, что это такое. У него есть четкое понимание, что и когда необходимо сделать, а значит, он может мотивировать и свой коллектив на участие в конкурсах, о которых мы сегодня говорили.

В региональной системе конкурсов профессионального мастерства в категории для студентов и педагогических работников обозначены еще и иные конкурсы профессионального мастерства, которые тоже играют важную роль в повышении профессионального мастерства его участников.

Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на конкурсы профессионального мастерства наших партнеров и работодателей, которые проходят и на базе наших учреждений, и на базе предприятий. Вне зависимости от этого мы с вами можем быть активными участниками этого процесса, со всеми вытекающими последствиями. А приятным бонусом может служить тот факт, что наши современные студенты зачастую выглядят лучше профессионалов с производства. К таким мероприятиям можно отнести и проект «Славим человека труда», где на одной площадке соревнуются и студенты, и реальные представители производства.

Не стоит обходить вниманием и узконаправленные конкурсы профессионального мастерства, которые охватывают свою категорию граждан, но преследуют все те же цели и задачи.

Ну а чтобы приблизиться к поколению Z, существует интернет-пространство, где масса мероприятий, способствующих самообразованию для всех категорий граждан.

В системе среднего профессионального образования Челябинской области на опережение сформирован портфель тех мероприятий, о которых сказано в указе Президента. Грамотное использование всех имеющихся инструментов, в том числе и проектного управления в ваших учреждениях, безусловно, приведет к необходимому результату.

З. А. Шумкова , мастер производственного обучения ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

— «Только успех поддерживает интерес ученика к учению», — к такому выводу пришел Константин Дмитриевич Ушинский в своем педагогическом сочинении «Труд в его психическом и воспитательном значении». Совсем не ново, что главный смысл деятельности педагога — создать ситуацию успеха каждому обучающемуся в любой образовательной организации.

Работая с инвалидами и лицами с ОВЗ, особенно важно дать возможность проявить каждому свою индивидуальность, творчество, помочь избавиться от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться. Прежде всего, необходимо мотивировать его на положительное отношение к учению, желание действовать, преодолевать трудности, достигать намеченной цели.

Основная цель обучения особенных детей направлена на включение их в жизнь общества, на социальную и профессиональную адаптацию. Главная задача для меня, как для преподавателя, — создание оптимальной мотивационной среды для социализации слушателей через успешную деятельность в контексте реальных взаимоотношений.

Необходимое условие процесса обучения — создавать ситуацию успеха на уроке. Подбадривающие слова и мягкие интонации, корректность обращений, доброжелательность создают благоприятный психологический фон, помогающий слушателю справиться с поставленной перед ними задачей. «Вы пришли сюда учиться и чему-то научиться. Я готова вам помочь! Давайте работать».

Главный смысл деятельности педагога — создать каждому обучающемуся ситуацию успеха. Успех связан с чувством радости, эмоционального подъема, которые испытывает человек в процессе выполненной работы. Формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Основываясь на положительных эмоциях, ребенок и в следующий раз с удовольствием возьмется за работу.

На практике отработаны различные технологические операции создания успеха, которые чаще всего использую на своих занятиях, разработана своего рода модель успешности через применение определенных словесных формул из «Позитивного словаря».

-

1. Снятие страха помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих: «Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться». «Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили» и др.

-

2. Авансирование успешного результата позволяет педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что слушатель обязательно справится с поставленной задачей: «У вас обязательно получится», «Я даже не сомневаюсь в успешном результате» и др.

-

3. Скрытое инструктирование достигается путем намека или пожелания: «Возможно, лучше всего начать с…», «Выполняя работу, не забудьте о…»

-

4. Внесение мотива : «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…»

-

5. Персональная исключительность обозначает важность усилий конкретного слушателя в предстоящей деятельности: «Только ты и мог бы…», «Только тебе я и могу доверить…»

-

6. Для того чтобы увидеть результат деятельности, необходима мобилизация активности , или педагогическое внушение: «Нам уже не терпится начать работу…», «Так хочется поскорее увидеть…»

-

7. Каждая работа слушателей должна быть оценена, но бывает так, что в целом работа выполнена удовлетворительно, но какая-то часть работы — качественно, поэтому акцент делается на высокой оценке части работы : «Тебе особенно удалось это объяснение», «Больше всего мне

в твоей работе понравилось…», «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы».

На примере дисциплины «Технология художественной вышивки» хочется показать этапы подготовки обучающихся техникума к конкурсам профессионального мастерства. Данная дисциплина, которую автор статьи много лет вела факультативно, включена в учебный план по профессии «швея». Разработана и проходит апробацию авторская адаптивная программа по данной дисциплине с учетом особенностей здоровья лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата (неподвижность левой руки), сенсорных систем (глухонемая).

Основная деятельность обучающегося — учебная, поэтому моя цель как преподавателя: учитывая индивидуальные способности, научить каждого обучающегося, дать им теоретические знания и закрепить их на практических занятиях.

Для проведения практических занятий разработаны подробные инструкционные карты, которые обеспечивают самостоятельное изучение и выполнение задания. Кроме того, у обучающихся должны быть сформированы умения работать самостоятельно, поэтому на каждом занятии дается установка: сначала работаем вместе, чтобы потом вы смогли работать самостоятельно, а также помочь преодолевать страх.

Работая с данной категорией обучающихся, я стала задумываться, как донести до них тот уровень знаний, который предусмотрен программой.

Есть такая категория обучающихся, которые плохо или совсем не умеют читать, слабослышащие, им сложно выбрать основной материал из учебника и ответить на поставленные вопросы. Для работы с такой категорией я составила «Дидактические материалы для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине «Технология художественной вышивки». Основной целью данного пособия является создание условий для организации самостоятельной работы обучающихся по повторению и закреплению базовых знаний по дисциплине, по формированию навыков самоподготовки. Проанализировав результаты дифференцированного зачета, можно сделать вывод, что девочки стали увереннее в своих знаниях, так как материал дан в доступной форме.

Уровень усвоения материала у обучающихся разный, и чтобы у всех были положительные результаты при закреплении и повторении пройденного материала, мной разработан «Сборник разноуровневых заданий для текущего контроля». Задания обеспечивают поэтапную проверку знаний шаг за шагом, закрепление пройденного материала и ориентированы на подготовку к промежуточной аттестации. С помощью заданий можно проследить, насколько успешно усвоена программа, как каждый обучающийся продвигается к дифференцированному зачету.

Задания разработаны так, что один и тот же вопрос поставлен в разных вариациях, это заставляет обучающегося осознанно подходить к выбору как вопроса, так и ответа, и обеспечивает лучшее усвоение и запоминание темы. Каждый обучающийся выбирает задание одного из нескольких уровней, по своим знаниям, силам; это создает мотивационную среду, ситуацию успеха, что позволяет продвигаться от простого к сложному.

Задания распределены по блокам — А; Б; В.

В блок «А» включены простые вопросы, работая с данным заданием, слушатель получает оценку «3» (удовлетворительно).

В блок «Б» включены вопросы сложнее, которые требуют более качественной подготовки, обучающийся получает оценку «4» (хорошо).

В блок «В» включены более сложные вопросы, которые требуют глубокого знания дисциплины, обучающийся получает оценку «5» (отлично).

Обучающийся может дать самооценку своим ответам, заполняя карту самоконтроля знаний. Проверить результаты работы может с помощью ответов, помещенных в конце пособия.

Данные задания можно использовать как на разных этапах занятия, так и во внеурочное время при самостоятельной подготовке к дифференцированному зачету.

С первых занятий учимся выполнять на компьютерах рисунки и схемы. Создание рисунков в программе Paint развивает образное мышление: сильные девочки самостоятельно выполняют задание по оформлению рисунков, более слабым дается задание с применением готовых схем, по которым они должны продолжить или закончить рисунок.

Создание презентаций (основной целью составления презентации является создание условий для организации самостоятельной работы обучающихся при подготовке к итоговой аттестации) осуществляется с использованием программы PowerPoint. Обучающиеся работают как в этой программе, так и с интернет-ресурсами.

Мировое движение «Абилимпикс» является единственной системой конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, зародившейся в Японии и развивающейся в мире с 1972 года.

Наше учебное заведение присоединилось к этому движению в 2017 году по компетенции «Художественное вышивание» вначале на региональном, а затем и всероссийском уровне. Использование модели успешности, кропотливая дополнительная работа, наше сотрудничество, постоянное педагогическое сопровождение на разных этапах подготовки к конкурсам позволили вовлечь девочек в конкурсное движение «Абилимпикс» вначале на институциональном, затем на областном уровне.

Высшим достижением стало участие нашей обучающейся в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» для ребят с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в ноябре в Москве, где в номинации «Художественное вышивание» Вероника Е. заняла II место. На чемпионате участники должны были изучить схему, подобрать нити по цвету, вышить узор, используя различные техники. Эксперты оценивали не только владение техниками, чистоту исполнения, но и наличие собственного стиля. Вероника блестяще справилась с заданиями. Вышивки нашей обучающейся завораживает своей красотой не только однокурсников и преподавателей.

Путь к победе был долгим и упорным: необходимо было «разорвать» замкнутость девочки, помочь войти в социум, добиться уверенности в своих силах, так как Вероника родилась в одном из зауральских сел, воспитывалась в многодетной семье, рано потеряла мать, закончила Введенскую коррекционную школу VIII вида. Победа в конкурсе изменила характер девочки, она продолжает совершенствовать свое мастерство, а в свободное от учебы и этого увлечения время занимается спортом и участвует в акциях волонтерского отряда техникума.

Работа с особенными детьми требует реализации индивидуального подхода к каждому не на словах, а на деле. Таким помощником педагогу, который мотивирует обучающегося на положительное отношение к учению, желание действовать, преодолевать трудности, достигать намеченной цели, может стать «Позитивный словарь.

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, чего не могут. Если помочь человеку хоть один раз достичь положительного результата, то можно мотивировать его на будущую успешную деятельность.

— Проблема социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями является на сегодняшний день одним из наиболее актуальных и приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, поскольку сегодня примерно каждый десятый житель Земли относится к данной категории, при этом, как отмечается в специальных исследованиях, трое из них — дети.