Регионализация процесса физического воспитания в сельских школах Республики Саха (Якутия)

Автор: Пугачева Айталина Федоровна, Румянцева Эльвира Римовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты апробации авторской методики, которая была разработана с учетом региональных особенностей среды проживания, уровня физической подготовленности, уровня функционального состояния, личных потребностей и интересов учащихся сельских общеобразовательных школ Республики Саха (Якутии). В основу методики вошли национальные, самобытные виды спорта Республики Саха. Отражены анализ результатов экспресс-диагностики уровня здоровья школьников по Г.Л. Апанасенко, оценка показателей физического развития и морфофункционального состояния в процессе педагогического эксперимента, выявлен уровень физической подготовленности учащихся 10-11-х классов по тестовым упражнениям нормативов ВФСК ГТО V ступени до педагогического эксперимента и после него. Также осуществлено исследование, касающиеся мотивации и оптимизации способов привлечения детей к двигательной активности через внеучебные мероприятия.

Физическая подготовленность, функциональное состояние, физическое воспитание, урок физической культуры, климатогеографические условия, крайний север, региональные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/149142661

IDR: 149142661 | УДК: 372.879.6(571.56) | DOI: 10.24158/spp.2023.4.23

Текст научной статьи Регионализация процесса физического воспитания в сельских школах Республики Саха (Якутия)

1Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Чурапча, Республика Саха (Якутия), Россия, , 2,3Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма, Казань, Россия 3

1Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, ,

2,3Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 3

культурой и спортом (Гуляева, Сыроватская, 2018). Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне» имело своей целью стимулирование физической активности населения1.

Особое значение правительство придает становлению и развитию подрастающей молодежи.

С введением современного всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных школах в ряде регионов страны наблюдается несоответствие уровня физической подготовленности школьников к требованиям нормативов (Гуляева, Сыроватская, 2018). В стратегических документах, касающихся физической культуры и спорта, указаны задачи по модернизации физического воспитания в общеобразовательных школах. Они должны быть решены с учетом территориальных, климатогеографических, социально-экономических условий отдельного региона. Основной задачей современного педагога является создание необходимых условий в процессе преподавания, ориентированных на гармоничное развитие каждой личности, подготовку подрастающей молодежи к труду и другим направлениям жизнедеятельности (Бальсевич, 2002; Пугачева, Максименко, 2020).

Республика Саха (Якутия) известна уникальным экстремальным климатом. От этого зависит питание, санитарные условия, различные сферы жизнедеятельности, функциональное состояние организма и жизнеспособность и т. д. В связи с этим требуется модернизированный подход при составлении учебных программ по физической культуре, в частности, в сельских школах Крайнего Севера. Применение в практике воспитания якутских народных игр, состязаний и национальных видов спорта как метода и средств совершенствования физической подготовленности школьников является приоритетным направлением. Внедрение национальных компонентов в общеобразовательный процесс значительно повысило бы физическую подготовленность учащегося и способствовало бы становлению всесторонне развитой личности (Абрамова, 2016; Васильева, Конкиева, 2015).

Целью исследования является предложение апробированной методики по совершенствованию уровня физической подготовленности учащихся сельских школ Республики Саха (Якутия). Методика была разработана с учетом региональных особенностей среды проживания, уровня физической подготовленности, уровня функционального состояния и личных потребностей и интересов учащихся сельских школ. В основу методики вошли национальные, самобытные виды спорта Якутии. Сама методика состоит из двух разделов, где основной раздел содержит вариативную часть программы, а раздел, посвященный способам привлечения детей к двигательной активности, подразумевает обращение к внеучебным мероприятиям.

Апробация методики проходила в сельских образовательных школах Республики Саха (Якутия) в течение 2 лет. По итогам анализа ее внедрения получены результаты по функциональному состоянию, физическому развитию и вопросам мотивационного отношения учащихся.

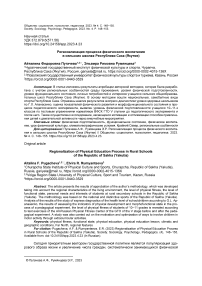

При исследовании уровня здоровья по методике экспресс-диагностики Г.Л. Апанасенко (Апанасенко, Попова, 2000) у испытуемых экспериментальной и контрольной групп (девушек и юношей) были выявлены результаты, представленные на рис. 1–2.

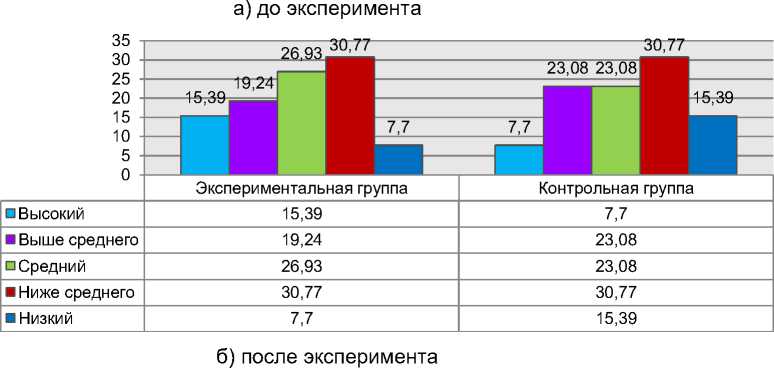

В конце эксперимента у членов экспериментальной группы (как у девушек, так и у юношей) обнаружены положительные изменения, выраженные в приросте значений, что доказало эффективность методики.

Если в начале эксперимента уровень здоровья половины девушек из экспериментальной группы был ниже среднего (53,86 %), то после эксперимента доля уменьшилась до 37,84 %. В контрольной группе у 53,85 % девушек показатель здоровья находился на уровне ниже среднего до эксперимента, после него их доля сократилась до 46,16 %.

Подобные результаты прослеживаются также у юношей. До начала исследования у 40,00 % представителей экспериментальной группы и 43,33 % – контрольной уровень здоровья был ниже среднего. После проведения эксперимента показатели здоровья оценивались как ниже среднего у 16,67 % юношей из экспериментальной группы и у 33,34 % – из контрольной.

Уровень здоровья респондентов-девушек в начале эксперимента был высоким у 7,70 % в каждой группе. После его проведения на этот уровень здоровья вышли 15,39 % учащихся экспериментальной группы, в контрольной группе девушек значительных изменений не было выявлено. До эксперимента отвечали требованиям высокого уровня 16,67 % опрошенных юношей экспериментальной группы и 20,00 % – контрольной. В конце исследования у 26,67 % юношей экспериментальной группы уровень здоровья оценивался как высокий. У членов контрольной группы значительных изменений не обнаружено.

Несмотря на то что у испытуемых контрольной группы также выявлен прогресс показателей, разница между группами имела значительные достоверные изменения (р > 0,05).

Рисунок 1 - Результаты экспресс-диагностики по Г.Л. Апанасенко (девушки)

Рисунок 2 - Результаты экспресс-диагностики по Г.Л. Апанасенко (юноши)

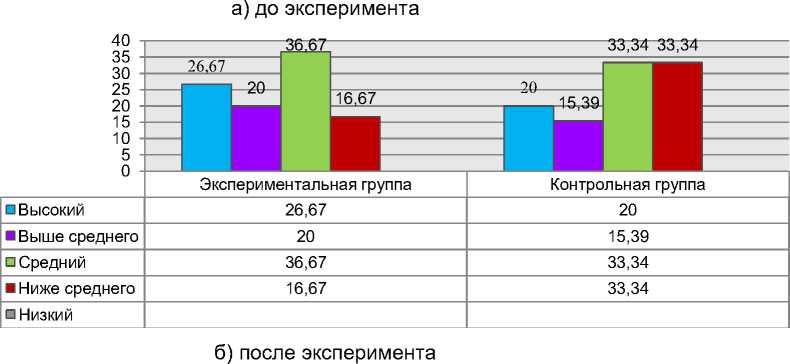

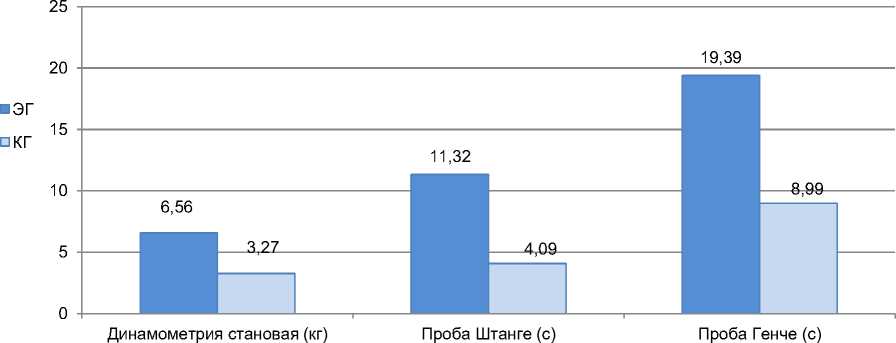

С помощью экспериментальной методики нами также реализовано исследование уровня физического развития и морфофункционального состояния испытуемых. До проведения педагогического эксперимента и после него у учащихся измеряли ростовесовые показатели, артериальное давление (систолическое и диастолическое), показатели становой динамометрии, окружность грудной клетки; проводили тесты по пробам Штанге и Генче. В результате измерений выявлена положительная динамика ряда параметров у испытуемых обоих полов всех групп (рис. 3).

а) девушки, %

б) юноши, %

Рисунок 3 – Прирост показателей физического развития и морфофункционального состояния испытуемых, %

В результате наблюдалась положительная динамика становой динамометрии, проб Штанге и Генче. У девушек и юношей из экспериментальной группы выявлен явный прирост относительно контрольных значений. Прибавка величины становой динамометрии у девушек из экспериментальной группы составила 13,08 %, у юношей – 6,56 %. В контрольной группе прирост составил 5,02 % у девушек и 3,27 % у юношей. В пробах Штанге увеличение у девушек из экспериментальной группы составило 14,01 %, из контрольной – 6,10 %. У юношей из экспериментальной группы прибавка по этому показателю равна 11,32 %, из контрольной – 4,09 %. В тесте Генче у девушек из экспериментальной группы зафиксировано повышение значения на 16,20 %, у юношей – 19,39 %. У представителей контрольной группы – 7,84 и 8,99 % соответственно.

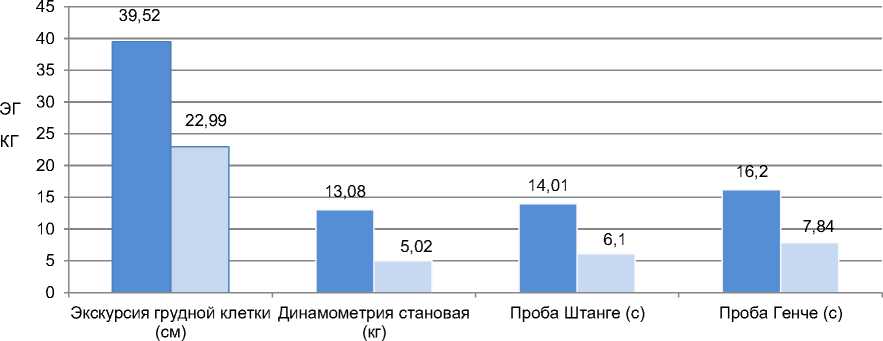

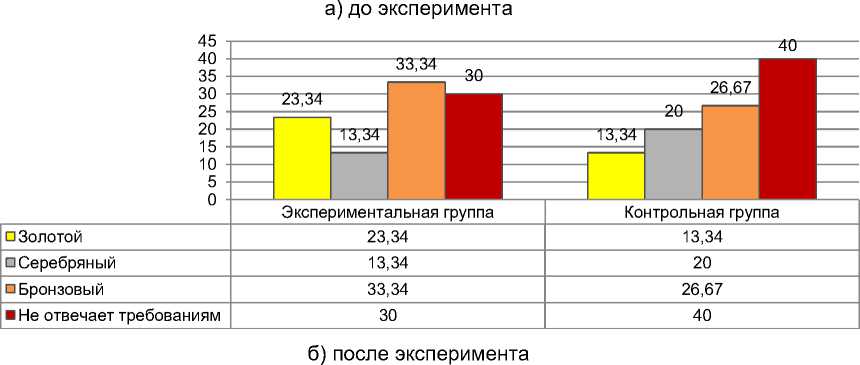

Для выявления эффективности влияния реализации экспериментальной методики на уровень физической подготовленности учащихся применены тесты всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» V ступени. На рис. 4–5 представлены итоговые результаты выполнения нормативов (тестов) ВФСК ГТО испытуемыми обоих полов.

Рисунок 4 – Результаты сдачи нормативов (тестов) ВФСК ГТО V ступени (девушки)

Рисунок 5 – Результаты сдачи нормативов (тестов) ВФСК ГТО V ступени (юноши)

У девушек по итогам проведения эксперимента выявлена положительная динамика по всем тестовым упражнениям. По сравнению с контролем прирост показателей в экспериментальной группе имел значительные достоверные различия (р > 0,05). Если в контрольной группе в конце педагогического эксперимента количество девушек, которые не смогли сдать нормативы, снизилось на 7,70 %, то в экспериментальной группе доля снижения составила 30,77 %. Такие же изменения прослеживаются в итоговых результатах сдачи нормативов ВФСК ГТО у юношей. В конце эксперимента в контрольной группе доля сдавших на знаки отличия воз-росла на 7,70 %, в экспериментальной – на 30,77 %, что доказано достоверным различием между группами (р > 0,05).

Таким образом, по итогам анализа можно сделать вывод, что реализация основного раздела методики демонстрирует положительное влияние на показатели функционального состояния и уровень физической подготовленности учащихся. Прослеживается положительная динамика результатов экспресс-оценки уровня здоровья респондентов по Г.Л. Апанасенко, их физического развития и морфофункционального состояния, также возросла степень физической подготовленности учащихся, судя по результатам сдачи нормативов (тестов) ВФСК ГТО.

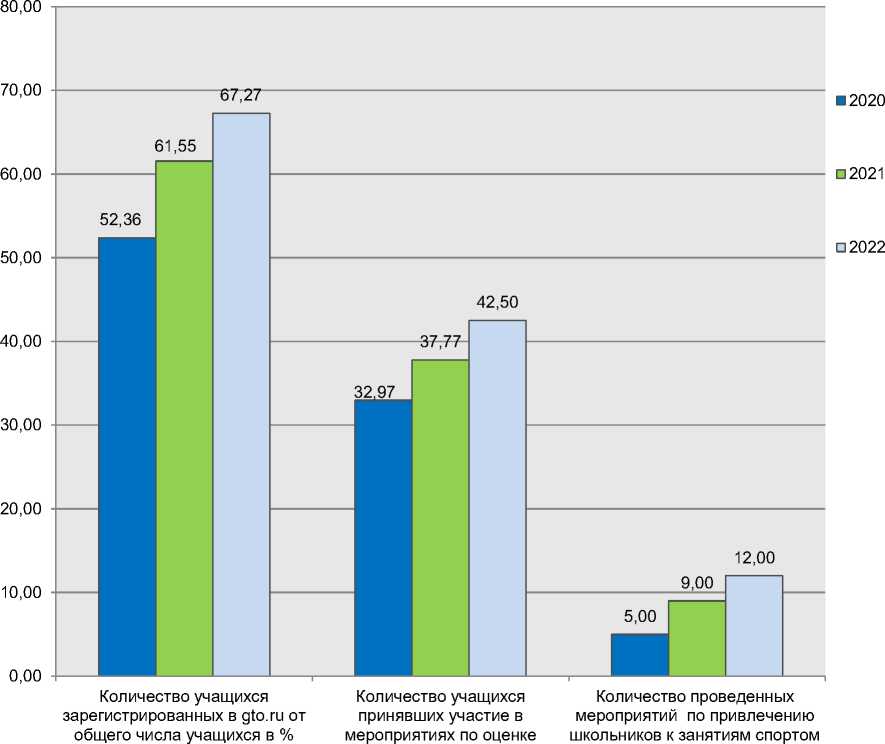

В соответствии со вторым разделом авторской методики в учебно-воспитательный план была внедрена программа мероприятий. По итогам их проведения выявлены результаты, которые отображены на рис. 6. В частности, установлена положительная динамика регистрации школьников на официальном сайте ВФСК ГТО – , такая же динамика зафиксирована и в сведениях об участии в мероприятиях по сдаче нормативов ГТО. Значительно увеличилось количество мероприятий по привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом и сдаче норм комплекса ГТО.

выполнения нормативов и сдаче норм комплекса ГТО в комплекса ГТО от общего числа учебном году учащихся в %

Рисунок 6 – Анализ реализации ВФСК ГТО в образовательных организациях

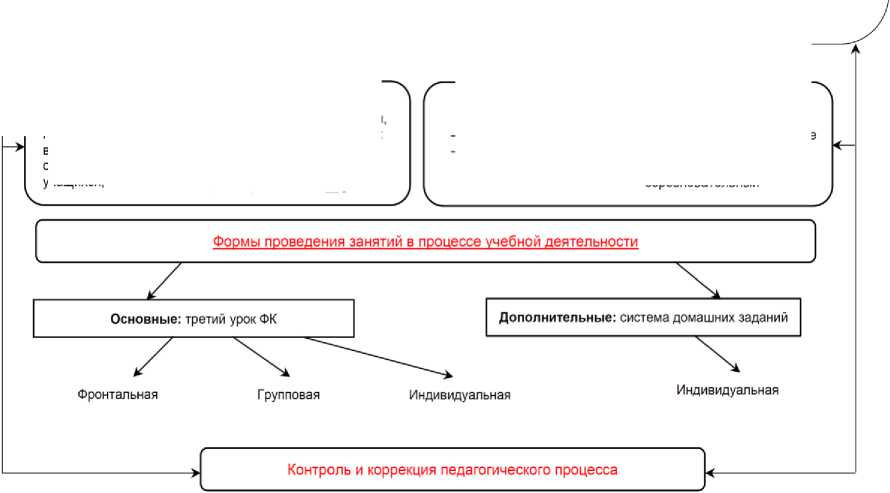

Схематично описанная методика представлена на рис. 7.

ЦЕЛЬ: совершенствование физической подготовленности учащихся сельских школ Якутии на основе национальных видов спорта и подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО

общие:

-

• формирование осознанного стремления учащихся к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом;

-

• создание для учащихся сельских школ Крайнего Севера условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня их двигательной активности и физической подготовленности;

-

• реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-

• популяризация и развитие народных игр, национальных видов спорта народов Якутии;

-

♦ духовно-нравственное развитие и воспитание обучаемых: обеспечение условий для становления и разностороннего развития личности

ЗАДАЧИ

специальные:

-

• совершенствование физической подготовленности учащихся сельских школ Крайнего Севера;

-

* подготовка к успешной сдаче нормативов (тестов) ВФСК ГТО учащихся V ступени;

-

• формирование мотивационно-ценностного отношения учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО

Рисунок 7 – Методика совершенствования физической подготовленности учащихся сельских школ Республики Саха (Якутия)

СРЕДСТВА

- использование оптимальных самобытных упражнений, народных игр, состязаний и компонентов национальных видов спорта Республики Саха (Якутия) для совершенствования физической подготовленности учащихся;

МЕТОДЫ общепедагогические специфические

-

- словесные; - строго регламентированные

-

- наглядные упражнения;

-

- игровой;

-

- соревновательный

Таким образом, в результате проведенных нами исследований доказана эффективность предлагаемой методики совершенствования физической подготовленности школьников, проживающих в сельской местности Республики Саха (Якутии). Полученные результаты могут послужить доказательной основой для принятия оперативных мер по углублению содержательной стороны процесса физического воспитания в образовательных организациях. При составлении программы вариативной части урока физической культуры необходимо учитывать региональные особенности среды проживания, уровень физической подготовленности, функционального состояния, личные потребности и интересы учащихся.

Рекомендуется применение авторской методики в учебной программе урока физической культуры в старших классах сельских общеобразовательных школ в районах Крайнего Севера.

Список литературы Регионализация процесса физического воспитания в сельских школах Республики Саха (Якутия)

- Абрамова В.Р. Физическое развитие школьников 7-17 лет в условиях Крайнего Севера // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Г.Л. Драндрова, А.И. Пьянзина. Чебоксары, 2016. С. 493-496.

- Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Ростов н/Д., 2000. 243 с.

- Бальсевич В.К. Основные положения концепции интенсивного инновационного преобразования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России // Теория и практика физической культуры. 2002. № 3. С. 3-5.

- Васильева А., Конкиева Н.А. Адаптация человека к условиям Крайнего Севера // Студенческий научный форум. Саратов, 2015. С. 45-49.

- Гуляева С.С., Сыроватская А.Ф. Результаты внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Республике Саха (Якутия) // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2018. № 2. С. 81-88.

- Пугачева А.Ф., Максименко И.Г. Регионализация спортивного комплекса ГТО // Университетский спорт: здоровье и процветание нации: материалы X Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых / под ред. Н.В. Колмогоровой и др. Омск, 2020. С. 258-263.