Роль инновационных средств визуализации в создании скульптурного образа студентами творческих вузов

Автор: Портнова И.В., Казеннова Н.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья исследует проблемы и возможности интерпретации студенческих работ в контексте современных технологий, в частности, в перспективе широкого использования 3Dмоделирования как инструмента, который позволит глубже понять и оценить предмет благодаря различным ракурсам и визуальным эффектам. Для построения трехмерных объектов предполагается использование специальных программ, которые будут способствовать не только развитию пространственного мышления студентов, но и раскрытию их творческих способностей. Рассматриваются преимущества скульптурного моделирования, а также его влияние на качество учебного процесса. Целью статьи является определение значимости новых визуальных средств в дополнительном изучении предмета. Прогрессирующие технологии компьютерного моделирования, все более набирающие оборот в наше время и в сфере творчества, подчеркивают актуальность данной темы и требуют дальнейшего анализа их результативности.

Скульптура, образ, объект, пространство, объем, коммуникация, визуальные средства, образование, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/149148006

IDR: 149148006 | УДК: 372.87:73.04 | DOI: 10.24158/spp.2025.5.13

Текст научной статьи Роль инновационных средств визуализации в создании скульптурного образа студентами творческих вузов

1,2Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия ,

,

1,2P.Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia , ,

к обучению и оценки качества образования. Современное компьютерное моделирование способно представлять объект в виртуальном пространстве, делать его в высокой степени иллюзорно осязаемым. Ученые склонны считать, что мы стоим на пороге широкого внедрения технологических новаций, в том числе и в образовательный процесс (Information Technology and Constructivism in Higher Education: Progressive Learning Frameworks: Progressive Learning Frameworks …, 2009). Эта тенденция, по мнению исследователей, вскоре станет всеобщей (Vincenti, Braman, 2010), а повсеместное внедрение новейших методик найдет отражение в высшей школе (Panconesi, Guida, 2017).

Вопрос пространственного воображения всегда был актуален, особенно для представителей творческой профессии. В этой связи поэтапная визуализация объекта на мониторе компьютера и с соответствующим оборудованием становится процессом, значимым для специалистов. П.C. Франкс, Л.А. Белл, Р.Б. Труеман пишут, что сейчас имеют спрос виртуальные приложения, которые применимы даже в начальной школе (Franks et al., 2016). Использование большого количества платформ, таких как Second Life, Open Sim, Unity3D, Curio, позволяет сделать учебный процесс во многом нагляднее и яснее. Музеи, библиотеки, архивы уже давно оборудованы соответствующим «инвентарем» и предоставляют своим читателям широкий спектр возможностей погружения в предмет изучения. Последние достижения в области новых технологий стали доступными в сфере образования всех уровней – начальной, средней, высшей школы, аспирантуры, они востребованы во многих областях профессионального обучения, могут применяться в ходе изучения различных предметов (Franks et al., 2016).

В.Н. Кардапольцева, Л.Ю. Салмин считают, что цифровые технологии особенно важны в сфере визуального дизайна, в котором много изменений форм (Кардапольцева, Салмин, 2018).

Если всевозможные программы компьютерного моделирования прочно войдут в обиход, как полагает Б. Монгон, то предметные формы будут легко моделироваться на экране компьютера и станут вторым аналогом натуры, в значительной степени приближенным к реальной жизни (Mongeon, 2015).

Действительно, высокая степень технической визуализации в современном мире позволяет раскрывать новые неосвоенные его грани, наблюдать за объектами, проникать внутрь их структуры. Здесь отметим, что важное свойство иммерсивного обучения – это та среда, в которой ученики, студенты полностью погружаются в атмосферу присутствия без каких-либо отвлекающих факторов.

В данной связи все же неоднозначным представляется вопрос, касающийся особенностей скульптурного образа. О природе данного вида изобразительного искусства хорошо сказал Б.Р. Виппер: «У произведения скульптуры – прямая, осязательная сила убеждения… Зритель как бы внутренне повторяет динамические функции статуи, всем своим моторным аппаратом переживает положения и движения изображенной фигуры – только тогда камень и бронза из мертвой материи превращаются в живой образ» (Виппер, 1985: 77, 79). На долю скульптуры приходится большая степень концентрации: «Статуя должна обладать особым возбуждающим, значительным плодотворным моментом пластической энергии, какой в действительности никогда не реализуется с такой абсолютной интенсивностью» (Виппер, 1985: 108).

Согласимся с мнением исследователя, который писал, что «скульптура не столько изображает тела, сколько их лепит, создает заново, а зритель не просто “видит” произведение скульптуры, но и повторяет, переживает в себе всю сложную работу моторной энергии, уже раз пережитую творцом статуи» (Виппер, 1985: 108). Очень точное выражение. Во все эпохи скульптура демонстрировала свои качества непременно в трехмерной, осязаемой форме. Только так можно постичь законы развития и строения объектов (Башкатов, 2010). На наших глазах оживают древние греческие мраморы в иллюзии их идеальных человеческих тел, поражает титаническая, анатомическая мощь фигур у Б. Микеланджело, барочная экспрессия Л. Бернини, трепетная осязаемость произведений О. Родена.

Ощутимая, реальная пластика принимает различные видоизменения. Возникает вопрос: что с ней будет происходить в виртуальных сферах, сможет ли она сохранить свою природную образность, уже не говоря о тех или иных искажениях, которые могут возникнуть? Как избежать ненужных трансформаций при переносе из одной сферы в другую, из реальной в виртуальную? С формой определиться проще, содержательная же часть образа потребует серьезного анализа. В любом случае она не должна нивелироваться, быть неясной, расплывчатой. Проблема требует решения.

С прежней академической системой и способами обучения было все понятно; безусловно, она имела свои плюсы. Сама система была построена так, что на каждом этапе обучения определялся комплекс последовательных шагов, необходимых для освоения тем. Например, важной была зрительная организация предмета, которая позволяла выявить его конструктивную сущность, а изучение способов изображения применительно к скульптуре способствовало приобретению необходимых навыков и техники исполнения1. Академический подход подразумевал непременное владение графическими приемами и материалами. Наброски, зарисовки, этюды, эскизы – привычное дело в руках обучающегося мастера, опирающегося на натуру как обязательный метод в изучении предмета. По мысли Н.Н. Ростовцева, научный подход в художественном образовании являет собой исключительный и безошибочный акт познания. Таковой является академическая школа2.

Аналогичным образом обстояло дело со скульптурной моделью. Пластическая форма выстраивалась поэтапно, в завершенном варианте она приобретала необходимую ясность и четкость. Уже на стадии этюда, когда уточнялся замысел, можно было спрогнозировать этапы последующей работы. Если скульптура отливалась в бронзе, то все ступени отливки были известны заранее (Gabel, 2008); если она создавалась в дереве или камне, то технологический принцип обработки этих материалов также был определен (Padovano, 1981). Ученые уделяют достаточное внимание технологическим вопросам в процессе создания скульптурного образа (Norbury, 2012; Carradori, 2002).

Когда рука художника напрямую взаимодействует с его мышлением, реализуется творческий процесс, не всегда поддающийся анализу, происходит рождение непосредственного материализованного образа. Есть вероятность, что в виртуальной сфере пластический мотив будет смотреться уже по-другому. Задача исследователей, художников состоит в том, чтобы с минимальными потерями сохранить образ и добиться реалистической визуализации с передачей всех его структурных качеств.

В условиях современного мира, где креативность и инновации становятся ключевыми факторами успеха в различных сферах деятельности, обучение основам скульптурной композиции и моделирования приобретает особую актуальность.

Практическая значимость настоящей работы определяется широким контекстом развивающихся компьютерных информационных технологий, в среде которых пластическое искусство переживает трансформации, отражающие как новые творческие возможности, так и изменения в восприятии произведений. Цифровые инструменты открывают перед художниками широкие горизонты, позволяя экспериментировать с формами и стилями, объединяя традиционные и современные подходы.

В условиях стремительного развития технологий и появления новых медиаформатов, традиционные методы обучения сталкиваются с необходимостью адаптации к современным требованиям. В этом контексте историко-аналитический метод представляет собой важный инструмент, позволяющий анализировать качество учебного процесса, который помогает не только выявить общее и различное в анализируемых пластических моделях, но и спрогнозировать развитие навыков критического мышления у студентов.

Скульптурная классика как универсальный образец творческого мышления . Универсальным образцом творческого мышления, прежде всего, выступает скульптурная классика. Именно она позволяет видеть образ в идеале. Разъясним интерес ученых к выдающимся произведениям искусства, служащим непревзойденными примерами для нынешнего поколения мастеров. На фоне новых способов визуального взаимодействия медиапластический образ воспринимается уже иначе. Он подвержен переменам, подобно искусству, культуре и образованию в целом (Hassan et al., 2015). Например, мы удивляемся, насколько камень под руками творцов становится дематериализованным и насколько совершенным было знание человеческого тела у древних греков. Каким бы образом древние скульпторы не драпировали свои фигуры, все равно они будут просвечивать в своей неизменной, правильной анатомии (рис. 1).

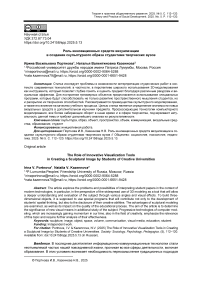

Эпоха средневековья продемонстрировала совсем другой строй скульптурной формы, строго подчиненной архитектурной романской или готической конструкции, в единстве вертикальных очертаний устремленных к Богу. Возврат к античной пластике и гегемонии человеческого антропоморфного начала в совершенстве и силе образов окрасил собою всю эпоху Возрождения. Но и она не осталась неизменной. Наступает стилевая эпоха барокко, которая следом сменяется классицизмом. Барочный завиток в энергии тактильной, словно до краев наполненной скульптурной массы на храмовых и дворцовых фасадах, в станковой скульптуре уступил место плавным ритмам, строгим, выверенным в пропорциях классицистическим построениям в произведениях последующей эпохи. Так, пластическая эмоциональность динамической скульптуры Л. Бернини «успокоилась» статикой античного образа у Б. Орловского, трактованного в том же мраморе, но отражающем созерцательность и спокойствие персонажей (рис. 2, 3).

Рисунок 1 – Ника, развязывающая сандалию Мрамор Музей Акрополя, Афины Храм Ники Аптерос (Бескрылой победы)

Figure 1 – Nika Untying Her Sandal Marble Acropolis Museum, Athens Temple of Nika Aptheros (Wingless Victory)

Рисунок 2 – Л. Бернини. Похищение Прозерпины. 1621–1622. Мрамор, Галерея Боргезе,

Рим, Италия

Figure 2 – L. Bernini. Abduction of Proserpina. 1621–1622. Marble, Galleria Borghese, Rome, Italy

Рисунок 3 – Б. Орловский. Сатир и вакханка.

1837. Мрамор. Государственный

Русский музей (ГРМ)

Figure 3 – B. Orlovsky. Satyr and Bacchante. 1837. Marble. State Russian Museum (GRM)

М.Д. Крупнова в качестве образцовой выделяет русскую скульптуру XIX в., которая продемонстрировала мастерство высокопрофессиональных скульпторов, внесших важный творческий вклад в развитие отечественного ваяния (Крупнова, 2018: 126–130).

Обращение к скульптурным памятникам классических эпох будет весьма показательным в этом отношении. На живых примерах истории можно проследить целостную систему художественных интерпретаций. Справедливо утверждение З.А. Хапчаевой, которая полагает, что, посещение музеев, изучение известных мастеров прошлого сформирует целостность восприятия, способствует формированию у будущих творцов собственного индивидуального и оригинального стиля (Хапчаева, 2013: 471–475).

В целом, обращение к классическим образцам прошлого, изучение его наследия позволяют определить те или иные композиционные художественные закономерности пластики, постичь идейно-художественный смысл произведений, что в свою очередь способствует формированию художественного вкуса у студентов, развитию у них умения воспринимать органическую структуру образа в ее гармонии, которая в классические эпохи была ярко выражена. В условиях растущей значимости компьютерных информационных технологий подлинный пластический образ предстает наиболее ценным, как прямое выражение авторского замысла, стиля, эпохи. Можно предполагать, что постановка вопроса о его значимости приведет к новым рассуждениям и выводам в широком кругу интеллектуалов: педагогов, культурологов, социологов, искусствоведов. В данной области необходимы серьезные методические разработки для всех ступеней образования. При этом важность скульптуры как ключевой образовательной дисциплины не ограничивается только учебными задачами. Значимость пластического образа оценивается в контексте создания комплекса инновационных образовательных программ. В сфере современных визуальных коммуникаций она уникальна. Скульптура, которая в произведениях мастеров предстает во многом традиционным и одновременно новаторским искусством, расширит горизонты пространственного мышления будущих архитекторов, художников, скульпторов, дизайнеров. Знания послужат той базой, на которой сформируется их творческая самостоятельность, способность к наблюдению, моделированию предметного мира.

Единство архитектурного и скульптурного образов . Природные особенности скульптуры и ее изобразительный язык проявляются во всем: в видовых, жанровых и стилевых свойствах, в характере изобразительных средств и методах работы мастеров, начиная от замысла и заканчивая последними этапами творчества. Акцентирование природных свойств скульптуры является важным, поскольку данный вид искусства имеет общность с архитектурой. Скульптура близка к ней по принципам объемности, по пластичности, способам оценки пространства. Как известно, живопись и графика создают иллюзорное пространство, в архитектуре и в скульптуре оно реально необходимое. Архитектурный и скульптурный образы трехмерны; архитектура требует большого пространства и времени, чтобы оценить его. В совместной работе архитектора и скульптора главенство принадлежит первому, второй, выполняя заказ, думает о том, как пластический образ впишется в отведенное пространство и в каком художественно-стилевом варианте он будет реализован. Архитектор также должен понимать, что хочет скульптор, проникаться его идеями, а скульптор, реализуя творческий замысел, лишь располагает отведенным ему пространством. Вот это и есть взаимодействие, содружество, единая, целостная большая идея, которая будет звучать и которая будет понятна зрителям.

Синтез искусств в историческом масштабе – значимое явление. Каждая эпоха демонстрировала интересные явления взаимодействия архитектуры и скульптуры, архитектуры и живописи, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Современная архитектура минимализма освобождается от каких-либо изобразительных дополнений. Однако творец должен осмысленно подходить к каждому объекту и учитывать выразительность синтетических искусств. Участвующие в архитектурной композиции те или иные виды искусства делают образ целостным и выразительным. Сейчас время новых технологий, новых материалов, новых пространственных мышлений. Пластический образ в синтезе с архитектурой – дополнительная задача моделирования в виртуальном пространстве. Кроме того, пластический образ оказывает непосредственное и яркое воздействие на эмоциональную сферу зрителя. Как будет реализована эта сфера в виртуальном мире – предстоит еще раскрыть.

Пространство и предметный мир в моделировании пластической модели . Важный характерный признак пластического образа – его связь с пространством и предметным миром. Поскольку развитие объемно-пространственного мышления выступает весьма сложным делом, понимание данной связи будет способствовать формированию художественного образа. (Лемесов, 2011: 97–101).

В различных видах изобразительных искусств эти средства выразительности используются для создания эмоционально насыщенных и эстетически привлекательных произведений, которые способны затронуть чувства зрителя и изменить его восприятие. Е.М. Павловская говорила о достижении иллюзии предметного восприятия в искусстве1.

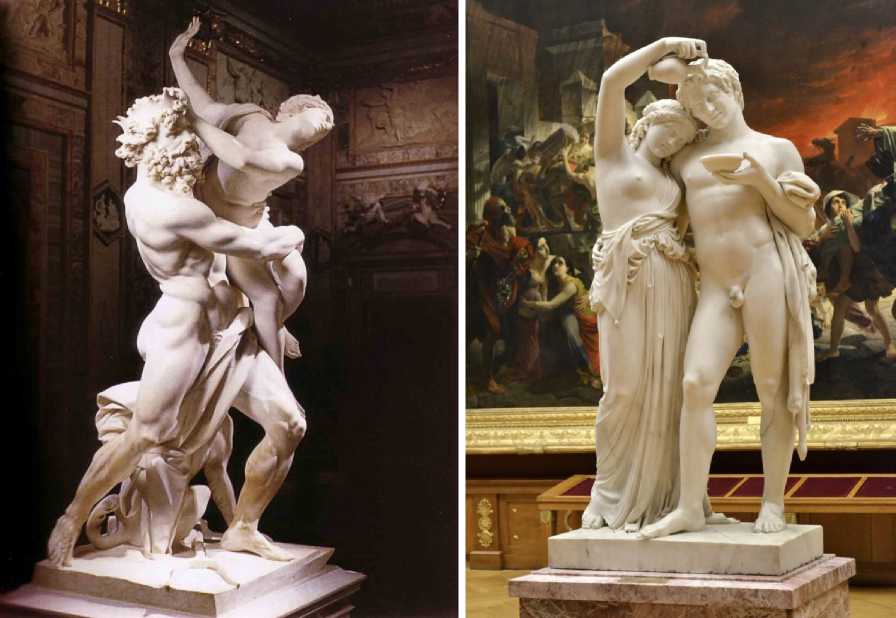

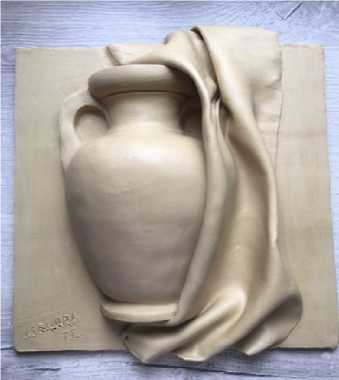

Познавая мир и себя, человек пытался одухотворить и одновременно материально изобразить предметы и явления природы. Начиная с древних пещер Альтамира и вплоть до наших дней художник стремился к отображению реальности всевозможными средствами, к передаче натурального облика мотива или предмета. Поскольку скульптура представляет осязаемый образ, ее сложнее показывать в разных измерениях виртуального мира в разнообразных инсталляционных и медиапространствах. Когда студент стремится сделать свою работу выразительной, моделируя объем, массу, силуэт и работая над ней в виртуальном пространстве, он должен помнить о конечном результате, о том, как она будет выглядеть в действительности и в искусственно созданном пространстве. Скульптурные работы студентов и получившие распространение 3D-модели как образцы искусства наглядно демонстрируют это (рис. 4–9).

Рисунок 4 – Модель античной вазы с драпировкой в горельефе. Пластилин

Figure 4 – Model of an Antique Vase with Drapery in High Relief. Plasticine

Рисунок 5 – 3D-модель античной вазы2

Figure 5 – 3D Model of an Antique Vase

Рисунок 7 – 3D-модель дорической колонны3

Figure 7 – 3D Model of a Doric Column

Рисунок 6 – Модель дорической капители в горельефе. Пластилин

Figure 6 – Model of Doric Capitals in High Relief. Plasticine

Рисунок 8 – Модель храма в объеме. Пластилин

Figure 8 – Model of a Temple in Volume. Plasticine

Рисунок 9 – 3D-модель храма1

Figure 9 – 3D Model of the Temple

Н.И. Полякова придавала пространству большое значение. Она считала, что если оно не будет реализовано в полной мере, ощущения округлости, трехмерности скульптуры и пластика форм потеряют в своей пластической материальности (Полякова, 1982). Назовем пространство образно-преобразующим, которое активно формируется под воздействием архитектурной и скульптурной формы и в свою очередь оказывает влияние на скульптуру (Portnova, Portnova, 2019). Именно оно дает возможность ощутить характерные свойства объемов и рельефов, а также понять структуру используемых материалов. 3D-модели создают иллюзию пространства и формы, но не отображают сами предметы. Кроме того, непосредственный процесс работы с разными материалами ориентирован на постижение их реальных свойств. В момент визуализации образа с помощью используемого программного обеспечения важно сосредоточиться на самом изображаемом объекте и попытаться увидеть все его структурные части (Портнова, Туркина, 2017). Чем более приближенным к действительности окажется восприятие объемной формы в виртуальном пространстве, тем меньше риск нивелирования всех ценных свойств скульптурного образа, формируемого в реальном пространстве.

Заключение . Таким образом, овладевая пластическими средствами выражения, раскрывая выразительные возможности объемной формы, соизмеряясь с опытом великих мастеров прошлого, формируя художественный вкус, студенты смогут ориентироваться в сложном процессе глобальных современных информационных систем. На фоне разнообразной видеоинформации, создаваемой возможностями современного компьютера, когда техника становится имитацией самой реальности, пластический образ в своем рукотворном виде оказывается еще более ценным.

Отметим, что приобретение в учебных аудиториях-мастерских технических навыков основ скульптуры и в дальнейшем перенос их в цифровой формат виртуального пространства – весьма ответственное дело, предполагающее последовательные шаги в этом направлении, прежде всего связанные с изучением самого технологического процесса визуализации. Для этого потребуется еще многое познать, начиная с особенностей восприятия человеком виртуального пространства и заканчивая тонкими техническими моментами по созданию структуры моделируемого образа.