Роль интерактивного обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вуза

Автор: Прахт Татьяна Сергеевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 8, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены теоретические и эмпирические результаты исследования психологических факторов формирования профессиональной компетентности студентов в условиях интерактивных форм обучения. Показана высокая степень актуальности проведенного исследования для успешной и своевременной реализации основных целей реорганизованной системы образования и подготовки кадров в профессиональном плане. Рассматривается вопрос оптимизации учебного процесса при интерактивной подаче материала. Приводится перечень видов интерактивного обучения, обозначено влияние их на формирование учебно и профессионально важных качеств студентов. Раскрыто содержание категории «профессиональная компетентность» как многокомпонентного явления. Доказывается, что формирование профессиональных компетенций посредством интерактивного обучения является мощным инструментом оптимизации модернизированного образовательного процесса в вузе, успешного профессионального становления личности.

Профессиональная компетентность, интерактивное обучение, образовательные технологии, образовательная система, профессиональное самоопределение, профессиональное развитие личности, психологические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14940223

IDR: 14940223 | УДК: 371.134:37.062 | DOI: 10.24158/spp.2017.8.15

Текст научной статьи Роль интерактивного обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вуза

Социально-экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в российском обществе, необходимость возрождения промышленности и развития технологий требуют обновления подходов при подготовке специалистов в высших учебных заведениях. Современный профессионал должен обладать высоким потенциалом к коммуникации, уметь принимать решения в быстро меняющейся обстановке, быть способным продуктивно работать в коллективе, влиять на коллег при отстаивании своей точки зрения.

Происходящие преобразования в России предъявляют высочайшие требования к профессиональной компетентности выпускников вузов, вне зависимости от того, где они учатся и в какой сфере планируют осуществлять свою профессиональную деятельность. Профессионал в современных условиях – это человек, обладающий высокой мобильностью, способный успешно и эффективно сотрудничать с коллегами, интегрировать полученный опыт в новых ситуациях и обладающий нужным набором профессиональных компетенций.

Эти требования формируют закономерный запрос к современной системе образования на создание таких условий обучения и развития, которые позволят в полной мере раскрыть профессиональный потенциал специалиста, настроенного на взаимопродуктивные отношения с коллегами, направленные на осуществление эффективной деятельности.

В рамках психологии профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер [1], Е.П. Ильин, A.B. Карпов, Е.А. Климов [2], А.Г. Ковалев, Л.Д. Кудряшова, А.Н. Кутейников [3], А.Г. Маклаков, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков [4] и др.), педагогики (Д.Н. Завалишина, В.А. Крутецкий, Ф.Н. Гоноболин и др.) и акмеологии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина [5] и др.) проводились многочислен- ные исследования, направленные на определение закономерностей становления профессиональной компетентности для различных видов профессиональной деятельности и разработку методов их актуализации.

Как можно видеть, анализируя результаты этих и других исследований, имеет место противоречие между прежними, традиционными подходами к обучению студентов и необходимостью внедрять новые методы обучения с целью формирования у студентов необходимых профессиональных компетенций. Этим подтверждается актуальность заявленной проблемы. В научно-теоретическом аспекте актуальность исследования отразилась в недостаточной изученности и проработке темы формирования профессиональной компетентности в условиях интерактивного обучения.

В последнее время понятия «компетентность», «профессионализм» все более активно обсуждаются в работах отечественных психологов. Это связано с требованиями унификации российского высшего образования с соответствующими европейскими стандартами. Как отмечает В.Д. Шадриков, «о компетентностном подходе к итогам профессиональной подготовки активно заговорили в связи с Болонским процессом» [6]. И поскольку тематика компетенций стала актуальной относительно недавно, проблема актуализации профессиональной компетентности в рамках вуза, а также факторы, влияющие на ее успешное формирование, остаются на сегодняшний день мало изученными [7].

В научно-методическом аспекте актуальность исследования обусловлена признанием необходимости разработки, поиска и освоения технологий образовательной деятельности, позволяющих сформировать профессиональную компетентность посредством актуализации существующих знаний и умений студентов, их профессионально-ценностных ориентаций, в комплексе отвечающих запросам современного социума. Интерактивное обучение с этой точки зрения представляется наиболее эффективным и стремительно развивающимся методом усовершенствования образовательного процесса [8].

В проведенном исследовании интерактивное обучение рассмотрено как фактор развития профессиональной компетентности студентов, обучающихся на очном отделении по направлению «Психологические науки». В результате применения метода экспертных оценок были выделены компоненты (личностные и профессиональные качества), в комплексе определяющие профессиональную компетентность будущих специалистов. В качестве экспертов выступили ряд практикующих психологов Санкт-Петербурга и преподавателей вузов.

Профессиональная компетентность рассматривалась как многокомпонентное явление, включающее такие виды частных компетенций, как специальная, социальная, личностная, индиви- дуальная [9]. Каждый из компонентов в свою очередь включает в себя перечень профессионально важных качеств, на овладение которыми и направлен интерактивный процесс обучения (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные компоненты профессиональной компетентности будущих психологов

Понятие профессиональной компетентности включает следующие компоненты:

– специальная компетентность – применение навыков собственно профессиональной деятельности на сравнительно высоком уровне, способность студентов планировать будущую карьерную самореализацию;

-

- личностная компетентность - применение навыков личностной самореализации, са-моруководства и саморазвития, использование способов устранения и предотвращения деформаций личности в профессиональном плане [10];

-

- индивидуальная компетентность - владение приемами личной реализации и развития индивидуального пути достижения профессионального мастерства, желание стремиться к карьерному и компетентностному росту, преодоление профессионального старения, умение объективно планировать свою деятельность, избегая безрезультатной растраты времени и сил, осуществлять труд своевременно и спокойно, соблюдая заданный ранее режим и темп профессиональной жизни [11];

-

- социальная компетентность - умение сотрудничать в режиме совместной (коллективной, командной) профессиональной деятельности, взаимодействовать на различных уровнях, владение признанными в определенной профессии актами профессионального общения, умение брать на себя личную ответственность за последствия и результаты реализуемой деятельности.

В исследовании под интерактивными образовательными технологиями понимались методы и приемы, в условиях которых обучающийся перманентно и своевременно реагирует на объективные и субъективные влияния образовательного процесса, в том числе являясь активным субъектом и участником процесса обучения.

Целями интерактивных технологий являются:

-

- активизация формирования нейронных связей в процессе обучения;

-

- побуждение студента к внутреннему диалогу на профессиональную тему;

-

- обеспечение глубокого понимания тех тем и разделов, которые служат предметом изучения в рамках учебного материала;

-

- реализация индивидуального психологического и социального взаимодействия;

-

- активная субъектная деятельность студента;

-

- формирование развивающей двусторонне направленной коммуникации между преподавателем и студентами.

В ходе исследования использовались следующие виды интерактивных форм обучения: онлайн-лекция, ролевая деловая игра, решение задач-кейсов, метод круглого стола, методика «карусель», мозговой штурм.

В рамках эмпирического исследования были применены следующие методики: «Самоот-ношение» (В.В. Столин, М.В. Панфилова), многофакторный опросник СУПОС-8, методики оценки мотивации достижений А. Мехрабиана, определения степени волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, метод экспертных оценок, авторский тест на остаточные знания [12].

Эксперимент предполагал наличие экспериментальной (где применялись технологии интерактивного обучения) и контрольной (где обучение шло по традиционной методике) групп. Сама совокупность задействованных форм интерактивного обучения выступала как стимульное воздействие на студентов экспериментальной группы.

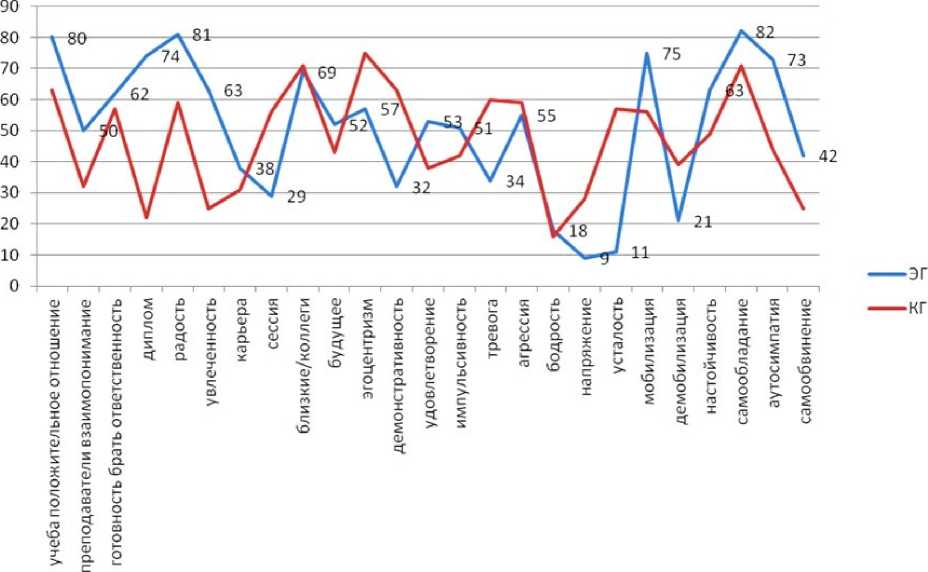

По завершении эксперимента были выведены психологические профили студентов экспериментальной и контрольной групп. В экспериментальной группе выявлено значительное возрастание показателей, отвечающих за удовлетворенность учебным процессом, взаимодействием с преподавателем, отмечены более адекватные оценки обучающимися своих собственных достижений и стремление к достижению лучших результатов в карьере и учебе.

Также отмечены позитивные изменения в формировании коммуникативных навыков с целью достижения общих целей, что, безусловно, является одним из качеств, отражающих профессионализм и стремление работать в команде. У студентов экспериментальной группы ярко выраженными оказались оценки по шкале эмпатии и самопринятия, что также характеризует, по мнению экспертов, личностную профессиональную компетентность студента (рис. 2).

В результате исследования был сделан вывод о том, что интерактивные образовательные технологии способствуют:

-

- повышению эффективности при общем управлении учебным процессом;

-

- развитию способности осуществлять самоконтроль, эффективному применению полученных знаний и навыков в практической деятельности;

-

- стимулированию проявления инициативы и повышению мотивации и интереса в сфере исследуемых профессиональных направлений и образовательных элементов.

Интерактивные технологии как психологический фактор обеспечивают:

-

- рост показателя активности и самостоятельности обучающихся;

-

- актуализацию навыков самоанализа, критичности мышления, взаимодействия, межличностной и внутриличностной коммуникации;

-

- саморазвитие и развитие активной профессионально направленной мыслительной деятельности и диалогового взаимодействия с преподавателем-модератором и другими субъектами процесса обучения.

Рисунок 2 – Уровень сформированности основных компонентов профессиональной компетентности

Таким образом, доказана значимость вклада интерактивных образовательных технологий в процесс формирования и актуализации элементов профессиональной компетентности студентов вуза.

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при формировании обучающих дистанционных и интерактивных модулей и программ повышения квалификации психологов, организации психологического сопровождения учебного процесса для повышения эффективности вхождения в профессию студентов.

Ссылки:

-

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учеб. пособие для вузов. Екатеринбург, 2000. 396 с.

-

2. Климов Е.А. Введение в психологию труда : учебник. М., 2004. 336 с.

-

3. Кутейников А.Н. Профессиональное становление преподавателя высшей школы : монография. СПб., 2014. 98 с.

-

4. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека. М., 2013. 464 с.

-

5. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Л., 1967. 183 с.

-

6. Шадриков В.Д. Указ. соч.

-

7. Там же.

-

8. Кузьмина Н.В. Указ. соч.

-

9. Forward J.R. Group Achievement Motivation and Individual Motives to Achieve Success and to Seek Social Approval // Journal of Personality. 1969. Vol. 37. P. 297–309.

-

10. Кузьмина Н.В. Указ. соч.

-

11. Климов Е.А. Указ. соч.

-

12. Климов Е.А. Указ. соч. ; Кузьмина Н.В. Указ. соч.

Список литературы Роль интерактивного обучения в формировании профессиональных компетенций студентов вуза

- Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие для вузов. Екатеринбург, 2000. 396 с.

- Климов Е.А. Введение в психологию труда: учебник. М., 2004. 336 с.

- Кутейников А.Н. Профессиональное становление преподавателя высшей школы: монография. СПб., 2014. 98 с.

- Шадриков В.Д. Психология деятельности человека. М., 2013. 464 с.

- Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Л., 1967. 183 с.

- Forward J.R. Group Achievement Motivation and Individual Motives to Achieve Success and to Seek Social Approval//Journal of Personality. 1969. Vol. 37. P. 297-309.