Роль принципа научности в формировании содержания обучения

Автор: Даммер Манана Дмитриевна

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 4 (263), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается история становления взглядов на принцип научности. Раскрываются требования, предъявляемые принципом научности к формированию содержания обучения. Показывается роль принципа научности в определении последовательности изучения предметов естественнонаучного цикла в школе.

Принцип, дидактика, педагогика, обучение, научность, естествознание, содержание, структура

Короткий адрес: https://sciup.org/147157544

IDR: 147157544 | УДК: 378.026.1

Текст научной статьи Роль принципа научности в формировании содержания обучения

Принцип обучения является одной из ведущих понятий дидактики. С развитием теории обучения меняются взгляды на содержание данного понятия, функции каждого из них, на номенклатуру и иерархию принципов.

Анализ работ различных авторов о дидактических принципах позволяет сформулировать следующие выводы: 1) «принцип» является развивающимся понятием в современной педагогике; 2) вследствие зависимости содержания и функций принципов от социально-экономической жизни общества, его господствующей идеологии – с одной стороны, и коренных изменений в нашем современном обществе – с другой, часть из сформулированных ранее принципов оказались продиктованными временем и требуют пересмотра (например, принципы коммунистической направленности воспитания и формирования личности в обучении); 3) несмотря на наблюдаемое разногласие в мнениях авторов о номенклатуре принципов, можно выделить целый ряд принципов, необходимость которых утверждают большинство авторов – общих принципов. К таким можно отнести принципы воспитывающего и развивающего обучения; научности; связи обучения с жизнью, теории с практикой; систематичности и последовательности; доступности; наглядности; прочности результатов обучения (часто данный принцип рассматривается во взаимосвязи с принципом сознательности); 4) все дидактические принципы составляют определенную иерархию, при этом каждый из них предполагает все другие, каждый реализуется в одновременном действии других принципов; 5) основания для выделения иерархических уровней в системе принципов могут отличаться: уровни можно дифференцировать в зависимости от функций входящих в них принципов (И.Я. Лернер), от структуры обобщенного объекта дидактики (Б.С. Гершунский) или еще шире – в зависимости от уровней целостного объекта педагогики (Б.И. Коротяев). Но, если сравнить содержание и взаимное расположение уровней у названных авторов, можно увидеть, что они практически не отличаются. Это свидетельствует о том, что в каждом из описанных подходов были выделены наиболее существенные признаки в качестве оснований для иерархизации системы принципов; 6) обновление взглядов на систему обучения приводит к появлению все новых принципов в диссертационных и других исследованиях. Однако, по мнению большинства ученых, принципов много не должно быть. Более рациональным является пересмотр, уточнение, а при необходимости, и расширение функционала уже существующих принципов [1–4, 8, 9].

Все сказанное в полной мере относится и к одному из важнейших принципов в обучении – научности. Его содержание впервые сформулировал М.Н. Скаткин в 1950 г. в виде восьми требований:

-

1) научная достоверность сообщающихся учащимся сведений;

-

2) вскрытие сущности описываемых явлений;

-

3) показ явлений в их взаимосвязях;

-

4) показ явлений в развитии и подчеркивание скачкообразного характера этого развития;

-

5) ознакомление учащихся с важнейшими теориями, дающими правильное диалектико-материалистическое объяснение явлений;

-

6) создание у учащихся верных представлений о познаваемости мира и силе человеческого разума;

-

7) создание у учащихся верных представлений об абсолютной и относительно ис

тине;

-

8) ознакомление учащихся с методами научного исследования [9].

В работах Л.Я. Зориной перечисленные требования были сгруппированы в три основные:

-

1) соответствие учебных знаний научным;

-

2) ознакомление с методами научного познания;

-

3) создание представлений о процессе познания [5, 9].

Л.М. Перминова с позиций логикодидактического подхода дополняет данный перечень еще одним требованием:

-

4) овладение учащимися структурой и функциями научного знания [9].

Все приведенные требования относятся к результатам обучения. Кроме этого, принцип научности является важнейшим ориентиром при отборе содержания обучения. Однако ни в выдвинутых М.Н. Скаткиным требованиях, ни в более поздних их редакциях нет достаточной детализации требования соответствия научным знаниям, что приводит к недооценке значимости принципа научности в формировании содержания обучения и появлению новых принципов. Представим нашу точку зрения на требования принципа научности к формированию содержанию обучения:

-

1. Отбор для изучения научно достоверных знаний, соответствующих современному состоянию науки.

-

2. Отражение в структуре учебного курса структуры научных знаний, их основных элементов (научных фактов, понятий, законов, теорий и т. д.) и взаимосвязи между элементами.

-

3. Сохранение в содержании предметных знаний свойств научных особенностей языка науки, логики ее построения, системности знаний. Сохранение в учебных знаниях функций научных знаний описания, объяснения и предсказания.

-

4. Отражение в содержании курса специфики научной деятельности как особого вида познавательной деятельности: изучение методов и логики этой деятельности, закономерностей и тенденций процесса научного познания, гуманистического аспекта научной деятельности. Направленность содержания обучения на освоение учащимися методов научного познания.

-

5. Отражение в содержании учебного курса связи данной науки с другими, представленными в других учебных предметах. Учет тенденций развития наук.

-

6. Отражение в содержании учебного курса практической значимости научных знаний, научных основ техники, актуальных проблем современной науки.

Остановимся подробнее на пятом требовании из приведенного списка.

Формируя содержание обучения предмету, в первую очередь следует определить его место в учебном плане. Существующая до сих пор практика убедительно показывает, что в этих случаях принцип научности мало учитывается. Эта практика сохраняется и в новых стандартах школьного образования. Хоть в них и не указывается, в каком классе какой предмет следует изучать (право такого выбора предоставлено учебному заведению), тем не менее в примерных учебных планах закладывается определенный «стандарт» в выборе последовательности изучения предметов по основам наук, повторяющий уже существующую традицию. В концепции содержания школьного естественнонаучного образования

Методологические основания педагогики

А.В. Усовой последовательность изучения предметов естественнонаучного цикла определяется соотношением предметных областей наук о природе [10].

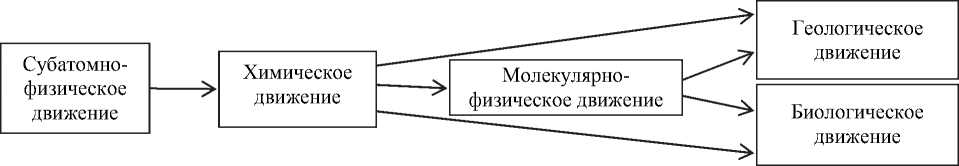

В работах Б.М. Кедрова к предмету наук, изучающих природу (естествознания), относятся различные формы движения материи в природе и их носители [6]. Соотношение различных форм движения материи, описанное Б.М. Кедровым, представим на рисунке.

В приведенном ряду химическая форма движения материи занимает центральное место. С нее начинается переход к более сложным - биологическим и геологическим формам; к химической форме движения приводят в процессе постепенного усложнения физические (субатомные) формы движения; к ней же рассматривается изолированно от более простых форм.

Учет связи наук о природе в содержании обучения также предполагает:

-

- отбор для включения в содержание курса физики понятий, законов, основ теорий, обеспечивающих базу для изучения химии, биологии и физической географии;

-

- включение в содержание предметов естественнонаучного цикла общих понятий, законов, теорий, методов научных исследований;

-

- обеспечение единого подхода в изучении общих естественнонаучных понятий на уроках по предметам естественного цикла.

Реализация этих требований будет способствовать достижению учащимися мета-предметных результатов в обучении.

Взаимосвязь форм движения материи

тесно примыкают более высокие физические формы движения. Кроме последовательного ряда форм Б.М. Кедров выделяет также движения, общие для материальных носителей любого уровня организации (макромеханиче-ское, термодинамическое, квантовомеханическое), изучаемые физикой.

Все сказанное о предметах и взаимосвязи естественных наук однозначно определяет последовательность изучения соответствующих предметов в школе. Поскольку физика изучает самые простые и общие формы движения материи, именно с нее и следует начинать цикл естественнонаучных предметов в школе. Следом за физикой следует изучать химию, а после этого - физическую географию и биологию. Такая последовательность школьных предметов в полной мере будет отражать логику изучения закономерностей природы.

В настоящее время изучение естественнонаучных предметов начинается с биологии в пятом классе, к изучению физики ученики приступают в седьмом, а химии - в восьмом. Такая последовательность не создает возможности научного объяснения процессов, происходящих в живых организмах. В результате этого школьный курс биологии является описательным, а биологическая форма движения

Учет принципа научности позволяет определиться с выбором подхода к изучению естественнонаучных дисциплин на начальном этапе - интегрированного или дифференцированного. В ряде концепций естественнонаучного образования предлагается начать цикл с интегрированного курса («Естествознание», «Физика и химия» и др.). Сторонники таких курсов основным их преимуществом считают целостное (без дисциплинарного деления) описание процессов природы, адекватное целостному восприятию окружающего мира ребенком. Это утверждение вызывает сомнение -неужели взрослые воспринимают мир дифференцированно?

Выше мы рассмотрели соотношение предметных областей отдельных естественных наук. Каждая из них изучает различные уровни организации материи, и каждый последующий уровень содержит в виде побочного предыдущий. Невозможно познать определенный уровень организации материи и соответствующую ей форму движения, не изучив предыдущий. Объединение в один учебный курс сведений из физики, химии, биологии, геологии приводит к смешению различных уровней изучения материи, а более сложные формы движения, вследствие невозможности их ло- гического анализа, могут быть изучены лишь в описательном плане. Именно так и выглядит учебный материал в существующих интегрированных курсах.

Изучение природы исторически происходило в движении от простого к сложному, так человечеству было проще познать окружающее. Почему же перед ребенком ставится более сложная задача?

Научные знания представляют собой теоретические модели различных сторон действительности. Содержательное и структурное различие этих моделей определяется различием предметов наук. Объектные и аспектные науки являются взаимокомплексными. Кроме того, научное знание само является комплексным по трем признакам, учтенным в его структуре: а) общее и частное, б) теоретическое и практическое, в) формальное и содержательное. Поэтому, по мнению академика В.С. Леднева, «... искать комплексность, не отраженную в науке или структуре личности, означает или нарушение научного содержания образования, или поиски новых фундаментальных закономерностей, ведущих к выделению новых отраслей знания, что в таком случае выходит за рамки педагогики» [7, с. 278]. В.С. Леднев также считает, что в настоящее время возможности увеличения сроков обучения и объема учебного материала практически исчерпаны. Поэтому проблема дифференциации учебного материала может быть рассмотрена лишь в единстве с его интеграцией, т. е. при условии генерализации структуры содержания общего образования в целом. Решение же этой проблемы связано с анализом межпредметных связей, а не с введением учебных предметов-комплексов.

Подведем итог нашему анализу. Принцип научности был и остается ведущим регуляти-вом в определении содержания и структуры учебных предметов, последовательности их изучения. Обновляя содержание обучения в связи с переходом на новые образовательные стандарты, нам следует еще раз пересмотреть требования, выдвигаемые данным принципом, и построить новую систему обучения, способствующую становлению личности в ХХ1 веке.

Список литературы Роль принципа научности в формировании содержания обучения

- Алтухова, М.А. Структура и содержание принципов в педагогике/М.А. Алтухова//Инновации в образовании. -2010. -№ 8. -С. 45-58.

- Гершунский, Б. С. Роль принципов обучения в дидактической теории/Б. С. Гершунский//Принципы обучения в современной педагогической теории и практике: Межвуз. сб. науч. тр./под ред. А.В. Усовой. -Челябинск: ЧГПИ 1985. -С. 41-47.

- Загвязинский, В.И. О современной трактовке дидактических принципов/В.И. Загвязинский//Сов. педагогика. -1978. -№ 10. -C. 66-72.

- Загвязинский, В.И. О системе принципов обучения в советской дидактике/В.И. Загвязинский//Принципы обучения в современной педагогической теории и практике: Межвуз. сб. науч. тр./под ред. А.В. Усовой. -Челябинск: ЧГПИ, 1985. -С. 24-35.

- Зорина, Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников/Л.Я. Зорина. -М.: Педагогика, 1978. -128 с.

- Кедров, Б.М. Предмет и взаимосвязи естественных наук/Б.М. Кедров. -М.: Наука, 1967. -436 с.

- Леднев, В.С. Проблемы структуры содержания общего сред него образования: дис.... д-ра пед. наук/В.С. Леднев. -М., 1979. -417 с.

- Лернер, И.Я. Природа принципов обучения и пути их установления/И.Я. Лернер//Принципы обучения в современной педагогической теории и практике: Межвуз. сб. науч. тр./под ред. А.В. Усовой. -Челябинск: ЧГПИ, 1985. -С. 35-40.

- Перминова, Л. М. О дидактическом принципе научности: продолжение классических традиций в условиях инноваций/Л.М. Перминова//Инновации в образовании. -2011. -№ 2. -С. 84-96.

- Проблема совершенствования естественнонаучного образования в школе: поиски и находки/А.В. Усова, М.Д. Даммер, В. С. Елагина, М.Ж. Симонова; под ред. А.В. Усовой. -Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. -120 с.

- Усова, А. В. О статусе принципов дидактики/А.В. Усова//Принципы обучения в современной педагогической теории и практике: Межвуз. сб. науч. тр./под ред. А.В. Усовой. -Челябинск: ЧГПИ, 1985. -С. 12-23.