Роль способа деметафоризации в переводе прескриптивной составляющей паремии

Бесплатный доступ

В статье рассматривается роль способа-деметафоризации в переводе прескриптивной составляющей паремических единиц, относящихся в переводоведении к категории труднопереводимых ввиду их расхождения по концептуальному наполнению, а также по степени экспликации прескрипции (предписания). Перевод-деметафоризация как промежуточный этап перевода представляет собой узуально-дословный нормативный перевод, выполняющий в рамках данного исследования роль инструмента металингвистического анализа исходной единицы, который заключается в изучении сути механизма метафоризации обыденного в качестве этических постулатов. Данный способ перевода в значительной степени облегчает, во-первых, процесс декодирования прескриптивного потенциала, т.е. заложенной в паремии дидактической ценности, во-вторых, поиск и подбор соответствующих пословиц-коррелятов. В работе также проводится сравнение тех или иных образов и признаков, «эксплуатируемых» в исходной пословице и подобранных коррелятах с точки зрения формирования схожих нравственных установок и выражения общей дидактической функции. В качестве примеров для анализа и иллюстрации отобраны бурятско-русско-английские паремические фразеологизмы.

Перевод, фразеологизм, паремия, метафоризация, способ перевода, перевод-деметафоризация, коррелят, прескрипция, прескриптивный потенциал, дидактическая функция, метаязыковой анализ, paremiс unit

Короткий адрес: https://sciup.org/148316518

IDR: 148316518 | УДК: 81-25

Текст научной статьи Роль способа деметафоризации в переводе прескриптивной составляющей паремии

Паремические фразеологизмы, иначе говоря, пословицы, составляют золотой фонд культуры, поскольку являются кладезью этно-ориентированных ценностей, в свою очередь представляющих собой основу понимания способов и ориентиров познания и мышления представителей той или иной культуры [Дашинимае-ва, Жанаев, 2014].

Перевод паремических единиц всегда представляет собой сложную задачу для переводчика, т. к. в них присутствует такая категория, как прескрипция, основная суть которой заключается в предписании, норме, высказывании, обязывающем, разрешающем или запрещающем что-то сделать и не являющемся истинным или ложным [Ивин, 2004]. В рамках нашего исследования под данной категорией мы понимаем высказывание, содержащее некое предписание и указывающее на подобающий с точки зрения культурных ориентиров тип поведения, т.е. высказывание, выражающее определённую дидактическую ценность [Будаева, Дашинимаева, 2016]. В этом смысле при передаче прескриптивного потенциала пословиц с одного языка на другой возникают некоторые трудности, вызванные их расхождением по концептуальному содержанию, а также по степени экспликации прескрипции.

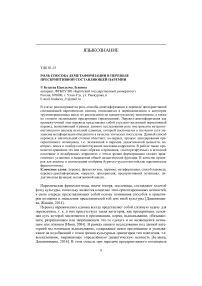

В работе «Теория перевода: психолингвистический подход» (2017) П. П. Да-шинимаевой предлагается особое внимание уделить промежуточному этапу перевода — переводу-деметафоризации. Для иллюстрации автор сравнивает бурятско-русско-английскую паремическую фразеологию, представив её в виде таблицы, состоящей из пяти колонок (табл. 1) [Дашинимаева, 2017, с. 262].

Таблица 1

|

Исходная бурятская паремия |

Перевод-деметафориза-ция на английский язык |

Перевод-деметафориза-ция на русский язык |

Английский фразеологический эквивалент / аналог |

Русский фразеологический эквивалент / аналог |

|

Yглөө эдихэ өөхэн hөө, мүнөө эдихэ уушхан дээрэ. |

The lungs you eat today are better than the fat you will eat tomorrow. |

Легкие , которые ты ешь сейчас, лучше, чем сало , которое съешь завтра. |

А bird in the hand is worth two in the bush. |

Синица в руках лучше, чем журавль в небе. |

|

Олон тарбаган нобшодоо хүрт-эхэгүй. |

A bunch of gophers together and still they can’t handle their mess. |

Тарбаган ов слишком много, а на хлам (лап) так и не хватает. |

Тoо manу cooks spoil the broth. / No rest for the wicked . |

У семи нянек дитя без глазу. |

|

Бушуу туулай борьбодоо бааhа-тай. Түргэдэжэ ябаhаар түриигөө hэтэ гэшхэхэ. |

A hasty hare has manure on its heels. The one who hurries will tear the tops of his boots. |

У быстрого зайца лапы испачканы в помете. Тот, кто торопится, наступит на голенища и раздерет их |

More haste, less speed. / Slow but sure |

Тише едешь, дальше будешь. / Поспешишь — людей насмешишь. / Скоро, да не споро. |

|

Зоболон гасалан хоёр зургаа хоно-од, эртэ ерэхэ. Зол жаргал хоёр зуу хоноод, орой ерэхэ. |

Grief and suffering come early after six days. Happiness and joy come late after a hundred days. |

Горести и страдания приходят рано на шестой день. Удача и счастье приходят запоздало через сто дней. |

Misfortunes tell us what fortune is. / Every cloud has а silver lining |

Беды кульем валятся, а счастье золотниками. / Было бы и счастье , да одолело ненастье. |

|

Өөрөө унаhан хүүгэн уйлада-ггүй, өөрөө таhарhан хүн гомдодоггүй. |

The child that falls by himself doesn’t cry. The one who has torn away or lags behind by himself doesn’t blame others. |

Ребенок , упавший сам, не плачет. Человек , сам оторвавшийся или отставший, не обижается на других. |

A bad workman quarrels with his tools. / If you cannot catch a fish , do not blame the sea (Greek). / |

У правого уши cмеются, а у виноватого язык уныл. / Вина голову клонит. |

Из таблицы мы видим, что в колонке 1 представлена бурятская (исходная) паремия, в колонках 2 и 3 — перевод-деметафоризация на английский и русский языки, а в колонках 4 и 5 расположены английские и русские фразеологические эквиваленты / аналоги.

Перевод-деметафоризация, или, как уточняет автор, узуально-нормативный, близкий к оригиналу перевод, во-первых, в значительной степени облегчает процесс поиска готовых пословиц-коррелятов, а во-вторых, служит инструментом метаязыкового исследования исходных единиц, т.е. «вскрытия сути механизма метафоризации обыденного в качестве этических постулатов» [Там же]. Иначе говоря, на данном этапе перевода исследователю / переводчику рекомендуется глубоко проанализировать и вскрыть причинно-следственные связи того, как тот или иной образ «задействован» в качестве мотиватора выражения нравоучения.

Для иллюстрации данного способа перевода возьмём в качестве примера бурятскую пословицу из таблицы: «Yглөө эдихэ өөхэнhөө, мүнөө эдихэ уушхан дээрэ». В результате перевода-деметафоризации получаем значения, которые представлены в колонках 2 и 3. Для передачи прескриптивного смысла рассматриваемой пословицы в качестве образов служат такие денотаты, как лёгкие и сало. Это можно объяснить тем, что буряты, будучи кочевниками, с незапамятных времён занимались скотоводством и жили в суровых климатических условиях, что требовало огромных энергетических затрат. Не мудрено, что основным компонентом традиционной кухни бурят является жирное мясо, отличающееся высокой калорийностью и сытностью [Бабуева, 2004]. Ещё в старину буряты давали грудным детям самый жирный кусок мяса — так называемый бараний курдюк (жировой нарост, расположенный в хвостовой части у баранов особой породы), который, во-первых, придавал силы и сытость организму младенца, а во-вторых, оказывал успокоительный и усыпляющий эффект за счет того, что ребенок сосал его вместо соски или пустышки [URL: (дата обращения: 01.02. 2018)]. Что касается лёгких, в бурятской кухне эта разновидность мяса относится к продуктам второсортного качества и, в отличие от сала, не обладает высокой питательной ценностью. Однако данный продукт является незаменимым компонентом во многих бурятских блюдах, поскольку содержит достаточное количество полезных для организма человека витаминов и элементов.

Далее на основе узуально-дословного перевода мы декодируем прескриптивный смысл, заложенный в исходной паремии: «Лучше довольствоваться тем, что есть сейчас, чем фантазировать о недостижимом в будущем».

Второй способ перевода паремий — подбор фразеологического эквивалента / аналога — сводится к поиску в ПЯ коррелята, содержащего схожий прескриптивный смысл. Поясним, что главный исходный постулат, выдвигаемый автором учебника, заключается в утверждении об априорной невозможности достижения тождественности ИТ и ПТ в силу несоответствия систем, норм и узусов ИЯ и ПЯ, с одной стороны, а также психонейрофизиологических принципов порождения и восприятия речи [Дашинимаева, 2017], с другой, поскольку переводчик и получатель не могут «появить в окне сознания» те же самые ассоциативные значения, которые возникают у бурята, использующего эту паремию в том или ином контексте. Однако, экспликация искомых образов в аутентичном предметном окружении помогает приблизиться к культуре-2 на наиболее близком расстоянии.

Итак, на основе перевода-деметафоризации анализируемой выше пословицы мы подбираем из ряда версий наиболее близкие корреляты в английском и русском языках по критерию «подобие в аспекте прескриптивный потенциал » (колонки 4 и 5). Что касается английского коррелята, для выражения подобной дидактической функции используется образ птиц , однако сравнение строится на количественном принципе ( a bird — two birds ). Как мы видим, в рассматриваемой пословице образ птицы предстаёт в обобщенном виде, т.е. в ней не наблюдается какого-либо предпочтения к конкретному виду птиц. Подобный случай можно объяснить тем, что в английском языке существует некая тенденция к обобщению предметов, явлений и событий. Также следует заметить, что образ птицы в английской пословице не обладает жизненно важным значением для англичанина, в отличие от сала, которое является не только самой вкусной и питательной частью мяса, но и источником пропитания и выживания кочевников в самое холодное и суровое время года. В результате, из-за подобного несовпадения образов происходит небольшой семантический сдвиг, однако денотативный ряд в руках и в кустах приближает нас к исходной морали, тем не менее, функция опять же достигается с потерей: в бурятском случае указывается на отсутствие хорошего мяса, в английском — на присутствие хотя бы одного красивого объекта.

В русском корреляте также возникают образы птиц, а именно — синицы и журавля . Первая из них известна в русском фольклоре в качестве неприметной и невзрачной птички («Синичку хоть в пшеничку, а толще не станет» ), однако весьма полезной и незаменимой («Не велика синичка, да та ещё птичка», «Мала синичка, да ноготок остёр» и т. д. ). В отличие от синицы, журавль представляет собой большую перелётную птицу с длинным прямым клювом и с тонкими длинными ногами и шеей, что придаёт ему грациозный и благородный вид. Однако образ серого журавля в русской культуре в определенной степени ассоциируется с чем-то ускользающим и таинственным: услышав слово журавль , русский человек невольно слышит тревожащие душу крики журавлиного клина, летящего в высоком небе.

Вспомним известный фильм «Летят журавли» — единственный советский полнометражный фильм, получивший главный приз Каннского кинофестиваля. Не будет ошибкой предположить, что успеху фильма способствовала в том числе песня «Журавли», которая остается одной из самых любимых песен на русском языке. Песня получилась, несомненно, вследствие соединения усилий таланта трёх выдающихся личностей 20-го столетия — Расула Гамзатова, Яна Френкеля и Марка Бернеса. Перевод стихотворения Расула Гамзатова с аварского языка выполнил Наум Гребнев.

Символическое значение «журавля» исходит из поверья, которое существует на Кавказе, о том, что будто павшие на поле сражения воины превращаются в журавлей. Наряду с такими ассоциативными значениями, как полёт к цели, независимость, в этой связи и для русского народа журавль стал выступать символом грусти, свободы и душевного успокоения.

С точки зрения перевода данного символа примечательно то, что на фестивале фильм показан под названием Quand passent les cigognes (буквально с франц. «Когда пролетают аисты»), что значит, была произведена адаптация. Как объяс- няет Н. К. Гарбовский, французской культуре журавли известны в той же мере, что и аисты, поэтому во французском языке существует лексическое обозначение этого вида птицы — la grue. Отсюда следует, что семантически эквивалентный перевод вполне возможен. Однако автор поясняет, что «во французском языке ещё с XV в. за этим словом закрепилось и переносное значение — проститутка» [Гарбовский, 2004, с. 404].

Таким образом, структура перевода паремий, представленная в форме таблицы, является достаточно удобной в плане сравнения образов и признаков исходной пословицы и её коррелятов. Если идти вслед за автором, то метафорические образы, «эксплуатируемые» в пословицах, являются регулярными элементами жизни того или иного народа и, следовательно, ассоциируются с важными понятиями и явлениями. В совокупности, как отмечает П. П. Дашинимаева, эти образы формируют определённые нравственные установки, т. е. выражают некую дидактическую функцию, которая в целевом языке выражается посредством других образов, обусловливающих соответственно свои — отличные от исходных — денотативные признаки и объекты.

Принцип перевода паремий в подобном ключе практичен тем, что позволяет:

-

1) провести металингвистический анализ, заключающийся в исследовании сути механизма «эксплуатации образа» в исходной единице;

-

2) определить культурный фон и перечень детерминант, которые послужили факторами для соответствующей метафоризации;

-

3) облегчить поиск соответствующих коррелятов в ПЯ на основе результатов лингвокультурного анализа;

-

4) сравнить те или иные образы и признаки, используемые в исходной пословице и подбираемых коррелятах с точки зрения выражения схожей прескрипции.

Список литературы Роль способа деметафоризации в переводе прескриптивной составляющей паремии

- Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят / В. Д. Бабуева. Москва, 2004. С. 225.

- Будаева Ц. Л. К вопросу о степени экспликации прескриптивного потенциала паремических единиц (на примере бурятских, русских и английских пословиц) / Ц. Л. Будаева, П. П. Дашинимаева // Научно-практический журнал «Аспирант». Ростов-на-Дону: Приоритет, 2016. № 9. С. 14-16.

- Гарбовский Н. К. Теория перевода: учебник / Н. К. Гарбовский. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.

- Дашинимаева П. П. Теория перевода: психолингвистический подход: учебное издание / П. П. Дашинимаева. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. 360 с.

- Дашинимаева П. П. Синтез теории и практики перевода. Пословицы в бурятском, русском и английском языках: учебно-методическое пособие / П. П. Дашинимаева, А. Т. Жанаев. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2014. 73 с.

- Ивин А. А. Философия: Энциклопедический словарь / А. А. Ивин. Москва: Гардарики, 2004. 456 с.

- Пескова М. Закрытые ставни (Марина Пескова) / М. Пескова / Проза.ру. URL: https://www.proza.ru/2016/01/28/1550 (дата обращения: 01.02.2018).