Система русской интонации как средство обучения русскому языку как иностранному

Автор: Кокорин Сергей Александрович

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: МИДиС: инновационный взгляд на образование

Статья в выпуске: 2 (56) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор опыта работы преподавателя с иностранными студентами на начальном этапе изучения русского языка как иностранного в ходе изучения фонетической системы русского языка, в частности - при обучении интонации. Кроме того, представлена характеристика произношения различных конструкций по цели высказывания носителями других языков. Приведены результаты педагогического эксперимента обучения русскому языку как иностранному через интонацию как средство реализации речевой интенции.

Интонация, интонационные нормы, русский язык как иностранный, фонетика, русскоговорящая среда, коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/142235109

IDR: 142235109 | УДК: 378:811.161.1 | DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-2-128-133

Текст научной статьи Система русской интонации как средство обучения русскому языку как иностранному

Интонационные возможности русского языка многогранны и разнообразны. Это, безусловно, очевидный факт. Русскоговорящий человек, выражая свои эмоции, активно использует такие возможности в своей устной речи, в связи с чем такая коммуникация позволяет не только разнообразить её, но и добиться поставленных задач взаимодействия. Просьба, вопрос, уточнение – все эти замысленные результаты общения предполагают использование определённой интонации.

Иностранные студенты, ранее не имевшие никаких отношений с русским языком, попадая в русскоговорящую среду, испытывают огромные трудности, связанные с пониманием смысла той или иной фразы. И это определено не только отсутствием у них лексического запаса языка, но и незнанием интонационных возможностей русского языка.

Поступая на подготовительные отделения институтов и университетов Российской Федерации, такие иностранцы начинают изучать язык комплексно: как правило, наряду с фонетикой преподаватель даёт материал, связанный с формированием лексического корпуса, для того чтобы, попав в ту или иную жизненную ситуацию, иностранный студент смог на элементарном уровне выразить свою просьбу. Одним из таких первоначальных навыков как раз является интонация [8].

Пристальное научное внимание к понятию интонация обусловлено различными трактовками данного понятия. Так, исследователи А.Р. Очеретлова и М.А. Цаликова рассматривают интонацию как объект обучения с позиции функционального подхода [5]. Подобная позиция принадлежит исследователю А.С. Илюшкиной, которая не только характеризует роль интонации, но и указывает на важность невербальных средств общения, считая их неотъемлемой частью речи человека [1]. Функционального подхода придерживается и исследователь Н.Н. Матросова, которая рассматривает интонацию как средство организации смысловой структуры текста, определяя то, что от этого зависит адекватная передача и адекватное восприятие той или иной информации в процессе взаимодействия [2].

Интонация наряду с невербальными средствами общения может выступать и как форма, отражающая активное взаимодействие человека с окружающей средой. Такие исследователи, как Н.Б. Цибуля, рассматривают интонацию с позиции когнитивного аспекта (в рамках сценической коммуникации) [7; 9; 2; 4].

Безусловно, различные трактовки ключевого термина данной статьи имеют квинтэссенцию, которая заключается в том, что интонация наряду с невербали-кой обладает фундаментально значимым смыслоразличительным компонентом акта коммуникации.

В контексте обозначенной тематики данного научного сочинения обозначим точку зрения исследователя Л.Н. Попова, который обращает своё научное внимание на значение русской интонации при изучении русского языка иностранными гражданами. Автор справедливо отмечает, что для иностранцев постижение особенностей русской интонации является еще и способом вхождения в русскую культуру: «Подлинное вхождение мигрантов в русскую языковую и культурную среду обеспечивается целенаправленным формированием и развитием коммуникативного сознания и поведения, которые имеют своим внутренним основанием русскую речевую интонацию – необходимое средство обучения русскому языку и воспитания русских культурных ценностей» [6, с. 177].

Субъектом исследования послужили иностранные студенты, которые обучаются на подготовительном отделении университета, причем возрастная категория достаточно обширная – от 19 до 42 лет. Не менее разноплановы и страны, из которых эти студенты прибыли: Китай, Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, Испания, Сенегал, Алжир, Франция. Уровень владения русским языком у каждого из

Система русской интонации как средство обучения русскому языку как иностранному

них абсолютно разный. Есть небольшая группа иностранцев, которая уже имела опыт использования русского языка, однако оставшееся большинство никогда не слышали русскую речь и не разговаривали на русском языке. Группа уникальна еще и тем, что срок пребывания на территории Российской Федерации у каждого свой: есть студенты, которые живут в России больше года, а есть и такие, кто живет здесь всего один месяц.

Практика показывает следующие особенности использования интонации:

– четкая дифференциация интонации повествовательного предложения;

– четкая дифференциация интонации вопросительного предложения;

– четкая дифференциация интонации побудительного предложения.

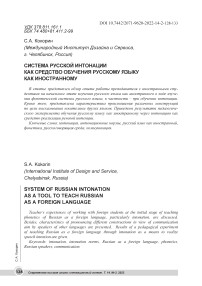

В дальнейшем они используют ту или иную интонацию в соответствии с коммуникативной задачей: если обучающиеся задают вопрос, то интонационно голосовой акцент к концу предложения повышается. При формулировке задания «задайте вопрос», «удивитесь» или «ответьте на поставленный вопрос» иностранные студенты в большинстве своём выполняли его безошибочно с первого раза. В эксперименте принимало участие 15 человек, причем все студенты проживают на территории России короткий срок (от одного до трёх месяцев). Результаты выполненного задания представлены на рис. 1.

66,7

93,3

86,7

-

■ Интонация повествовательного предложения

-

■ Интонация вопросительного предложения

-

■ Интонация побудительного предложения

Рис. 1. Результаты выполнения заданий по дифференциации предложений по цели высказывания

С.А. Кокорин

Итоги проведенного исследования показывают, что 93,3% студентов безошибочно демонстрируют интонацию повествовательного предложения. Это вполне обоснованные результаты в связи с тем, что в большинстве иностранных языков произношение повествовательного предложения предполагает понижение интонации к концу предложения. С интонацией вопросительного предложения справляется 86,7% обучающихся иностранцев. В данном случае как раз срабатывает тот факт, что мелодика некоторых иностранных языков не связана с интона- ционным изменением. Студентам сложно перестроить свое сознание на повышение интонации предложения к концу фразы. Это же объяснение свойственно интонации побудительного предложения, с которой справляется еще меньший процент студентов-иностранцев – 66,7%. В этом случае у них возникает вопрос: в чем же кардинальное отличие вопросительного предложения и побудительного?

При этом иностранцы понимают, что повышение голоса может происходить не только к концу вопросительного предложения. Всё зависит от логического ударе- ния и от акцента, на который хочет указать говорящий. Так, вопрос «Ты пришел домой?» может быть произнесён в трёх вариантах исполнения в зависимости от коммуникативной цели (далее – речевые ситуации).

-

1. Если говорящему важно знать, кто именно пришел домой, то голосовой интенсив будет на местоимении «ты» (Ты пришёл домой?).

-

2. Если говорящему важно знать, каким образом собеседник добрался до дома то акцент будет сделан на глаголе

-

3. Если говорящему важно знать, куда именно пришел собеседник, то интонационно акцент будет сделан на наречии (Ты пришёл домой?).

при этом такая интонация потенциально будет предполагать некоторую альтернативу – пришёл, приехал или прибежал (Ты пришёл домой?).

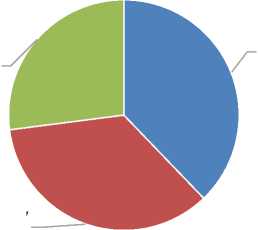

Такое задание было предложено группе численностью 14 человек. В целом, с заданием справились все, однако большая часть иностранных обучающихся – с первого раза (рис. 2).

64,29

92,86

57,14

-

■ Первая речевая ситуация

-

■ Вторая речевая ситуация

-

■ Третья речевая ситуация

Рис. 2. Результаты выполнения задания по определению коммуникативных намерений

Результаты выполнения задания по определению коммуникативных намерений демонстрируют, что с первой речевой ситуацией справилось 92,86% иностранцев. Студенты без сомнения определяют в предложении субъект, понимают, на какой вопрос отвечает это слово, соответственно, интонационно верно передают фразу. При интонационном выделении действия в предложении было вызвано большое затруднение, в связи с этим достаточно низкий процент студентов, которые с первого раза справились с данной коммуникативной задачей, – 57,17%. Ориентировочно такой же результат (64,29%) показан при анализе третьей речевой ситуации, когда речь идет об интонационном выделении наречия. Такие показатели тоже вполне обоснованы: в некоторых языках для выяснения какой-либо информации используется иное построение предложения, меняется конструкция.

Иностранные студенты понимают такую разницу и при выполнении практических заданий (например, моделирование диалога) по большей части безошибочно моделируют фразы и произносят их в соответствии с той коммуникативной задачей, которая перед ними была поставлена.

Трудности в интонационном оформлении возникают тогда, когда иностранцы читают текст. Так, студенты из Китая произносят фразы исключительно на одной интонации, без голосовых подъемов и спусков. Причем они не акцентируют своё внимание даже на границах предложения. Интонация конца предложения, вопросительная интонация отсутствуют. Внутри предложений на месте запятых, где необходимо делать микропаузы с понижением голоса или выделением того или иного блока, студенты произносят

Система русской интонации как средство обучения русскому языку как иностранному

слова одинаково. Подобная проблема есть у других иностранных граждан, чей опыт взаимодействия на русском языке крайне мал (меньше полугода).

Для того чтобы сформировать навык правильного преобразования письменной речи в устную, на каждом занятии в течение первых 15–20 минут студентам предлагаются микротексты, в которых встречаются предложения, различные по цели высказывания, а также диалоги, в которых присутствуют вопросы. Студенты, учитывая ответные реплики в диалоге, должны произнести вопрос с нужной интонацией и с необходимым логическим ударением. Для ознакомления с текстом, самостоятельного анализа предложенных реплик студентам отводится 10 минут. В результате в ходе группового опроса иностранцы поочередно каждый (или в парах, если в качестве задания представлен диалог) озвучивают несколько предложений. Этап контроля при этом раскладывается на две части. Сначала проанализировать речь отвечающего предлагается одногруппникам, которые дают характеристику ответам: согласны они с такой интонацией или нет, есть ли замечания по произношению или нет? После заключений студентов преподаватель дает развернутый анализ ответа и приводит аргументы в пользу той или иной необходимой интонации.

Отметим и то, что в 80% случаев интонация при чтении передается правильно именно тогда, когда преподаватель ставит установку перед выполнением работы и студенты понимают, что задание направлено на проверку интонационного оформления текста. Они делают акцент только на этом. В то время как при выполнении грамматических заданий, которые заключены в текст, акцент переходит на грамматику и при проверке, когда преподаватель просит прочитать получившиеся предложения, иностранцы допускают интонационные ошибки. Однако 30% из них, дойдя до конца предложения, фиксируют взглядом, например, вопросительный знак и перечи- тывают предложение уже с учетом цели высказывания, остальные упускают этот момент. Тогда преподаватель делает им замечание и просит прочитать предложение с необходимой интонацией.

Список литературы Система русской интонации как средство обучения русскому языку как иностранному

- Илюшкина А.С. Роль интонации в устной речи человека // Общество -Наука - Инновации: Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции 2019. -Иркутск, 2019. - С. 33-34.

- Лузикова Л.Э. Обучение иностранных учащихся интонации как средству реализации речевой интенции (на примере Порогового уровня владения русским языком) // Русский язык за рубежом. - 2010. - № 6(223).С. 53-58.

- Матросова Н.Н. Интонация как средство организации смысловой структуры текста // Тенденции инновационных процессов в науке 2015. - Москва, 2015. - С. 107-109.

- Муханов И.Л. Русская интонация:Учебное пособие для иностранных учащихся. - М.: Русский язык. Курсы, 2015. - 216 с.

- Очеретлова А.Р., Цаликова М.А. Обучение интонации на основе функционального подхода // Научные исследования и образование. - 2018. - № 1(29). С. 92-94.

- Попов Л.Н. Русская интонация как необходимое средство формирования коммуникативного сознания и поведения мигрантов // Лингвокультурология. - 2008. - № 2. С. 172-177.

- Цибуля Н.Б. Роль интонации и невербальных средств в сценической коммуникации (когнитивный аспект) //Когнитивные исследования языка. -2018. - № 35. С. 179-188.

- Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. - М.: МАДИ,2015. - 132 с.

- Шутова М.Н., Орехова И.А. Фонетический аспект в методике преподавания русского языка как иностранного // Русистика. - 2018. - Т. 16. -№ 3. С. 261-278.