Социальная помощь семьям группы риска: практика реализации проекта «Обучение служением»

Автор: Шмакова Д.А., Колозов Д.П.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Взаимодействие с семьями группы риска и оказание социальной помощи детям из данных семей являются одной из приоритетных проблематик, рассматриваемых в рамках реализации российской государственной социальной политики. Современный период развития этой отрасли характеризуется активным включением волонтерских практик в процессы социализации и профилактики девиантного поведения членов семей групп риска, в том числе за счет формирования их субъектности. Одним из примеров волонтерских практик, изучаемых в исследовании, выступает проект «Обучение служением». Методом контент-анализа были систематизированы и описаны актуальные социальные заказы, реализуемые в рамках обозначенного проекта, как одно из направлений взаимодействия с семьями группы риска и детьми из них. Результаты исследования демонстрируют различия в степени распространенности практик применения подхода «Обучение служением» по отношению к таким семьям. Реализация социальных заказов проекта распространена лишь на одну категорию данной группы - семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, при этом иные категории (социальные сироты, асоциальные семьи, семьи с одним родителем и т. д.) не представлены в рамках проекта.

Социальная работа, социальная помощь, обучение служением, девиация, семьи группы риска, дети в семьях группы риска, профилактика девиантного поведения, семейные ценности, волонтерская деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/149145499

IDR: 149145499 | УДК: 376.6 | DOI: 10.24158/spp.2024.6.6

Текст научной статьи Социальная помощь семьям группы риска: практика реализации проекта «Обучение служением»

1Краснодарский краевой кризисный центр, Краснодар, Россия, , 2Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,

Развитие современного общества характеризуется особым вниманием государственных служб, общественных объединений и частных компаний к качеству жизни граждан страны, повышением воспитательного потенциала и педагогических компетенций, формированием и развитием устойчивых семейных ценностей. На данном этапе пристального внимания требуют категории граждан, которые наиболее подвержены негативным процессам и влияниям со стороны общества ввиду своей социальной, экономической, медицинской, правовой, трудовой и культурной уязвимости. Указанная категория граждан отмечается в современной науке как группа риска.

В рамках исследуемой темы необходимо отметить отечественных и зарубежных авторов, которые внесли вклад в разработку вопросов детско-юношеского воспитания, среди них Л.С. Алексеев, В.А. Сухомлинский, М.М. Рубинштейн, Дж. Боулби, П.Ф. Лесгафт, Г. Хоментаускас. Работы данных ученых посвящены решению таких вопросов, как определение роли семьи в социализации детей на всех этапах их возрастного развития, формы и методы семейного воспитания, обеспечение полноценного социального становления, адаптация в системе социальных взаимоотношений, а также негативные аспекты жизнедеятельности семей.

Также следует отметить, что в последние годы возросло число исследований, в которых рассматривается история призрения детей, находящихся в группе риска. К подобным работам можно отнести научные труды таких авторов, как С.А. Ермолаева (2009), Э.К. Бекова1, Е.М. Смир-нова2, И.Н. Курбацкий3 и др.

Немаловажной сферой в разборе темы работы с семьями группы риска является социальное сиротство. Так, вопросу его возникновения и развития посвящены труды М.А. Ждановой (2019), С.А. Ермолаевой (2009), Т.В. Гущиной4 и др. Тему профилактики социального сиротства в своих исследованиях поднимали Э.К. Бекова5, И.И. Осипова6 и др.

В настоящей научно-исследовательской работе мы делаем акцент на семьях, которые относятся к группам риска, в связи с тем что семья, являясь первичным институтом социализации, оказывает значительное влияние на формирование здорового общества, так как закладывает жизненные ценности в будущего гражданина с малых лет, тем самым формируя и развивая человеческий капитал страны. Семья оказывает существенное воздействие на становление, развитие ребенка, а также на возможность формирования у него девиантного поведения. Так, включенность ребенка/подростка в различные асоциальные объединения может повлечь за собой реализацию им различных деструктивных практик.

В связи с этим данный потенциал социализирующей среды является особенно важным фактором для детей из семей группы риска, поскольку указанная социальная группа в большей степени подвержена асоциальному влиянию извне за счет низкого уровня развития личностных качеств, а также недостаточной степени развитости конструктивных семейных взаимоотношений между родителями и ребенком, что может в дальнейшем повлечь за собой негативные последствия. К таким последствиям относятся увеличение числа девиантных практик у молодежи, распространение социального сиротства и деградация института семьи в целом (Improving child health…, 2022: 1144).

Говоря о социальном сиротстве, следует отметить, что данный феномен в условиях современной России стал приобретать все большие границы, распространяясь на все слои общества и затрагивая все регионы страны, о чем говорит статистика Минпросвещения, согласно которой «по итогам 2023 г. общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации составила 358 006 человек»7. Так, к социальным сиротам относят категорию детей и подростков, которые оказались без попечения родителей в условиях ограничения или лишения родительских прав, либо оказались в ситуации, когда родители не исполняют свои обязанности по обеспечению качественной жизни ребенка, но продолжают оставаться в статусе родителя.

Одной из основных причин того, что ребенок становится социальной сиротой, является развитие неблагополучной среды в его семье, которая может относиться к группе риска. В настоящей работе применяется авторская интерпретация понятия, сформированная на основе классификации видов семей группы риска, представленных в работе Н.В. Дорожкина (2021). Таким образом, под представителями семей группы риска понимаются те граждане страны, которые предположительно могут быть вовлечены в процесс осуществления действий девиантного характера или самостоятельно производить их, в связи с чем могут представлять угрозу как для самих себя, так и для окружающей социальной среды.

Так, в категорию группы риска попадает значительное количество семей:

-

– неполные семьи (матери- и отцы-одиночки);

-

– асоциальные семьи (склонные к алкоголизму, наркомании, ведущие аморальный образ жизни, принимающие участие в деятельности криминального мира);

-

– семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностями;

-

– семьи, воспитывающие приемных или опекаемых детей;

-

– малообеспеченные семьи.

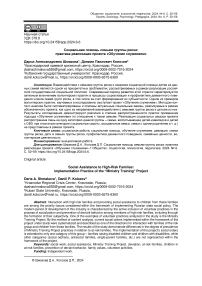

Таким образом, согласно статистике, представляемой Минтруда РФ и Минобразования РФ, в 2023 г. было зафиксировано значительное количество семей, которые потенциально являются неблагополучными и в дальнейшем могут быть отнесены к группам риска (рисунок 1)1.

Рисунок 1 – Статистика по неблагополучию в российских семьях в 2023 г., млн чел. 2 Figure 1 – Statistics on Dysfunctional Families in Russia in 2023, mln people.

Отмечая тот факт, что в 2023 г. в России проживало около 27 млн детей в возрасте до 18 лет3, и принимая во внимание данные на рисунке 1, можно сделать следующий вывод. Каждый третий ребенок России проживает в семьях группы риска, которые требуют особого внимания со стороны как государства, так и общества (около 7,4 млн неблагополучных семей на 27 млн детей, что равняется примерно 27,5 %).

Одним из ответов на противодействие включению несовершеннолетних в категорию социальных сирот и их семей в категорию группы риска выступает привлечение данных социальных групп к практикам добровольческой деятельности в качестве как субъекта этих практик, так и их объекта. Реализация воспитательного потенциала добровольческой деятельности в рамках профилактики девиантного поведения детей, а также работы с неблагополучными семьями в том числе оказывает коррекционный эффект за счет того, что «не только взрослые будут заниматься корректирующей работой с подростками из групп риска, но и их сверстники смогут оказать профилактическую помощь» (Добровольчество и волонтерство…, 2020: 53).

Таким образом, развитие направлений добровольческой деятельности по работе с неблагополучными семьями и семьями группы риска является важной составляющей социальной и семейной политики государства. В связи с этим для анализа, систематизации и выяснения проблематики существующих добровольческих практик социальной работы с семьями группы риска, воспитывающими несовершеннолетних детей, в рамках научно-исследовательской работы нами был проведен контент-анализ, смысловыми единицами которого стали социальные практики образовательного проекта «Обучение служением». Он представляет собой инновационную образовательную методику, объединяющую в себе как педагогические функции, которые направлены на всестороннее развитие человеческого потенциала, так и социальные функции, ориентированные на развитие общества и сфер его деятельности. Программа «Обучение служением» реализуется Ассоциацией волонтерских центров и Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки России и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) по поручению Президента Российской Федерации от 29 января 2023 г. № Пр-173ГС – п. 8 «О включении в образовательные программы высшего образования курса (модуля) “Обучение служением”»1.

Данная эмпирическая база исследования была выбрана в связи с тем, что востребованность проекта «Обучение служением» была отмечена в отчете Высшей школы экономики, основанном на фокус-групповом исследовании студентов высших учебных заведений, задействованных в реализации обозначенной программы. Так, абсолютное большинство респондентов (более 70 %) отметили пользу участия в социальных практиках проекта как для самих себя, так и для государства и общества в целом. Данная польза заключается в следующем:

-

– развитие личностных качеств и профессиональных компетенций студентов, реализующих предлагаемые социальные практики;

-

– решение актуальных и социально значимых для населения и государства проблем;

-

– организация успешного взаимодействия государства и социально ориентированных некоммерческих организаций2.

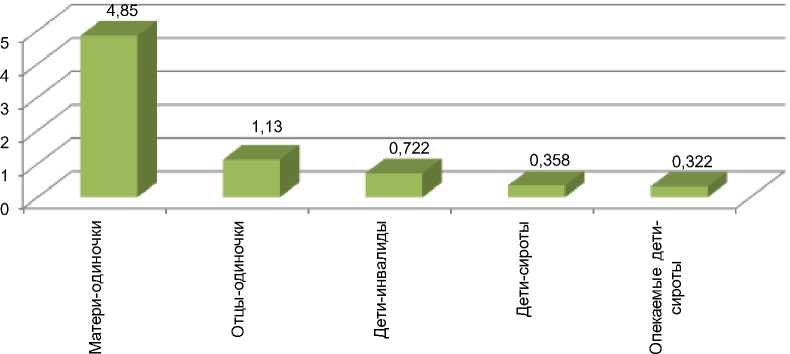

Всего в 2023/2024 учебном году в реализации проекта посредством участия в социальных практиках задействовано более 50 тыс. студентов и свыше 1 тыс. сотрудников профессорско-преподавательского состава 133 вузов и 3 ссузов страны из 63 субъектов. На рисунке 2 продемонстрировано количество социальных практик, реализуемых в рамках проекта.

Федеральный округ

Рисунок 2 – Количество социальных практик проекта «Обучение служением» по регионам 3

Figure 2 – Number of Social Practices of the Ministry Training Project by Region

Метод контент-анализа позволил выявить основные направления реализации социальных задач рассматриваемого проекта в рамках взаимодействия с семьями группы риска, воспитывающими несовершеннолетних. Также определены и систематизированы ключевые целевые группы, являющиеся объектами данных практик, подчеркнуты различия в распространенности практик в отношении ряда групп.

Перечень проанализированных социальных практик представлен на сайте «Добро.ру» в формате каталога социальных задач. Данные задачи формируются различными некоммерческими организациями, государственными учреждениями, общественными объединениями и частными компаниями по основным направлениям, представленным на рисунке 3.

Архитектура

Дизайн

Здравоохранение и ЗОЖ

Инклюзия

Исследования и разработки

ИТ-решения

Культура

Маркетинг и коммуникации

Образование

Менеджмент и управление проектами

Просвещение

Решения для развития региона

Социальные исследования

Технологические решения

Урбанистика

Экология

Рисунок 3 – Основные направления каталога социальных задач проекта «Обучение служением»

Figure 3 – Main Areas of the Catalog of Social Tasks of the Ministry Training Project

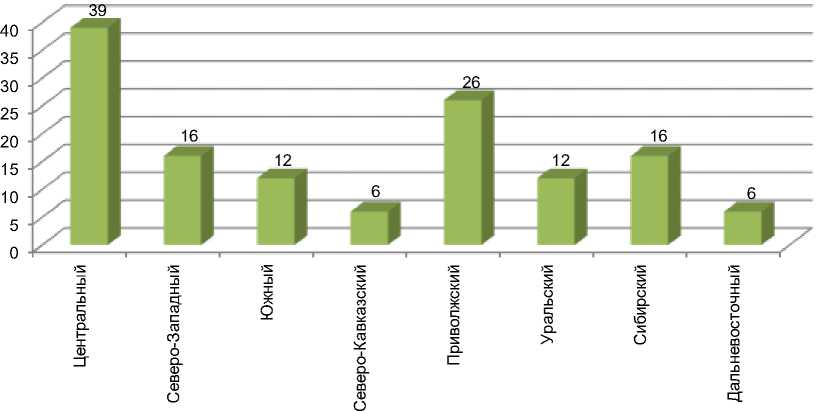

Нами проанализированы все социальные задачи проекта, опубликованные на момент написания статьи (952 задачи), на предмет отношения практик к работе с семьями различных категорий (полными или неполными семьями, асоциальными или благополучными). Установлено, что из общего количества исследованных задач 6,83 % (65 задач) относятся к работе с семьями. Условно данные практики можно разделить на три группы по направлениям их реализации:

-

– социальная помощь (социально-психологическая, социально-педагогическая и социально-медицинская) и поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

-

– культурное развитие молодых семей;

-

– формирование семейных ценностей;

-

– развитие педагогических компетенций родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Количественные данные по полученным материалам представлены на рисунке 4. Таким образом, можно наблюдать ситуацию различия в распространенности социальных задач, которые предлагают заказчики для решения индивидуальным добровольцам и различным организациям по направлениям. Проблематикой разницы в количественных показателях реализации практик «Обучения служением» по отношению к различным группам риска выступает наличие взаимодействия лишь с одной группой риска – семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, тогда как иные категории семей группы риска (социальные сироты, асоциальные семьи, семьи с одним родителем и т. д.) не включены во взаимодействие в рамках социальных заказов исследуемого проекта.

Рисунок 4 – Количество социальных задач проекта «Обучение служением», отвечающих цели исследования 1

Figure 4 – Number of Social Objectives of the Service Learning

Project Meeting the Research Objective

Как отмечалось ранее, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, действительно входят в группу риска, поскольку родители таких детей сталкиваются с ежедневными трудностями, связанными как с физическими и психологическими проблемами здоровья их детей, так и с психологическим давлением на них самих. Помимо этого, подобные семьи становятся уязвимы в материальном аспекте, так как им приходится оплачивать лечение детей, которое зачастую является дорогостоящим.

Однако следует отметить, что выявленное игнорирование в социальных заказах, а соответственно, и в социальных практиках других семей, попадающих в группы риска, может служить предвестником негативных качественных изменений в общественной структуре, поскольку отсутствие должной работы с такой категорией семей и внимания со стороны инновационных социальных институтов предполагает увеличение количества деструктивных семей в качестве человеческого капитала.

Тем не менее можно выделить успешные практики социальной работы с другими категориями семей группы риска, которые осуществляются в рамках анализируемого проекта «Обучение служением». Такой практикой является инновационная производственная (проектно-технологическая) практика, реализуемая в ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения», – «Ваш язык в наших руках». Она подразумевает взаимодействие с детьми из семей группы риска посредством изучения английского языка. Основными категориями граждан, на которых направлен проект «Ваш язык в наших руках», являются следующие категории семей группы риска:

-

– многодетные семьи;

-

– неполные семьи (матери- и отцы-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей);

-

– семьи различных категорий (малообеспеченные, неполные, полные), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

-

– асоциальные семьи (различных категорий), воспитывающие несовершеннолетних детей.

С помощью проекта студенты не только развивают собственные компетенции в рамках получаемого образования, но и оказывают социальную, психологическую, культурную и педагогическую помощь семьям группы риска. В итоге реализации проекта в деятельность обучающихся были вовлечены более 500 благополучателей.

При масштабировании реализации данного направления проекта, не входящего в перечень социальных заказов, и включения в дальнейшем аналогичных практик в исследуемую категорию социальных заказов появляется возможность усиления влияния профилактической и корректирующей функций волонтерских практик по социальной работе с семьями группы риска. Это позволит более качественно выполнять современные задачи социальной политики по формированию и развитию здорового и счастливого детства юных граждан.

1 Составлено авторами.

Подводя итоги, следует отметить, что на современном этапе развития России существует проблема наличия значительного количества семей, относящихся к группе риска. Это обусловливает потребность в новых подходах к социальной работе. Одним из них стал инновационный образовательный проект «Обучение служением», предполагающий обучение молодых людей со всей страны посредством создания образовательной инфраструктуры для организации деятельности в сфере социальной работы с различными категориями населения (в том числе с семьями группы риска) на благо общества. Большое количество практик, информация о которых публикуется на сайте данного проекта, говорит об их распространенности и широком охвате, однако исследование, проведенное с помощью контент-анализа, продемонстрировало пробелы в степени распространенности социальных практик работы с семьями группы риска. Реализация социальных заказов проекта ориентирована лишь на одну категорию – семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ. При этом иные категории (социальные сироты, асоциальные семьи, семьи с одним родителем и т. д.) не представлены в рамках анализируемых социальных заказов, однако присутствуют в иных практиках проекта «Обучение служением», что актуализирует вопрос интеграции иных категорий семей групп риска в сферу работы платформы «Добро.ру».

В дальнейшем планируется детальнее изучить проблематику различий в степени распространенности социальных заказов в проекте, ориентированных на работу с данной категорией граждан, и на основании полученных результатов сформировать систему эффективных механизмов снижения уровня обнаруженной диспропорциональности в направлениях работы проекта, а также налаживания коммуникации между субъектами социальной политики в вопросах взаимодействия с семьями группы риска, воспитывающими несовершеннолетних детей.

Список литературы Социальная помощь семьям группы риска: практика реализации проекта «Обучение служением»

- Добровольчество и волонтерство как инструмент профилактики девиантного поведения подростков / П.А. Кучеренко, Д.Г. Коровяковский, Н.В. Антонова, Н.М. Хромова, Е.В. Майстрович // Психология и право. 2020. Т. 10, № 2. С. 51-63. EDN: GPBARA

- Дорожкин Н.В. Особенности социальной работы с семьями группы риска // Новеллы права, экономики и управления 2020: сб. науч. тр. по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В.Р. Ковалев, Т.О. Бозиев. Гатчина, 2021. Т. 2. С. 513-516. EDN: DVLQOF

- Ермолаева С.А. Становление и развитие методологических подходов к исследованию проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних (конец XIX - начало XXI в.): монография. М., 2008. 296 с. EDN: QREPYN

- Жданова М.А. Социальное сиротство как предмет исследования в русле социально-педагогической реабилитации // Академия профессионального образования. 2019. № 2 (81). С. 75-78. EDN: UTTHLW

- Improving child health and healthcare use outcomes: How risk and resilience intersect in pediatric care / K. Byers, E. Monahan, Ju.S. Mccrae, J. Robinson, M. Finno-Velasquez // Prevention Science. 2022. Vol. 23, no. 7. P. 1143-1155. DOI: 10.1007/s11121-022-01389-x EDN: UIFTJE