Социологический анализ процесса профессиональной социализации будущих учителей

Автор: Самойлова Е.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 3 (44), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются подходы современных зарубежных социологов к проблеме профессиональной социализации. На основании результатов анкетирования выпускников Мордовского педагогического института сделана попытка анализа этапа профессиональной подготовки как одного из значимых в профессиональной социализации. Автор приходит к выводу, что профессиональная деятельность будущих учителей зависит от мотивации педагогического труда, качества профессионального образования, психологических и экономических условий образовательной и социальной среды

Короткий адрес: https://sciup.org/147136185

IDR: 147136185

Текст обзорной статьи Социологический анализ процесса профессиональной социализации будущих учителей

В статье рассматриваются подходы современных зарубежных социологов к проблеме профессиональной социализации. На основании результатов анкетирования выпускников Мордовского педагогического института сделана попытка анализа этапа профессиональной подготовки как одного из значимых в профессиональной социализации. Автор приходит к выводу, что профессиональная деятельность будущих учителей зависит от мотивации педагогического труда, качества профессионального образования, психологических и экономических условий образовательной и социальной среды.

Интеграция молодого поколения в профессиональную структуру общества — продолжительный и сложный процесс, имеющий свое специфическое содержание, поскольку молодежь является наиболее подвижной частью населения. Профессиональная социализация молодежи включена в целостный процесс социализации, результатом которого становится совокупность профессиональных, социальных и социально-психологических черт личности.

Интерес к данной проблеме нашел свое отражение в зарубежной социологии. Можно выделить ряд работ зарубежных исследователей, в которых рассматриваются различные аспекты профессиональной социализации.

Например, в трудах Изабель Басзан-же одной из главных проблем профессиональной социализации признается необходимость социального контроля за данным процессом еще в период учебы в вузе. «Учеба является ключевым моментом в процессе профессиональной социализации, так как именно в этот период обеспечиваются контроль за обучаемыми и приобщение их к новой профессиональной культуре, передача ценностей и норм, а также профессиональных знаний»1.

Приобретение новых ценностей, по мнению И. Басзанже, и является механизмом социального контроля. В связи с этим необходимо связать учебу и профессиональное включение в единый процесс — профессиональную социализацию. Процесс формирования профессио налов не менее важен, чем сам механизм, который приводит к освоению профессии. Если траектория индивида пересекается с общей траекторией (места учебы и работы), то в нее проникают и другие элементы, т. е. происходит их интеграция.

Интересна позиция еще одного зарубежного исследователя, Фреда Малера, который, изучая профессиональную социализацию и интеграцию молодежи в сферу трудовой деятельности, ввел термин «предваряющая социализация» (anticipatory socialization). Он определил ее как «часть процесса социализации, в котором личность совершенствуется и преобразует собственные ценностные ориентации, стремления и личные планы для будущих ролей, к которым готовится в процессе интернализации этих ценностей и которые, возможно, будут достигнуты в ближайшем будущем»2.

Процесс социализации обусловлен социально-экономическими различиями в статусе и ролях группы, к которой принадлежит личность. Он направлен на избежание статуса-кво и подвергается дальнейшему изменению. «Предваряющая социализация» стремится к дифференциации будущих ценностей, норм и требований и имеет позитивную тенденцию, выполняя требования, оправдывая ожидания, стремления и интересы личности или группы.

Таким образом, Ф. Малером процесс интеграции молодежи в сферу профессиональной деятельности рассматривается как часть перехода от первоначаль-

ИЕ. В. Самойлова, 2006

ного (приобретенного) статуса-роли через временный статус-роль к спроектированному (достигнутому) статусу-роли. «Предваряющая социализация» делает акцент на настоящем.

Профессиональная интеграция молодежи означает процесс изменения, переживаемый молодыми людьми на пути от специфичной школьной системы к специфичной рабочей системе. Следовательно, интеграция предстает как сдвиг социального пространства от мира учебы к миру работы и как сдвиг в социальном времени от настоящего обучения к ценностным ориентациям будущей работы.

Несмотря на существование различных форм, данный процесс протекает в определенных социально-экономических и культурных условиях, включая классовые и другие особенности. Обычная модель перехода представляет собой соприкосновение двух миров и двух времен, что и объясняет его противоречивый характер. «Современный процесс интеграции молодежи в сферу профессиональной деятельности характеризуется переходом молодежи из башни слоновой кости образовательных и профессиональных стремлений и ожиданий через туннель процесса социализации, возможностей школьного образования и трудовой занятости в лабиринт рынка труда»3.

Американский социолог Д. Лайт определяет профессиональную социализацию (occupational socialization) как «процесс подведения норм, ценностей и убеждений нового работника к нормам профессии или организации, в которой он работает»4. Этот процесс позразумева-ет изучение личностью ценностей, неофициальных правил и этики организации или профессии, а также то, каким образом люди, занимающие разные позиции в иерархии данной организации, взаимодействуют друг с другом и с клиентами.

Как и другие формы социализации, профессиональная социализация является взаимообусловленным процессом. Организация приобщает работников к основным нормам, ценностям и к определенному порядку, а личность, в свою очередь, приобретает знания и умения, необходимые для жизни и дальнейшего успешного продвижения по службе.

Таким образом, зарубежные исследователи рассматривают процесс профессиональной социализации как переходный этап, влияющий на социальную идентичность и интеграцию молодежи в профессиональную структуру общества.

Переход молодежи от учебной к профессиональной деятельности выступает как своеобразный социальный механизм, реализующий определенные социальные функции, среди которых главная — поддержание и развитие жизнедеятельности общества в целом и отдельных его составляющих.

В масштабах индивида большое значение имеют полученное образование, его соответствие ценностным мотивационным структурам индивида, а также интеллектуальные и психологические способности, потенциал специалиста в целом. Не менее важны социальные факторы профессионального становления, такие как профессиональное окружение, поддержка или сдерживание со стороны коллег и администрации, состояние той профессиональной области, где работает специалист, социальный престиж профессии. Их изучение имеет большое социальное значение, ибо чем больше позитивных и стимулирующих факторов воздействует на специалиста, тем больше его вклад в профессию. Все сказанное имеет отношение и к профессии педагога.

Каждый год проходят набор и выпуск студентов педагогических специальностей. Так, в 2005 г. МГПИ им. М. Е. Ев-севьева окончили 576 чел., из них 521 устроился по специальности. Однако все меньше и меньше выпускников педагогического вуза по окончании учебного заведения собираются посвятить себя школе. Сокращается доля студентов, стремящихся после окончания института работать школьными учителями. Со- циологический опрос, проведенный нами среди студентов выпускных курсов, выявил высокий процент тех, кто не намерен работать по педагогической специальности, и тех, кто собирается получить дополнительное непедагогическое образование (30 и 26 % соответственно). Трудиться учителем в общеобразовательной школе планируют лишь 14 %. 10 % настроены оказывать частные образовательные услуги. Научно-исследовательская деятельность привлекает 7 % студентов, служба в органах управления образования — 6 %. Работать учителем в нетрадиционной школе изъявили желание 4 %, директором школы — 3 %.

Обращает на себя внимание тот факт, что, по мнению выпускников института, как государство, так и общество оценивают профессию учителя невысоко, не учитывая трудности, с которыми они постоянно сталкиваются в сфере учебы, труда и быта (таблица). Учителя не видят заинтересованного отношения к своей работе ни со стороны государства, ни со стороны общества. Такое «самоощущение» не стимулирует их к педагогической работе. Более оптимистично выглядят оценки профессии семьей и самим учителем. В самооценке, видимо, работает сугубо психологический механизм самосохранения через уважение к себе, своей профессии, придания ей в собственных глазах значимости и важности.

Распределение ответов на вопрос «Какова, по Вашему мнению, оценка профессии учителя государством, обществом?», %

|

Оценка |

Высокая |

Невысокая |

Безразличное отношение |

|

Государством |

— |

74 |

26 |

|

Обществом |

— |

80 |

20 |

|

Семьей |

30 |

65 |

5 |

|

Вами лично |

60 |

35 |

5 |

Первым шагом на пути к достижению более высокого образовательного и профессионального статуса в обществе является поступление в вуз. Студенческие годы оказывают воздействие на оценку правильности сделанного профессионального выбора, формируют удовлетворенность избранной профессией в той мере, в какой обеспечивают активное вовлечение личности в разнообразные виды педагогической деятельности. Анализ факторов, повлиявших на решение поступить в педагогический институт, показал, что наиболее значимым среди них явилось «желание помочь детям адаптироваться к жизни, любовь к детям». Такое желание отметили у себя 30 % студентов. Это означает, что по окончании средних общеобразовательных учреждений они уже твердо определились в своем выборе и подкрепили его поступлением в вуз. На втором месте среди причин выбора профессии — «получение высшего образования» (19 %), затем следует «легкость поступления в педагогический вуз» (15 %). И % студентов привлекли возможность реализовать свой творческий потенциал, «творческое содержание работы». Примеру любимого учителя последовали 9 % опрошенных. Традиции семьи продолжили 6 %. Мотив «безвыходная ситуация» отметили 5 %. На последних местах — «совет друзей» (3 %) и «большой отпуск летом» (2 %).

Заметим, что случайность выбора характерна для части поступающих в любые вузы и прямо связана с количеством учебных заведений в городе: чем их меньше, тем выше удельный вес случайного выбора. Если выбор профессии связан с такими факторами, то мотивация по окончании вуза оказывается недостаточной.

Наиболее устойчива мотивация у будущих педагогов, избравших учительский труд по собственному желанию или следуя примеру любимого учителя. Именно у них стремление работать в сфере образования не только сохраняется, но и укрепляется.

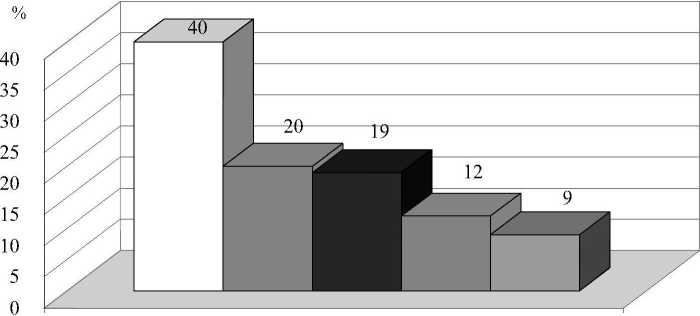

Переход из одной социальной группы (студенчество) в другую (учительство), освоение новой социальной роли, работа в незнакомом коллективе, изменение привычного ритма жизни сопровождаются определенными трудностями социальнопсихологического и педагогического пла на. Некоторые из таких трудностей, с которыми студенты столкнулись еще при прохождении педагогической практики в школе, показаны на нижеприведенном рисунке.

□ Агрессивное поведение учащихся

□ Безразличное отношение со стороны педагогического коллектива школы

■ Недостаток педагогических умений и навыков

□ Психические и физические перегрузки

□ Отсутствие внимания со стороны администрации школы

Распределение ответов на вопрос «С какими трудностями Вы встретились в период прохождения педагогической практики в школе?»

Переход от теоретического обучения к практическому в процессе педагогической деятельности, взгляд на работу учителя непосредственно в стенах школы могут внести определенные коррективы в первоначальные представления о профессии. Нас интересовал вопрос о том, как удовлетворенность и неудовлетворенность педагогической практикой влияет на профессиональное самоопределение студентов и способствует формированию положительных установок на педагогическую деятельность. Оказалось, что после прохождения педагогической практики на младших курсах желание работать учителем сохранилось у 50 % респондентов, причем оно не изменилось у 44, а у 6 укрепилось; первоначальная привлекательность педагогической работы несколько уменьшилась у 20, пропала у 16; желание сме нить профессию учителя появилось у 14 %. '

По мнению самих выпускников, их успешной профессиональной деятельности может способствовать, во-первых, «повышение разряда оплаты труда» (это отметили 35 %); во-вторых, «возможность карьерного роста» (24); в-третьих, «улучшение условий труда» (17); в-четвертых, «улучшение жилищных условий» (14 %). Материальная помощь со стороны администрации учебного заведения и моральная поддержка коллег и администрации необходимы 9 и 1 % респондентов соответственно.

Таким образом, профессиональное обучение в педагогическом вузе — это главный этап формирования личности будущего специалиста, поскольку формируемые в это время личностные особенности проявляются не только в профес- сиональной деятельности, но и во всех сферах жизнедеятельности человека.

Профессиональное самоопределение в вузе означает комплекс глубинных личностных процессов, отражающих отношение человека к миру и определяющих выбор того или иного способа поведения в повседневных жизненных ситуациях, это то общее, что характеризует специалистов любой области — профессиональные социальные установки, особенности восприятия профессионально значимых объектов и поведения по отношению к ним. У будущих учителей в этот период формируются основные навыки педагогического труда и углубляются представления о выбранной профессии. Качество профессиональной подготовки выпускника зависит не только от его склонностей и способностей, но и от социально-психологических и социальноэкономических условий образовательной и социальной среды.

Новые образовательные стандарты и технологии в сфере педагогического образования должны выполнять гумани стическую функцию, что предполагает целостность, системность воспитания, образования и развития будущего учителя, профессионально-педагогическую направленность воспитательной работы учебного заведения. Решающая роль в формировании личности будущего педагога отводится гуманитарной составляющей образовательного процесса. Это создание комфортной гуманной среды вуза, которая становится неотъемлемым элементом образовательного пространства, гуманитарная направленность преподавания всех дисциплин, максимальное использование их аксиологического потенциала.