Содержание структурных углеводов в заготовленных кормах Вологодской области

Автор: Богатырева Елена Валерьевна, Фоменко Полина Анатольевна, Мазилов Евгений Александрович

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 3 (47), 2022 года.

Бесплатный доступ

Сырая клетчатка в определённом количестве необходима жвачным животным как источник энергетического материала для стимуляции деятельности рубца, сохранения здоровья и поддержания на определенном уровне жирности молока. Она оказывает механическое воздействие на стенки рубца и кишечника, вызывая моторную функцию и перистальтику, удлиняет процесс жвачки, в результате которого выделяется большое количество слюны, которая идёт на щелочную реакцию, что обеспечивает кислотность рубца на уровне рН 6,5-7,0. Оптимальный уровень клетчатки в рационах зависит от продуктивности животных, их физиологического состояния, структуры кормления и других факторов. Для коров оптимальное количество сырой клетчатки в сухом веществе рациона должно быть 17-22%, причем не менее 14% должна составлять клетчатка грубых кормов. Для высокопродуктивных коров это количество должно быть на уровне 16-18%. Снижение клетчатки ниже 16% сопровождается нарушением процессов пищеварения, изменением соотношений ЛЖК и уменьшением жира в молоке. Избыточное содержание клетчатки снижает переваримость и использование других питательных веществ.

Силос, сырая клетчатка, ndf, adf, неструктурные углеводы, гемицеллюлоза

Короткий адрес: https://sciup.org/149141112

IDR: 149141112 | УДК: 636.085 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_3_39

Текст научной статьи Содержание структурных углеводов в заготовленных кормах Вологодской области

Молочное скотоводство является ведущей отраслью животноводства России и многих стран мира. Одной из ключевых проблем материального обеспечения молочного скотоводства является организация рациональной и научно-обоснованной системы кормления. Производство высококачественных кормов в недостаточном количестве и неэффективное их использование на основе научно-обоснованных норм кормления в дальнейшем приводит к снижению молочной продуктивности и высоким затратам кормов на единицу продукции и, в конечном счете, оказывает отрицательное влияние на экономику всего производства [1, 2].

Высокое качество кормов обеспечивается правильной организацией кормопроизводства, начиная с технологии выращивания кормовых культур (удобрение, орошение и другие приёмы), определения оптимальной фазы роста кормовых культур ко времени их уборки и до выбора эффективных технологий заготовки и хранения.

Вместе с совершенствованием технологии заготовки кормов и кормления скота нужно знать и понимать параметры оценки кормления и потребности животных в питательных веществах. Повышение переваримости корма считают одним из лучших рецептов повышения эффективности использования питательных веществ. Однако достичь этого можно только тогда, когда технолог хорошо понимает физиологические и биохимические процессы переваривания кормов в соответствии с физиологическими особенностями пищеварительной системы скота и физического состояния [3, 4].

Оценить питательность корма по одному показателю невозможно. Поэтому в настоящее время применяется комплексная оценка питательности кормов, в которую включена энергетическая питательность (ОЭ, ЭКЕ), содержание в кормах протеинов (СП, ПП), жиров, углеводов (крахмал, сахар, клетчатка), минеральных веществ (макро- и микроэлементов) [5].

В системе полноценного кормления сельскохозяйственных животных большое значение имеет обеспеченность их грубыми кормами. Питательное значение клетчатки в кормлении жвачных животных было только недавно отнесено к важным проблемам. Современное развитие в области питания жвачных показывает, что энергия

(переваримая, обменная, чистая) и протеин являются не единственными существенными факторами питания, обеспечивающими оптимальное кормление. Объём грубых кормов (клетчатки) в рационе является важным фактором, влияющим на потребление, переваримость и использование энергии переваримых веществ. Главная составная часть этих кормов — это структурные углеводы [6].

Особенностью жвачных животных является их способность перерабатывать и усваивать большое количество клетчатки грубых кормов, благодаря микроорганизмам рубца и толстого кишечника, преобразуя её в животноводческую продукцию. Оптимальное содержание клетчатки, получаемой с грубыми кормами, в рационах стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта, вызывает сокращение рубца, жвачку, во время которой в рубец со слюной поступает большое количество бикарбоната натрия, что является профилактическим средством ацидоза рубца. Следует учитывать, что при значительном уменьшении доли длинноволокнистой сырой клетчатки ниже 12%, а общей клетчатки ниже 16% от сухого вещества рациона нарушается рубцовое пищеварение, развивается ацидоз, угнетаются защитные силы организма [7].

Сырая клетчатка — это основная часть оболочек растительных клеток. В ее состав входят целлюлоза, гемицеллюлозы, пентозаны, гексозаны, лигнин, кутин, суберин. Соотношение между целлюлозой и лигнином в различных кормах разное. Если целлюлоза и гемицеллюлозы перевариваются достаточно хорошо ‒ на 65-68%, то лигнин - на 15-16% меньше. Лигнин не только сам плохо переваривается, но оказывает отрицательное влияние на переваримость других питательных веществ. Важное значение при оценке качества клетчатки отводится ее фракциям (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза) и содержанию в корме нейтрально-детергентной (NDF) и кислотно-детергентной (ADF) клетчатки [8].

Во-первых, клетчатка ‒ это труднопереваримый углевод, содержащийся в растительной пище. То есть, клетчатка ‒ общее название сложных углеводов, содержащихся в сплетении растительных пищевых волокон. Являясь разновидностью целлюлозы, клетчатка не поддается расщеплению пищеварительной системой и попадает прямо в микрофлору кишечника. Во-вторых, при анализе кормов выделяют сырую клетчатку. Сырая клетчатка ‒ это органические вещества, которые остаются нерастворимыми после получасового кипячения навески корма в разбавленной серной кислоте и разбавленной щелочи с последующим промыванием водой, спиртом и эфиром. [9].

В целом NDF является индикатором качества (переваримости и питательности) кормов растительного происхождения. Соотношение между составляющими NDF определяет переваримость, а значит и питательное качество растительного корма.

Кроме того, в связи с тем что клетчатка является самой объемной фракцией корма, по содержанию NDF так же оценивают потенциальную поедаемость рациона (наполняемость рубца) животным с учетом вместимости рубца.

NDF — это остаток (целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин) после обработки(экстракции) навескикормакипящим нейтральным раствором детергентов — натрия лаурилсульфата и этилендиаминотетрауксусной кислоты. После обработки корма из него удаляются хорошо усвояемые вещества — протеин, легкорастворимые сахара, крахмал, жиры, пектины и органические кислоты. При зоотехническом анализе зерновых кормов из них предварительно удаляют крахмал при помощи амилазы. Обычно концентрация NDF в кормах примерно в два раза превышает количество сырой клетчатки в сухом веществе рациона.

Переваримость NDF обусловлена ее химическим составом, то есть соотношением целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина. Поэтому корма с одинаковым содержанием NDF не всегда характеризуются одинаковой энергетической ценностью. К тому же некоторые виды кормов или рационов с высокой концентрацией NDF могут характеризоваться более высокой энергетической ценностью, чем корма и рационы с низким уровнем NDF [10, 11].

Кислотно-детергентная клетчатка определяется как остаток клетчатки после обработки в кислотных растворителях. В состав ADF входит в основном целлюлоза и лигнин, т.е. трудно перевариваемые углеводы. Таким образом ADF отличается от NDF очень низким содержанием гемицеллюлозы.

Количественно ADF достаточно хорошо коррелирует с содержанием энергии в корме, поэтому этот параметр иногда используют в формулах регрессии для расчета переваримой энергии. В дополнение к ADF для балансирования рациона используется параметр, определяющий количественное содержание лигнина в корме как показатель переваримости клетчатки, позволяющий оценить переваримость всего рациона в целом [12].

Неструктурные углеводы (NFC). В фракцию неструктурных углеводов переходят вымываемые при экстракции образцов корма нейтральным детергентом (растворителем) вещества: крахмал, сахара, пектин и органические кислоты (в основном летучие жирные кислоты).

Следует учитывать то, что максимально быстро ферментируются сахара, а стабильный крахмал практически не расщепляется в рубце и эффективно переваривается в кишечнике жвачных животных. Оптимизация рационов по содержанию в них неструктурных углеводов позволит предотвратить развитие у коров ацидоза и других метаболических заболеваний.

Показатель NFC существенно ниже традиционного показателя «БЭВ», а значит, он лучше отражает состав фракции неструктурных углеводов. Их концентрация в корме зависит от вида растительного сырья и способов его переработки [15].

Актуальность темы

Клетчатка играет особую роль в рубцовом пищеварении сельскохозяйственных животных. От обеспеченности коров этим углеводом зависит их здоровье, продуктивность и качество молока. Недостаток в кормах сырой клетчатки приводит к снижению жирности молока, а избыток – к снижению энергетической ценности рационов и уменьшению продуктивности животных. В соответствии с этим, изучение структурных углеводов в заготовленных кормах Вологодской области является весьма актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение.

В связи с вышеизложенным целью наших исследований является изучение содержания структурных углеводов в заготовленных кормах. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: изучение содержания сырой клетчатки, структурных углеводов, неструктурных углеводов в хозяйствах Вологодской области.

Материал и методика исследований

В лаборатории химического анализа СЗНИИМЛПХ проведен анализ качества заготовленных основных объемистых кормов из 70 хозяйств

Вологодской области, в том числе более 573,00 тыс. т. силоса за 2020 г. и 380,00 тыс. т. за 2021 г. соответственно [16,17].

В общей сложности проанализировано и оценено более 350 образцов сочных кормов на содержание NDF и ADF. Содержание питательных веществ определяли в соответствии с ГОСТами. ГОСТ 13496.4-2019 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье [18]. Сырая клетчатка метод Ганнеберга ‒ Штомана ( рис. 1 ). ГОСТ 316402012. Корма. Методы определения содержания сухого вещества [19]. Содержание нейтрально-детергентной клетчатки определяли методом VAN SOEST, кислотно-детергентной клетчатки методом VAN SOEST & ROBERTSON [20].

Определение питательных веществ по схеме зоотехнического анализа постоянно подвергалось критике как устаревшее и неточное, при этом наибольшим сомнениям подвергались результаты определения сырой клетчатки и БЭВ. Дело в том, что реагенты, используемые при определении СК (растворы кислот и щелочи), могут удалять до 60% целлюлозы, 80% гемицеллюлозы и от 10 до 95% лигнина из фракции сырой клетчатки. Эти вещества попадают во фракцию БЭВ, поэтому БЭВ часто оказываются менее переваримыми, чем сырая клетчатка, чего не должно быть. В зарубежной зоотехнической практике показатели БЭВ и сырой клетчатки перестали использовать около 30‒40 лет тому назад.

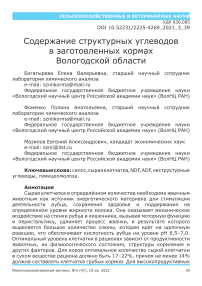

Альтернативная процедура определения клетчатки, называемая «детергентная аналитическая система», разработана Ван Соестом (VanSoest, 1963; 1967). По этой системе клетчатку, которая представляет собой прочные растительные клеточные стенки кормов, определяют, как нейтрально-детергентную клетчатку (NDF) и кислотно-детергентную клетчатку (ADF). Растительные клеточные стенки состоят в основном из 3-х видов полисахаридов (целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина), а также полифенольного вещества – лигнина. Кроме того, некоторого количества белка и воска, крепко связанных с материалами клеточных стенок. Эти вещества создают прочную структуру клеточных стенок растений, поэтому их называют структурными углеводами.

Рисунок 1 - Схема зоотехнического анализа кормов по Геннебергу и Штоманну (модифицированная)

Обработка результатов исследований

Главной составной частью объемистых грубых кормов (сено, силос, зеленые травянистые корма и т.д.) являются структурные углеводы. Доступными для организма жвачных они могут быть только после переваривания микрофлорой пищеварительного тракта. Клетчатка грубого корма стимулирует перистальтику рубца и жевательную активность, в результате активизируется слюноотделение, приводящее к нейтрализации повышенной кислотности и поддержанию оптимального рН для деятельности целлюлозолитических бактерий.

Исследованиями лаборатории физиологии пищеварения с.-х. животных установлены следующие уровни содержания NDF и ADF в кормах ( табл. 1 ).

Таблица 1 ‒ Содержание NDF и ADF в заготовленных кормах, %

|

Показатели |

NDF |

ADF |

|

Силос: разнотравный |

65,3 |

32,7 |

|

кукурузный |

57,1 |

28,5 |

|

злаковый |

66,4 |

35,4 |

|

Сенаж: разнотравный |

62,2 |

33,1 |

|

злаковый |

63,8 |

33,9 |

В зависимости от стадии лактации и уровня продуктивности коров нормы содержания NDF должны быть в пределах 28–50 % от СВ рациона, минимум NDF в объемистых кормах – на уровне 15–19 %, в рационах лактирующих коров – 25–33 %, ADF – 17–21 %. К сожалению, управлять уровнем содержания NDF и ADF в рационе возможно только путем подбора соответствующих кормов. Для этого следует четко знать содержание этих показателей в различных культурах (в зависимости от фаз развития) и создавать базы данных с их количественными характеристиками, позволяющими быстро использовать их для оптимизации содержания NDF, ADF и гемицеллюлозы в рационах кормления.

Содержание и химический состав сырой клетчатки по мере вегетации растений меняется. У молодых растущих растений в клеточной оболочке преобладает целлюлоза. С возрастом растений содержание сырой клетчатки, а в ней и лигнина существенно повышается.

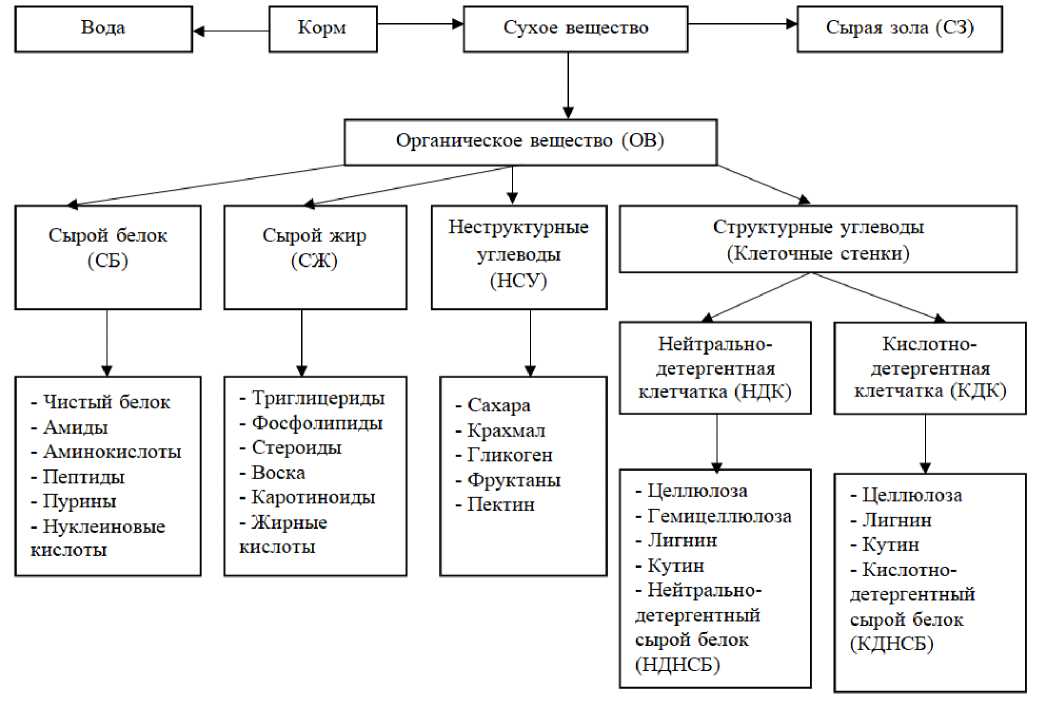

Содержание сырой клетчатки и NDF в сухом веществе в заготовленных кормах показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Содержание сырой клетчатки и NDF, % СВ

Исследования показали, что содержание нейтрально-детергентной клетчатки колеблется от 43,78 до 50,68%, кислотно-детергентной клетчатки от 24,36 до 34,85%. В различных травостоях количество сырой клетчатки находится в пределах 26,87-30,28%.

Содержание структурных углеводов в заготовленных кормах (силос) представлены в таблице 2.

Таблица 2 ‒ Содержание структурных углеводов в силосах

|

Вид корма |

Содержание сырой клетчатки, % |

Содержание NDF, % |

Содержание ADF, % |

Содержание гемицеллюлозы, % |

|

Многолетние злаковые травы |

27,96 |

49,69 |

34,85 |

14,84 |

|

Многолетние бобовые травы |

26,87 |

45,22 |

31,30 |

13,92 |

|

Многолетние злаковобобовые травы |

30,28 |

45,23 |

34,26 |

10,97 |

|

Многолетние бобовозлаковые травы |

28,82 |

50,68 |

34,47 |

16,21 |

|

Кукурузный |

27,47 |

43,78 |

24,36 |

19,42 |

Основываясь на результатах таблицы 2, можно сделать вывод, что самый оптимальный баланс NDF и ADF содержится в кукурузном силосе, который составил (NDF/ADF) 43,78/24,36 и в силосе из многолетних бобово-злаковых трав (NDF/ADF) 50,68/34,47. Это соотно- шение структурных углеводов наиболее приближено к оптимуму по данным лаборатории физиологии пищеварения сельскохозяйственных животных.

В таблице 2 приведены фракции клетчатки для различных травостоев. Высокое содержание NDF означает, что компонент имеет высокое содержание клетчатки. Оценить способность к ферментации можно по разнице между NDF и ADF. Большая разница означает, что доля растворимой и, следовательно, легко ферментируемой клетчатки высока. Это становится понятным, например, в кукурузном силосе.

Относительно небольшая разница между NDF и ADF означает, что, хотя мы можем достичь хорошего механического насыщения, но кишечник получит недостаточно питания. Следовательно, плохо ферментируемых кормовых компонентов недостаточно в качестве единственного источника клетчатки, они должны быть дополнены легко ферментируемым сырьем.

По данным таблицы 2 видно, что содержание гемицеллюлозы составило 10,97‒19,42%, а оптимальное количество гемицеллюлозы в рационах должно находится в пределах 10–15 % сухого вещества, являясь запасным питательным веществом в оболочках растительных клеток.

В новой системе зоотехнического анализа используют показатель «неструктурные углеводы» (NFC), включающий вещества, вымываемые при экстракции НДК. Эти вещества находятся внутри растительной клетки и представлены крахмалом, растворимыми сахарами, пектином, органическими, главным образом летучими жирными кислотами (ЛЖК). Показатель NFC существенно ниже показателя БЭВ и лучше отражает состав фракции неструктурных углеводов. NFC быстро сбраживаются в рубце с образованием ЛЖК, поэтому важно знать оптимальные их концентрации в рационах коров, чтобы исключить ацидоз и другие метаболические проблемы у животных.

Содержание неструктурных углеводов в заготовленных кормах (силос) представлены в таблице 3 .

Таблица 3 ‒ Содержание неструктурных углеводов

|

Вид корма |

Содержание сухого вещества, г |

Усвояемость СВ корма, (УСВ, %) |

Неструктурные углеводы, (NFC, %) |

|

Многолетние злаковые травы |

207,84 |

61,75 |

23,05 |

|

Многолетние бобовые травы |

243,00 |

64,52 |

29,85 |

|

Многолетние злаковобобовые травы |

201,41 |

62,21 |

25,12 |

|

Многолетние бобовозлаковые травы |

275,32 |

62,05 |

18,18 |

|

Кукурузный |

224,99 |

69,92 |

38,44 |

Содержание неструктурных углеводов варьируется от 18,18 до 38,44%. По нормам NRC–2001 максимальное количество NFC в рационах лактирующих коров должно составлять 36–44% сухого вещества, сухостойных – 20–35% сухого вещества. С другой стороны, этот показатель необходимо учитывать и для жизнестойкости и долголетия травостоев. Приведенные данные свидетельствуют, что содержание неструктурных углеводов в многолетних бобово-злаковых травостоях несколько меньше, чем в злаковых и бобовых травостоях, относительно гемицеллюлозы, в которой устоявшейся закономерности не установлено. Что касается силоса из кукурузы, то NFC здесь составляет 38,44 и гемицеллюлоза – 19,42 %.

Заключение

Независимо от вида многолетних трав, количество ADF было существенно ниже NDF, в свою очередь ADF превосходит по содержанию сырой клетчатки. Методика определения сырой клетчатки занижает ее содержание. В этой связи возникла необходимость в использовании системы детергентного анализа для контроля качества травостоя в отношенииуглеводов,чтодаетвозможностьобъективнооценитькачество растительного сырья, используемого для заготовки кормов. В результате исследований грубоволокнистых кормов (силос) установлено, что они имеют разный процентный состав питательных веществ. В зависимости от вида корма количество NDF варьирует в значительных пределах – от 43,78% (силос из кукурузы) до 50,68% (силос мн. бобово-злаковых трав). В силосе из многолетних злаковых трав содержание NDF выше, чем в силосе из бобовых и злаково-бобовых трав. Содержание ADF в силосе из разных видов трав составляет от 25,36 до 34,85 %. Количество кислотно-детергентнойклетчаткивкормахнижеколичестванейтрально-детергентной, так как в составе первой отсутствуют гемицеллюлозы.

Содержание гемицеллюлозы в исследуемых кормах составило от 10,97 до 19,42 %.

Учитывая важную роль клетчатки, современные подходы к определению качества корма и его питательности предлагают введение новых параметров для характеристики качества кормов. На сегодняшний день не все хозяйства составляют рационы для своих подопечных, используя NDF и ADF, а по-прежнему прибегают к такому показателю, как сырая клетчатка. Однако, на наш взгляд, стоит перейти к более грамотному и детальному составлению рационов для обеспечения высокой молочной продуктивности коров в разные периоды лактации и перед запуском, чтобы не допустить ненужного жироотложения у коров или же худобы, снижения продуктивности и содержания в молоке жира и белка.

Список литературы Содержание структурных углеводов в заготовленных кормах Вологодской области

- Гиниятуллин, Ш.Ш. Кормление коров по периодам лактации и организация раздоя коров / Ш.Ш. Гиниятуллин // Российский электронный научный журнал. ‒ 2016. ‒ № 1 (19). ‒ С. 263-279.

- Фоменко, П.А. Питательная ценность исходного сырья как основа доброкачественного корма / П.А. Фоменко, Е.В. Богатырева // АгроЗооТехника. ‒ 2022. ‒ Т. 5. ‒ № 1.

- Полноценное кормление молочного скота – основа реализации генетического потенциала продуктивности / В.И. Волгин, Л.В. Романенко, П.Н. Прохоренко, З.Л. Федорова, Е.А. Корочкина // М., 2018.

- Серова, С.В. Качество силоса в хозяйствах Вологодской области / С.В. Серова, П.А. Фоменко // Молочнохозяйственный вестник. ‒ 2014. ‒ № 1 (13). ‒ С. 43-48.

- Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П. Калашников [и др.]. ‒ М., 2003. – 456 с.

- Саханчук, А.И. Влияние фракционного состава клетчатки на переваримость кормов коровами в период сухостоя / А.И. Саханчук, А.А. Курепин // Животноводство и ветеринарная медицина, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь, 2012. ‒ С. 5-9.

- Муратова, Н.С. Влияние кормовых структурных углеводов на молочную продуктивность и воспроизводительные качества коров / Н.С. Муратова, В.В. Танифа, В.Л. Лукичев // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. ‒ 2016. ‒ № 4 (48). ‒ С. 121-125.

- Ганущенко, О. Клетчатка в рационах жвачных / О. Ганущенко // Животноводство России. ‒ 2019. ‒ № 10. ‒ С. 37-43.

- Кузьмина, Л.Н. Качество клетчатки и эффективность ее использования в рационах голштин-холмогорских коров / Л.Н. Кузьмина, А.П. Карташова // Аграрный вестник Урала. ‒ 2020. ‒ № 7 (198). ‒ С. 56-64.

- Колганова, Т.Ю. Уровень и качество структурных углеводов в рационе молочного скота / Т.Ю. Колганова // Главный зоотехник. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 9-14.

- Лученок, Л.Н. Содержание структурных и неструктурных углеводов в травостое люцерны желтой, возделываемой на агроторфяных почвах / Л.Н. Лученок, О.В. Пташец, А.В. Юзупанов // Мелиорация. ‒ 2019. ‒ № 4 (90). ‒ С. 58-65.

- Сизова, Ю.В. Роль нейтрально-детергентной клетчатки в кормлении молочных коров / Ю.В. Сизова // Инновационная наука. ‒ 2015. ‒ Т. 2. ‒ № 6 (6). ‒ С. 101-103.

- Гусаров, И.В. Питательность и качественные показатели сочных кормов Вологодской области с учётом требований ГОСТа / И.В. Гусаров, П.А. Фоменко, Е.В. Богатырёва // Молочнохозяйственный вестник. ‒ 2020. ‒ № 3 (39). ‒ С. 43-52.

- Кузьмина, Л.Н. Углеводное питание высокопродуктивных голштин-холмогорских коров с учетом качества кормов и их доступности / Л.Н. Кузьмина // АгроЗооТехника. ‒ 2019. ‒ Т. 2. ‒ № 2. ‒ С. 5.

- Сизова, Ю.В. Функционально-метаболическое значение углеводов в кормлении коров / Ю.В. Сизова // Вестник НГИЭИ. ‒ 2013. ‒ № 4 (23). ‒ С. 115-121.

- Гусаров, И.В. Химический состав и питательность кормов Вологодской области за 2020 год / И.В. Гусаров, П.А. Фоменко, Е.В. Богатырева // Вологда, 2021.

- Фоменко, П.А. Химический состав и питательность кормов Вологодской области за 2021 год / П.А. Фоменко, И.В. Гусаров, Е.В. Богатырева. ‒ Вологда, 2022.

- ГОСТ 13496.4-2019. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина.

- ГОСТ 31640-2012. Корма. Методы определения содержания сухого вещества.

- ГОСТ ISO 13906-2013. Межгосударственный стандарт. Корма для животных. Определение содержания кислотно-детергентной клетчатки (КДК) и кислотно-детергентного лигнина (КДЛ)