Современные тенденции интеграционных процессов в системе высшего образования

Автор: Пустынникова Екатерина Васильевна

Рубрика: Управление социально-экономическими системами

Статья в выпуске: 3 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию интеграционных процессов в системе высшего образования. В современной хозяйственной практике интеграция широко распространена в организациях разных форм собственности и отраслевой специфики и является одним из эффективных подходов управления. В настоящее время интеграционные процессы в системе высшего образования являются достаточно приоритетными и признаны одной из наиболее эффективных форм преобразований. В качестве методической базой исследования были применены гипотетико-дедуктивный, статистический, исторический, логический и другие методы. В данной статье изложены основные аспекты интеграционных процессов в системе высшего образования, представлена терминология и классификация интеграции, дано описание причинно-следственных связей интеграционных процессов. Показано, что интеграция, в соответствии с гибкими и сбалансированными принципами, адаптирует трехуровневую систему высшего образования к тенденциям политических, экономических и социальных преобразований. В ходе аналитического обзора деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» установлено, что для полноценного участия университета в Болонском процессе и создания благоприятных условий для его функционирования, в УлГУ реализуется ряд мероприятий: во-первых, внедрена внутривузовская система контроля качества образования с привлечением внешней оценки деятельности вуза; во-вторых, УлГУ интегрирован в общероссийское информационно-образовательное пространство; в-третьих, созданы научно-образовательные центры (НОЦ) в формате взаимодействия с научными центрами, институтами РАН и РАО. Результат аналитического исследования деятельности УлГУ выявил тенденцию снижения контингента студентов. Авторская гипотеза исходит из того, что для устойчивого развития и усиления конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг высшим учебным заведениям необходимо сделать приоритетным развитие вертикальной интеграции «вперед», направленной на устойчивое взаимодействие с рынком труда и «назад», для взаимодействия с организациями среднего и средне профессионального образования. По мнению автора, интеграционные процессы в системе высшего образования благоприятно отразятся как на развитии образовательной, так и социально-экономической систем.

Интеграционные процессы, рынок образовательных услуг, вертикальная интеграция "вперед", "назад", синергетический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/147156365

IDR: 147156365 | УДК: 378.111 | DOI: 10.14529/em170316

Текст научной статьи Современные тенденции интеграционных процессов в системе высшего образования

Модернизация российской экономики откроет новые возможности для развития российской экономики и общества [17]. Основа современной экономики – креативный потенциал человека, человеческие качества, поэтому приоритетной сферой развития в экономике должно быть создание этих качеств, то есть, в первую очередь такая сфера, как образование1. В настоящее время для системы высшего образования характерны глубокие преобразования в организационно-управленческой области. Кардинальные изменения в данной области ориентированы на актуализацию нормативных баз образовательных учреждений и условий их реализации с целью обеспечения самореализации обучающихся, создания единого образовательного пространства, обеспечения государственных гарантий качества образования. Современное реформирование в области образования проводится в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.

Поскольку образовательные организации при оказании образовательных услуг вступают в многосторонние интеграционные связи, то решение глобальных задач по реформированию отечественного образования целесообразно рассматривать через призму интеграционных подходов управления. Будущее определяет не столько высоким уровнем развития техники, сколько социологическими конструктами, в особенности нахождением консенсуса в социальном плане [16]. Интеграционный формат развития ведет к тому, что внедрение нововведений в научной, образовательной и производственной структурах позволит адаптировать образовательные процессы к политическим, экономическим и социальным изменениям, которым характерны неравномерность и неопределенность.

Изменение и усложнение социальной структуры требует от субъектов системы образования взаимодействия и согласования интересов и действий, что в свою очередь, обеспечит устойчивую тенденцию ее стратегического развития. Эффективность интеграции достаточно подробно изложена в теоретико-методологическом описании управления организацией, кроме того, опыт про- ведения интеграционных процессов подтверждает целесообразность подобных преобразований на практике.

-

1. Теоретические аспекты интеграции в современной системе образования

1.1. Терминология интеграции в системе высшего образования

В настоящее время потребитель стал более доступным, темп работы более ускоренным – все это рождает множество возможностей, но и множество проблем, начиная от дополнительных затрат на технологии и заканчивая совершенно новыми методами управления [17].

Рассмотрим тенденции развития интеграционных процессов в системе высшего образования.

Интеграция в образовании для образовательных организаций проявляется в расширении и углублении научно-образовательных связей, более полном использовании ресурсов; на уровне государства – в создании единого образовательного пространства, обеспечения преемственности основных образовательных программ, гарантии высокого качества образования [1, ст. 11 З.О.]. Процесс интеграции в хозяйственной практике изучается достаточно давно как зарубежными, так и отечественными учеными, что позволило сформировать терминологический аппарат и разработать интеграционный механизм управления.

Интеграция – (от лат. integer – целый, единый) объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними [2].

Рассмотрим терминологию «интеграция» зарубежных теоретиков. Американские ученые М.Х. Мескон, А. Альберт, Ф. Хедоури [9] считают, что интеграция в современной экономике выражается в развитии взаимодействий между ее экономическими единицами, возникновении новых формообразований, возрастании целостных свойств систем с целью получения максимального синергетического эффекта. Интеграционные функции проявляются в установлении связей между ранее разрозненными элементами системы.

Гаплин Т.Дж., Хэндон Марк охарактеризовали интеграцию как процесс по объединению компаний в целях диверсификации рисков; восстановления разрушенных организационных связей и их структурной перестройки, снижении транзакционных издержек в результате изменения характера взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы [3].

Ведущие английские ученые Кэмпбелл Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. отмечают [8], что интеграция выражается во внутреннем росте на условиях устойчивых согласованных действий субъектов, проводится на всех стадиях экономического цикла их развития.

Белорусский ученый Герштейн Е. Ф. [4] считает, что интеграция проявляется в развитии взаи- модействий между организациями, появлении новых форм взаимодействий, возрастании целостных свойств систем. Ее сущность проявляется через: установление связей между разрозненными элементами системы с дальнейшим углублением и усилением, систематизацией и согласованием существующих связей, появлением новых интегративных (целостных) свойств в системе и изменении ее структуры.

Наш соотечественник Клейнер Г.Б. [7] под интеграцией понимает установление таких взаимоотношений между организациями, которые обеспечивают долгосрочное сближение их генеральных целей.

Таким образом, целесообразность интеграции организаций определяется возможностью найти более эффективные методы решения проблем, возникающих в процессе их развития.

Изменения в организации и методах функционирования субъектов образовательной системы обусловлены, прежде всего, сдвигами управления в системе образования, в результате которых образовательные учреждения имеют более широкие возможности, а контроль за выполнением основных функций дифференцирован между администрацией образовательных организаций и государственными органами. Подобные преобразования потребовали комплексного подхода управления на основе интегрированных подходов в соответствии с тенденциями реализации интеграционных мероприятий. Вне зависимости от того, каким образом формируется потенциал интеграции, совместная деятельность требует сбалансированных согласованных взаимодействий.

По мнению П. Самуэльсона, интеграция обеспечивает условия лучшего использования существующих ресурсов [11].

В хозяйственной практике сложились разнообразные типы интеграции, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера отношений между участниками, специфики взаимодействия и функциональной особенности субъектов интеграции.

1.2. Условия интеграционных процессов

К базовым основаниям проведения интеграционных процессов в системе высшего образования следует отнести: мотивы, стимулы, факторы, условия [10, с. 22] .

Существует несколько мотивов для проведения интеграции в системе образования, среди наиболее важных следует отнести следующие:

-

– повышение уровня технического и методического оснащения;

-

– внедрение инноваций в образовательный процесс;

-

– обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг;

-

– снижение затрат, в том числе издержек упущенных возможностей;

-

– создание надежного, взаимовыгодного сотрудничества между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями;

-

– гибкое реагирование на внешние воздействия, в том числе государственное регулирование;

-

– создание эффективных систем планирования, координирования и контроля.

Конкретные причины интеграции заключаются в следующем [10, с. 23–24]:

-

– усиление экономических преимуществ (рост объема услуг, снижение удельных затрат, повышение рентабельности оказываемых услуг);

-

– увеличение доли рынка;

-

– улучшение качества оказываемых услуг;

-

– проведение инновационной политики;

-

– мобильное реагирование на требования рынка.

Основными стимулами осуществления современных интеграционных процессов является расширение позиционирования на рынке, в данном случае, на рынке образовательных услуг, что в свою очередь влияет на усиление конкурентных преимуществ образовательных организаций.

К числу наиболее важных факторов , влияющих на интеграционные процессы в образовании, отнесем следующие:

-

V организационные, которые проявляются в адаптации организаций к политическим, экономическим и социальным преобразованиям;

V экономические, адаптирующие образовательные организации к изменениям экономического развития регионов и государства; бюджетной, отраслевой политик; уровню платежеспособного спроса;

V технические, адаптирующие систему образования к международным, отраслевым, социальным тенденциями развития и внедрения принципиально новых образовательных технологий в систему образования;

V социальные, ориентирующие систему образования к реализации социальных, образовательных реформ, адаптирующие систему образования к изменению уровня потребительского спроса; демографическим процессам.

Таким образом, на основании вышеизложенного очевидно, что интеграционные процессы проявляются в совместном использовании образовательными организациями ресурсов и связей.

Субъекты образовательной системы, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров, вступают во взаимодействия с различными субъектами рыночной системы и по этой причине вынуждены адаптироваться как к государственному регулированию, так и к требованиям потребителей образовательных услуг, в том числе и работодателей.

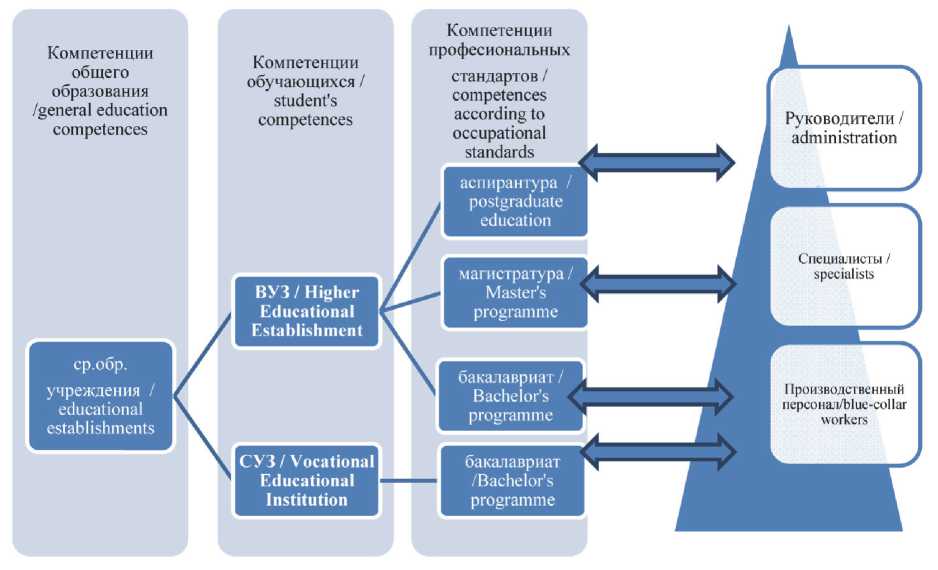

В настоящее время в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в высшем образовании проводится подготовка по установленным трем уровням:

-

– высшее образование – бакалавриат;

-

– высшее образование – специалитет, магистратура;

-

– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.

На рис. 1 представлена последовательность образовательных этапов.

На основании вышеизложенного очевидно, что интеграционные процессы в системе образования, в том числе по уровням подготовки способствуют реализации достаточно гибкого и сбалансированного подхода по реформированию всей образовательной системы, тем самым адаптируя ее развитие к тенденциям политических, экономических и социальных преобразований.

На основании систематизации теоретических аспектов, сформулирована авторская дефиниция интеграции в образовании следующим образом – это объединение нескольких образовательных этапов в единый процесс на условиях согласования методов, программ, форм обучения. Развитие взаимовыгодных связей на рынке образовательных услуг способствует более полному использованию имеющихся ресурсов субъектов системы образования, что обеспечивает повышение качества образования.

По мнению Гэлбрейта, в случае принятия решения об интеграции необходимо руководствоваться конкретными задачами и целями и исходить из того, что современная организация профессионально занимается выработкой и принятием управленческих решений на условиях самосознания и рыночных принципов [6].

Следует заметить, что подобные процессы реформирования реализуются в условиях рыночной экономики, а это в свою очередь, ориентирует субъектов на гарантию эффективности реализации данных мероприятий. На основании вышеизложенного очевидно, что подобного рода интеграционные процессы в образовательной сфере могут осуществляться исключительно на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

1 .3. Классификация интеграционных процессов в образовательной системе

В связи с многообразием форм взаимодействий и особенностью связей между участниками образовательной системы необходимо классифицировать интеграционные процессы по основным способам и условиям взаимодействия. Далее представлена авторская классификация интеграционных процессов в системе образования.

-

1. По направлению:

-

> «назад» внимание сконцентрировано на участии в предшествующих образовательновоспитательных процессах. Для образовательных организаций данный вид интеграции позволяет проводить мониторинг потребительской емкости

Производственный персо нал/bl ue-col 1аг workers

programme

Компетенции общего образования /general education competences

Компетенции обучающихся / student's competences

Компетенции професиональных стандартов/ competences according to occupational standards

Руководители / administration

Специалисты / specialists

аспирантура / postgraduate education

магистратура/ 1

Master's .

ВУЗ / Higher Educational Establishment

ср.обр.

учреждения / educational establishments

бакалавриат/ Bachelor's programme

СУЗ/Vocational Educational Institution

бакалавриат /Bachelor's

programme

Рис. 1. Уровни подготовки в сфере высшего образования

образовательных услуг и одновременно профориентацию, тем самым создавать благоприятные условия для дальнейшей тенденции развития организации на рынке услуг. Например, реализация профориентационной работы вузов в среднеобразовательных учреждениях;

-

> «вперед» - участие в последующих образовательных процессах (послевузовского образования). В формате трехуровневого высшего образования это стало неотъемлемым условием функционирования, кроме того, инновационные процессы в производстве требуют постоянно расширения компетенций персонала, что в свою очередь ориентирует предприятия и организации на взаимовыгодное сотрудничество субъектов образовательной и производственной сфер.

-

2. По форме взаимодействия:

Таким образом, в зависимости от направления интеграции , образовательные организации могут влиять на усиление позиций на рынке образовательных услуг в результате проведения профориентационных мероприятий.

-

> горизонтальные связи направлены на расширение доли рынка путем диверсификации услуг и увеличения количества образовательных организаций;

-

> вертикальные - на расширение компетенций по уровням подготовки.

-

3. По формату взаимодействия с субъектами образовательной системы:

В соответствии с формой взаимодействия возможно формирование комплексного механизма управления в сфере образования как по уровням и направлениям подготовки, так и по управлению образовательными организациями, что обеспечит устойчивость их функционирования как при внутренних, так и внешних воздействиях.

-

> региональная - в формате региона;

-

> межрегиональная - на территории государства;

-

> международная в формате международного сотрудничества. Интеграция образовательных организаций в глобальных масштабах позволяет более активно осваивать передовой опыт в области образования, привлекать дополнительно контингент, передовые технологии и образовательные методики.

-

4. По форме собственности:

-

> бюджетные образовательные организации ориентированы на финансирование из государственного бюджета (федерального или регионального; возможна смешанная схема финансирования, например, финансирование опорных региональных вузов);

-

> частные - на самофинансирование;

-

> смешанные (частно-государственное партнерство) на комплексный подход финансирования.

Интеграция по форме собственности позволяет использовать достаточно широкий диапазон финансирования, в том числе как из государственного бюджета, так и из частных источников. В свою очередь, данный тип интеграции ориентирует образовательные учреждения развивать наиболее перспективные направления подготовки и уча- ствовать в реализации актуальных научнообразовательных проектов, создать материальнотехническое, кадровое, инфраструктурное обеспечение образовательных организаций как при выборе узкоспециализированного отраслевого направления подготовки, так и широкого спектра направлений.

На основании проведенного исследования выявлено, что интеграционные процессы в образовательной системе адаптируют внутреннее положение образовательных учреждений к внешним условиям, повышают эффективность совместного функционирования, тем самым усиливают и конкурентные преимущества как образовательных организаций, так и системы образования в целом.

-

В. Черемисинова отмечает, что при проведении исследований относительно социальноэкономического положения необходима оценка степени развития субъектов и механизмов публичной политики [18].

-

2. Интеграционный процесс в системе высшего образования на примере ФГБОУ ВО «УлГУ»

2.1. Аналитический обзор образовательных услуг опорного университета

Рассмотрим в качестве примера реализацию интеграционной политики образования в одном их учреждений высшего образования Приволжского Федерального округа – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

Тенденция развития образовательных услуг в системе высшего образования на примере Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»

УлГУ – классический вуз, входит в состав 22 опорных университетов РФ. С 1992 года, с момента его образования по настоящее время было подготовлено около 50 тысяч специалистов более чем по 200 направлениям подготовки2.

Для полноценного участия УлГУ в Болонском процессе и создания благоприятных условий для его функционирования, в вузе реализуется политика обеспечения качества образовательных учреждений и образовательных программ в соответствии с требованиями европейского сообщества. Среди наиболее важных процессов следует отме-тить3:

– уровневую систему высшего образования;

– систему зачетных единиц для признания результатов обучения;

– внутривузовскую систему контроля качества образования и привлечение к внешней оценке деятельности вуза студентов и работодателей;

– интеграцию УлГУ в общероссийском информационно-образовательном пространстве.

С 2015 г. официальный веб-сайт УлГУ стал доступен по кириллическому доменному имени УлГУ.РФ. Университет является региональным центром федеральной университетской телекоммуникационной сети RUNNet, обеспечивая учреждениям образования и культуры Ульяновской области доступ к информационно-телекоммуникационным сервисам сети. В партнерстве с государственными научными центрами, институтами РАН и РАО действуют научно-образовательные центры УлГУ (НОЦ): экспериментальной биологии и медицины; лазерных, оптоволоконных и радиационных технологий; радиационных технологий; математического и компьютерного моделирования; НОЦ в области педагогики и психологии.

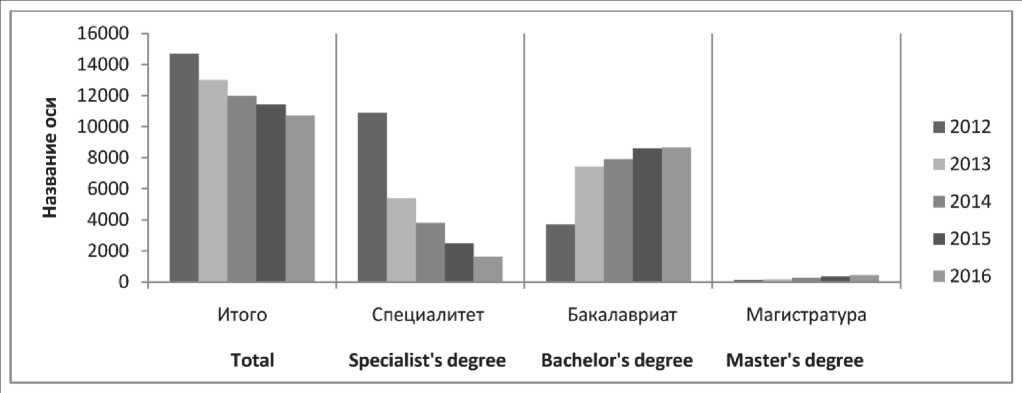

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в УлГУ проводится подготовка по трем уровням высшего образования: бакалавриат; специалист, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации. Однако, в УлГУ, как и во многих высших учебных заведениях России, наблюдается снижение численности студентов (рис. 2).

Следует отметить, что причинами современной проблемы сокращения численности студентов, особенно в регионах, являются не только демографические процессы, вызванные негативными последствиями социальной политики в 90-х годах, но и кратным сокращением бюджетных мест [19].

По данным статистического наблюдения, представленных в таблице, с 2012 по 2016 гг. в УлГУ наблюдается снижение контингента, в среднем на 30 %. На фоне данного снижения в 2016 году численность студентов составила 10,7 тыс. человек; среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава университета – 826 человек.

Следует отметить, что современному рынку образовательных услуг характерна несовершенная конкуренция, которой присущ административный рычаг воздействий, что в свою очередь ограничивает поступательное развитие системы высшего образования и негативно влияет на уровень образования и подготовку трудовых ресурсов.

2.2. Тенденция развития интеграционных процессов в регионах

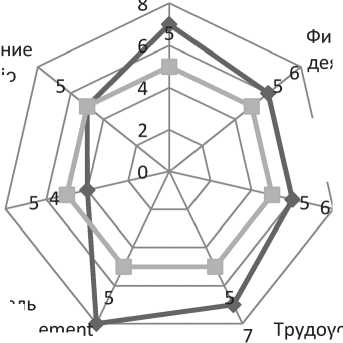

В качестве основных показателей, по которым делается вывод об успешности УлГУ, на данный момент выбрано 7: показатели научно-исследовательской финансово-экономической деятельности; удельный вес иностранных студентов; показатель трудоустройства выпускников; уровень подготовки (остепененность) ППС; средний балл ЕГЭ абитуриентов; соотношение средней заработной платы работников университета с региональной заработной платой. Каждый критерий сравнивается с минимальным нормативным пороговым значением.

В соответствии с методикой оценки успешности вуза (рис. 3) показатели деятельности УлГУ

Рис. 2. Динамика численности контингента УлГУ (2012–2016 уч. годы)

Численность среднегодового контингента ФГБОУ ВО «УлГУ» (2012–2016 уч. годы) [19]

|

Контингент |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

Всего |

14703 |

12993 |

11976 |

11418 |

10716 |

|

Специалитет |

10889 |

5404 |

3811 |

2479 |

1621 |

|

Бакалавриат |

3692 |

7425 |

7904 |

8599 |

8653 |

|

Магистратура |

122 |

164 |

261 |

340 |

442 |

|

В т.ч. по формам обучения |

|||||

|

Очная |

|||||

|

Всего |

9090 |

8507 |

8039 |

7365 |

7139 |

|

Специалитет |

6797 |

3097 |

2625 |

1231 |

1197 |

|

Бакалавриат |

2171 |

5246 |

4153 |

5794 |

5523 |

|

Магистратура |

122 |

164 |

261 |

340 |

419 |

|

Заочная |

|||||

|

Всего |

5613 |

4486 |

3937 |

4053 |

3577 |

|

Специалитет |

3092 |

2307 |

1186 |

1248 |

424 |

|

Бакалавриат |

2521 |

2179 |

3751 |

2805 |

3130 |

|

Магистратура |

– |

– |

– |

– |

23 |

|

Деятельность evalu Региональное соотношение Jr з/платы/Salary ratio / л 1 2 Средний балл ЕГЭ/Average X Unified State Examination 5 У— grade \ \ / Доп. показатель — (остепененность)/5ирр1етеп1г” ary parameters 8 |

/ Research and ^tion ♦ факт/de facto

Финансово-экономическая , деятельность/Financial and 5 economic activities \ —X \ Удельный вес иностранных \ / ^ ^ студентов/Relative density of / foreign students

|

вполне удовлетворяют требованиям Минобрнауки России. По данным проведенного анализа следует, что вуз относится к группе эффективных при достижении пороговых значений по любым трем и более показателям из семи. Шесть показателей университета превышают пороговые значения.

Проведенное исследование показало, что в УлГУ достаточно развита вертикальная интеграционная. Так, например, вертикальная интеграция «вперед» характеризуется сотрудничеством УлГУ с кадровыми службами предприятий, организаций, учреждений, как коммерческих, так и бюджетных структур, в том числе центрами занятости города и области (в банке данных Центра СТВ – 500 предприятий и организаций); в УлГУ действуют факультеты последипломного образования и повышения квалификации. В формате профориентационной работы администрация университета организует прохождение практик; проводит мониторинг рынка труда, что в целом содействует трудоустройству выпускников.

Вертикальная интеграция «назад» в условиях современных реалий имеет особое значение, поскольку ориентирована на обеспечение ресурсами. На сегодняшний день можно отметить, что в этом направлении в УлГУ реализуется ряд следующих мероприятий:

-

> созданы Молодежные финансово-экономическая, информационно-математическая академии, в которых заинтересованные школьники по данным направлениям имеют возможность более углубленно изучать отдельные дисциплины;

-

> функционируют узкоспециализированные классы более, чем в 10 школах г. Ульяновска, в том числе, лицей № 40 при УлГУ, вошедший в пилотную группу 20 школ России, апробирующих инновационные образовательные программы «Лига школ Роснано»; лицей № 11 и гимназия № 33, где в специализированных классах сделан акцент на более глубокое изучение химии и биологии; в школах № 6 и 38 проводится более углубленное изучение математики, информатики и иностранных языков. Реализация данных направлений способствует выбору профессии школьников, успешному поступлению абитуриентов и затем более углубленному обучению в соответствующих направлениях;

-

> в составе УлГУ функционируют средние профессиональные учебные заведения, реализующие программы СПО: Автомеханический техникум, Медицинский колледж, Музыкальное училище им. Г.И. Шадриной, экономический колледж «Сокол». Выпускники данных учебных заведений ориентированы на дальнейшее обучение в УлГУ.

Очевидно, что выпускники средних и среднепрофессиональных учебных заведений имеют широкие альтернативы при выборе учебного заведения, таким образом, профориентационная работа конкретного высшего учебного заведения позво- ляет определить выбор дальнейшего обучения абитуриента и повысить уровень подготовки.

В системе высшего образования в формате проведения профориентационных мероприятий подобные виды интеграции способствуют привлечению абитуриентов на различные направления и уровни подготовки. Следует заметить, что интеграционные процессы являются неотъемлемым инструментом управления высшими учебными заведениями в настоящее время, но совершенно очевидно, что данный инструментарий должен совершенствоваться в дальнейшем.

В этом аспекте хотелось бы заметить, что для проведения профориентационных мероприятий необходима интегрированная среда, объединяющая как образовательные учреждения (среднеобразовательные, профессионально-образовательные, высшие), так и органы управления федерального, регионального, местного уровней, а также работодателей. По мнению Грабоздина Ю.П., особую актуальность приобретают связи высшей школы и бизнеса в вопросах создания профильных кафедр [5].

Практика показала, что интеграционные мероприятия, ориентированные на получение синергетического эффекта, всегда выгодны и целесообразны, поскольку согласуется широкий формат интересов, прежде всего, общественных. Эту точку зрения разделяют выдающиеся ученые в области управления Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж., которое утверждают, что каждое подразделение должно решать отдельные задачи для достижения общей цели организации [13]. Однако интеграционные процессы развиваются в рыночной среде и, как отмечают Уорнер М., Витцель, безопасность операций для партнеров или сотрудников может зависеть от рискованных элементов [15]. В этой связи очевидно, что процесс интеграции может быть целесообразным при условии совершенствования законодательства в части повышения финансовой самостоятельности и стимулирования коммерческой активности университетов [14].

Заключение

Таким образом, современной системе высшего образования характерны интеграционные тенденции развития, которые соответствуют как государственной политике, так и интересам учебных заведений.

На основании вышеизложенного очевидно, что необходим отказ от традиционной системы административных приоритетов и переход к политике согласования интересов в открытом образовательном пространстве: органов власти, работодателей, образовательных учреждений, что в свою очередь позволит повысить уровень подготовки персонала, сбалансировать рынок труда, социализировать общество. Подобного рода преобразования нужно проводить с учетом научных закономерностей формирования интегрированных систем, специфики системы взаимосвязей и управления ими.

Поэтому при решении интеграционных процессов в системе высшего образования следует обратить внимание на возможность объединения усилий в плане создания интегрированного образовательного пространства, где все субъекты смогут взаимодействовать по разным взаимовыгодным направлениям, тем самым создавать благоприятные условия как для развития образовательной среды, уровня подготовки так и обеспечения социальноэкономической безопасности государства. В этой связи необходимо отдать должное значение финансовому обеспечению, которое является неотъемлемым условием реализации реформирования и мы полностью поддерживаем высказывание Ткаченко А., о том, что будущий экономический рост полностью зависит от увеличения инвестиций в образование, доля федерального центра в которых должна быть повышена [12].

Пустынникова Е.В., автор данного материала, выражает глубокую благодарность редакционному совету журнала «Вестник Южно-Уральского государственного университета» за продвижение актуальной политики в области экономики и менеджмента. Опубликованные труды ученых обладают высокой оригинальностью и теоретическим приращением в науке, а возможность апробации научных взглядов позволяет совершенствовать практические аспекты управления в образовании.

Список литературы Современные тенденции интеграционных процессов в системе высшего образования

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Борисов, А.Б. Большой экономический словарь/А.Б. Борисов. -М.: Книжный мир, 2003. -895 с.

- Галпин Т.Дж., Хэндон М. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний: пер. с англ./Т.Дж. Галпин, М. Хэндон. -М., СПб., Киев: Вильямс, 2005. -240 p.

- Герштейн, Е.Ф. Дифференциация и интеграция в промышленности: Теория и практика развития: дис. … д-ра экон. наук/Е.Ф. Герштейн. -Минск, 1993. -353 с.

- Грабоздин, Ю.П. Развитие потенциала высшей школы Самаркой области в сфере оказания управленческих консультационных услуг/Ю.П. Грабоздин//Международный научный журнал «Инновационная наука». -2016. -№ 3. -С. 72.

- Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: пер. с англ./Дж. Гэлбрейт. М. АСТ, 2004. -608 с.

- Клейнер, Г.Б. Стратегии бизнеса: аналитический справочник/Г.Б. Клейнер. -М.: КОНСЭКО, 1998. -443 с.

- Кэмпбел, Д. Стратегический менеджмент: учебник: пер. с англ./Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон. -М.: Проспект, 2003. -336 с.

- Мескон, М. Основы менелжмента: пер. с англ./М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. -М.: Дело, 1997. -704 с.

- Пустынникова, Е.В. Процессы эффективного управления корпоративными структурами в экономических кластерах: на примере Ульяновской области: дис.... д-а экон. наук/Е.В. Пустынникова. -Ульяновск, 2012. -298 с.

- Самуэльсон, П.А. Экономика: пер. с англ./П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус. -М.: Вильямс, 2006. -1360 с.

- Ткаченко, А. Концепция человеческого капитала и национальная стратегия развития/А. Ткаченко//Проблемы теории и практики управления. -2017. -№ 5. -С. 85-96.

- Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учеб. для вузов: пер. с англ./А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. -М.: Банки и биржи, 1998. -576 с.

- Уманский И.М., Русановский В.А. Экономический ВУЗ как интегратор инновационных процессов в регионе//Известия Иркутской государственной экономической академии (электронный научный журнал). -2010. -№ 5. -С. 203-207.

- Уорнер, М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке: пер. с англ./М. Уорнер, М. Витцель. -М.: Добрая книга, 2005. -396 с.

- Хакен, Г. Самоорганизующееся общество/Г. Хакен//Материалы Первой международной научно-практической конференции: международный симпозиум «Синергетика в решении проблем человечества XXИ века». М.: Проспект, 2004. -Т. 3, ч. 1. -С. 27.

- Цветков, В. Модернизация российской экономики: возможности и ограничения/В. Цветков//Проблемы теории и практики управления. -2011. -№ 11. -С. 8-15.

- Черемисинова, В. Социально-экономическое положение муниципальных образований: роль публичной политики/В. Черемисинова//Проблемы теории и практики управления. -2011. -№ 9. -С. 67-76.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Р 32: стат. сб./Росстат. М., 2016.