Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико- ориентированной инженерной подготовки

Автор: Гузанов Борис Николаевич, Баранова Анна Александровна, Офицерова Наталья Юрьевна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 2 (56) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере разработанной образовательной программы уровня магистратуры «Биотехнические системы и технологии» показана возможность развития инновационной активности студентов за счёт реализации в практику обучения разработку междисциплинарных коммерческих проектов, выполняемых на выпускающей кафедре при использовании производственной базы современных инновационно-внедренческих центров федерального университета. Подобная организация образовательной деятельности обозначила выраженную практико-ориентированную направленность обучения, позволило развить у магистрантов определённые предпринимательские навыки, улучшило восприятие учебного материала и, как следствие, мотивацию к будущей образовательной деятельности. На основе специально разработанных критериев выполнен анализ и проведена оценка эффективности подготовки по показателям: результативность и релевантность образовательной программы, а также удовлетворенность выпускников приобретенными знаниями и навыками. Показано, что технология проектной деятельности формирует магистрантам значимый профессиональный опыт и способствует укреплению социального партнерства с профильными организациями.

Уровневое обучение, инновационная деятельность, проектное обучение, социальное партнерство, профессионализм

Короткий адрес: https://sciup.org/142235372

IDR: 142235372 | УДК: 378.147+378.22 | DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-2-99-109

Текст научной статьи Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико- ориентированной инженерной подготовки

Б.Н. Гузанов, А.А. Баранова, Н.Ю. Офицерова

В настоящее время в условиях коренной реструктуризации современного промышленного производства особое значение приобретает развитие высокоточных наукоемких отраслей, которые базируются на знаниях как основном технологическом ресурсе. Происходящие процессы комплексной информатизации во всех сферах общественной жизни реформируют и изменяют всю инфраструктуру социума, что привело к появлению новых определений постиндустриальной экономики, которую стали обозначать как «экономику знания» [8]. Особо следует отметить, что становление и устойчивое развитие подобного информационного общества, в котором особое значение приобретают высокотехнологичные средства и способы производства, базирующиеся на новейших достижениях науки и техники, существенно изменило понимание роли и места образования в структуре общечеловеческих ценностей [6].

Как следствие, потребность отечественной экономики в адекватном кадровом обеспечении современного производства, по мнению работодателей, может быть удовлетворена только в том случае, когда выпускник обладает рядом особых профессиональных и личностных качеств. Главным образом считается, что специалисту необходимо не только приобретение требуемых компетенций на основе стандартного базового образования, позволяющего работать в определенной профессиональной сфере деятельности, но и постоянная актуализация своих знаний. Особое значение приобретает систематическая направленность на их обновление и развитие, что становится фундаментальными характеристиками работников [1].

Кроме того, необходимо учитывать, что особенностями высоких технологий является применение междисциплинарных знаний, основанных на использовании контекстно-ориентированного проектного подхода к их изучению и применению [9]. Другими словами, современный этап организации инженерного образования стоит перед необходимостью поиска новых форм, методов и средств профессионального образования студентов технических ВУЗов на основе значительного переформатирования образовательных программ в соответствии с признанными в академическом сообществе принципами и стандартами, особенно на второй ступени высшего образования [5].

Уровневая система высшего образования формирует на этапе бакалавриата адаптационные способности и обеспечивает доступность специального образования, являясь неким своеобразным образовательным фундаментом, на котором у выпускника формируется потребность в дальнейшем саморазвитии, углублении в научную сферу, в дальнейшей специализации. Развитие магистратуры, как и всей многоуровневой системы высшего образования, ориентировано на повышение качества через обновление его содержания, форм и методов организации. Магистратуре в системе высшего образования наряду с общими чертами присущи и специфические, определяющие ее целевое назначение, содержательную наполненность, способы функционирования и организацию. Согласно стандарту, целевое назначение магистратуры заключается в подготовке специалистов, легко адаптирующихся как к теоретической, так и к практической деятельности. Как следствие, основной задачей магистратуры является естественное усиление уровня и содержания формируемых в процессе обучения инновационных компетенций, обеспечивающих у выпускника устойчивых навыков к конкретным видам профессиональной деятельности в соответствии с современной структурой квалификаций для полного удовлетворения рынка труда [4].

Для решения подобных задач в практике подготовки магистров на передний план выходят технологии интерактивного обучения, формирующие навыки инновационной деятельности обучающихся. Для технического вуза крайне необходимо формирование у выпускников опыта творческой инженерной деятельности не только в научных исследованиях, но и во всех других смежных областях, в которые входит также разработка нового продукта, организация его производства и вывод на потребительский рынок [3]. Необходимо заметить, что развитие навыков инновационной инженерной деятельности у студентов подразумевает тесную интеграцию университетов, научного сообщества и представителей реального сектора экономики, которую можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Образование: ВУЗ

Среда для фундаментальной подготовки кадров

Научное сообщество

Инновационная среда для формирования идей проектов

Рис. 1. Схема взаимодействия «вуз – наука – бизнес» при формировании навыков инновационной инженерной деятельности

Подобная кооперация позволяет организовать целевую совместную подготовку студентов. Только при таком подходе можно обеспечить неразрывность инновационного цикла, когда трансформация результатов работы ученых, работодателей и преподавателей в единстве направлена на подготовку квалифицированного специалиста, отвечающего запросам

ИННОВАЦИОННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бизнес

Реальный сектор экономики: среда, формирующая средства и возможности для реализации идей

современного общества и рынка труда. Подобный работник должен обладать, помимо соответствующих стандарту профессиональных компетенций, весьма важными для трудоустройства и последующей карьеры неспециализированными навыками (soft-skills), включающими критическое инженерное мышление, профессиональную коммуникативность,

Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико-ориентированной инженерной подготовки

Б.Н. Гузанов, А.А. Баранова, Н.Ю. Офицерова

умение работать в коллективе и участвовать в проектной деятельности [2].

Как показывает весь предшествующий опыт, инновационная инженерная деятельность практически не возможна только при одностороннем взаимодействии разных участников процесса, и поэтому уже сейчас необходимо создавать многопрофильные кластеры среди организаций различной направленности, позволяющие обеспечить студентам формирование транспрофессиональных компетенций. Можно сказать, что объединение совместных усилий вузов, научного сообщества и бизнеса является новой моделью университетского образования, приводит к синергетическому эффекту и созданию инновационных инженерных продуктов.

Инженерно-технические проблемы, которые встают перед будущими выпускниками магистратуры в области техники и технологий, представляют собой творческие задачи, требующие глубокой фундаментальной и специальной профессиональной подготовки. Подобные сложные многоуровневые задачи отличаются тем, что не имеют типового решения, предполагают проведение детального исследования и глубокого анализа, в том числе с учетом социально-экономических аспектов проблемы, мозгового штурма, прототипирования и моделирования наиболее перспективных идей, а также мониторинга обратной связи от потенциальных потребителей. В этом случае задействовать в процессе проектирования только инженерное мышление, которое использует для анализа проблемы уже существующую информацию, становится явно недостаточно.

Для инноваций необходима творческая составляющая, умение синтезировать и создавать новое, способность выстроить в голове логическую цепочку действий и предвидеть конечный результат. Другими словами, для разработки инновационных продуктов и повышения качества проектной деятельности просто необходимо включать в обучение дизайн-мышление, которое базируется на использовании комплекса методологических и мировоззренческих установок и методов, применение которых в последние годы активно реализуется в большинстве практических и научных исследований [9].

Инженерное мышление необходимо будущему инженеру для быстрого и точного решение профессиональных задач, как в стандартных, так и нестандартных ситуациях, умение организовать себя и других для эффективной работы над проектом. Соотвественно, дизайн-мышление, в первую очередь, ориентировано на потребности человека как способ решения сложных, плохо структурированных проблемных ситуаций путем синтеза эмпирического и теоретического познания. Все это подчёркивает важность понимания самой проблемы, ее контекста, а также интересов взаимодействующих субъектов перед началом генерирования идей и принятием решения [11]. Основные этапы дизайн-мыш-ления можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 2.

Рассматривая развитие инженерной подготовки магистров с учетом всех требований в качестве способа преодоления социальных и экономических проблем между вузом, работодателем и государством, важно выделить такой подход, как активизация инновационных практикоориентированных образовательных программ, в том числе с учетом потенциалов инновационно-внедренческих центров конкретных вузов [7].

Активизация инновационной деятельности требует, с одной стороны, структурированного грамотного управления и координации действий всех ее субъектов, с другой стороны - интеграции всех заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании условий, способствующих инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники в экономику страны. Инновационность образовательной программы обеспечивается за счёт осуществления реструктуризации подходов в обучении, перехода к активной инновационной политике, расширения номенклату- ры предлагаемых дисциплин и, конечно же, способности адаптироваться к происходящим изменениям потребностей работодателя.

Эмпатия:

понимание потребностей клиентов

Выполнение:

реализация готового продукта/услуги

Определение: формулирование и переосмысление проблемы с учетом потребностей клиентов

Тестирование:

Генерация идей:

получение обратной связи от клиентов

формулирование инсайтов и точек зрения для решения проблемы

Прототипирование:

реализация идей на практике, разработка прототипа

Рис. 2. Основные этапы дизайн-мышления

Анализ и обобщение приведенных работ позволили выделить и обозначить общие черты, присущие применяемым в различных работах методикам для активизации инновационной активности магистрантов технических вузов, среди которых наиболее креативной и эвристической можно считать проектно-ориентированную инженерную подготовку в условиях организованной проектной деятельности. Среди них наиболее целесообразными можно считать следующие:

– внедрение практического метода к решению поставленных задач путем постановок краткосрочных целей, достаточных для достижения результатов;

- внедрение новых проектов с нетривиальным решением проблемы с использованием неспециализированных инструментов;

– организация командной работы, способствующей развитию не- стандартных подходов к решению проблемы, принятию творческих решений в повседневной жизни;

– организация процесса дизайн-мышления при реализации проектной деятельности.

Приоритет, несомненно, должен отдаваться развитию подходов на основе активизации инновационной деятельности в области базовых наукоемких отраслей производства. Современное высшее профессиональное образование видит своей целью подготовку целостно сформированного специалиста. Профессионал должен разбираться не только в технологических аспектах работы, которую ему предстоит выполнить, но также обладать социально значимыми навыками, стремлением к личностному и профессиональному росту, готовностью адаптироваться к работе в смежных областях и пр.

В связи с этим в работе представлена разработка практико-ориентированной

Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико-ориентированной инженерной подготовки

Б.Н. Гузанов, А.А. Баранова, Н.Ю. Офицерова

образовательной программы, направленной на активацию инновационной деятельности магистрантов инженерного профиля на базе инновационно-внедренческих центров физико-технологического института Уральского Федерального Университета им. Б.Н. Ельцина.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию два таких центра при физико-технологическом институте УрФУ [10; 11; 12]:

-

1. Инновационно-внедренческий центр радиационной стерилизации (ЦРС). В связи с высокой потребностью рынка ЦРС в большей степени используется для радиационной стерилизации продукции медицинского назначения. Однако в перспективе центр сможет осуществлять радиационную обработку и продовольственного сырья, так как вскоре по требованиям Роспотребнадзора она станет обязательной. Помимо выполнения задач по радиационной стерилизации мощности Центра будут также использоваться в подготовке новых специалистов в области радиационных технологий и ускорительной техники.

-

2. Инновационно-внедренческий «Циклотронный центр ядерной медицины». Проект по созданию данного центра находится уже на заключительной стадии реализации и задуман как первый в практике университетов России современный научно-образовательный центр по подготовке кадров для ядерно-медицинской отрасли, выполнению научно-исследовательских работ в области молекулярной визуализации процессов в биологических объектах на клеточном уровне, производству радиофармпрепаратов для медицинских учреждений региона.

На уровне магистратуры в основные профессиональные образовательные программы включают специальные модули, предполагающие освоение обучающимися задач, решение которых осуществляется в ходе конкретной производственной деятельности, в том числе и на базе инновационно-внедренческих центров. В этом случае магистранты, участвующие в качестве исполнителей в практико-ориентированных разработках для конкретных компаний, становятся полноправными членами комплексной рабочей группы, где помимо приобретения дополнительных профессиональных навыков осуществляется формирование социально значимых личностных качеств студентов.

Студенты с различным опытом работы объединяются с научно-заинтересованными сторонами и отраслевыми партнерами-предприятиями для решения реальных потребностей в наукоемких технологиях, изучают процесс производства с помощью интерактивных лекций и семинаров в аудиториях, а также получают возможность осуществить реальный производственный процесс на специализированных предприятиях. Данный образовательный подход предполагает формирование производственного опыта, который выходит за рамки лекционно-аудиторных занятий и мотивирует дальнейшие исследования. Все это стимулирует профессиональное развитие студентов, привлекает дополнительные грантовые деньги и генерирует рецензируемые публикации и возможность оформления интеллектуальной собственности.

Системный анализ позволил сформулировать ключевые характеристики специальных магистерских программ и рассмотреть реализацию внедренных программ с учетом достижений заявленных целей. Особо следует отметить, что основное внимание было уделено оценке эффективности практико-проектного обучения в развитии навыков инновационной деятельности, а также положительного влияния социального партнерства с профильными предприятиями на реализацию образователь-

ных программ. В качестве примера проанализирован трансдисциплинарный практико-ориентированный подход при подготовке магистрантов инженерного профиля в рамках образовательной программы 12.04.04/01.01 «Биотехнические системы и технологии» ФТИ УрФУ им. Б.Н. Ельцина.

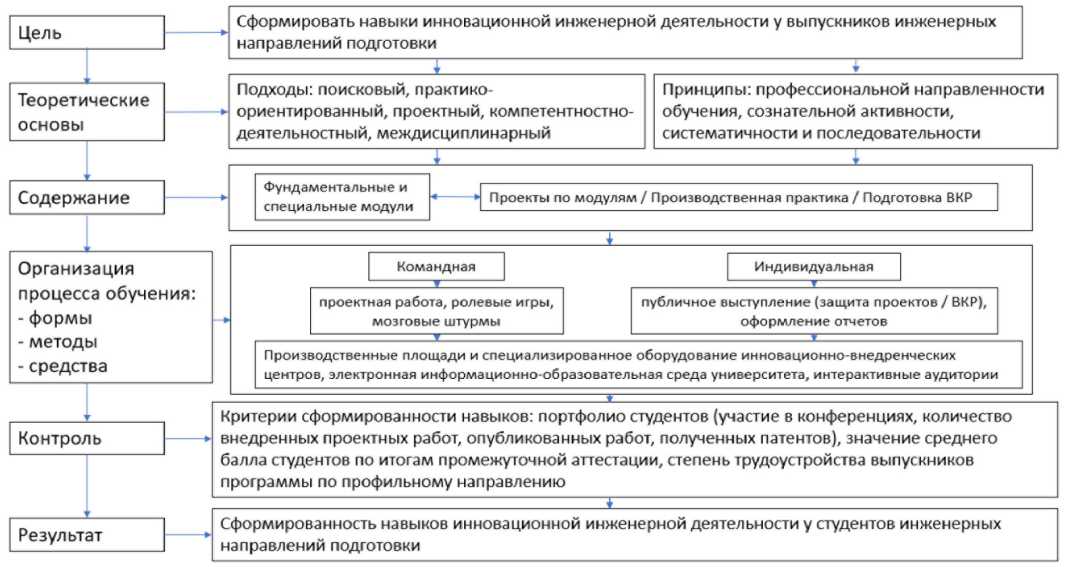

Структурно-функциональная модель формирования навыков инновационной

Рис. 3. Структурно-функциональная модель формирования навыков инновационной инженерной деятельности в рамках магистерской программы по направлению «Биотехнические системы и технологии»

Содержательный компонент модели включает интеграцию фундаментальных и специальных образовательных модулей, результаты обучения по которым используются при реализации междисциплинарных проектов по модулю, выполнения профессиональных задач в рамках производственной практики, а также при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

Анализ и оценку эффективности разработанной магистерской программы осуществляли с помощью следующих критериев: результативность и релевантность образовательной программы, а также удовлетворённость данной программой выпускников.

инженерной деятельности в рамках данной образовательной программы представлена на рис. 3. В основу данной модели легли принципы профессиональной и социальной направленности обучения, системного анализа, научной наглядности, а также практико-ориентированный, проектный, междисциплинарный и компетентностно-деятельностный подходы в обучении.

Результативность магистерской программы, как основной критерий оценки, рассматривалась по объективным показателям: спрос на магистерскую программу (конкурс на место, общее число поступивших студентов, количество иностранных / контрактных студентов), количество студенческих проектов, рекомендованных к внедрению и/или опубликованию, значение среднего балла студентов по итогам промежуточной аттестации, степень трудоустройства выпускников программы по профильному направлению, а также уровень сформированности профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Большинство из этих показателей измеряемы и доступны с помощью электронных систем учета университета.

Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико-ориентированной инженерной подготовки

Б.Н. Гузанов, А.А. Баранова, Н.Ю. Офицерова

Второй по значимости аспект, по мнению авторов магистерской программы, – это удовлетворенность программой самими студентами. Среди индикаторов данного критерия выделены следующие: используемые образовательные технологии, содержание программы, соответствие ожиданий студентов полученным результатам обучения. Степень удовлетворенности студентов изучали путем опроса по специально разработанным анкетам, где оценка осуществлялась по пятибалльной шкале с дополнительным выбором «затрудняюсь ответить».

Критерием, определяющим эффективность образовательной программы, является ее релевантность или актуальность. Критерий представляет собой качественную оценку экспертными группами (в первую очередь, работодателями) технологических и социально-экономических аспектов образовательной программы в рамках мировой повестки. Актуальность программы определяется соответствием современным мировым трендам, то есть содержание программы должно отражать современные научные и технологические проблемы и наличие партнеров (как работодателей, так и научно-образовательных организаций), участвующих в организации учебного процесса, являющихся потенциальными заказчиками как интеллектуальной собственности, так и будущими работодателями для обучающихся.

Апробация предложенной образовательной программы и соответствующего методологического подхода осуществлялось в УрФУ им. Б.Н. Ельцина в течение 5 лет в период с 2017-2021 гг. В указанный период наблюдался устойчивый рост конкурса на программу, что связано с числом поданных заявлений, увеличением числа студентов, желающих обучаться на контрактной основе, в том числе иностранных граждан. Кроме того, необходимо отметить практически стопроцентное трудоустройство выпускников по специальности.

При обобщении итогов обучения повышенное внимание было уделено вы- явлению оценки уровня приобретенных дополнительных компетенций, которые получили магистры в процессе освоения программы дуальной подготовки. Как правило, именно дополнительные компетенции позволяют выпускникам реализоваться в профессии не только узкого профиля, но и обрести способность и готовность работать в смежных областях и мобильно адаптироваться к меняющимся условиям.

Выполненные исследования показали, что проектный подход является одним из самых развивающихся педагогических методов в наше время. Технологии проектного обучения в магистратуре активно внедряются за рубежом, передовые российские вузы также следуют по этому пути. Одним из ключевых результатов обучения становится умение магистрантов решать творческие задачи. При этом в самом процессе обучения важна инициативность и самостоятельность студентов, преподаватели же выступают в роли наставников, которые несколько корректируют траекторию движения обучающихся. На основе этих принципов была разработана модель, которая позволила скорректировать образовательную программу «Биотехнические системы и технологии» в ФТИ УрФУ Опрос, проведенный среди выпускников данной программы, показал, что выполнение студентами междисциплинарных проектов способствует формированию профессионально-прикладных компетенций: способности использовать в проектной деятельности знания и инструментарий учебных дисциплин, изучаемых в ходе образовательного процесса, способности оценивать предполагаемую социальную и практическую значимость результатов работы, способности осмысленно увязывать процесс реализации проекта: от идеи до внедрения результатов.

Таким образом, взаимодействие структур бизнеса, науки и образования на базе инновационных центров университета позволяет решать более амбициозные вопросы подготовки кадров для конкретных предприятий с учетом потребностей регионального рынка труда. Рассмотренная практико-ориентированная программа подготовки инженерных кадров позволяет укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, способствует решению задачи подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению конкретных трудовых функций, повышает профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Список литературы Становление инновационной активности магистрантов в процессе практико- ориентированной инженерной подготовки

- Аврамова Е.М., Верпаховская Ю.Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания // Социологические исследования. -2006. - № 6. С. 37-46.

- Баранова А.А., Гузанов Б.Н., Бажукова И.Н. Профессионально-коммуникативная компетентность в системе специальной подготовки магистров в техническом вузе // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2021. - Вып. 2 (214). С. 60-70.

- Грошева Е.П., Наумкин Н.И., Фролова Н.Н. Подготовка студентов национальных исследовательских университетов к инновационной деятельности на основе компетентностного подхода // Интеграция образования. -2010. - №4. С. 28-32.

- Гузанов Б.Н., Соколова Т.Б. Подготовка магистров для предприятий машиностроения и металлургии в условиях многоуровневой модели образования // Профессиональное образование и рынок труда. - 2014. - №4. С. 14-15.

- Гузанов Б.Н., Баранова А.А., Звонарева И.А. Трансдисциплинарный

- подход при формировании навыков самореализации в процессе подготовки магистров // Мир науки, культуры, образования. - 2020. - №5(84). С. 187-190.

- Жуликова О.В. Роль знаний и образования в информационном обществе // Вестн. Тамб. гос. Ун-та. -2010. - №10(90). С. 174-179.

- Куликова О.В., Гулей И.А. Особенности инновационной модели высшего образования // Современные проблемы науки и образования. - 2014. -№ 6. С. 1601-1611.

- Львов Л.В., Усынин М.В. Проблемы интеграции в ходе управления образовательно-профессиональным процессом развивающегося вуза // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2016. - №2. С. 122-134.

- Рябков О.А. Высокотехнологичное производство - основа инновационной экономики // Управление Экономическими системами: Электронный научный журнал. - 2017. - №3(97). С. 1-9.

- Срельникова В.Э. Дизайн-мышление как современный метод проектирования // Бизнес и дизайн ревю. -2019. - № 4(16). С. 1-13.

- Физико-технологический институт УрФУ [Электронный ресурс] // сайт ФТИ.УрФУ - Режим доступа: https://fizteh .urfu.ru/ru/innovation s/proj ects/

- Шилехина М.С. Дизайн-мышление как современный подход для создания инновационных продуктов // Вектор науки ТГУ - 2013. - № 4. С. 181-183.