Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

Автор: Корчемкина Ю.В., Уварина Н.В.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Философские проблемы образования

Статья в выпуске: 3 (61) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

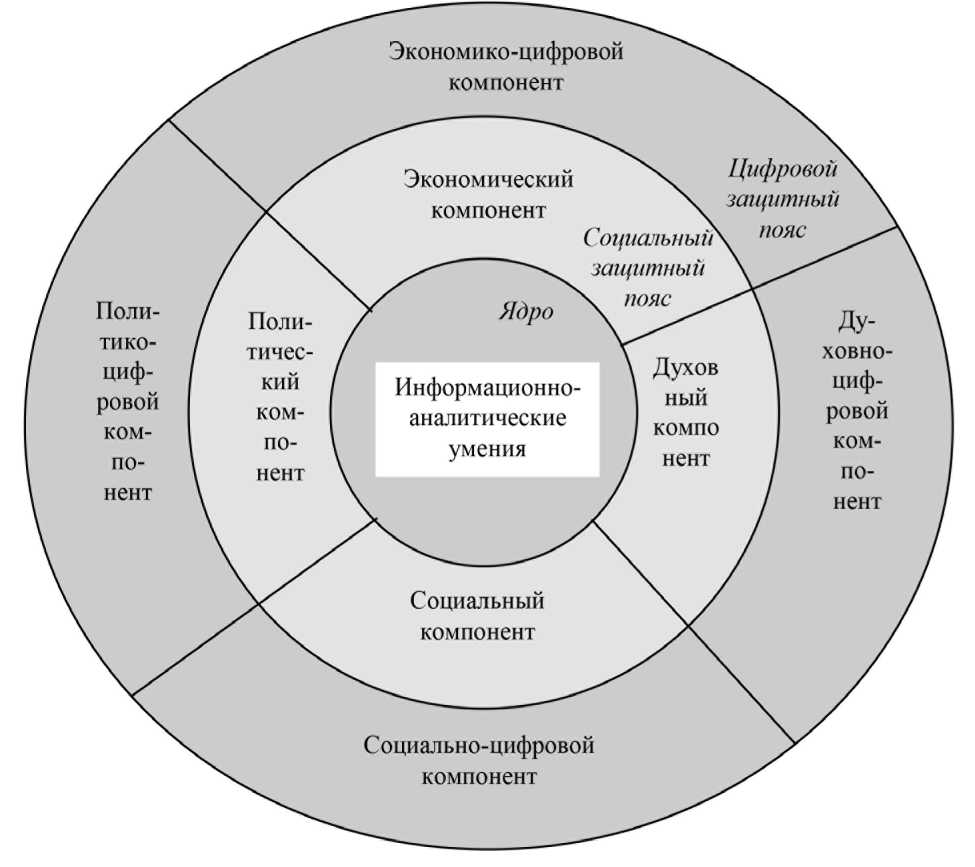

Статья посвящена изучению содержания и структуры социально-информационной культуры личности. Представлена её модель с позиций нуклеарного подхода. охарактеризовано виртуальное образовательное пространство вуза и раскрыты подходы к его проектированию. Проведён отбор и анализ определений терминов «культура», «культура личности», «информационная культура личности». Высказано мнение, что ядром социально-информационной культуры являются информационно-аналитические умения. Определены два защитных пояса: социальный и цифровой, - которые структурированы в соответствии с основными подсистемами жизни общества. Сформулировано определение понятия «социально-информационная культура личности». Выделены две подсистемы виртуального образовательного пространства вуза для формирования социально-информационной культуры личности: обучающая и воспитательная. Высказано предположение о необходимости применения при проектировании данного пространства кибернетического и гомеостатического подходов.

Социально-информационная культура, информационное общество, информационно-аналитические умения, виртуальное образовательное пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/142240080

IDR: 142240080 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

Введение. Становление информационного общества в России происходит достаточно давно. Уже во второй половине XX века стали возрастать объёмы информации, с которыми люди имели дело как в профессиональной, так и в повседневной жизни. В конце XX века в связи с резким развитием информационных технологий происходит так называемый «информационный взрыв», когда рост объёмов информации приобрёл огромную скорость. В то же время информация и знания становились главным ресурсом в жизни людей, постепенно замещая собой капитал, что сопровождалось проникновением информационных технологий во все сферы жизни общества [19]. При значительных положительных моментах данных тенденций общественной жизни можно отметить, что это способствует возникновению трудностей у всех членов общества. Трудности связаны как с необходимостью постоянно получать, обрабатывать и использовать большие объёмы информации, так и с освоением и применением постоянно совершенствующихся цифровых ресурсов. Таким образом, возникает необходимость формирования в процессе становления личности её социально-информационной культуры, то есть культуры существования в информационном обществе. Высшее образование в России хотя и носит профессиональный характер, то есть осуществляется в разрезе определённых направлений и профилей подготовки, имеет целью удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, поэтому именно на этот уровень ложится ответственность за общекультурное развитие личности. Построение виртуального образовательного пространства вуза будет способствовать повышению эффективности формирования социально-информационной культуры студентов.

Целью исследования является изучение содержания и структуры социальноинформационной культуры личности и построение её модели с позиций нуклеарного подхода, характеристика виртуального образовательного пространства вуза и подходов к его проектированию.

Результаты исследования. В связи с тем, что социально-информационная культура личности в научных источниках исследована очень мало, то возникла необходимость определиться с её содержанием и структурой, дать определение данного термина.

На первом этапе нами было рассмотрено родовое понятие «культура». Данное понятие было предметом исследования множества ученых (Н.А. Бердяев [1], В.И. Даль [7], И.В. Конырева [13], А.Ф. Лосев [15], Н.К. Рерих [20], П.А. Сорокин [22], Н.В. Уфимцева [24], С.С. Аверинцев [25] и др.). Проанализировав определения понятия «культура», мы сделали вывод, что данное понятие можно рассматривать на разных уровнях: общества, государства, народа, личности и т.д. Кроме того, культуру представляют и как способ жизнедеятельности человека, и как её результат.

Современные исследователи, анализируя значения понятия «культура», чаще всего опираются на работы А. Кребера и К. Клакхона [14], которые классифицировали многочисленные определения и выделили следующие виды: описательные, исторические, нормативные, цен-

Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

Ю.В. Корчемкина, Н.В. Уварина

ностные, психологические, структурные, идеологические, символические, определения на базе теорий обучения. Суть определений последнего вида, который наиболее близок к нашему исследованию, заключается в том, что культура понимается как поведение, которому человек научился, а не получил в качестве биологического наследства [2; 3].

Как отмечает Е.В. Гнатышина, «одной из содержательных граней культуры является культура личности, под которой понимается определенная система качеств (ума, характера, воображения, памяти), осознаваемых личностью как ценностные и ценимые в обществе» [4, с. 57]. По мнению В.И. Долговой, «культура как личностный феномен несёт в себе качественный показатель развитости личности в её целостности, формирующейся на основе определенной меры освоения ею культурного опыта социума во всех сферах жизнедеятельности и проявление этого в её деятельности и результатах» [9, с. 17]. Рассматривая социально-информационную культуру, мы будем говорить о ней в контексте культуры личности.

Далее нами были рассмотрены работы, посвящённые изучению понятия «информационная культура». А.В. Уразова отмечает, что информационную культуру можно рассматривать как составляющую бытия современного человека и как часть общей культуры каждого отдельного человека и целого государства [23, с. 155].

Обобщив исследования в области информационной культуры личности С.Д. Каракозов [10], A.Ю. Квитко [11], Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспи-ров [12], Т.Е. Наливайко, Н.М. Гранина [16], А.Н. Помянтовский, Е.П. Александров [18], Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко [26], отметим, что большинство исследователей закономерно делают вывод, что ключевым аспектом информационной культуры является не владение компьютерными технологиями, а умение работать с информацией.

Мы будем придерживаться следующего определения понятия «информационная культура личности» – это определенная система качеств, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий. Таким образом, говоря о жизни человека в условиях информационного общества, невозможно оставить в стороне цифровые технологии и необходимость их повсеместного использования.

Условия информационного общества приводят к тому, что в повседневной жизни человека, не всегда связанной с профессиональной деятельностью, возникает всё больше различных видов информации, которую он должен уметь обрабатывать и использовать, а также появляется необходимость осваивать современные цифровые сервисы, без которых в современном мире практически невозможно обойтись. В связи с этим необходимо говорить об особом виде культуры – культуре жизни в информационном обществе или социально-информационной культуре. Очевидно, что социально-информационная культура личности формируется в течение всей жизни человека, однако целенаправленно формировать её имеет смысл, в первую очередь, в процессе обучения в вузе.

Анализ современных источников показал, что исследований феномена «социально-информационная культура» крайне мало. Непосредственно изучению социально-информационной культуры применительно к студентам технического вуза – будущим инженерам – посвящены труды Д.В. Гулякина. Он даёт следующее определение социально-информационной культуры студента технического вуза: «это личностно-профессиональное новообразование в системе качеств личности студента,

– включающее информационнотехнологическое мировоззрение

(правовые, этические и моральные нормы, ценности информационного общества);

– характеризующее уровень его социального, информационного и культурного сознания, мышления и поведения;

– формирующее информационную социогуманитарную позицию;

– выступающее целевым социо-гуманитарным ориентиром (для создания в вузе соответствующих условий) успешной социальной адаптации и результативной профессиональной деятельности будущего инженера» [6, с. 24].

Таким образом, автор рассматривает социально-информационную культуру как часть профессиональной культуры. Хотя мы согласны с общим направлением исследований автора, но полагаем, что данное понятие имеет смысл трактовать шире – как часть общей культуры личности – и производить его изучение с позиций нуклеарного подхода, который позволяет рассмотреть качество личности как ядро (знания и умения), а становление данного качества сопровождается развитием защитного пояса [27].

Рассматривая социально-информационную культуру с позиций нуклеарного подхода, отметим, что её ядром являются умения работы с информацией – информационно-аналитические умения [28]. Выстраивая защитный пояс, необходимо понимать, что, во-первых, в различных сферах общественной жизни человек сталкивается с различными видами информации; во-вторых, в условиях информационного общества и цифровизации всех сфер жизни будут отличаться и те цифровые технологии, которые человеку необходимо осваивать и использовать для успешной адаптации к данным условиям. Таким образом, в структуре социально-информационной культуры мы выделим два защитных пояса: социальный и цифровой.

В общественной жизни выделяют четыре сферы или подсистемы общества:

-

1) экономическая, связанная с производством, обменом, распределением и потреблением материальных благ;

-

2) политическая, связанная с распределением власти в социуме, управлением обществом, защитой общественного порядка;

-

3) социальная, обслуживающая базовые социальные потребности населения, включающая в себя здравоохранение, социальную защиту населения, а также отношения между классами, этносами, нациями, семейные отношения;

-

4) духовная, подразумевающая создание, хранение, распространение и потребление духовных ценностей (культура, религия, наука, искусство).

Необходимо отметить, что в различных источниках расходятся мнения о том, к какой сфере (социальной или духовной) относится образование. По характеристикам данных сфер действительно можно сделать вывод, что в какой-то мере к обеим.

С каждой из этих сфер человек постоянно взаимодействует, поэтому имеет смысл структурировать защитный пояс в соответствии с этими компонентами (рисунок 1).

Таким образом, можно определить социально-информационную культуру личности как определенную систему качеств, позволяющих человеку адекватно существовать в информационном обществе, осуществлять информационное взаимодействие с различными подсистемами общества, в том числе, с использованием цифровых технологий.

Говоря о формировании социальноинформационной культуры у студентов вуза, отметим, что ранее нами исследованы различные аспекты развития информационно-аналитических умений, которые являются её ядром, и выявлено, что данный процесс необходимо организовывать в виртуальной образовательной среде вуза, состоящей из стандартизиро-

Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

Ю.В. Корчемкина, Н.В. Уварина

Рисунок 1 – Нуклеарная модель социально-информационной культуры личности

ванных программных модулей, содержащих задания, построенные в соответствии с этапами работы с информацией. Однако социально-информационная культура является более сложным феноменом, соответственно, её формирование является многоаспектным процессом, поэтому, сохраняя виртуализацию в качестве главной идеи, положенной в основу данного процесса, необходимо говорить о построении виртуального образовательного пространства.

Г.Н. Сериков понимает образовательное пространство как образовательную среду, структурированную по определённым координатам, «специальным образом организованную совокупность образовательных систем» [21, с. 33-34].

Модель социально-информационной культуры свидетельствует о том, что при её формировании у студентов значительную важность будет иметь как обучение, так и воспитание. Для того чтобы в процессе высшего образования способствовать становлению студента как личности, обладающей социально-информацион- ной культурой, необходимо не только формировать и развивать знания, умения и навыки в определённых сферах, в том числе связанные с использованием цифровых ресурсов, но и обеспечить формирование системы ценностей человека как члена информационного общества.

Таким образом, виртуальное образовательное пространство вуза для формирования социально-информационной культуры будет состоять из двух тесно взаимосвязанных систем: обучающей и воспитательной. Данное пространство представляет собой сложную систему, построенную с применением цифровых технологий, в которой происходит непрерывный обмен информацией, поэтому для её построения и организации управления имеет смысл использовать идеи кибернетики и гомеостатики.

Кибернетика как наука, изучая закономерности информационного обмена в сложных управляющих системах, имеет своей целью оптимизацию управления системами. Как отмечает Л.Ю. Овсяниц-кая, «кибернетический подход позволяет рассмотреть процесс обучения с точки зрения теории управления. Теоретическая оценка влияния полученных знаний, умений, навыков на определенном этапе на показатели учения других предметов и на общий итог обучения позволяет прогнозировать желаемые результаты и реализовывать научно обоснованное педагогическое управление» [17].

Гомеостатика как ветвь кибернетики также изучает «системы управления, но не любые, а гомеостатические, обладающие способностью обеспечивать заданный уровень оптимальных условий функционирования» [5, с.75]. Данное направление в основном применяется при исследовании живых систем, поскольку гомеостаз – свойство живой материи, однако имеются попытки распространения концепций гомеостатики на системы иного типа (технические, экономические, экологические, социальные, лингвистические и др.) [5]. Применение гомеостатического подхода в педагогике исследовано мало, однако мы согласны с мнением Е.Н. Дзятковской, которая полагает, что «перспективным представляется применение гомеостатического подхода при разработке модели образовательной среды. Такая образовательная среда может приобрести свойства вариативности и адаптивности, стать развивающей и развивающейся, доступной и здоровьесберегающей» [8, с. 82].

Заключение. В результате проведённого исследования нами сформулировано понятие «социально-информационная культура личности».

На основе нуклеарного подхода построена модель социально-информационной культуры личности, ядром которой являются информационно-аналитические умения. Ядро дополняется двумя защитными поясами – социальным и цифровым, в основу структуры которых положена классификация сфер общественной жизни (экономическая, политическая, социальная, духовная). Это связано с тем, что, постоянно взаимодействуя с каждой из этих сфер, чело- век должен обладать умениями работы с соответствующей информацией и применения необходимых цифровых технологий и ресурсов.

Виртуальное образовательное пространство вуза для формирования социально-информационной культуры личности включает в себя обучающую и воспитательную подсистемы и является сложной системой, в которой происходит постоянное движение потоков информации. Данное пространство как сложная система требует организации управления, в связи с чем предлагается применение кибернетического и гомеостатического подходов при его проектировании. Библиографический список:

-

1. Бердяев Н. А. О назначении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/

-

2. Бирюкова Е.А. О значении понятия «Культура» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 12-4. – С. 131-134.

-

3. Волова Л.А. Культурфилософский анализ понятия культуры // Университетские чтения – 2015: Материалы научно-методических чтений ПГЛУ, Пятигорск, 13–14 января 2015 года. Т. 12. – Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2015. – С. 73–79.

-

4. Гнатышина Е.В. Ценностно-смысловые ориентиры формирования цифровой культуры будущего педагога: дис.... д–ра. пед. наук. – Грозный, 2019. – 355 с.

-

5. Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем / Ю.М. Горский, В.И. Астафьев, В.П. Казначеев [и др.]. – Новосибирск, 1990. – 350 с.

-

6. Гулякин Д.В. Концепция и педагогическая система формирования социально-информационной культуры студентов технического вуза: авто-реф. дис.... д-ра пед. наук. – Грозный, 2018. – 47 с.

Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

Ю.В. Корчемкина, Н.В. Уварина

-

7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/

Spravochniki/tolkovyj-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja-bukva-k/1953.

-

8. Дзятковская Е.Н. Гомеостатический подход в педагогике // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 5(45). – С. 77-85.

-

9. Долгова В.И. Акмеологические проблемы развития инновационной культуры субъектов системы профессионального образования // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 11. – С. 16-23.

-

10. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности // Педагогическая информатика. – 2000. – № 2. – С. 41-55.

-

11. Квитко A.Ю. Информационная культура личности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2010. – № 2 (73). – Выпуск 11. – С. 162–169.

-

12. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://niv.ru/doc/dictionary/ pedagogical/ fc/slovar-202.htm#zag-376.

-

13. Конырева И.В. Культурология: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Комсомольск-на-Амуре: ГО-УВПО «КнАГТУ», 2007. – 88 с.

-

14. Крёбер А., Клакхон К. Культура: образ концепций и определений. – М., 1992. – 138 с.

-

15. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с.

-

16. Наливайко Т.Е., Гранина Н.М. Информационная культура личности: анализ существующих научных подходов к толкованию понятия // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2019. – Т. 2. – № 4(40). С. 50-56.

-

17. Овсяницкая Л.Ю. Применение кибернетического подхода как методикотехнологической основы исследования формирования информационной компетентности специалистов здравоохранения // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2. – С. 130.

-

18. Помянтовский А.Н., Александров Е.П. Информационная культура личности: содержание и структура // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2010. – № 2. – С. 46-52.

-

19. Применение информационных технологий для повышения эффективности и планирования образовательной траектории обучения математикестудентов/Ю.В.Корчемкина, Е.А. Гафарова, Н.А. Белоусова, В.П. Мальцев // Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 7. – С. 114-118.

-

20. Рерих Н.К. Избранное. – М.: Правда, 1990. – 528 с.

-

21. Сериков Г.Н. Образование: аспекты системного отражения. – Курган: Зауралье, 1997. – 464 с.

-

22. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

-

23. Уразова А.В. Информационная культура личности и информационная культура общества в России // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2010. – № 6. – С. 154–158.

-

24. Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Эйдос», 1996. – С. 139-162.

-

25. Философский энциклопедический словарь / под ред. С.С. Аверинцева. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

-

26. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование со-

держания учебной дисциплины / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.

-

27. Шумакова О.А. Развитие базовой культуры взаимодействия психолога образования с родителями: автореф. дисс. … д-ра психол. наук. – Екатеринбург, 2011. – 45 с.

-

28. Digital environment components for the formation of students’ information and analytical skills / N. A. Belousova, Y. V. Korchemkina, A. F. Matuszak [et al.] // Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. – 2020. – Vol. 10, No. 4. – P. 118-125.

filosofiya/berdyaev/o_naznachenii_ cheloveka.

Поступила 19.10.2023

Об авторах

Список литературы Структура и содержание социально-информационной культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве современного вуза

- Бердяев Н. А. О назначении человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/o_naznachenii_cheloveka.

- Бирюкова Е.А. О значении понятия «Культура» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 12-4. – С. 131-134.

- Волова Л.А. Культурфилософский анализ понятия культуры // Университетские чтения – 2015: Материалы научно-методических чтений ПГЛУ, Пятигорск, 13–14 января 2015 года. Т. 12. – Пятигорск: Пятигорский государственный лингвистический университет, 2015. – С. 73–79.

- Гнатышина Е.В. Ценностно-смысловые ориентиры формирования цифровой культуры будущего педагога: дис. ... д–ра. пед. наук. – Грозный, 2019. – 355 с.

- Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем / Ю.М. Горский, В.И. Астафьев, В.П. Казначеев [и др.]. – Новосибирск, 1990. – 350 с.

- Гулякин Д.В. Концепция и педагогическая система формирования социально-информационной культуры студентов технического вуза: авто- реф. дис. ... д-ра пед. наук. – Грозный, 2018. – 47 с.

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyj-slovar-zhivogovelikor usskogo -ja z yka-v-i- d aljabukva-k/1953.

- Дзятковская Е.Н. Гомеостатический подход в педагогике // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 5(45). – С. 77-85.

- Долгова В.И. Акмеологические проблемы развития инновационной культуры субъектов системы профессионального образования // Научные исследования в образовании. – 2010. – № 11. – С. 16-23.

- Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности // Педагогическая информатика. – 2000. – № 2. – С. 41-55.

- Квитко A.Ю. Информационная культура личности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2010. – № 2 (73). – Выпуск 11. – С. 162–169.

- Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://niv.ru/doc/dictionary/ pedagogical/fc/slovar-202.htm#zag-376.

- Конырева И.В. Культурология: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – Комсомольск-на-Амуре: ГО-УВПО «КнАГТУ», 2007. – 88 с.

- Крёбер А., Клакхон К. Культура: образ концепций и определений. – М., 1992. – 138 с.

- Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – 366 с.

- Наливайко Т.Е., Гранина Н.М. Информационная культура личности: анализ существующих научных подходов к толкованию понятия // Ученые записки Комсомольского-на- Амуре государственного технического университета. – 2019. – Т. 2. – № 4(40). С. 50-56.

- Овсяницкая Л.Ю. Применение кибернетического подхода как методико-технологической основы исследования формирования информационной компетентности специалистов здравоохранения // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-2. – С. 130.

- Помянтовский А.Н., Александров Е.П. Информационная культура личности: содержание и структура // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2010. – № 2. – С. 46-52.

- Применение информационных технологий для повышения эффективности и планирования образовательной траектории обучения математике студентов / Ю.В. Корчемкина, Е.А. Гафарова, Н.А. Белоусова, В.П. Мальцев // Современные наукоемкие технологии. – 2017. – № 7. – С. 114-118.

- Рерих Н.К. Избранное. – М.: Правда, 1990. – 528 с.

- Сериков Г.Н. Образование: аспекты системного отражения. – Курган: Зауралье, 1997. – 464 с.

- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

- Уразова А.В. Информационная культура личности и информационная культура общества в России // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2010. – № 6. – С. 154–158.

- Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Эйдос», 1996. – С. 139-162.

- Философский энциклопедический словарь / под ред. С.С. Аверинцева. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

- Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.

- Шумакова О.А. Развитие базовой культуры взаимодействия психолога образования с родителями: автореф. дисс. … д-ра психол. наук. – Екатеринбург, 2011. – 45 с.

- Digital environment components for the formation of students’ information and analytical skills / N. A. Belousova, Y. V. Korchemkina, A. F. Matuszak [et al.] // Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. – 2020. – Vol. 10, No. 4. – P. 118-125.