Структура и сущность информационно-познавательной деятельности учащихся

Автор: Басков Сергей Владимирович

Рубрика: Вопросы общего образования

Статья в выпуске: 1 т.6, 2014 года.

Бесплатный доступ

Обоснованы целесообразность введения в образовательный процесс информационно-познавательной деятельности, необходимость развития способностей учащихся к данной деятельности при обучении физике частиц. Характер информационного взаимодействия в современном информационном обществе обусловил необходимость разработки новых видов деятельности, необходимых для эффективного усвоения знаний, умений и навыков. На основе анализа теоретических аспектов формирования познавательной деятельности и ее структуры в исследованиях отечественных и зарубежных ученых, была разработана структура и определены возможности реализации информационно-познавательной деятельности в процессе обучения, что обусловило новизну исследования. Теоретическая значимость полученных результатов выражена в уточнении понятия информационно- познавательной деятельности. Результаты исследования могут быть использованы в практике обучения в школе предметам естественнонаучного цикла при планировании работы учащихся с различными источниками информации, отборе и систематизации информации, решении исследовательских и практических задач.

Познавательная деятельность, информационно-познавательная деятельность, действия, научно-технический прогресс, научно-информационный прогресс, физика частиц

Короткий адрес: https://sciup.org/147157678

IDR: 147157678 | УДК: 373.5.03

Текст научной статьи Структура и сущность информационно-познавательной деятельности учащихся

В XXI веке огромное влияние на образование оказали информационные технологии. Они широко используются в различных сферах человеческой деятельности, поскольку позволяют оптимизировать и автоматизировать информационные процессы, а также выступать основным связующим звеном в обеспечении информационного взаимодействия. Любая информация содержит в различных формах новые знания, без усвоения которых немыслима подготовка специалистов завтрашнего дня. Сегодня процесс усвоения информации, развития знаний, умений и навыков учащихся и студентов протекает в динамике резко изменяющихся условий среды и требований, предъявляемых современным обществом.

В то же время, увеличение объема информации привело к сокращению времени на изучение учебного материала в школьной программе. Все меньше учащихся, студентов учебных заведений обращаются за помощью к основному источнику информации XX века – книге. А на протяжении 2000–2013 годов наблюдается резкий спад уровня естественнонаучных знаний учащихся, читательской грамотности и т. д. Ускорение информационных процессов привело к тому, что те виды дея- тельности, которые осуществляют учащиеся в процессе обучения, становятся менее эффективными в освоении знаний, умений и навыков.

Следует отметить, что информационное общество будет иметь здоровый организм только в том случае, если структура образования квалифицированной части этого общества будет включать в себя всю сумму современных знаний – от фундаментальных наук до потребительских. Но на сегодняшний день проявляется опасная тенденция: уровень понимания и поддержки фундаментальных наук резко снижается, в то время как абсолютно все, что использует современный человек в своей деятельности, – это результат исследований фундаментальной науки. Встал вопрос: как организовать деятельность учащихся, и какой характер должна нести эта деятельность, чтобы обеспечить их интеллектуальное развитие, подготовку к научно-исследовательской деятельности. Для ответа на данный вопрос хотя бы частично охарактеризуем устоявшиеся представления о познавательной деятельности школьников в процессе обучения.

Над вопросами, связанными с формированием структуры познавательной деятельности, работают многие ученые. В исследованиях

Е.В. Оспенниковой, А.В. Усовой, В.И. Степаненко, Г.В. Акопяна, В.В. Пасечника, Т.И. Шамовой [6, 15] и других обсуждается широкий спектр проблем, связанных с организацией данного вида деятельности учащихся в процессе обучения. Исторически сложилось, что познавательная деятельность рассматривалась учеными как функционал, при котором обучающий передавал готовые знания обучаемому. Во второй половине XX века ученые пришли к выводу о необходимости изменения структуры познавательной деятельности. Это было связано с тем, что учащиеся, помимо полученных знаний, должны были овладеть умениями и навыками по самостоятельному осуществлению поиска знаний. Фактически возникло новое направление в обучении, которое в настоящее время называется проблемным. Г.И. Щукина определяла познавательную деятельность как интеграцию поисковой направленности в учении, познавательного интереса и его удовлетворения при помощи различных источников информации [6, 16].

В настоящее время интеграция информационных технологий в систему образования, насыщение образовательной среды новыми информационными источниками, вызвали неизбежные изменения в структуре познавательной деятельности, которые привели к возникновению нового адаптивного вида познавательной деятельности - информационно-познавательной деятельности. Выясним, какова ее структура.

Любая деятельность протекает поэтапно [10]. Исходя из того, что в основу информационно-познавательной деятельности положена структура познавательной деятельности, то целесообразно определить этапы познавательной деятельности. На практике чаще всего этапы познавательной деятельности сочетаются в различных последовательностях, исключение составляет только мотивационноориентировочный этап, на котором происходит активизация внимания обучаемого. Это приводит его в состояние готовности к поглощению новых знаний и дает возможность учащимся на самостоятельном уровне осуществить их поиск (познавательная самостоятельность) [15].

Следующий этап является формирующим. Здесь осуществляется формирование первоначальной системы знаний, интеллектуальных умений, умений осуществлять планирование, прогнозирование и самоконтроль. Следует отметить, что многие учащиеся обла- дают некоторой степенью активности (пассивности), поэтому в обязательном порядке следующий этап должен быть направлен на применение полученных знаний на практике. Для успешности прохождения данного этапа учащийся должен достичь максимального уровня активности, в результате чего он сможет на рефлекторном уровне воспроизвести полученную информацию, осуществить интерпретацию, тем самым развивая свое творческое мышление [5]. Это сравнимо с игровым процессом сложной логической компьютерной игры, где необходимо с логической точки зрения выстраивать свои действия. Процесс познавательной деятельности на этапе применения знаний должен быть организован с использованием элементов логики, позволяющей учащемуся самостоятельно варьировать алгоритмы действий.

Нельзя исключить, что результат достижения цели в процессе познавательной деятельности во многом зависим от заинтересованности учащегося. Это ярко выражено в динамике изменения количества учащихся и студентов, увлекающихся физикой и информатикой. В XX веке информационные технологии развивались относительно медленно по сравнению с фундаментальной наукой – физикой. Технические разработки в фундаментальной науке привели к созданию современной электронно-вычислительной техники, что фактически дало резкий толчок в научнотехническом прогрессе. Это привело к переходу информационного общества на новую стадию развития и оттоку интеллектуальных ресурсов из одной области познания в другую. Также был задействован закон Мура, суть которого заключается в том, что все технологии, основанные на разработках фундаментальной науки, должны работать быстрее и быть минимизированными. В настоящее время он перестает работать, так как сам процесс минимизации цифровых устройств и их быстродействие на сегодняшний день достигли максимальной точки развития. Ученые научились управлять сигналами на атомарном уровне и разработки элементов электронновычислительных устройств ведутся по 4–10 нанометровым технологиям. Следует отметить, что избежать технологического тупика позволят только исследования в современной фундаментальной науке.

Одним из разделов фундаментальной науки является физика частиц. Для определения структуры информационно-познаватель- ной деятельности и особенностей ее организации при обучении учащихся она представляет огромный интерес. Это подтверждается следующими аргументами:

-

• наличие огромного количества информационных объектов;

-

• материально сложно воспроизводимые эксперименты в школьных условиях;

-

• использование опосредованных моделей, наглядных образов и т. д.

Наличие в разделе «Механика» огромного количества материальных объектов предоставляет возможность проводить ряд реальных экспериментов без использования опосредованных источников информации, поэтому говорить о целесообразности введения данного вида деятельности при ее изучении не имеет смысла. Совершенно по-другому обстоят дела с такими разделами физики как электричество, электромагнетизм, квантовая физика – разделами науки, в которых присутствует большое количество информационных объектов. Это объекты, которые невозможно увидеть и осязать, соответственно, представление о них складывается только по различным описаниям. Например, в физике понятие «электрический ток» определяется как упорядоченное движение заряженных частиц [8]. Изучая электрический ток в разных средах, мы наблюдаем его проявление по второстепенным признакам, что оказывает большое влияние на представления о том, что же такое упорядоченное движение частиц и о том, что такое частица. Но при изучении электрического тока мы никак не можем проникнуть внутрь проводника, выяснить, откуда берутся эти заряженные частицы, как они в нем двигаются, что происходит с частицами вещества, молекулами. Для объяснения материала требуются различные модели, схемы, использование опосредованных источников информации. Такая же ситуация обстоит при изучении явления внешнего фотоэффекта. Явление фотоэффекта (внешнего) – это явление вырывания электронов с поверхности твердых и жидких тел под действием света [5]. Пронаблюдать, как происходит вырывание электрона из атома, не предоставляется возможным, однако полученные опытным путем закономерности позволяют учащимся четко усвоить законы фотоэффекта, понять суть его безынерцион-ности и т. д.

С содержанием современной физики частиц наблюдается следующая картина. Она предлагает нам большой спектр устройств:

детекторов, счетчиков, ускорителей, позволяющих косвенно доказать существование частиц, реально увидеть которые мы не можем даже наблюдая явления взаимодействия частиц с веществом – ионизацию газов в счетчиках, сцинтилляцию, черенковское излучение. Изучение частиц – объектов материального мира остается на уровне информационных объектов, что сильно влияет на снижение познавательного интереса учащихся наряду с интереснейшим учебным содержанием и его высокой значимостью для дальнейшего развития мировой науки.

Возникает критическая ситуация, поскольку изучение современной физики частиц, осуществившей переход в начале XXI века от теоретических способов познания к практическим, происходит только на уровне информационного объекта. Поэтому осуществление информационно-познавательной деятельности при обучении физике частиц приобретает статус необходимого элемента, обеспечивающего сформированность у учащихся прочных знаний, академических компетенций и правильного понимания физической картины микромира и макромира. В результате формируется ресурс интереса к физическому познанию и определенный стиль проблемнопоисковой деятельности учащихся.

Исходя из представлений о познавательной деятельности, которые сформулировала Г.И. Щукина [16], определим, что такое информационно-познавательная деятельность.

Информационно-познавательная деятельность – это комплексный вид деятельности, направленный на успешное получение информации из разных источников, ее преобразование, усвоение, включение в единую информационную систему с целью постановки и решения задач исследовательского характера.

К основным этапам данной деятельности относятся:

-

1) ознакомление учащихся с предметной областью, содержанием предстоящего исследования (элементы информационной деятельности);

-

2) столкновение с проблемой, формулирование целей и задач исследования (элементы исследовательской деятельности);

-

3) сбор фактов и данных об изучаемом явлении или объекте, инкапсуляция информации и определение ее аутентичности (элемент, присущий только информационно-познавательной деятельности);

-

4) экспериментальное (теоретическое) исследование: выдвижение гипотез, моделирование эксперимента (элементы исследовательской деятельности);

-

5) построение объяснения, формулировка следствий (элементы информационнопознавательной деятельности);

-

6) формулирование выводов и оформление проделанной работы (информационнокоммуникационная деятельность).

На основе теории деятельности, разработанной Л. С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным [2, 3, 11], предполагается, что любая деятельность может осуществляться только при создании необходимых условий. Опираясь на исследования, проведенные Л.М. Репетой по формированию информационно-исследовательской компетенции учащихся, мы определили следующие условия протекания информационнопознавательной деятельности [9]:

-

• наличие положительного отношения учащегося к изучению области научной деятельности человека;

-

• наличие стремления к научному познанию мира (данное условие активизирует познавательную и информационно-коммуникационную деятельность на рефлекторном уровне, поскольку современный учащийся большую часть информации получает с помощью современных информационных технологий);

-

• наличие стимулирующей среды, в которую входят различные методы стимуляции учащихся к информационно-познавательной деятельности, проектам, связанным с дистанционным управлением и получением информации от экспериментальных установок, наличие современной информационновычислительной техники, идущей «в ногу со временем»;

-

• наличие сетевой среды и предметных информационно-образовательных сред;

-

• наличие сотрудничества преподавателя и учащихся, которое подразумевает переход от педагогики требований к педагогике отношений;

-

• наличие специально организованной рефлексии учащихся к процессу учения, его результатам и самоконтролю полученных знаний.

Последнее условие исключает стремление учащихся воспользоваться готовыми результатами, решениями, которые приводят к неосознанному копированию информации. Про- блема использования учащимися готовых информационных источников обсуждалась нами в статье по проблеме формирования способностей учащихся к информационно-познавательной деятельности [1].

Психологический аспект, определяющий связь между возможными вариантами протекания деятельности человека и потребностью стать дееспособной личностью в условиях информатизации общества, задается тремя направляющими позициями: личностной, социальной и деятельностной [7]. С личностной позиции она имеет отражение в необходимости участия в информационном цикле, формирования личности, способной к ориентированию в информационном пространстве, адекватному восприятию информации и ее синтезу. Со стороны информационного общества возникает прямой социальный заказ, который требует, чтобы современный образованный человек был:

-

• компетентным в области своей профессиональной деятельности и обладал качеством мобильности;

-

• владел умениями и навыками работы с информацией;

-

• способен участвовать в полном информационном цикле: от создания информации до этапа ее хранения.

Современные тенденции формирования информационного общества находят свое отражение в государственных стандартах образования. Современные требования ФГОС ОО устанавливают связь с научно-техническим и научно-информационным прогрессом [11]. Переход на новый этап развития информационного общества оказал положительное влияние на процесс передачи и хранения информации. Отрицательные факторы сказались на качественном усвоении фундаментальных знаний.

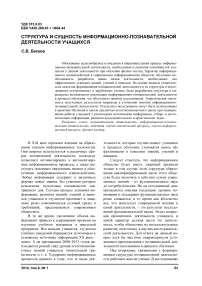

Основное влияние на изменение структуры познавательной деятельности оказали научно-технический прогресс, связанный с ним научно-информационный прогресс, социальный заказ со стороны общества, и соответствующие динамически изменяющиеся требования ФГОС к подготовке будущих специалистов, способных себя реализовать. На рис. 1 отображена взаимосвязь факторов, определяющих структуру информационно-познавательной деятельности.

Целесообразно сделать вывод о том, что в условиях информатизации общества любой вид деятельности является сложным инфор-

Рис. 1. Взаимосвязь факторов, определяющих структуру информационно-познавательной деятельности

мационным процессом, в который включаются все способности и качества личности.

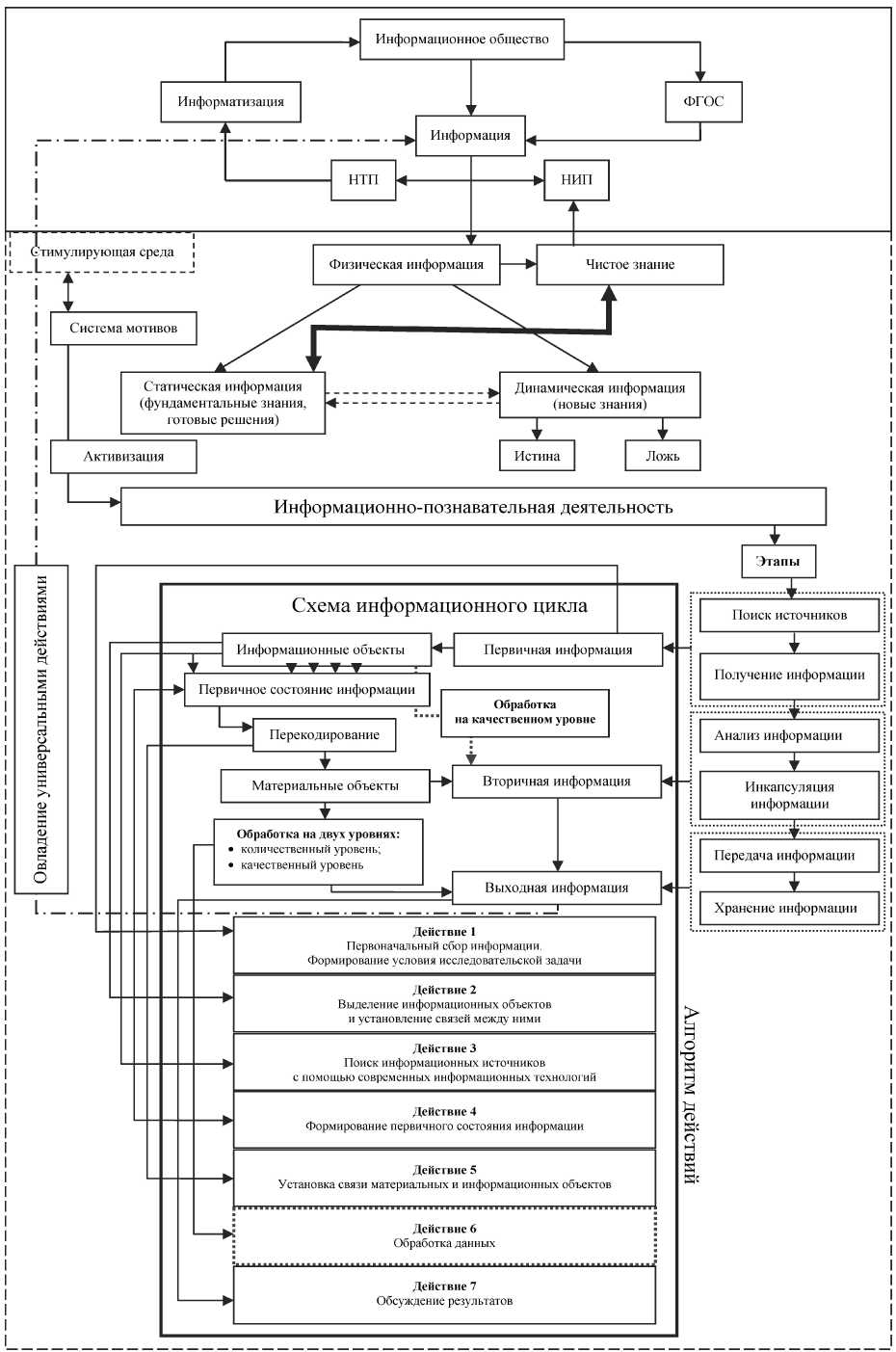

Помимо сложности самого процесса деятельности, Л.С. Выготский обращает внимание на то, что предметом любого вида учебной деятельности является объективированный социокультурный опыт, который первоначально отсутствует у индивида и формируется в процессе выполнения некоторых действий [2]. Если эти действия выполняются учащимся по алгоритму, то уже имеет смысл говорить о конкретной деятельности. Учитывая специфику контента информации по физике частиц, мы построили алгоритм действий, выполняемых учащимися в процессе информационнопознавательной деятельности [1]. Учащийся в соответствии с этапами информационнопознавательной деятельности должен идти следующим путем:

-

1. Формулировка объекта изучения. Для первоначального сбора информации преподаватель задает учащимся наводящие вопросы, формируя условие исследовательской задачи. Он должен активно использовать эвристические методы [12–14]. Например, «Как вы думаете, что такое частица?», «На каком основании мы можем думать, что частиц, из которых построена материя, много?» и т. д.

-

2. Выделение информационных объектов и установление связей между ними. Учащиеся, ознакомившись с условием задачи, выделяют в ней основные информационные объекты, устанавливают связи и зависимости между ними, их характеристики и свойства. Таким образом, формируется модель единого информационного объекта. Учащиеся пытаются установить возможные связи между информационными объектами различными методами, описать их математически, установить,

-

3. Поиск информационных источников [4]. Учащимися осуществляется поиск информационных источников, в которых должна быть в наличии информация, раскрывающая все стороны информационных объектов и явлений, связанных с этими объектами. Поскольку речь идет об информационно-познавательной деятельности, то в обязательном порядке учащиеся должны осуществлять поиск с помощью современных информационных технологий. Учебные пособия в данном случае должны выступать в качестве навигатора. В современных учебных пособиях должна быть отображена структура источников информации, что обеспечит эффективный способ ее поиска и будет способствовать обучению учащихся быстрому поиску необходимой информации и осознаванию ее. Огромный интерес в данном случае вызывает уникальность научной сети GRID.

-

4. Формирование первичного состояния информации. Получение необходимых сведений, на основании которых осуществляется анализ предложенных гипотез.

-

5. Установка связи материальных и информационных объектов. Анализ информационных объектов на теоретическом уровне всегда требует практической реализации. При наличии экспериментальной установки необходимо осуществить перекодирование первичной информации, связав ее с физической реальностью, явлениями, физическими телами и выяснить, какая новая информация может быть получена с этой экспериментальной установкой.

-

6. Обработка данных на двух уровнях: качественном и количественном. При отсутствии материальных объектов обработка информации осуществляется только на качественном уровне.

-

7. Обсуждение всеми участниками результатов информационно-познавательной деятельности, расширение опыта учащихся.

как эти зависимости проявляются в реальном мире и т. д. На данном этапе активизируется познавательный интерес к изучаемому предмету, нацеленный на поиск ответа «А почему так происходит?».

Рис. 2. Структура информационно-познавательной деятельности

Схематически построенная логическая структура информационно-познавательной деятельности представлена на рис. 2. Учитывая тот факт, что любая деятельность реализуется через сознание как активность, порождаемая потребностями, и направлена на познание мира человеком, то формирование у учащихся умений и навыков работы с информацией в процессе информационно-познавательной деятельности является одним из важнейших условий успешного функционирования современного информационного общества.

В заключение сформулируем некоторые выводы:

-

1. Организация информационно-познавательной деятельности учащихся на занятиях по физике предполагает реализацию информационного цикла, на начальном этапе которого ученики самостоятельно выделяют изучаемые в дальнейшем информационные объекты.

-

2. Важным этапом информационного цикла является поиск, отбор и систематизация сначала источников информации, а потом – полученной из них информации.

-

3. Сочетание работы учащихся с материальными и информационными объектами, поэтапная реализация информационно-познавательной деятельности будет способствовать их подготовке к работе в наукоемких областях человеческой деятельности (как, например, атомная отрасль), являющихся одним из приоритетных направлений развития государства.

Список литературы Структура и сущность информационно-познавательной деятельности учащихся

- Басков, С.В. Формирование у учащихся способности к информационно-познавательной деятельности при обучении физике/С.В. Басков//Мир науки, культуры, образования. -2013. -№ 4. -С. 229-232.

- Выготский, Л.С. Педагогическая психология/Л.С. Выготский. -М.: Педагогика-Пресс,1999. -536 с.

- Выготский, Л.С. Психология развития человека/Л.С. Выготский. -М.: Эксмо, 2005. -1136 с.

- Григорян, С.Д. Поисково-исследовательская деятельность учащихся в условиях школы-гимназии/С.Д. Григорян, И.В. Ванюков//Образование в современной школе. -2000. -№ 9. -С. 71-72.

- Купавцев, А.В. Деятельностный аспект процесса обучения/А.В. Купавцев//Педагогика. -2002. -№ 6. -С. 44-66.

- Матюшкин, А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности/А.М. Матюшкин//Вопросы психологии. -1982. -№ 4. -С. 7-15.

- Обухов, А.С. Исследовательская позиция личности/А.С. Обухов//Школьные технологии. -2007. -№ 5. -С. 21-24.

- Пинский, А.А. Физика: учеб. пособие для 11 класса школ с углубленным изучением физики/А.А. Пинский. -М.: Просвещение, 2002. -432 с.

- Репета, Л.М. Формирование информационно-исследовательской компетенции учащихся общеобразовательных учреждений: дис. … канд. пед. наук/Л.М. Репета. -Челябинск, 2013. -156 с.

- Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии/С.Л. Рубинштейн. -СПб.: Питер, 2004. -713 с.

- Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения общего образования: офиц. текст. -М.: Просвещение, 2012. -462 с.

- Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология креативного обучения/А.В. Хуторской. -М.: МГУ, 2003. -416 с.

- Хуторской, А.В. Методы эвристического обучения/А.В. Хуторской//Школьные технологии. -1999. -№ 1-2. -С. 233-243.

- Хуторской, А.В. Школа эвристической ориентации: Три года эксперимента/А.В. Хуторской//Частная школа. -1995. -№ 6. -С. 70-81.

- Шамова, Т.И. Активизация учения школьников/Т.И. Шамова. -М.: Педагогика, 2003. -173 с.

- Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе/Г.И. Щукина. -М.: Просвещение, 1979. -160 с.