Теория и образовательные практики развития личностного потенциала: обзор

Автор: Батина Е.В.

Рубрика: Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Стремительные изменения цифровой эпохи во всех сферах жизнедеятельности общества актуализируют потребность развития личностного потенциала, позволяющего человеку эффективно решать возникающие задачи в сложных условиях, противостоя внешнему давлению, с опорой на внутренние цели и смыслы, имеющиеся ресурсы. Новые и, по мнению отечественных и зарубежных исследователей, недостаточно осмысленные понятия «человеческий потенциал», «личностный потенциал» рассматриваются в междисциплинарных областях знания (экономика, социология, психология, педагогика, нейронауки) как равнозначные, подчиненные и перекрещивающиеся. Понятийный аппарат проблемы развития личностного потенциала требует утончения и систематизации. В данной статье проанализированы и обобщены основные признаки понятия «личностный потенциал» в области психологии и педагогики и эффективные образовательные практики, способствующие его развитию в системе образования. Обобщение признаков личностного потенциала и современных образовательных практик его развития позволит педагогам быть более избирательными и эффективными при проектировании и реализации педагогического процесса.

Человеческий потенциал, личностный потенциал, самоуправляющийся обучающий, агентность, самостоятельное созидательное действие

Короткий адрес: https://sciup.org/147251625

IDR: 147251625 | УДК: 37.03 | DOI: 10.14529/ped250304

Текст научной статьи Теория и образовательные практики развития личностного потенциала: обзор

Постановка задачи

В условиях современной реальности, обозначенной исследователями в концепциях VUCA-, BANI-, SHIVA-миров, с учетом внедрения во все сферы жизни искусственного интеллекта, взаимодействия в смешанном он-лайн-оффлайн-пространстве, возрастания спроса рынка труда на специалистов, способных решать творческие задачи в сложной коммуникации, изменяются и требования к развитию личности в сторону ее максимального «усложнения» [28, 29, 56, 65]. Фокус внимания в теории педагогики и практике образования смещается с академических способностей как главных показателей образовательных результатов на развитие гибких навыков XXI века, метапредметных и личностных результатов, общих и универсальных компетенций, совершенствование личностного потенциала обучающегося на разных возрастных этапах [34, 38, 56].

Личностный потенциал, по мнению исследователей, выступает в общем виде как «психологическое явление, представляющее собой процесс непрерывного самосовершенствования и стремления к достижению вершин личностного, профессионального развития человека и реализации творческих возможностей и способностей», формирующееся под воздействием внешних и внутренних факторов (С.В. Величко, 2004) [11]. С.В. Величко справедливо отмечает не только индивидуальное, но и социальное значение развития личностного потенциала – «потенциал отдельно взятой личности превращается в социальную ценность через механизмы самореализации», обеспечивая личности более гармоничное взаимодействие с окружающим миром» [11]. Д.А. Леонтьев как автор отечественной концепции личностного потенциала определяет личностный потенциал как интегральную характеристику личности, отражающую способность использовать свои таланты и имеющиеся ресурсы наилучшим образом в сложных условиях для решения жизненных задач [1, 15, 24].

Важно отметить, что феномен личностного потенциала мало изучен и является предметом междисциплинарных исследований, в том числе в контексте более широких понятий «человеческий потенциал», «человеческий капитал» [15, 39].

Исследователи отмечают особую роль в развитии личностного потенциала обучаю- щихся персонализированного, проблемноориентированного, проектно-ориентированного, игрового обучения, смешанного обучения, образовательных программ, развивающих творческие способности, технологии семейного эдьютейнмента, технологии виртуальной реальности и использование искусственного интеллекта [34, 36, 51].

Однако в массовой практике система образования на всех уровнях не готова к вызовам современности [18, 34, 49, 51, 52, 55]. Для дальнейшего развития и совершенствования педагогической теории и практики образования требуется анализ и обобщение сложного феномена личностного потенциала, осмысления таких понятий, как «человеческий потенциал», «личностный потенциал», входящих в них структурных компонентов, а также возможности его измерения и развития.

Личностный потенциал как компонент человеческого потенциала

Идеи о врожденных самоактуализирую-щихся потенциях, возможностях личности зарождаются и развиваются в русле гуманистической психологии в трудах К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса и оказывают существенное влияние на психологию личности во второй половине XX века. Раскрытие, «движение» человеческого потенциала описывается в терминах «самореализации», «самоактуализации», «личностного роста» (Ш. Бюлер, К. Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс) [1, 15]. В настоящее время в связи с возрастающими требованиями к жизнедеятельности человека в неопределенных и изменяющихся условиях возникает новый виток междисциплинарных и частных научных исследований, в том числе и в русле позитивной психологии, экзистенциальной психологии, что особенно значимо для практики образования. Д.А. Леонтьев подчеркивает особое значение и вклад в теорию личностного потенциала культурно-исторической концепции Л.С. Выготского в контексте идей об опосредованности и произвольности поведения как главных показателей личностного развития. Особого внимания заслуживает и деятельностный подход в отношении развития личностного потенциала [1].

Понятие «человеческий потенциал» рассматривается как междисциплинарное и конкретизируется в области экономических, социальных, психологических наук. В общем виде определение человеческого потенциала дается в «Энциклопедии мировых проблем и человеческого потенциала» Энтони Джудджа: «Потенциал человека – способность индивида к самовыражению, самоактуализации и самореализации… Реализуется потенциал человека в защите таких ценностей, как правдивость, доброта, искренность, красота, оптимизм, справедливость и порядочность, естественность поведения, организованность, дисциплинированность; в постоянном самоусовершенствовании, в результативности, продуктивности деятельности» (Д.А. Леонтьев, 2024) [1, с. 81].

В области экономики и социальных наук преимущественно используется понятие «человеческий капитал». Концепция человеческого потенциала и человеческого развития возникает в том числе благодаря исследованиям человеческого капитала. В конце ХХ века о человеческом потенциале заговорили как о показателе экономического роста и благосостояния общества (А. Сен, Макбуб уль-Хак, Д. Хекман и др.) [64, 69, 70]. Развитие общества возможно через расширение свободы человека и его выбора, посредством развития «богатства человеческой жизни, нежели богатства экономики, в которой живут люди, которая является лишь ее частью» [43, 44, 64, 69, 70].

Особое значение для развития человеческого потенциала в трудах исследователей уделяется раннему возрасту. На рубеже ХХ и ХХI веков человеческий потенциал в общем виде определяется как пространство возможностей и «внешних» (А. Сен), и «внутренних способностей» человека (Дж. Хекман). Значимые в контексте нашего исследования научные идеи в области экономики конца XX – начала XXI веков в концепциях благополучия, счастья и возможностей, предваряющих концепцию человеческого потенциала, представлены в табл. 1.

Таким образом, на развитие идей о человеческом потенциале оказали влияние представления экономистов о счастье и благополучии и потенциальных возможностях человека в направлении движения от материальных ресурсов как высших благах к нематериальным ресурсам, определяющим свободу выбора ценных видов деятельности и социального окружения. Современные исследователи, опираясь на достижения в области экономических наук, определяют человеческий потенциал как «совокупность способностей человека, включающую некогнитивные (социальные и психоэмоциональные) и когнитивные навыки, которые дают возможность осуществлять ценную для индивида деятельность и успешно взаимодействовать с обществом» (В.А. Аникин, М.С. Сушенцова, 2023) [49, 50].

П.С. Сорокин, как и другие исследователи в области экономических и социальных наук, отмечает, что понятие «человеческий потенциал» зарождается и активно используется в рамке теории «человеческого капитала», понятия рассматриваются как идентичные и взаимодополняющие друг друга [49]. Понятие «человеческий потенциал» шире по своей структуре, оно «включает все характеристики, которые ранее рассматривались как компоненты человеческого капитала (уровень образования / знания и навыки, демографические показатели и здоровье), но ими не огра-

Таблица 1

Экономические цели, регулирующие поведение людей в обществе

|

Благополучие |

Счастье |

Возможности |

|

Материальные блага как доминирующий мотив поведения человека (Дж. С. Милль, А. Маршалл и др.) |

Ведущая цель поступков – максимизация удовольствия и счастья других людей (И. Бентам) |

Возможности человека по достижению благосостояния как «первичные блага»: доходы, должностные возможности, личностные свободы и др. (Дж. Роулз) |

|

Нематериальные достижения как благо и мотивы поведения человека (А. Сен, Макбуб уль-Хак) |

Ведущий мотив поведения человека – удовлетворение индивидуальных предпочтений, которые соответствуют субъективным представлениям о благосостоянии (Дж. Нейман, О. Моргенштерн и др.) |

Значение внешних возможностей свободно выбирать ценные для себя виды деятельности или «виды функционирования» и нести ответственность за свой выбор (А. Сен) |

|

Счастье определяется удовлетворенностью социальными отношениями (Р. Лэйард) и новизной восприятия, связанной с творческим характером деятельности (Ф. Найт) |

Особое значение для поведения человека придается «внутренним возможностям» – некогнитивным (психоэмоциональным, социальным) способностям человека (Дж. Хекман) |

ничивается» [49, 56]. В числе таких характеристик, определяемых П.С. Сорокиным как «стратегические активы», которые не являются «капиталом», ценным на рынке труда в настоящее время, но могут быть им в будущем, некогнитивные навыки, ценностные ориентации и жизненные установки, мотивация, интересы, особенности национального характера, доверие, нормы и правила поведения, «агентность», рассматриваемая как «способность человека к независимому действию и проактивной трансформации окружающей среды» (А.А. Аникин, П.С. Сорокин, Т.И. Заславская, Н.Е. Тихонова) [2, 13, 49, 56].

Отечественные исследователи О.И. Генисаретский, Н.А. Носов и Б.Г. Юдин предлагают рассматривать понятие «человеческий потенциал» применительно к разным «горизонтам функционирования и развития общества»: в социально-организационном горизонте человеческий потенциал переосмысляется как человеческие ресурсы , в экономическом горизонте - как человеческий капитал , в социально-экологическом - как жизненный потенциал (общая жизнеспособность) и в экзистенциальном, духовно-практическом - как личностный потенциал [1].

Понятие «личностный потенциал» рассматривается преимущественно в области психологии в контексте психологических факторов и механизмов реализации возможностей и ресурсов человека. Однозначности в трактовке понятия «личностный потенциал» также нет (Д.А. Леонтьев и др.) [15]. Родственными понятиями являются: самоактуализация, самореализация, личностный рост, саморазвитие, самоэффективность, психологический капитал, психологический потенциал, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, жизнестойкость и др.

По мнению Д.А. Леонтьева, лучше всего феноменологию, отражающую эффекты выраженности личностного потенциала, обозначает понятие жизнестойкости С. Мадди [1, 66]. Жизнестойкость здесь предстает как развивающаяся система установок, опосредующих воздействие на сознание и поведение человека в благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах, состоящая из установок на включенность в противовес отчуждению и изоляции, установок на контроль за событиями в противовес чувству бессилия, установки на принятие риска и вызова вместо стремления к безопасности [1, с. 6].

Если О.И. Генисаретский, Н.А. Носов и Б.Г. Юдин рассматривают горизонты «человеческого потенциала» в контексте развития общества, то М.С. Каган предлагает рассматривать понятие потенциал личности применительно к основным видам социальной деятельности человека и соответственно им выделять виды потенциалов личности: гносиологиче-ский (познавательный); аксиологический (ценностный); творческий; коммуникативный; художественный (эстетический) [1].

Отечественные исследователи Д.А. Леонтьев, Л.Н. Овчарова и др. рассматривают понятие личностный потенциал как компонент, или составляющую, человеческого потенциала, который описывается не через отдельные психологические характеристики личности или установки, а как системная сложная организация личности в целом, основанная на сложной схеме опосредования поведения [1].

Адаптационный аспект личностного потенциала

Особого внимания заслуживает адаптационный аспект в исследованиях личностного потенциала, рассматриваемый в работах С.В. Величко, А.Г. Маклакова и др. Адаптивность предстает как проявление личностного потенциала в различных сферах жизни человека благодаря относительно устойчивым личностным характеристикам, обеспечивающим успешность более гармоничного взаимодействия с изменяющимся миром: поведенческая регуляция, коммуникативные качества, степень ориентации на общепринятые нормы поведения и требования и др. [1, 11].

Ряд зарубежных и отечественных авторов выделяют личностные черты или добродетели, которые являются личностными ресурсами, обеспечивающими психологическое благополучие и выполняющими буферную функцию, т. е. препятствуют развитию нарушений личности, психопатологии: благодарность, жизненная энергия, чувство юмора, любовь и др. рассматриваются как ресурсы самотранс-ценденции; самоконтроль, упорство и др. -ресурсы саморегуляции; гибкость, креативность мышления и др. - ресурсы познания; доброта, искренность, храбрость - ресурсы смелости и открытости; ресурсы социального взаимодействия - социальный интеллект, мудрость, лидерство; ресурсы нравственности -доброта, способность прощать, религиозность (К. Петерсон, М. Селигман, И.А. Буровихина, Д.А. Леонтьев [1, 68].

Однако А.Г. Асмолов справедливо отмечает, что понятие «личностный потенциал» приходит на смену понятию «адаптации», так как раскрывает более сложные механизмы не просто приспособления к заданным условиям, но и изменение этих условий и создание новых необходимых условий, а также эффективные действия человека в крайне неблагоприятных с точки зрения адаптации условиях (А.Г. Асмолов, Д.А. Богоявленская, В.А. Петровский и др.) [4, 35, 37].

Личностный потенциал как интегральная характеристика личности

Наиболее полно личностный потенциал представлен в концепции Д.А. Леонтьева, опирающейся на уровневую теорию периодизации развития как постепенного развития саморегуляции поведения и обретения большей автономии и произвольности [1, 3, 10].

Д.А. Леонтьев рассматривает личностный потенциал как главный показатель личностного развития, как обозначение «собственно личностного в личности», что позволяет сделать акцент на специфическом содержании личности в широком смысле слова, т. е. на ее смысловом измерении, измерении ее внутреннего мира вместо узкого видения сквозь призму психических процессов и состояний [21, 23, 25]. При этом личность Д.А. Леонтьев определяет как «глобальную высшую психическую функцию прогрессивного овладения собственным поведением и внесения новых высших закономерностей в процессы взаимодействия с миром и саморазвития на основе социального опыта, вычерпываемого из мира, и биологической основы, с которой мы в этот мир приходим» [1, с. 7].

На основе анализа и обобщения сильных сторон и недостатков системно-кибернетических моделей саморегуляции и самоорганизации (Ч. Карвер – М. Шейер, О.А. Конопкина – В.И. Моросанова и др.), теории самоактуализации А. Маслоу, модели Рубикона Х. Хек-хаузена и других работ отечественных и зарубежных исследователей Д.А. Леонтьев в концепции личностного потенциала старается преодолеть расхождение между безостановочным движением человека от цели к цели, оторванным от понимания и осмысления возможностей, и наоборот – абсолютным познанием и пониманием, оторванным от выбора и реализации [1, с. 121]. Для этого в процессе саморегуляции им выделяются по-разному организованные функции, дополняющие друг друга и переходящие друг в друга: функция самоопределения в пространстве возможностей и выбора цели для последующей реализации и собственно функция самореализации.

Однако в процессе выбора и самоопределения, дальнейшего осуществления выбранной деятельности на пути к реализации цели человек испытывает серьезное давление как извне, так и внутри себя. В связи с этим выделяется еще одна значимая функция саморегуляции наряду с функциями самоопределения и реализации – функция сохранения.

Д.А. Леонтьев рассматривает личностный потенциал как потенциал саморегуляции в деятельности на пути к достижению личностью желаемого, который обеспечивается благодаря личностным характеристикам, позволяющим выполнять три основные функции: самоопределение в ситуации неопределенности с опорой на устойчивые внутренние критерии и ориентиры в жизнедеятельности, реализацию или достижение вопреки давлению внешней среды и внутренним импульсам с учетом распределения имеющихся ресурсов и сохранение движения к цели в изменяющихся условиях [22, 25].

Важно отметить, что саморегуляция у Д.А. Леонтьева не сводится лишь к обеспечению достижения целей, а обеспечивает «более широкий контекст взаимодействия субъекта с миром» [1, с. 128]. В качестве ориентиров для саморегуляции могут выступать высшие ценности – добро, истина, красота, смысл и другие, которые в работах А. Маслоу определяются как метапотребности.

Подструктуры потенциала саморегуляции, в свою очередь, включают следующие личностные характеристики: потенциал самоопределения определяет способность к целеполаганию, выбору, внутреннюю мотивацию к деятельности [21, 23]. Потенциал реализации и достижения включает оптимизм, самоэффективность, субъективную компетентность, самоконтроль [1, 12, 26]. Потенциал совладания или сохранения представлен жизнестойкостью [1, 26]. В концепции Д.А. Леонтьева очень подробно описаны возможности диагностики составляющих личностного потенциала.

Особое внимание Д.А. Леонтьев в своих работах, посвященных исследованию личностного потенциала, уделяет мудрости как интегральной характеристике личностного потенциала и фазе самоопределения в кругу воз- можностей [1]. Значимыми для нашей статьи являются данные исследований зарубежных ученых, где продемонстрирована корреляция мудрости и показателей личностной зрелости, личностного роста и целей жизни, личностного развития в целом, ценности благополучия и личностного развития, функции саморегуляции, функции избирательной оптимизации с компенсацией (ИОК) [1]. Избирательная оптимизация с компенсацией в свою очередь определяется как «определенная прагматическая жизненная стратегия, направленная на то, как строить отношения с миром в аспекте достижения целей» [1, 56]. Д.А. Леонтьев делает акцент на мудрости как механизме саморегуляции, ее связи с осознанием, рефлексией границ, контекстов, относительности вещей, балансом мировоззрения и опыта [1].

По аналогии с понятием потенциальной энергии Д.А. Леонтьев определяет личностный потенциал и как систему динамического управления психологической энергией, ее распределения и перераспределения [26, с. 14]. Людям, обладающим высоким уровнем личностного потенциала, по мнению Д.А. Леонтьева, присущи такие характеристики, как: активность, продуктивность, субъектность (агент-ность), резилентность и продуктивное совладание, самодетерминация, целенаправленность, гибкость. Обучающегося с высоким личностным потенциалом характеризуют не только возможные высокие академические достижения и успех, но и состояние психологического благополучия, удовлетворенности.

Личностный потенциал в концепции Д.А. Леонтьева предстает и как «метаресурс, инвестиционные способности и стратегии», а также как «система управления своими психологическими ресурсами в собственных интересах» [22, с. 8].

Д.А. Леонтьев определяет личностный потенциал как основу развития личности на протяжении жизни, некоторую перспективу будущего, которая находится в первую очередь в руках самого человека и проявляется особенно ярко в неблагоприятных условиях.

Особое место самостоятельности отводится и в трудах отечественного исследователя П.С. Сорокина. Он рассматривает понятие «человеческий потенциал» в контексте психологии и педагогики и в качестве основного критерия выделяет «агентность» или самостоятельное созидательное действие (ССД), понимаемое как способность изменять социальные структуры во благо человеку и обществу [49, 56]. К факторам, определяющим способность к ССД, автор относит следующие личностные характеристики, которые в разных подходах принято также относить к человеческому потенциалу: 1) когнитивные – критическое мышление, коммуникативные навыки, социологическое воображение; 2) аффективные – эмоции, мотивация, воля; 3) метакогни-тивный компонент – планирование, самоконтроль, самооценка, рефлексия [56]. Понятие «агентности» схоже с определением понятия «надситуативной активности» в трудах А.Г. Асмолова, В.А. Петровского или «интеллектуальной активности» Д.Б. Богоявленской [10].

Обобщенные признаки человеческого потенциала / личностного потенциала представлены в табл. 2.

Таблица 2

Признаки личностного потенциала

|

Автор |

Признаки человеческого / личностного потенциала |

|

Психологический аспект |

|

|

Г.М. Зараковский, М.С. Каган, Ю.М. Резник |

Психологические качества и свойства личности, система ценностных ориентаций, реализованные и нереализованные способности и возможности, которые проявляются в значимых социальных видах деятельности в различных сферах жизни и способствуют эффективной самореализации: познавательной деятельности, творческой, коммуникативной, эстетической, ценностной, трудовой [1] |

|

К. Петерсон, М. Селигман, К. Рифф, И.А. Буровихина, Д.А. Леонтьев, Е.И. Осин |

Психологические особенности, выступающие в качестве личностных ресурсов, обеспечивающих психологическое благополучие и выполняющих буферную функцию, т. е. препятствующие развитию личностных нарушений, отклоняющего поведения: мудрость, смелость и открытость, доброта и др. [1, 67, 68] |

|

С.В. Величко, А.Г. Маклаков |

Адаптивность как способность корректировать свои цели и планы, согласовывать противоположные требования (единообразия и разнообразия, например), использовать новые возможности для более гармоничного взаимодействия с окружающим миром [1, 11] |

Окончание табл. 2

|

Автор |

Признаки человеческого / личностного потенциала |

|

А.Г. Маклаков |

Адаптация к общественным требованиям посредством личностных качеств, составляющих личностный адаптационный потенциал: культура системного мышления, гибкость и креативность мышления, культура организационного поведения, коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к самообразованию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, умение представлять свои профессиональные и личностные качества, культура здоровья и здорового образа жизни и др. [1] |

|

А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский |

Надситуативная активность как возможность не просто адаптироваться к внешним и внутренним условиям, но и изменять и самостоятельно создавать эти условия [1, 4, 35, 37] |

|

Ю.Н. Корешникова, П.С. Сорокин |

«Агентность» или самостоятельное созидательное действие, понимаемое как способность изменять социальные структуры во благо человеку и обществу [49, 56] |

|

Д.А. Леонтьев |

Саморегуляция как самоизменение в движении по своему пути к цели, включающее самоопределение в ситуации неопределенности с опорой на собственные ценности и смыслы, реализацию намеченного с учетом имеющихся ресурсов, сохранение устойчивости вопреки внешнему давлению и / или внутренним импульсам. Личностный потенциал является показателем личностного развития на протяжении жизни [1] |

|

Д.А. Леонтьев |

Способность использовать в достижении цели и поддержания благополучия свои ресурсы и способности, личностные качества, интеллект и др. особенности, система управления ими [22, 26] |

|

Д.А. Леонтьев |

Структура управления переключением энергии (психической энергии) [26] |

|

D.Y. Dai |

Благополучие, которое включает в себя: психологическое здоровье, самодисциплину, самооценку, самопринятие, позитивный взгляд на мир, а также личностный рост, стратегическое мышление, упорство (волю), исполнительные процессы личности [11, 62] |

|

Ю.М. Резник |

Реализованные способности (актуальные ресурсы), невостребованные или нереализованные возможности (неразвитые способности, задатки и др.). В структуре ЛПЧ: креативный центр, репертуар видов деятельности и технические навыки личности [56] |

|

Педагогический аспект |

|

|

И.И. Белякова |

Успешность самореализации в учебной деятельности, что обеспечивается развитием личностных качеств: волевые качества, рефлексия, осознание своих целей и возможностей, освоение навыков самопознания и саморегуляции [8] |

|

Е.В. Костенко, Т.В. Черняновская, Ю.В. Шептицкая |

Личностные характеристики, которые отражают степень адаптивности обучающихся, составляющую основу личностного потенциала: уровень самооценки и само-принятия; особенности эмоциональной сферы; особенностей поведения и способности к эмпатии [27] |

|

A.L. Duckworth M.E.P. Seligman |

Стратегический образ мышления и твердость характера, необходимые для взаимодействия с внешней средой; при этом упорство, установка на личностный рост могут формироваться целенаправленными усилиями, что особенно актуально для подросткового возраста [60, 63, 68] |

|

Социальный аспект |

|

|

М.А. Сидорова |

Высокая мотивация к достижению социально значимых целей и поставленных задач |

|

П.С. Сорокин |

Способности совершать самостоятельные созидательные действия во благо человеку и обществу [49, 56] |

Таким образом, личностный потенциал – Развитие личностного потенциала это обобщающее понятие, которое не сводит- В основе исследований развития челове- ся к отдельным составляющим – знания, спо- ческого потенциала в целом и личностного собности, гибкие навыки, компетенции, интел- потенциала в частности лежат представления лект и другие, а характеризует способность их о возможностях выбора ценных видов дея-эффективного использования и управления. тельности, роли социального окружения и сре- ды преимущественно в ранние годы жизни, динамике внутренних способностей, среди которых особая роль отводится некогнитивным навыкам, и другие.

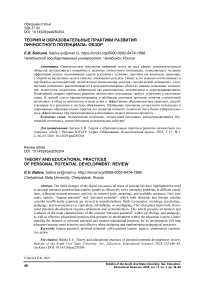

П.С. Сорокин, анализируя научные публикации зарубежных исследователей о человеческом потенциале и человеческом капитале в области экономики, социологии и психологии, выделяет три ключевых фактора формирования человеческого потенциала в целом – это система образования, семья и профессия / рабочее место (L.S. Blackwell, A.L. Duckworth, C.S. Dweck, K.N. Trzesniewski et al., 2007) [61]. Роль семьи и раннего развития, образования в целом подчеркивается и отечественными исследователями (В.А. Аникин, Т.Н. Канонир, А.В. Петракова, М.С. Сушенцова и др.) [16, 50].

Основные факторы, влияющие на формирование личностного потенциала человека на протяжении жизни, представлены на рисунке.

В нашей работе мы опираемся на точку зрения Д.А. Леонтьева и других исследователей о том, что «любое развитие, образование, обучение основывается на развитии не только и не столько познавательных, но в первую очередь личностных структур» [26]. Поэтому обобщение современных образовательных практик развития личностного потенциала мы проводим с учетом когнитивных и личностных структур при ведущей роли последних.

Ранее мы отметили, что особое значение для развития личностного потенциала имеет ранний возраст, семейное воспитание и, соот- ветственно, практики раннего развития и образования детей [9, 49, 50]. Особенно перспективной для развития гибких навыков и закладки фундамента личностного потенциала мы считаем технологию семейного эдьютейнмен-та [20, 42]. Объединение учения с досугом в различных форматах семейных лагерей и клубов, опытных лабораторий, городов профессий нацелено на эмоциональное вовлечение детей и взрослых в различные образовательные ситуации и приобретение значимого опыта общения, игры, совместной деятельности [34, с. 169]. Несмотря на большое количество Edutainment-программ для дошкольного и младшего школьного возраста, отмечается рост технологий семейного эдьютейнмента для подростков, студентов и даже взрослых [20].

При поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее» в рамках реализации проекта «Программы по развитию личностного потенциала» отечественными специалистами разработан путеводитель для современной семьи, содержащий материалы для родителей, помогающие развивать личностный потенциал детей, учить их ставить цели и достигать желаемого [40].

Особое значение в развитии личностного потенциала придается внешкольному образованию и различным проблемным ситуациям реальной жизни в работах Д.А. Леонтьева, Г.В. Иванченко [14, 26].

Проблемными ситуациями трех типов – ситуации неопределенности и целеполагания, ситуации необходимости достижения цели

Факторы формирования личностного потенциала

и ситуации противостояния возникающим угрозам – соответствуют три выделенные в концепции личностного потенциала Д.А. Леонтьева подструктуры.

Д.А. Леонтьев рассматривает развитие личностного потенциала в соответствии с его подструктурами – потенциалом самоопределения, потенциалом реализации и потенциалом сохранения в изменяющихся условиях. Основная роль отводится тренинговой работе с обучающимися для комплексного развития навыков принятия решения и осуществления выбора, целеполагания и целедостижения, проявления жизнестойкости [26]. Совокупность этих навыков определяется Д.А. Леонтьевым, Г.В. Иванченко как навыки «работы личности», заботы о себе [14, 26].

Среди средств и инструментов для развития умения делать автономный выбор и нести за него ответственность в конкретной ситуации мы можем выделить метод, разработанный специалистами научной школы Д.А. Леонтьева, – это метод аргументации выбора. Положительные результаты его практического применения для совершенствования навыков самоопределения на примере студентов представлены в научных публикациях Е.В. Батиной, И.В. Кожуховой (2023) [5, 18].

На практике концепция личностного потенциала Д.А. Леонтьева в комплексе с использованием инструментов средового подхода в образовании, социально-эмоционального и когнитивного развития детей послужили опорой для разработки программы «Развитие личностного потенциала подростков» благотворительного фонда «Вклад в будущее» [53, 54]. УМК программы «Развитие личностного потенциала подростков» рекомендован Министерством просвещения РФ к интеграции в систему образования для работы школьных педагогов-психологов [53]. Для подростков разработано мобильное приложение по развитию «Мой выбор» [31]. В рамках практической реализации для школ – участниц Программы по развитию личностного потенциала и широкой педагогической аудитории разработаны методические рекомендации по формированию пакета нормативных правовых актов, концептуальных регламентирующих документов [54].

Новый взгляд на образование и его результаты способствовал созданию популярной во всем мире модели 4К, имеющей большое значение и в контексте развития личност- ного потенциала обучающихся, основная идея которой в развитии на протяжении школьного образования и последующих ступеней 4 универсальных компетентностей «4К»: критического и креативного мышления, коммуникации и кооперации [32, 34, 38]. Однако важно отметить размытое соотношение универсальных компетенций 4К с ФГОС на всех уровнях, трудности в оценке и встраивания задач на развитие 4К-компетенций в предметное содержание в условиях системы образования в РФ. Специалисты в области развития компетенций 4К подчеркивают значение проектного, смешанного, перевернутого обучения, обучения на основе эмпатии, педагогики заботы и поддержки в практике образования для развития навыков ХХI века и личностного потенциала обучающихся [34, 65].

Велика роль образовательной среды в развитии личностного потенциала обучающихся на всех уровнях (Г.В. Иванченко, Д.А. Леоньев, П.С. Сорокин, В.А. Ясвин) [14, 26, 33, 49, 57]. В основе исследований образовательной среды лежит «теория возможностей» Дж. Гибсона, где подчеркивается активное начало человека во взаимодействии со средой и использовании ее возможностей в качестве ресурсов для собственного развития [57].

Отечественный педагог и исследователь В.А. Ясвин определяет школьную среду как «институционально ограниченную совокупность возможностей для развития личности школьников, возникающих под влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и пространственнопредметных условий, а также случайных факторов в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества» [57, 58].

Качество образовательной среды рассматривается как способность предоставить возможности обеспечить удовлетворение различных потребностей всех участников образовательных отношений, что по мнению исследователей позволяет достигать максимальных темпов в развитии (Д.А. Леонтьев, В.Д. Шад-риков, Дж. Гибсон) [26, 33, 59]. Особое значение для личностного потенциала приобретают возможности для удовлетворения потребностей в любви и уважении, в сохранении или улучшении самооценки, потребность в личностной самоакуализации, потребность в преобразующей деятельности в разных сферах и др.

С успешностью самореализации в учебной и других видах деятельности связывает понятие личностного потенциала И.И. Белякова. По ее мнению, успешной самореализации личности обучающегося, раскрытию его потенциальных способностей в процессе обучения может способствовать развитие у него определенных личностных качеств, таких как волевые качества, рефлексия, осознание своих целей и возможностей, освоение навыков самопознания и саморегуляции. Необходимым условием развития личностного потенциала И.И. Белякова считает достижение личностной идентичности и принятие себя. Чем выше уровень развития личности, тем большим потенциалом она характеризуется [8].

Т.В. Черняновская, Ю.В. Шептицкая и Е.В. Костенко на примере студентов подчеркивают значение четырех основных личностных характеристик, которые отражают степень адаптивности обучающихся, составляющую основу личностного потенциала: уровень самооценки и самопринятия; особенности эмоциональной сферы; особенности поведения и способности к эмпатии [27].

Таким образом, развитие личностного потенциала обеспечивается в процессе деятельности и общения в вариативной среде за счет проявления активности обучающихся в использовании возможностей этой самой среды [59, с. 18]. В связи с этим особая роль в структурной организации личностно-развивающей образовательной среды отводится социальному компоненту.

Помимо возможностей и вариативности среды важно учитывать и ее сложность, изменчивость, творческие вызовы. Именно тогда наиболее ярко проявляется активность личности и использование имеющихся ресурсов (Д.А. Леонтьев, П.С. Сорокин) [49, 56]. В данном контексте актуальны современные технологии обучения на основе вызова, требующие командной работы в ходе погружения в реальные ситуации [30, 65].

Г.Н. Сериков в своих исследованиях вводит понятие «образовательное пространство», в котором на личностное развитие обучающих существенное влияние оказывают следующие условия, описанные как координаты этого пространства: нормы, права и обязанности, нравственные основания, моральные правила взаимодействия участников образовательных отношений (нормативно-регламентирующая координата пространства); социальные ориентиры и ценность результата взаимодействия, ближайшая перспектива (перспективно-ориен- тирующая координата); психологические, материальные, моральные условия взаимодействия (деятельностно-стимулирующая координата) и информационные связи и обеспечение (коммуникативно-информационная координата) [6, 7, 45, 46].

О роли среды в развитии личностного потенциала упоминает П.С. Сорокин, делая акцент на внутренней среде и внутренних условиях [49]. В качестве педагогического условия формирования способности к самостоятельным созидательным действиям (ССД), которые являются показателями личностного потенциала, П.С. Сорокин выделяет организацию деятельности, позволяющей развивать когнитивные, аффективные и метакогнитивные личностные характеристики. Эта деятельность должна быть направлена на существенное изменение среды, при этом детерминирована не самой средой (внешними условиями), а внутренними условиями.

Как отмечает П.С. Сорокин, задача педагога не передать знания (теория бихевиоризма в основе традиционной педагогики), и не просто включить обучающихся в деятельность, направленную на решение специально созданных ситуаций, жизненных проблем, которые в основном имеют единственно верное решение, строгую структуру, что в дальнейшем обеспечит и когнитивное развитие обучающихся (теории конструктивизма, когнитивизма). Для современного педагога важно обеспечить условия выхода обучающихся за пределы заданного ситуацией, проявить надситуативную активность, проактивность, тем самым трансформировать сами условия, структуру задачи (неоконструктивизм). Основной акцент с позиции неоконструктивизма делается на объективных структурных результатах, а не на конгнитивном развитии обучающихся. На смену традиционной транслирующей и дисциплинирующей роли преподавателя, оценивающего преимущественно объем накопленных знаний в качестве образовательных результатов, приходит организующая и направляющая обучающих в создании собственных смыслов на основе полученной информации. В качестве образовательных результатов рядоположенными когнитивному развитию становятся метакогнитивные навыки и личностные результаты. В практике образования особая роль для развития личностного потенциала отводится решению реальных жизненных ситуаций, отличающихся высокой вариа- тивностью, не имеющих однозначного правильного решения, что способствует развитию «агентности» обучающегося [1, 19, 35, 49].

Идеи П.С. Сорокина о необходимости совершенствовать педагогические практики, нацеленные на развитие «агентности» обучающихся, перекликаются с исследованиями ученической самостоятельности (Валери Хэннон и др.) [34, с. 169].

С точки зрения Валери Хэннон, для развития компонентов ученической самостоятельности необходимы педагогические и образовательные процессы, которые создают персональную эффективность, лидерство и «право голоса» обучающихся (процессы, которые усиливают влияние самих учеников на их образовательные среды) на всех уровнях системы: в учебной аудитории, в школе и во всей большой образовательной экосистеме. Достигается это посредством разносторонней практики, включающей в себя моральные, политические, экономические, творческие и другие аспекты человеческой деятельности на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях [34, с. 169].

Помимо внимания к личностным результатам обучения наравне с когнитивными важно регулярно отслеживать мотивацию обучающихся, обеспечивать многообразие и смену ролей и социальных ситуаций, которые в безопасной образовательной среде проживают обучающиеся [34].

Заслуживают внимание и коуч-техноло-гии, которые современными исследователями рассматриваются как система принципов и приемов, направленных на раскрытие потенциала обучающихся, на содействие им в принятии осознанных решений («коучинговая техника GROW»), а также технологии наставничества и психолого-педагогического сопровождения обучающихся [41, 47].

Технологии виртуальной реальности позволяют расширить репертуар задач из окружающей среды благодаря имитации физического присутствия посредством виртуальных тренажеров и симуляторов, что позволяет развивать определенные навыки и умения, значимые для развития личностного потенциала обучающегося в целом. Роль современных VR-технологий отмечают отечественные и зарубежные исследователи (Т.Н. Канонир, А.В. Петракова, Castaneda et al.) [16].

Исследователи в области развивающихся нейронаук об образовании отмечают новые возможности внедрения результатов исследований работы головного мозга в практику образования, что позволяет создавать новые технологии обучения, основанные на нейроког-нитивных теориях, эффективно выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся в течение всей жизни и развивать тем самым их личностный потенциал [16]. Важное значение данные нововведения будут иметь для развития личностного потенциала обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, и пожилых людей.

Технологии искусственного интеллекта как ни странно, но повышают возможности для проявления самостоятельности, агентно-сти хотя бы потому, что искусственный разум на основе анализа большого количества данных сообщает человеку основания для дальнейшего совершения уже самим человеком самостоятельного и ответственного созидательного действия [48].

В числе организационно-педагогических условий развития универсальных компетенций, гибких навыков и личностного потенциала – специальное обучение и переобучение преподавателей [19, 55]. Исследования подтверждают недостаточную компетентность педагогов в отношении развития личностного потенциала на разных уровнях образования, а также трудности в его измерении и оценке роста [17, 19, 34, 55].

Велика роль для развития личностного потенциала обучения за пределами образовательных организаций в сотрудничестве с эволюционными образовательными сообществами, экосистемами, совместно создающими коллективные разделяемые смыслы (в том числе для глобальных образовательных платформ) [30, 34, 65].

Обобщение теоретических идей и соответствующих им образовательных практик по развитию личностного потенциала представлено в табл. 3.

Увеличение числа качественных образовательных практик, ориентированных на развитие гибких навыков и личностного потенциала обучающихся, их самоуправляемой позиции в обучении, будет способствовать постепенному выходу из сложившегося методологического кризиса на всех уровнях образования.

Таблица 3

|

Автор |

Идеи в области педагогики и психологии, имеющие значение для развития личностного потенциала |

Практическая реализация в области педагогики и психологии, применение технологий и методов |

|

В.А. Аникин, Д.А. Леонтьев, П.С. Сорокин, М.С. Сушенцова |

Особое значение периода раннего развития для формирования и дальнейшей реализации личностного потенциала, семейного воспитания [2, 42, 50] |

Практики раннего обучения и развития, технологии семейного эдьютейн-мента [20, 40, 42, 53] |

|

П.С. Сорокин |

Конструктивистский тип обучения, неоконструктивизм, призванные обеспечить условия выхода обучающихся за пределы заданного ситуацией, проявить надситуативную активность, проактивность, тем самым трансформировать сами условия, структуру задачи (неоконструктивизм) [10, 37, 49] |

Применение активных методов, когда деятельность обучающихся имеет творческий, поисковый, продуктивный, эвристический характер, обеспечивающий выход за пределы заданного кейс-технологии и др.) [4, 49] |

|

Д.А. Леонтьев, Г.Н. Сериков, В.А. Ясвин |

Идея обогащения образовательной среды, предоставляющей возможности для удовлетворения комплекса разнообразных потребностей обучающихся и проявления их образовательной активности, а также творческие вызовы [46, 57, 59] |

Экскурсии, образовательные путешествия, взаимный обмен обучающихся и педагогов из разных образовательных учреждений, приглашенные гости для бесед, дискуссий, увлекательных историй и лекций и др. [59] |

|

Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьев |

Идея развития в практике образования навыков самоопределения и выбора в условиях неопределенности, навыков целеполагания и сохранения устойчивости в сложных условиях, что соответствует трем подструктурам личностного потенциала по Д.А. Леонтьеву [14, 26] |

Школа выбора, школа достижений, школа жизнестойкости, где в качестве практики развития ЛП выступают комплексные тренинговые занятия заботы о себе [14, 26]; разработка и апробация программы по развитию личностного потенциала подростков (5–11-е классы) [53]; мобильное приложение для подростков «Мой выбор» [31] |

|

Джошуа Кубиста, П.О. Лукша, А.М. Михайлова, М.А. Пинская, М. Попович и др. |

Модели развития компетенций 4К, тесно связанных с личностным потенциалом, ме-такогнитивных навыков [34, 38] |

Специальные учебные ситуации и задания, персонализированное обучение, проектное, смешанное, перевернутое обучение, обучение на основе игры, развития эмпатии, заботы и поддержки, образовательные практики, развивающие творческие способности [28, 38] |

|

А.В. Савченков, Г.Н. Сериков и др. |

Идеи наставничества, тьюторского сопровождения личностного становления и развития обучающего [41, 47] |

Коуч-технологии, педагогическое сопровождение, включающее педагогическое содействие и педагогическое наставничество [41, 47] |

|

Т.Н. Канонир, А.В. Петракова |

Личностное развитие за счет богатства возможностей виртуальной среды, где воспроизводятся различные задачи из окружающей среды, обеспечивается имитация физического присутствия обучающихся [16] |

VR-технологии, симуляции, применение виртуальных тренажеров и симуляторов [16] |

|

Т.Н. Канонир, А.В. Петракова |

Развитие нейронаук об образовании и внедрение в практику образования результатов новейших исследований головного мозга, что открывает новые возможности для развития человеческого потенциала обучающихся на протяжении всей жизни, в том числе с ограниченными возможностями здоровья [16] |

Технологии обучения, основанные на нейрокогнитивных теориях развития, приложения и тренажеры, предлагающие образовательные продукты на основе «работы мозга» [16] |

Окончание табл. 3

|

Автор |

Идеи в области педагогики и психологии, имеющие значение для развития личностного потенциала |

Практическая реализация в области педагогики и психологии, применение технологий и методов |

|

П.С. Сорокин |

Идея о необходимости современного человека проявлять самостоятельность и ответственность в работе с данными, предоставляемыми искусственным интеллектом, для дальнейшего творческого применения в личных и общественных целях, что положительно влияет на развитие личностного потенциала [48] |

Технологии искусственного интеллекта |