Трансформация онтологии образования: от классно-урочной системы к смарт-инновациям

Автор: Соловов А.В., Меньшикова А.А.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 4 (46) т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Мир в 21-ом веке изменяется как материально, так и ментально. Производственные отношения в образовании уже не соответствуют развитию производительных сил «умных» технологий. Цель статьи - анализ социальных и дидактических аспектов современных и перспективных тенденций в сфере образования с точки зрения его развития от онтологических традиций классно-урочной системы к онтологии инноваций смарт-образования. Рассмотрены основные факторы и потребности, ведущие к инновационным изменениям в системе образования: адекватность технологий, используемых в экономике, в повседневной жизни людей и в образовании; доступность и комфортность процессов получения образования; необходимость перехода от стандартов содержания образования к его вариативности при сохранении базовой подготовки; отказ от классов, жёсткого расписания, «страшилок» экзаменов и строгих ограничений сроков обучения; уход от многопредметности; главенствующая роль обучающегося; появление и развитие новых функций преподавателя; индивидуализация и персонификация обучения с использованием искусственного интеллекта. Показано, что совокупность современных и перспективных инноваций, обусловленных социальными потребностями и технологическими факторами, ведёт к эволюции системы образования от концептов традиционной классно-урочной системы не только к смарт-инструментам учебной деятельности, повышающим качество учебного процесса, но и к новой перспективной образовательной парадигме смарт-образования.

Смарт-общество, смарт-образование, классно-урочная система, образовательная парадигма, индивидуальные образовательные траектории, персонификация обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/170196171

IDR: 170196171 | УДК: 37.02:004 | DOI: 10.18287/2223-9537-2022-12-4-470-480

Текст научной статьи Трансформация онтологии образования: от классно-урочной системы к смарт-инновациям

Одна из главных идей дидактики классно-урочной системы обучения Яна Амоса Комен-ского заключена в его фразе: «Основой преобразований школ является точный порядок во всём» [1, с. 64]. Среди базовых организационных принципов в онтологии классно-урочной системы можно выделить следующие:

-

■ единый для всех учебный план;

-

■ обучение в одновозрастных и примерно равноподготовленных группах;

-

■ урок как основная форма обучения;

-

■ многопредметность;

-

■ ведущая роль учителя;

-

■ передача информации как базовая концепция обучения;

-

■ жёсткое расписание;

-

■ итоговое оценивание.

Эти организационные основы образовательного процесса ассоциируют с индустриальными XIX и ХХ столетиями, когда у государств была потребность готовить «стройные ряды» исполнительных работников для фабричного производства. Ведь даже учебная аудитория нередко является имитацией фабричного помещения, где стоят парты будто стройный ряд рабочих станков. Классно-урочную систему обучения часто связывают со школьным образованием. Но в университетах, по сути, преобладает такая же организация учебного процесса. Лекционно-семинарская система вузовского обучения является лишь своеобразным её вариантом, поскольку фактически строится на тех же теоретических основаниях [2].

Времена изменились, и цифровая экономика требует не добросовестных исполнителей, а образованных людей, не только приспособившихся к меняющемуся миру, но и изменяющих этот мир [3]. Один из основателей корпорации Apple Cтив Джобс говорил об этом так: «Нет смысла нанимать толковых людей, а затем рассказывать им, что делать. Мы нанимаем людей, чтобы они рассказали, что делать нам» 1 .

Образование сегодня имеет ряд целей, которые не могут быть удовлетворены за счёт передачи информации, в том числе обучение решению проблем, развитие интуиции, творческих способностей [4]. Различные инновации в сфере образования в последние годы выходят за рамки традиционной классно-урочной системы. Преимущественно, хотя и не всегда, эти инновации связаны с цифровыми технологиями. И нередко их стали объединять под общим названием смарт-обучение, или более широко – смарт-образование. Часть исследователей трактует смарт-технологии (смарт-образование) в качестве инструментов образовательной деятельности, которые способствуют повышению качества учебного процесса [5]. Некоторые же интерпретируют смарт-образование уже как новую парадигму [6].

Аббревиатура SMART ( Self Monitoring Analysis and Reporting Technology , пер. с англ.: «Технология самостоятельного контроля, анализа и отчётности») появилась в электронной технике 2 . Этот термин, сохраняя первоначальный смысл данной аббревиатуры, применяют для обозначения «умных» устройств, позволяющих адаптировать их к потребностям пользователя в ходе эксплуатации, в частности, смарт-телефоны, часы, телевизоры и т.д. Смарт-технологии переходят в разряд приоритетных инноваций, способных определить следующий за информационным этап развития общества [7].

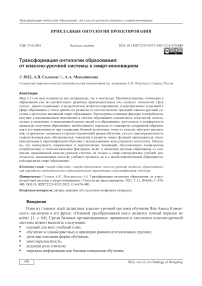

Мир изменяется не только материально, но и ментально. Попытки втиснуть потребности современной экономики и индивидуальные устремления людей в прокрустово ложе стандартов содержания и процессов классно-урочной системы обучения непродуктивны. Производственные отношения в образовании уже не соответствуют развитию производительных сил смарт-технологий (рисунок 1).

Цель данного исследования – анализ социальных и дидактических аспектов современных и перспективных тенденций в сфере образования с точки зрения его развития от онтологических традиций классно-урочной системы к онтологии инноваций смарт-образования. В основу исследования положены методы системного анализа, педагогической психологии и дидактики, многолетний опыт авторов в сфере образования, теории и технологий электронного обучения.

-

1 https://ru.citaty.net/tsitaty/477646-stiv-dzhobs-ne-imeet-smysla-nanimat-tolkovykh-liudei-a-zatem-r/ .

-

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T .

1 Адекватность используемых технологий

Существенным компонентом концепции смарт-общества является смарт-работа, открывающая любому трудоспособному человеку возможность сотрудничать одновременно с разными работодателями, трудиться в удобном для себя режиме по индивидуальному графику (в том числе удалённо).

Рисунок 1 – Эволюция технических средств обучения

Приходя на обучение из дома, где уже используются смарт-устройства, с работы, где процессы базируются на электронном документообороте, использовании систем автоматизации профессиональной деятельности, инструментов электронной торговли и т.п., люди вправе рассчитывать на адекватные технологические подходы и в учебном процессе.

2 Доступность и комфортность

Смарт-образование позволяет реализовать возможность учиться (и учить) тому, что необходимо, в любое удобное для обучающихся (и преподавателей) время, в любом удобном для обучающихся (и преподавателей) месте. Благодаря такой концепции обучения у многих категорий населения появляется больше возможностей получить регулярное образование, повысить свою квалификацию, получить или сменить профессию. Доступность образования становится важнейшим фактором повышения общекультурного уровня значительной части человечества. Этому способствует электронный образовательный контент, размещённый в глобальных компьютерных сетях, в частности, массовые открытые онлайн-курсы (МООК).

3 От стандартов содержания к его вариативности

Стандарты содержания образования обычно определяет государство, особенно когда оно финансирует учебные заведения. В советском и позже, в российском образовании, всегда была потребность в некоторых вариативах в виде различных профильных школ (ныне гимназий и лицеев): физико-математических, биологических, медико-технических и др., с углублённым изучением иностранных языков, информационных технологий и т.п. В ВУЗах вариа- тивы содержания реализовывались в виде специализаций или индивидуальных учебных планов.

Содержание профессионального образования нередко отстаёт от развития экономики, что приводит к дисбалансу подготовки выпускников и реальных потребностей общества. Всё более значимыми становятся индивидуальные образовательные устремления людей, не всегда совпадающие с государственными потребностями.

Рынок дополнительного профессионального образования отреагировал на появившийся дисбаланс подготовки в учебных заведениях и реальных потребностей работодателей очень оперативно. Появилось множество краткосрочных курсов, готовящих к «сиюминутной» работе, проводящих переподготовку, в том числе и в сфере технологических, часто цифровых инноваций. Вследствие чего стала снижаться престижность университетского фундаментального образования.

Государственные органы управления образованием и университеты пытаются вписаться в указанные тенденции личностно-ориентированного развития и вариативности содержания. Все более активно вводятся курсы по выбору. Широкое распространение получила система подготовки 4+2 (бакалавриат и магистратура). Обсуждается даже система 2+2+2, что позволит ещё ранее (после двух лет обучения) сменить выбранный профиль профессиональной подготовки.

Следует особо выделить концепцию STEM ( science, technology, engineering and mathematics – наука, технология, инженерия и математика 3 ), которая даёт хорошие возможности для профессиональной диверсификации на протяжении всей жизни человека [8]. Это реально показала практика российских 90-х и 2000-х годов, когда выпускники высокотехнологичных ВУЗов, получив в программах специалитета фундаментальное образование достаточно успешно меняли профиль своей профессиональной деятельности. Всё более популярной становится и концепция STEAM , где буква «A» (от англ. Art, искусство) символизирует гуманитарную составляющую в образовательном фундаменте.

4 Отказ от классов и жёсткого расписания

Одним из важнейших социально-экономических преимуществ современного электронного дистанционного обучения (ЭДО) является возможность учиться (и учить) в удобном месте и в удобное время. Применение мобильных устройств (смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п.), возможность практически повсеместного доступа в Интернет создают хорошие предпосылки для свободного выбора места и времени учебной работы. Преподаватели в условиях мобильного обучения используют смарт-устройства для оперативного реагирования на вопросы обучающихся и управления их учебной работой.

В настоящее время в ЭДО выделяют два основных дидактических подхода к взаимодействию обучающихся и преподавателей: синхронное и асинхронное по времени. Первый подход копирует традиционную классно-урочную систему в виртуальных классах с использованием систем видеоконференцсвязи (ВКС). Массовый опыт использования синхронного удалённого обучения в период пандемии продемонстрировал его явную несостоятельность. Цифровизация обучения — это не перевод лекций и семинаров из аудитории в ВКС. Переход в онлайн не может быть простым копированием очного обучения и требует пересмотра методики учебной работы [9].

Второй подход в ЭДО в существенной мере ориентирован на самостоятельную познавательную деятельность учащихся с использованием специально подготовленных цифровых

3

образовательных ресурсов (ЦОР) [10]. Взаимодействие учащихся между собой и с преподавателем осуществляется преимущественно асинхронно по времени с помощью различных электронных телекоммуникаций. Это взаимодействие важно, но не имеет решающего значения для восприятия, осмысления и закрепления знаний, поскольку все этапы когнитивного процесса реализуются в ходе самостоятельной индивидуальной работы учащихся с ЦОР. Такой режим работы более удобен для обучающихся и преподавателей, но предъявляет высокие требования к предварительной подготовке учебных материалов [11].

Таким образом, первый подход более высокие требования предъявляет к подготовке и проведению собственно дистанционного учебного процесса в виртуальных классных комнатах, второй – к предварительной подготовке учебных материалов. С экономической точки зрения первый подход более расточителен, поскольку трудоёмок, требует высокой квалификации преподавателей. К тому же он неудобен, как для обучающихся, так и для преподавателей. При втором подходе небольшая группа высококвалифицированных преподавателей-разработчиков может подготовить развитое учебно-методическое обеспечение, которое затем могут использовать многие преподаватели (тьюторы 4 ).

Многие годы в практике ЭДО использовали преимущественно второй подход, особенно в России с её традициями централизации в разработке ЦОР. В условиях пандемии коронавируса в образовательных учреждениях произошёл переход к преимущественному применению синхронного ЭДО на основе сервисов ВКС. Учебные заведения, имеющие опыт ЭДО и создавшие определённый задел ЦОР по преподаваемым дисциплинам, продолжают удалённое обучение и в асинхронном режиме.

Синхронный режим ЭДО, наряду с обычными недостатками классно-урочной системы (ориентация на учащихся среднего уровня, ограниченные возможности для индивидуальной работы и оперативной диагностики уровня усвоения и др.) привносит ещё и сложности управления учебной работой обучающихся в виртуальном классе. Трудней становится мотивировать обучающихся к учебной работе и контролировать её. Непривычный характер виртуальной учебной работы утомляет больше, чем работа в реальном классе, как обучающихся, так и преподавателей. Возникает синдром «эмоционального выгорания» преподавателей [9].

В большинстве учебных заведений в начале перехода к удалённым формам обучения использовался виртуальный вариант обычного классно-урочного учебного процесса, в котором ничего не нужно было менять в методиках обучения. Ряд преподавателей дополняли синхронные занятия в виртуальных классах асинхронными взаимодействиями с использованием электронной почты, облачных хранилищ, мобильных систем и социальных сетей. Достаточно было опереться на технические средства обучающихся и преподавателей, снабдив их лишь технологиями ВКС.

Если относиться к электронным технологиям обучения лишь как к инструментам, то они не оправдают ожиданий, более того, негативные последствия их применения не заставят себя долго ждать [11]. Поэтому важны разработка, исследование и грамотное внедрение новых эффективных методов обучения, адекватных современным технологическим средствам ЭДО.

5 Отказ от «страшилок» экзаменов

Экзамены – это, нередко, самые главные воспоминания об учёбе в школе и ВУЗе. Для многих учащихся учёба, именно «благодаря» экзаменам, становится не вполне приятным делом, перекрывающим радости познания нового.

Любопытно высказывание Л.Н. Толстого об университетских экзаменах: «Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или выпускные — это всё

4 Тьютор.

равно, непременно должно существовать и бессмысленное долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман студентов» [12].

Первые опыты применения ЭВМ в учебном процессе в 70-е, 80-е годы прошлого столетия начинались с автоматизации контроля знаний. Но до сих пор многие преподаватели считают своими главными функциями чтение лекций и приём экзаменов, предпочитая ЭДО традиционные формы учебного процесса, в частности экзамены. Хотя существуют многочисленные системы асинхронного компьютерного тестирования, возможность применения ВКС на экзаменах и даже систем электронного прокторинга 5 , отслеживающих списывание.

Страх, волнение и тревога - это те эмоции, которые чаще всего возникают у испытуемых на экзамене. В серии интервью и анкетных исследований с участием старшеклассников и студентов университетов тревога была эмоцией, которая составила 27% всех эмоциональных эпизодов, переживаемых в различных академических ситуациях (посещение класса, учёба и сдача тестов и экзаменов) [13]. Многие студенты не любят учиться именно из-за экзаменов. Это не только негативно влияет на текущее обучение, но и ограничивает возможности и интерес к будущему обучению. Проблема списывания и мошенничества на экзаменах и прочих контрольных мероприятиях в существенной мере присуща классно-урочной системе, ориентированной на массовое обучение и базирующейся на лекциях и контроле.

Система обучения, условно называемая в педагогике Репетитором, базируется не на оценке, а на индивидуальной помощи учащимся, выводя каждого на требуемый уровень обученности. Таким же потенциалом обладает и дидактически грамотно построенное электронное обучение. Электронный репетитор, в отличие от репетитора-человека, не устаёт, не нервничает, относится ко всем одинаково, доступен в любое время, в любом месте и т.п.

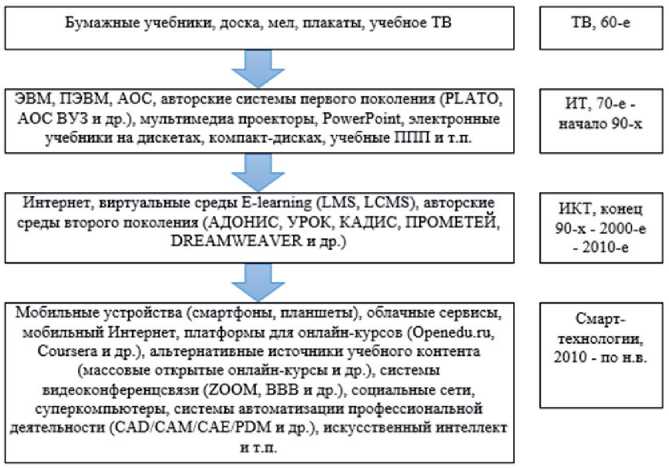

Рисунок 2 – Схема взаимодействия педагога, учащегося и компьютера в электронном обучении

Электронный репетитор с развитыми обратными связями (ОС) тоже будет задавать вопросы, давать задачи, но лишь для того, чтобы диагностировать, какая нужна помощь обучающемуся, чтобы он продвигался вперёд в освоении учебного материала (рисунок 2).

Может быть, вместо тщетной борьбы со списыванием, стоит попытаться изменить концепцию контроля и сделать его «умным», соответствующим парадигме смарт-образования. Не использовать кон троль для ранжирования обучающихся, человеческой конкуренции и прочих подобных некомфортных для любого человека учебных мероприятий, а сосредоточиться на оценивании в процессе обучения и предоставлении индивидуальной помощи каждому обучающемуся с целью вывести его на требуемый уровень усвоения.

6 Учиться столько времени, сколько необходимо

В классно-урочной системе – фиксированная и одинаковая для всех обучающихся длительность обучения. Все люди разные, одним становится скучно из-за медленного темпа учебной работы, другие не успевают усваивать учебный материал на заданном уровне в заданные сроки. Виртуальные среды, интерактивный контент в ЭДО, отсутствие итогового

-

5 Прокторинг – это процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (от англ. proctor – человек, который следит за ходом экзамена в университете).

оценивания вполне позволяют дополнить девиз «учиться в любом удобном месте, в любое удобное время» и лозунгом «столько времени, сколько необходимо».

7 Расставание с многопредметностью

Большинство современных психологов считает, что эффективность любого дела существенно снижается, если работать одновременно с несколькими задачами. Многозадачность увеличивает тревожность и может приводить даже к нервным срывам. Как и многие десятилетия ранее, продолжается изучение одновременно нескольких учебных дисциплин в течение семестра и даже дня.

Многие эксперименты показывают эффективность поочередного, концентрированного освоения учебных дисциплин [14]. Эта инновация, опирающаяся на смарт-инструменты ЭДО, вполне может быть включена в онтологию смарт-образования.

8 Главная сущность - обучающийся

Одна из базовых идей смарт-образования – главенствующая роль обучающегося в определении содержания и управлении процессом обучения, подкреплённая развитыми электронными ресурсами и технологиями [15, 16]. Обучающиеся, получив возможность выбора (учебного заведения, курса, преподавателя, видов учебного материала, времени, места и сроков обучения) становятся по-настоящему ответственными за своё обучение и главной сущностью в онтологии смарт-образования.

9 Новые функции преподавателя

Преподаватель в смарт-образовании уже не является главной сущностью в учебном процессе, он перестаёт быть единственным носителем и «передатчиком» знаний и становится лишь тьютором, помощником обучающихся по изучаемому учебному материалу. При этом у преподавателя появляются новые функции и специализации: консультант по выбору индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), автор содержания и методист при разработке различных видов электронного контента.

10 Адаптация и искусственный интеллект

Различают два вида искусственного интеллекта (ИИ), сильный и слабый ИИ. Сильный ИИ может принимать решения, как человек, слабый - лишь помогает человеку в принятии решений [17, 18]. Люди учатся по-разному, и теории педагогической психологии лишь подтверждают эти различия. Учащиеся отличаются друг от друга способностями, опытом учебной работы, интересами и стилями обучения. Нет гарантии, что учебный материал, который хорошо работает для одного человека, будет работать с другим. Также и эффективность разных видов учебной работы может быть различна для разных людей.

Ответственность за выбор ИОТ и иных адаптационных решений возлагается на самого обучающегося. Это рационально для взрослых, состоявшихся людей с высоким уровнем образовательной мотивации, осознанными потребностями в формировании или развитии конкретных компетенций, когнитивным опытом и сложившимся стилем учебной работы. Школьникам, абитуриентам и студентам необходима помощь в этом плане. Поэтому, наряду с родителями и преподавателями, большие перспективы в смарт-образовании имеют систе- мы ИИ, которые могут использовать базы накопленных прецедентов и математическое моделирование предметной области, обучающихся и процессов обучения.

11 Смарт-образование: новые технологии или новая парадигма?

Ключевым фактором в образовании является базовый взгляд на процесс обучения, его парадигму. Парадигму обычно определяют как исходную концептуальную схему, модель постановки проблем и стереотипов их решений, методов исследования, господствующих в течение определённого исторического периода в научном сообществе [19]. Типичным примером парадигмы в образовании можно считать классно-урочную систему обучения [1]. Эта система доминирует в мировом образовании уже более трёх с половиной столетий.

Перечень рассмотренных в данной статье факторов и потребностей, ведущих к изменениям, позволяет говорить о смарт-образовании, как о новой парадигме. В совокупности эти факторы дают количественный переход в новое качество за счёт синергии – усиливающего эффекта взаимного влияния.

Заключение

Мир в 21-ом веке изменяется как материально, так и ментально. Производственные отношения в образовании уже не соответствуют развитию производительных сил смарт-технологий. Совокупность современных и перспективных инноваций, обусловленных социальными потребностями и технологическими факторами, ведёт к эволюции системы образования от концептов традиционной классно-урочной системы не только к смарт-инструментам образовательной деятельности, повышающим качество учебного процесса, но и к новой перспективной образовательной парадигме смарт-образования.

Основными концептами, определяющими онтологию смарт-образования, являются следующие инновации: адекватность технологий, используемых в экономике, в повседневной жизни людей и в образовании; доступность и комфортность процессов получения образования; переход от стандартов содержания образования к его вариативности, при сохранении базовой фундаментальной подготовки; отказ от классов и жёсткого расписания, «страшилок» экзаменов и строгих ограничений сроков обучения; уход от многопредметности; главенствующая роль обучающегося; появление и развитие новых функций преподавателя; индивидуализация и персонификация процесса обучения при помощи систем ИИ.