Уровни развития основных компонентов социального интеллекта младших подростков

Автор: Панова Наталья Вениаминовна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 2 (63), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается социальный интеллект как сложная и многомерная психологическая структура. Выделяются его структурные компоненты: коммуникативно-личностный потенциал, самосознание и социальная перцепция. Моделируются уровни возможного развития основных компонентов социального интеллекта младших подростков.

Социальный интеллект, младшие подростки, структурные компоненты, уровни развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147136763

IDR: 147136763

Текст научной статьи Уровни развития основных компонентов социального интеллекта младших подростков

В педагогических исследованиях до последнего времени интеллект рассматривался преимущественно в аспекте мыслительных способностей человека: как продукт целенаправленного обучения, определяемый содержанием знаний по различным предметам и методами обучения (Н. А. Менчинская, З. И. Калмыкова, М. Н. Берулава и др.); как особая форма человеческой деятельности, проявляющаяся в целенаправленном управлении процессом усвоения знаний © Панова Н. В., 2011

и умений на основе обобщенных схем мышления (В. П. Беспалько, А. В. Бруш-линский, П. Я. Гальперин и др.). Будучи формообразующим звеном познавательной деятельности, он стимулирует познавательную активность учащихся (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. И. Скаткин и др.). Однако сведение интеллекта к мыследеятельности вырывает его из контекста социализации, которая предполагает выработку собственных ценностных ориентаций, своего стиля жизни. В современной школе, ориентированной на развитие теоретического интеллекта, становится все более востребованным социальный интеллект, позволяющий человеку объективно оценить происходящее, что делает его менее податливым к манипулированию им извне и способствует проявлению индивидуальности.

Теоретические предпосылки становления представлений о социальном интеллекте заложены в культурно-исторической теории психического развития человека Л. С. Выготского, рассматривающей интеллект как результат опосредованного общением освоения ребенком ценностей культуры; в представлениях С. Л. Рубинштейна о человеке, способном проявлять определенную позицию к окружающему миру и к себе самому. Дальнейшая разработка категории социального интеллекта обусловлена результатами исследований Г. Айзенка, Дж. Гилфорда, Р. Стенберга, М. А. Холодной, которые выявили взаимосвязь интеллекта человека и способности реалистически оценивать себя, регулировать свое поведение; исследований К. А. Абульхановой-Славской, О. К. Тихомирова о взаимодействии интеллекта с эмоциями, мотивами, процессами целеполагания.

-

В . Н. Куницына предлагает следующее определение социального интеллекта. Социальный интеллект — глобальная способность, возникающая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обусловливают

прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения,готовность к социальному взаимодействию и принятию решений [4]. В конечном счете эта способность позволяет достигать гармонии с собой и окружающей средой.

В социальном интеллекте большую роль играют личностные ограничения, т. е. его личностная составляющая достаточно велика.

Основными функциями социального интеллекта являются обеспечение адекватности, адаптивности в меняющихся условиях; формирование программы и планов успешного взаимодействия в тактическом и стратегическом направлениях, решение текущих задач; планирование межличностных событий и прогнозирование их развития; мотивационная функция; расширение социальной компетентности; саморазвитие, самопознание, самообучение. Одна из его главных интегральных функций — формирование долгосрочных, длительных взаимоотношений с перспективой развития и положительного взаимовлияния на основе осознания уровня и характера взаимоотношений.

Анализ теории и практики современного образования обнаруживает ряд все более обостряющихся противоречий, и в частности:

-

— между потребностью общества в интеллигентных людях, способных в условиях рыночных отношений сохранить приоритет человеческих ценностей, и направленностью современной массовой школы на подавление индивидуальности в процессе знаниево-репродуктив-ного обучения;

-

— стремлением отдельных школ, лицеев, гимназий к созданию условий для свободного выбора ребенком индивидуального темпа интеллектуального развития и неготовностью большинства учителей к отказу от авторитарного давления на ученика;

-

— возрастающим осознанием педагогами потребности в развитии у школьников адаптированных способностей и неразработанностью этих вопросов в теории и практике современного образования.

Выделенные противоречия особенно ярко проявляются в подростковом возрасте, который характеризуется социокультурной идентификацией и осознанием своей неповторимой индивидуальности, что и обусловливает актуальность обозначенной проблемы исследования.

Отметим, что у отечественных ученых нет единого мнения относительно границы между младшим школьным и подростковым возрастами [9]. «В современной системе воспитания младший школьный возраст охватывает период жизни ребенка с 7 до 10—11 лет (I—III классы школы)», — пишет В. В. Давыдов [2], крупнейший авторитет по психологии младшего школьного возраста. «Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением детей в V—VIII классах средней школы», — утверждает автор учебника по возрастной психологии И. Ю. Кулагина [3]. А. А. Люблинская начало подросткового возраста относит к 12 годам [6], а А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых — к 10 [7].

Классическое исследование возрастных особенностей младших подростков (Д. Б. Эльконин, Т. В. Драгунова) было проведено специалистами из Института психологии АПН РСФСР с учащимися 5 класса одной из школ г. Москвы, возраст которых к его началу находился в интервале 11 лет 7 мес. и 12 лет 9 мес. [10]. Исследование было выполнено более 30 лет назад, когда советская начальная школа еще была четырехлетней. Его объектами стали учащиеся, только что перешедшие в среднюю школу и одновременно (по данным клинического обследования) в подростковый возраст. Вероятно, на зафиксированную Д. Б. Элькониным и Т. В. Драгуновой нижнюю точку отрочества распространяется случившееся за прошедшие годы общее «омоложение» подросткового возраста, которое включает и значительно более раннее его начало. В пользу высказанного предположения говорят данные Н. Н. Толстых, повторившей спустя тридцать лет работу Л. И. Божович [1]. Исследования показали, что такое важ ное событие в развитии, как перелом в отношении подростков к будущему, за указанный отрезок времени «помолодело» на два года: в 1950-е гг. оно наблюдалось у учеников 8—9 классов (около 15 лет) и было явно связано с окончанием неполной средней школы; в 1980-е гг. — у 13-летних школьников (6— 7 классы) [8].

Вероятно, граница, разделяющая младший школьный и подростковый возрасты, размыта и не может быть уложена в точную цифру. Без преувеличения можно сказать, что весь интересующий нас возрастной интервал (10—12 лет, или 4—5 классы) лежит на этой границе. Интересующий нас период принято называть переходным. Его отличает то, что пресловутая подростковая неуправляемость сочетается с удивительной гибкостью, пластичностью 10—12-летних, их готовностью к переменам и открытостью для сотрудничества. Как точно подметил Дж. Липсиц, этот возраст чрезвычайно чувствителен не только к негативным влияниям социума, но и к культурным ценностям, определяющим в дальнейшем главные жизненные выборы — в области образования, качества личных отношений, социальных ориентаций, здоровья [5, с. 207].

Младший подростковый возраст в современном социуме остается возрастом уникальных и малоизученных возможностей детей, особенно в плане развития их социально-психологических характеристик. Мы предполагаем, что семейная и школьная среда (педагоги, родители) сегодня не готовы к глубокому осознанию особенностей психологического развития младших подростков. В сложившейся ситуации достаточно широко представленная в настоящее время система дополнительного образования школьников в силу особенностей организации образовательной среды (неформальное общение со значимыми взрослыми и сверстниками) может выступать в качестве наиболее продуктивного условия развития личности младших подростков, в частности их социального интеллекта.

Рассматривая социальный интеллект как сложную и многомерную психологическую структуру, мы выделяем следующие ее компоненты, опираясь при этом на разработку данной проблемы в трудах В. Н. Куницыной:

-

1) коммуникативно-личностный потенциал, который является достаточно обобщенным и позволяет приблизиться к пониманию специфической структуры социального интеллекта и особенностей его функционирования на разных возрастных этапах. Данный компонент представляет собой комплекс психических свойств, облегчающих или затрудняющих общение, на основе которого формируются такие интегральные коммуникативные свойства, как психологическая контактность и коммуникативная

совместимость. Это — стержень социального интеллекта;

-

2) самосознание, характеристиками которого выступают чувство самоуважения, свобода от комплексов, особенности Я-образа и Я-концепции;

-

3) социальная перцепция как способность к пониманию и моделированию социальных явлений, пониманию людей и движущих ими мотивов; умение прогнозировать развитие межличностных ситуаций [4].

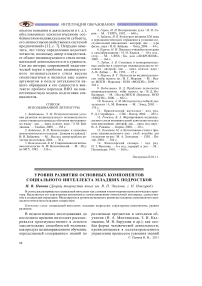

Результаты проведенного нами теоретического анализа, подкрепленного данными пилотажного исследования, позволили смоделировать уровни возможного развития основных компонентов социального интеллекта младших подростков (таблица).

Уровни развития компонентов структуры социального интеллекта младших подростков

Компоненты структуры социального интеллекта

|

Уровень |

||

|

высокий |

средний |

низкий |

Коммуникативноличностный потенциал: психологическая контактность, коммуникативная совместимость

Психологические характеристики самосознания: чувство самоуважения, свобода от комплексов, особенности Я-образа и Я-кон-цепции

Особенности социальной перцепции: особенности понимания взаимоотношений людей, прогнозирование развития межличностных отношений

Открытость по отношению к другим людям (взрослым и сверстникам), спокойное вступление в контакт, инициатива, отсутствие отрицательных установок, умение устанавливать отношения, выраженная потребность в общении

Обширный опыт общения; наличие значимых взрослых; ярко выраженная потребность в признании и уважении; дифференцированный Я-образ; эмоциональная устойчивость, адекватность; склонность к общению на личностные темы; адекватная самооценка

Наличие ролевого поведения, определяемого системой отношений со значимым взрослым; гибкость отношений в пределах, доступных взрослому; различение деловых и личных отношений; наличие возможности прогнозирования межличностных отношений

Ситуативная открытость по отношению к другим людям (позитив — только к близким взрослым); трудности вхождения в контакт со значимыми знакомыми взрослыми; ситуативное проявление потребности в общении (по инициативе взрослого); экзальтированная привязанность к близким

Неустойчивое осознание Я-образа в общении со знакомым значимым взрослым; колебания самооценки в зависимости от ситуации; аффективная Я-концепция; в знакомой ситуации наличие потребности в признании

Ситуативное ролевое поведение; преобладание эмоционально-личностных контактов; адекватное восприятие межличностных отношений людей с помощью взрослого; наличие интереса к анализу особенностей межличностных отношений и отсутствие необходимых социальных перцептивных действий

Амбивалентность по отношению к другим людям, особенно ко взрослым; трудности вхождения в контакт; неуверенность, робость, отсутствие коммуникативных навыков; конфликтная потребность в общении

Конфликтное состояние Я-образа, эмоциональная неустойчивость; малый социальный опыт; редкое проявление потребности в уважении; склонность к бессодержательному эмоциональному взаимодействию со значимым взрослым; неустойчивая самооценка

Недифференцированное поведение; явное преобладание эмоциональных контактов; объяснение особенностей отношений людей исключительно эмоциональными привязанностями; узость социального опыта; трудности прогнозирования межличностных отношений

Итак, развитый социальный интеллект учащегося способствует общению с другими людьми, дает возможность и вне непосредственного взаимодействия с ними решать задачи, где непременным условием достижения нужного результата выступает учет человеческого фактора. Более того, он позволяет человеку оценивать собственные достоинства и недостатки, соотносить свои поступки с требованиями оформившихся у него нравственных и профессиональных норм, а также является необходимым условием эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации личности.

В младшем подростковом возрасте складываются субъективные и объективные предпосылки для активного развития социального интеллекта: наличие потребности во взаимодействии с другими людьми и с самим собой в процессе новой ведущей деятельности, новая социальная ситуация развития.

Необходимым психологическим условием развития социального интеллекта младших подростков является неформальная (внешкольная), личностно ориентированная коммуникативная деятельность, в процессе которой удовлетворяются важнейшие потребности возраста.