В поисках смыслов: актуализация невербального опыта средствами изобразительного искусства

Автор: Лугинина Анна Григорьевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Культурная жизнь: история и современность

Статья в выпуске: 1 (21), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено взаимодействие человека с объектами искусства как возможность для проявления качеств неповторимого актора социокультурного поля. Методология основана на концепциях символическо-интерпретативной антропологии, семиотического структурализма и теории эмотивности В. И. Шаховского. Виртуальная реальность понимается как потенциально возможная реальность, требующая от индивида актуализации. Утверждается подобие текста и человеческого сознания по критерию изоморфизма, что позволяет изучать внешний для человека мир сообразно с его внутренним миром. Практическую часть исследования составил анализ творческих работ студентов-юристов, в которых концепт права выражен средствами художественных образов. Подобный опыт позволяет преодолеть внутриличностные противоречия, возникающие вследствие деятельности индивидуума в современной социальной среде. Взаимодействие с художественными образами актуализирует познавательную работу, приводящую к постижению ценностной сущности вещей и явлений.

Изоморфизм, эмотивность, виртуальность, искусство, смыслообразование, интерсубъективность, рефлексия, коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/170174863

IDR: 170174863 | УДК: [165.321+81’221]:347.782 | DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.010

Текст научной статьи В поисках смыслов: актуализация невербального опыта средствами изобразительного искусства

Одной из особенностей коммуникативных взаимодействий в информационном обществе является обусловленное техническими возможностями совмещение разных типов реальности. Более того, сама социальная реальность под воздействием Интернета приобрела параметры виртуального пространства, в рамках которого формируется некое информационное поле, оказывающее влияние на способы реализации и актуализации человеком социальных коммуникаций. Можно допустить, что в данном контексте происходит смешение правил коммуникации виртуального мира и реального. В этой связи важно понять, насколько виртуальное пространство способно заполнить собой интерактивную среду, а может даже вытеснить реальные социальные взаимодействия. Отдавая себе отчет в том, что проблема виртуальных (возможных, потенциальных) миров и механизмов (логики) возникновения и пребывания в них имеет давнюю традицию, подчеркнем следующее. Наша исследовательская оптика сосредоточена на виртуальности как потенциальной реальности, которая требует от индивида своей актуализации. Вне искомой актуализации такая виртуальность не утрачивает своей реальности, оставаясь при этом лишь потенциально возможной. Подобного рода виртуальные миры сокрыты в художественных образах как эмотивы аксиологического порядка.

В художественных текстах содержатся действительные (первичные) и возможные (вторичные) посылы, связать и схватить которые сумеет только культурно бодрствующий человек. Если учесть, что мышление человека имеет виртуальный характер, то создание и осмысление виртуальных миров — это встреча человека с самим собой. В частности, Аристотель в диалоге «Софист» различает два вида изобразительного искусства: «один — творящий образы, другой — призраки» [8, с. 339]. Относительно нашего исследования предположим, что «интернет-пространство» — это среда, производящая «призраки» (симуляции коммуникации, мышления, предметного мира, чувств). Напротив, текст культуры выступает образной средой, так называемым «творческим искусством», реализуя в себе «способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было» [8, с. 341]. В силу изоморфизма человека и текста методологически возможно изучать внешний для человека мир в подобии с его внутренним миром.

Правомерность подобного опыта обусловлена тем, что человек и текст имеют много общего как по содержанию, так и по структуре: эмоциональность, виртуальность, эстетичность, этичность, рефлексию, трансцендентализм, стремление к истине и идеалу. Центральная роль в этом методе принадлежит эмотивности как языковому феномену, представленному виртуальными эмотива-ми, которые служат «пусковым механизмом» процесса смыслообразования, и актуальными эмотивами, обеспечивающими верное направление обозначенному процессу. В целом эмо-тивность оказывается точкой отсчета в формировании опыта рефлексии, противостоящего реализуемому на уровне познавательной активности индивида языковому рефлексу. Подобный опыт освобождает языкового носителя из-под власти природного безличностно-го механизма, открывая доступ в надприродный мир [2].

Возвращаясь к понятию изоморфности, предположим, что культурный текст отражает и продолжает человека. С этой точки зрения нельзя не признать, что исследование произведений современного искусства поможет нам увидеть, что происходит сегодня с людьми, показать нам, какие мы, открыть нам то, в чем мы боимся себе признаться, затормаживая процесс осознания и принятия своих пороков и деформаций, без чего невозможно осуществлять «работу над ошибками». Совершать смыслообразование в отношении современного искусства, представленного, например, творчеством Маурицио Каттелана, Аннет Мессаже, Жана-Мишеля Баския, довольно сложно: авторское видение современного человека подчас кардинально отличается от нашего представления о самих себе. Однако работа с такими художественными образами необходима по ряду причин.

Во-первых, анализируя реалистическое искусство, мы, как правило, следуем заданным шаблонам, что затрудняет процесс пе-ревыражения невербальных (визуальных)

образов вербальными знаками, призванными не столько фиксировать содержание художественного творения, сколько раскрывать смысл картины. Подобная ситуация нередко порождает множество вопросов, в числе которых такие, как: «Зачем ходить в музей?», «Зачем смотреть на одну и туже картину несколько раз?», «Как можно посещать музей только для встречи с одной картиной?». Другими словами, современный человек, пребывающий в пространстве «мозаичной культуры» (А. Моль), все более утрачивает способность творчески перерабатывать художественную информацию, воспринимая ее как данность, не умея извлекать из нее смыслы, столь необходимые для самостановления .

Во-вторых, именно во взаимодействии человека с объектами культуры проявляются его личностные качества как неповторимого актора социокультурного поля. Благодаря бесконечному многообразию уникальных комбинаций смыслов и контекстов использования культурного продукта каждая личность создает свой микромир бытия. Из чего он будет соткан и как оформлен — зависит от культурной наполненности личности, кругозора, степени вовлеченности в событийность социокультурного пространства. Благодаря иносказательности, аллегоричности и метафоричности искусства привычные отношения и предметы возможно рассмотреть боле детально, углубить и нюансировать исследовательский поиск.

Наконец, в-третьих, там, где наука в жестких логических структурах объясняет понятия «общество», «коммуникация», «сознание», искусство, выходя за рамки вербального, наукообразного характера мысли, генерирует в себе новое поле человеческих возможностей. Выражение через художественные образы различных сфер человеческой деятельности реализует попытку «понять и объяснить культурное поле нашего обитания, а значит, научиться принимать его и жить в нем» [5, с. 86].

Проблематичность существования в современном социокультурном пространстве опознается в том, что выстраиваемые в настоящее время коммуникативные связи предопределены сетевым способом общения, мгновенным обменом информацией, симуляцией важности определенных действий, готовыми шаблонами и зависимостью от Интернета. Видеть мир через призму Сети — это новое ощущение реальности для человека. Человечество столкнулось с проблемой способа трактовки предмета. Учитывая специфику виртуального киберпространства, отмеченную исчезновением географических и временных границ, бездействием физических законов, гибкую структурированность Сети («отсутствующая структура» У. Эко), кажущуюся свободу творчества и построение личного социального пространства, нельзя не заметить, что такое пространство не поддается познанию в опоре на традиционные методы гуманитарной науки. Здесь мы полностью разделяем позицию американского ученого Питера Ладлоу, который констатирует, что «львиная доля академической писанины, посвященной киберпространству, просто ужасна: либо она отдает постмодернистской фразеологией, либо представляет собой некачественную социологию…» [4, с. 14]. В связи с этим ученый предлагает задуматься о способе расширить возможности языка науки с тем, чтобы сделать его менее сухим, более доступным для объяснения современного социального пространства. Как заметил М. Маклюэн: «Мы живем мифически, но продолжаем мыслить фрагментарно и однобоко» [6, с. 31].

Исходя из того, что современность принципиально коммуникативна, средства, обеспечивающие эту коммуникативность, приобретают роль фетиша. Если значительное количество людей владеет техническим средством интерактивной коммуникации, она становится всеобъемлющей и начинает манипулировать человеком. Власть информационного поля трудно осознать и описать в рамках сложившейся парадигмы мышления. Современная интеракция, имеющая своим компонентом виртуальный тип взаимоотношений, безусловно, будет терять прежние смысловые позиции, выстраивая новые. Однако нельзя исключать и отличное развитие сценария нашего будущего, когда вновь созданные смыслы окажутся невостребованными, что обусловит нулевой контекст коммуникации.

Думается, что подобное положение дел вряд ли допустимо отнести к области науч- ной фантастики. Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что при большом объеме транслируемой и принимаемой информации включается принцип потери смысловой нагрузки, так как невозможным становится отслеживание исторического поля информации, географического ракурса, персонифицированной авторской составляющей. Складывается впечатление, что информационное пространство общее и что возможности использовать сетевой ландшафт безграничны. Создается иллюзия, что человек управляет сетью, хотя на самом деле сеть считывает наши запросы, получая тем самым возможность манипулировать нами. В итоге продуктивная, смыслообразующая коммуникация обретает статус симулякра.

Опираясь на научные традиции философии и культурологии в исследовании виртуальной реальности, обратим внимание на следующее обстоятельство. Если философия обладает мощным методологическим и теоретическим аппаратом, то культурология — востребованной сегодня прикладной направленностью. При этом само по себе философское знание также имеет виртуальный характер, поскольку ничего не изобретает, а отражает картину мира, выходя за рамки возможного. Другими словами, когда мы имеем дело с гиперреальностью, виртуальным пространством, Всемирной паутиной, необходимо включать воображение и идти впереди технологий, потому что опыт идет по следам воображения. Однако если современная философия мало отвечает представлению о пределах возможного, то современное искусство, нацеленное на освоение новой социальной среды, напротив, занимает авангардные позиции. Могут ли эти две науки предложить сегодня более и менее сильную версию идеала?

Осмысление мира в его целостности и взаимосвязи — имманентное свойство философии. Оно может быть востребовано в современном дискретном мире, инициируя методологию возрождения его целостной картины. В свою очередь культурология обеспечит наглядность этого процесса. При этом в ситуации, когда философия призвана актуализировать смыслообразы, запечатленное в текстах культуры, искусство акцентирует внимание на смыслообразах [3, с. 135]. Именно последние обеспечивают успешное достижение цели работы с художественными образами — запуск мыслительных функций мозга, знаменующих собой переход от его адаптивной и познавательной работы к смыслообра-зованию и высвобождению надприродных, виртуально содержащихся в человеке способностей схватывать этот мир в его единстве и уникальности.

Знаменательно, что такая работа может осуществляться как с готовыми художественными образами, так и при попытке создания новых. В частности, вот уже третий год на занятиях по дисциплине «культурология» студентам Кубанского государственного аграрного университета, обучающимся по специальности 40.03.01 «Юриспруденция», предлагается продемонстрировать свое понимание такого феномена, как «право», посредством визуальности. Будущие юристы с большим энтузиазмом относятся к этому творческому заданию, хотя вынуждены осваивать большой объем специальной нормативно-правовой литературы и испытывают соответствующие затруднения, находясь под гнетом вербаль-ности (рациональности). В данном контексте актуализация невербального (иррационального, или, иначе, эмоционального) опыта становится одновременно и закреплением пройденного материала, и своего рода арт-терапией [5]. В качестве аргумента предлагаем обратить внимание на работы, выполненные студентами первого курса во втором семестре 2017/2018 учебного года.

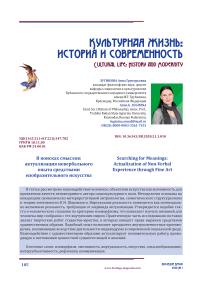

Картина Анны Чубатовой (ЮФ 1709) «Игры разума» (рис. 1) — отсылка к игровой концепции культуры нидерландского культуролога Й. Хейзинги, по мысли которого мировая культура есть бесконечно развивающийся и усложняющийся принцип игрового начала [9]. Игровой принцип свойственен и правовой сфере, например, судопроизводству, в котором присутствует компонент состязательности и театральности. Даже в наши дни судьи надевают парик и мантию. Установление правовой справедливости — не что иное, как поиск истины, которую юристы пытаются зафиксировать посредством строго вербализированных правовых норм. Анна пытается показать в сво-

Рис. 1. Чубатова Анна «Игры разума» (1918 г.)

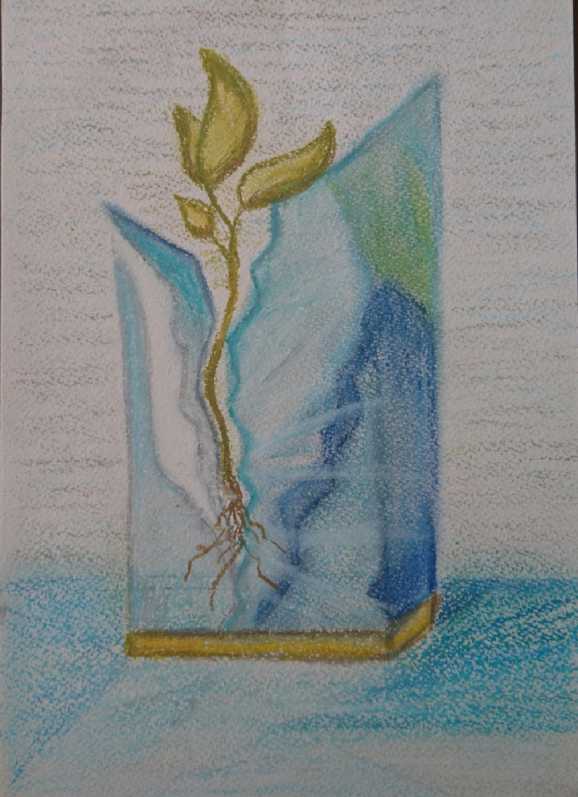

вается, по сути, та же логика рассуждения — сквозь жесткие формы пробивается росток, который корнями связывает, удерживает расколотый мир правил и предписаний, так необходимый обществу для выживания. Фактически здесь осмысливается проблема фиксации неохватного, бесконечного разнообразия человеческого проявления в правовом поле. На примере работы Аксаны Велиметовой (ЮФ 1711) (рис. 3) мы можем наблюдать утверждение незыблемого авторитета права, которое спо- собно обеспечить справедливость, гуманность и верховенство закона.

ей работе, что за жесткой вербализацией скрывается живая материя, вступающая в связь с установками и нормами правовой системы. Данное произведение перекликается с картиной Дениса Середы (ЮФ 1709) «Право должно быть живым» (рис. 2), в которой прогляды-

Рис. 2. Середа Денис «Право должно быть живым» (1918 г.)

Многослойный, разноплановый социокультурный контекст, прописанный в достаточно экспрессивной манере, уходит на второй план, все внимание приковано к впечатанным словам, белый цвет которых освещает и умиротворяет это произведение.

На наш взгляд, оправданность такого методического приема зиждется на том основании, что способности к рисованию, пению и танцам у индивида врожденные, это исключает возможность квалифицировать попытку выхода в сферу смыслообразования посредством создания визуального художественного текста, насильственного и чужеродного для человеческой природы. Пожалуй, именно в этом случае нам предоставляется возможность осуществить гармонизирующий диалог

Рис. 3. Велиметова Аксана (1918 г.)

сознаний как диалог вербального и невербального, рационального и иррационального (эмоционального), дискретного и континуального, в том числе искусственного и природного, избегая тем самым когнитивного диссонанса.

То обстоятельство, что «качество межличностной коммуникации обусловлено предельной банализацией речевого поведения, представленного триадой „передающая / кодирующая инстанция — сообщение — принимающая / декодирующая инстанция“» [10, с. 132], делает актуальной и необходимость перехода от рационального (кодированного знания) в сферу иррационального (декодированного знания) с целью его последующего кодирования. Важность обозначенных мыслительных операций определяется тем, что, с одной стороны, происходит субъективация объективно накопленной индивидом информации, а с другой — объективация его субъективного опыта, и это обеспечивает возможность несколько отстраниться от себя самого

[1, с. 18]. Предположительно, таким образом актуализируется не только личностный опыт постижения смысла художественного текста, но и межличностный, реализуемый в процессе общения с искусством. Другими словами, обретаемая в процессе работы с текстами культуры интерсубъективность служит гарантом от оперирования культурными штампами и художественными стереотипами, а также бесконечным цитированием как возможностью спрятаться за авторитетным мнением, что в целом порождает симуляцию и формализацию мыслительной деятельности [7].

В качестве примера проведем культурологический анализ работы Василия Перова «Христос в Гефсиманском саду» (1878 г.), написанной в несвойственной портретисту манере. Мы обратились к этой картине в связи с изучением темы «Культура и личность» в рамках дисциплины «культурология» (рис. 4). Лицо центрального персонажа картины скрыто. Но можем ли мы по фигуре Спасителя и ночному пейзажу услышать

Рис. 4. Василий Перов «Христос в Гефсиманском саду» (1878 г.) Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия.

вибрации той минуты, ощутить борение человеческого и божественного в Христе. Эта картина-размышление дает нам простор для трансценденции. За счет отсутствия большого количества предметов достигается глубокая сакральность происходящего, как будто художник пытается стереть границу между фигуративным и абстрактным искусством. И хотя мы понимаем сюжет полотна, нас не покидает ощущение, что Христос ведет разговор не только с Богом, но и со всем человечеством, обращаясь конкретно к каждому (это может служить примером архетипической памяти, когда ветхозаветный Бог напрямую общается с людьми). Размер и положение картины на стене в Третьяковской галерее играют свою роль. Подходя к полотну, невольно вступаешь в диалог с происходящим. Фигура Христа как бы выпадает из заданного ситуацией и художником пространства и потенциально входит в нашу реальность. Спаситель принял свое предназначение, и это далось ему нелегко, что видно по измученной, смиренной позе. Происходила трудная работа самопознания и осмысление неотвратимости и благости Божественного замысла. Спаситель простирает руки, ладони разжаты — это энергетический канал связи со зрителем. Именно положение рук создает эмоциональное напряжение, которое сконцентрировано на кончиках пальцев. То ли он просит о помощи, то ли сам про- тягивает руку помощи и спасения. Христос отодвигает руками тьму, и как будто фигура не освещена, а сама является светом и хочет распространить этот свет. Тьма отступает, не может приблизиться к нему, на что указывает тень дерева перед фигурой Спасителя. Виртуальные эмотивы этой работы В. Перова создают эффект присутствия, но только через ментальные, эмоциональные, умозрительные каналы и только когда мы уходим от известной трактовки заданного сюжета. Убирая вербально заданные, жесткие структуры прочтения данного художественного образа, мы выходим в сферу актуализации личностных архитепических, эмоциональных, знаково-символических переживаний, виртуально присутствующих в гносеологических потенциях человека.

Таким образом, обозначенный вектор смыслообразования и актуализации человека посредством метода эмотивности как девербализации культурных текстов и художественных образов способствует преодолению диалоговой дисфункциональности реальностей различного порядка. Предполагается, что взаимодействие с художественными образами и текстами, изоморфными человеку, запускает мыслительные функции мозга, преодолевающие его адаптивные задачи, актуализируя познавательную работу, приводящую к смыслообразованию.

Anna G. LUGININA

Список литературы В поисках смыслов: актуализация невербального опыта средствами изобразительного искусства

- Волкова П. С. Смерть как социокультурный феномен: Научная монография. Саратов: СКГ, 2019.

- Волкова П. С. Язык и речь в пространстве культуры: интерпретация и реинтерпретация [Электронный ресурс] // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. №. 16(4), 2017. С. 207-214. DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.4.20

- Голосовкер Я. Э. Имагинативный абсолют. М.: Академический проект, 2012.

- Ладлоу П. Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии / Пер. с англ. Т. Давыдовой. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005.

- Лугинина А. Г. Право в пространстве абстракции: pro et contra (репортаж с выставки) // ASPECTUS. 2017. № 1(14). С. 86-91.

- Маклюэн М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека. М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007.

- Минкин А. В. Человек цитирующий // Человек в коммуникации: от категории эмоции к эмотивной лингвистике: сб. науч. тр., посвящ. 75-летию проф. В. И. Шаховского. Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2013. С. 142-174.

- Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. М.: Мысль, 1999.

- Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004.

- Шаховский В. И., Волкова П. С. Эмотивность как метод вхождения в пространство межличностной коммуникации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 1(134). С. 132-138.