Владимир Иванович Ламанский и его потомки по воспоминаниям семьи

Автор: Осорина М.В., Голубятникова Н.Д.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено краткое описание рода Ламанских, происходивших из села Льманиха Вологодской губернии, где несколько поколений их служили клириками и причетниками в местной церкви свт. Николая Чудотворца. В конце XVIII в. Иван Петрович Ламанский переместился в Петербург и стал родоначальником мощной ветви рода, давшей пленду крупных государственных и общественных деятелей, любивших Россию и служивших ей верой и правдой весь XIX, а в лице своих потомков - и XX в. Наиболее известны двое - Евгений Иванович Ламанский, реформировавший финансовую систему России, участвовавший в организации первого в стране Государственного банка, и Владимир Иванович Ламанский - славяновед, филолог, историк, этнограф, основатель научной школы славяноведения и член многих общественных организаций, работавших на благо России. Представленная история семьи В. И. Ламанского и его потомков включает новые, ранее не опубликованные сведения и факты и дает возможность проследить, как передавались духовные и культурные традиции на протяжении семи поколений. Статья написана правнучкой и праправнучкой В. И. Ламанского.

В. и. ламанский, славистика, славянофильство, «россия. полное описание нашего отечества», «государственные тайны венеции», вологодская духовная семинария, церковь свт. николая чудотворца с. ламаниха, смерть а. с. пушкина, семейная библиотека, санкт-петербургский университет, санкт-петербургская духовная академия, министерство финансов, никольское кладбище александро-невской лавры, русское географическое общество (рго), первая мировая война, квжд, харбин, шанхай, томаш масарик, ф. и. тютчев, к. с. аксаков, «субботы» в. и. ламанского, ф. м. достоевский, м. в. петрашевский, и. и. ламанский, в. я. ламанская (малоземова), а. и. ламанская (халютина штрупп), в. в. ламанский, в. в. семенова-тян-шанская (ламанская), в. п. семенов-тян-шанский, о. в. покровская (ламанская поллиц), а. в. гречина (ламанская), о. н. гречина

Короткий адрес: https://sciup.org/140309227

IDR: 140309227 | УДК: 94(470+571):929.52 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_104

Текст научной статьи Владимир Иванович Ламанский и его потомки по воспоминаниям семьи

Neonilla Dmitrievna Golubyatnikova

Librarian of the Holy Trinity Alexander Nevsky Lavra.

Владимир Иванович Ламáнский, знаменитый русский славяновед, филолог, историк, общественный деятель, основатель российской школы славяноведения, родился в 1833 г. в Петербурге в одаренной многодетной семье.

Его дед, Иван Петрович Лáманский, происходил из рода церковнослужителей Николаевской церкви села Лáманиха Грязовецкого уезда Вологодской губернии1. Уехав в молодости из Лáманихи, он начал государственную службу в Шлиссельбурге простым канцеляристом, потом продолжил ее в Заемном банке Санкт-Петербурга в чине коллежского асессора, что давало право на потомственное дворянство, и далее успешно продвигался по службе. Он преставился в 1831 г.

Чернецов Г. Г. Часть панорамы Дворцовой площади, снятой с лесов Александровской колонны. 1832–1834 гг. Восточное крыло здания Главного штаба — Министерство финансов, квартиры служащих выходили на Мойку (наб. р. Мойки, д. 43–47), Министерство иностранных дел (наб. р. Мойки, д. 39–41, Дворцовая пл., 6–8) с домовой церковью св. Александра Невского, где В. И. Ламанский был крещен и где приносили присягу сотрудники министерств.

В Государственном архиве МИДа В. И. Ламанский трудился в 1858–1862 гг.

Его сын, Иван Иванович Ламáнский (1794–1879), тоже стал финансистом, сделав блестящую карьеру: был директором Особой канцелярии по кредитной части Министерства финансов, в конце жизни стал сенатором, был награжден многими орденами. Продолжая семейную традицию, старший сын Ивана Ивановича, Евгений Иванович Ламанский (1825–1902), трудился на этом же поприще. Он сделал многое для прогрессивной структурной реорганизации финансовой сферы России: был инициатором и ведущим создателем первого Государственного банка России.

Ламанские — дед, Иван Петрович, отец, Иван Иванович, и братья — Евгений, Владимир и другие — поражали современников своей жизненной силой, живым умом, целеустремленностью и решительным характером, а также желанием служить процветанию России.

Надо сказать несколько слов и о жене Ивана Ивановича Ламанского, незаурядной женщине, Вере Яковлевне, в девичестве Малоземовой, матери его талантливых детей. Она отличалась интеллектом и житейской мудростью, о чем всегда вспоминали ее дети. Вера Яковлевна родила двенадцать детей, из которых в живых остались девять: восемь братьев и сестра. Владимир Иванович был пятым сыном.

Министерство финансов в крыле здания Главного штаба. Вид с Мойки.

Не позднее 1833–1834 гг., т. к. Певческий («Желтый») деревянный мост еще не построен

Характерным примером того, как она воспитывала своих детей, была история, о которой Владимир Иванович неоднократно рассказывал потом своим детям, а они — внукам. Зимой 1837 г., когда на дуэли был тяжело ранен А. С. Пушкин, мать взяла маленького — трехлетнего — Володю в длинную скорбную людскую вереницу перед квартирой поэта на Мойке, 12. Потрясенные люди ждали известий о состоянии Пушкина. Мать долго стояла там с сыном на руках и горячо шептала ему: «Смотри и запомни! Запомни! Запомни!» Он действительно запомнил. Больше всего его, такого маленького, поразило, что на лестнице в доме Пушкина стояли вместе совершенно разные посетители: и из «низов», совсем простые, и «образованные», и важные господа, чего обычно никогда не бывает. Все были объединены общим горем и надеждой. Это скорбела Россия.

Для характеристики самого Владимира Ивановича в этом воспоминании важно не только то, что он все запомнил, но и его наблюдательность, а также способность осознать и понять психологический смысл увиденного. Такая чувствительность к контексту происходящих событий и способность выделить самое существенное, что эти события порождает, была характерна для Владимира Ивановича во всех возрастах его жизни.

В детстве и отрочестве Владимир Иванович Ламанский получил основное направление мыслей, пользуясь замечательной библиотекой отца, постоянно пополнявшейся, и включаясь в горячие обсуждения и споры старших братьев по поводу прочитанного. Отец был истинным книголюбом, много читал и приохотил к книгам всех своих детей. Отец имел хороший вкус, широкий кругозор и был разборчив. Его образование, знание жизни и понимание людей отвечали масштабности его личности и размаху его социальной активности. Иван Иванович любил свободу самостоятельной деятельности, был смел и инициативен, что унаследовали и его сыновья, не боялся людей и умел управлять ими. Он удачно женился на дочери более высокопоставленного старшего коллеги по своему финансовому ведомству, но и сама супруга его, Вера Яковлевна, отличалась множеством достоинств, прежде всего большим умом, социальной смелостью, характером, душевной чуткостью и любовью к детям. Недаром ее сын, Владимир Иванович, когда учился в университете, любил остаться дома, чтобы

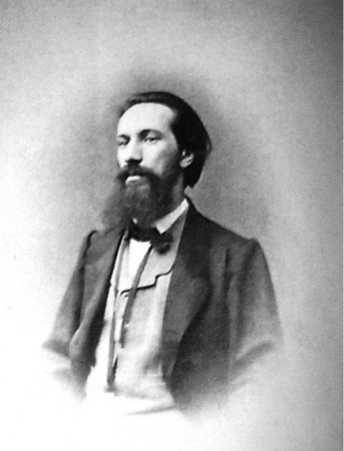

В. И. Ламанский в молодости, 1860-е гг.

необщим выражением. Их интересы

спокойно посидеть и поговорить с «маменькой». Ему всегда было с ней интересно.

И. И. Ламанскому по должности была отведена просторная казенная квартира, размещавшаяся при Министерстве финансов в восточном крыле здания Главного штаба на Дворцовой площади2. Большая библиотека отца включала русские, французские, немецкие, английские философские и исторические труды, энциклопедии, сочинения великих русских и европейских писателей и поэтов, журналы и словари. Книги отец получал, минуя цензурный комитет, поэтому его сыновья могли читать и открыто обсуждать в своем кругу даже запрещенные издания европейских и русских авторов. Для этой семьи была характерна любовь к свободе мысли, свободе личного выбора и терпимость к разнообразию мнений, что не мешало им много спорить.

Дети Ивана Ивановича Ламанского были очень самостоятельны и социально активны. Личность каждого из его сыновей отличалась ярко выраженной индивидуальностью, лицá и взгляды тоже различались. Некоторые были идеологически ближе к западникам. Другие имели славянофильский уклон. Однако их всегда объединяло желание отдать все свои силы служению России — независимо от того, что некоторые особенности жизни страны и действия ее правителей вызывали критическую оценку молодых Ламанских. Двое старших братьев, Евгений и Порфирий, иногда посещали дискуссионный кружок М. В. Петрашевского3, где

познакомились с Ф. М. Достоевским, дружеские отношения с семьей которого сохра-

нялись у молодого поколения семьи Ламанских всю дальнейшую жизнь. После разгрома этого кружка, хотя братья Ламанские не были среди активных участников, их тоже ненадолго арестовывали. Поэтому брат Евгений Иванович Ламанский, виднейший русский финансист, несмотря на свои должности, чины и все деяния на пользу России, много лет находился под негласным надзором полиции, знал об этом, но не смущался.

Круг общения родительской семьи Ламанских был весьма широк. Друзьями и коллегами отца, а потом и возмужавших братьев были блестящие люди, создававшие русскую науку и культуру XIX в.

Если говорить о Владимире Ивановиче, — он с самого начала заявил о своей славянофильской позиции, в своем первом научном труде — магистерской диссертации «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании», и в речи при ее защите в январе 1860 г. Вот как В. И. Ламанский обобщил и охарактеризовал важнейшие качества русского народа: «неудержимое стремление „новых землиц отыскивать“ и „пустую землю в живую полнити“ рано развили в нем мужественное терпение и переносливость, сметливую находчивость, дерзкую решимость и отвагу с хладнокровным благоразумием и умением прилаживать к себе все новое, усваивать и ассимилировать все чужое. На русском народе пришлось оборваться самым заветным стремлениям исконных противников славянского мира… Как принцип и идею, он заставил признать славянскую личность»4.

Кроме научных интересов, Владимир Иванович неизменно отличался вниманием к живым людям и психологической тонкостью своих наблюдений — как на родине, так и во время предпринятых им поездок в зарубежные страны Европы, в частности, двух достаточно длительных — примерно по два года — командировок. Первая заграничная командировка состоялась в 1862 г. благодаря службе Ламанского в Государственном архиве Министерства иностранных дел в качестве старшего архивариуса5. Он посетил славянские земли Австрийской империи, а также Италию, Сицилию, Грецию, Константинополь. Плодотворно работал в Вене и Праге в архивах и библиотеках, наладил обширные связи с европейскими учеными и политиками.

Энергичный, отличавшийся разносторонними интересами, Владимир Иванович изучал славянский мир во всей полноте: историю славян, археологию и этнографию, исторические памятники и культуру. Он рассматривал славянство как исторически исходную целостность, со временем потерявшую свое единство. Западные и южные славяне, лишившись национальной опоры и не имея единой Церкви, утра-

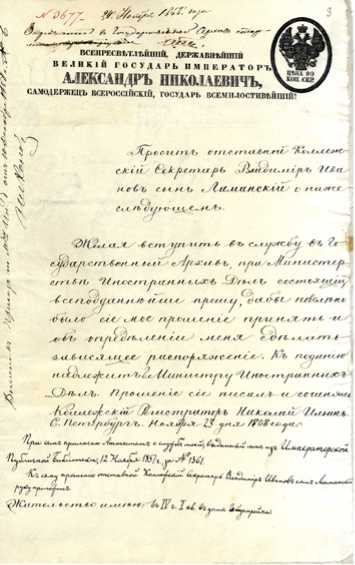

Прошение В. И. Ламанского о поступлении

«в службу в Государственный архив при Министерстве иностранных дел» 23.11.1858, внизу его собственноручная подпись и адрес (АВПРИ. Ф. Санкт-Петербургский Главный архив. IV-1. Оп. 147. 1858 г. Д. 17. Л. 3).

В Госархиве В. И. Ламанский знакомился с документами об истории и положении славянских народов, включенными позднее в его магистерскую диссертацию

тили свою политическую независимость, подчинившись «чуждым народам». Владимир Иванович подчеркивал, что лишь русские создали могущественную мировую державу, отстояли свою славянскую самобытность и особое положение в славянском мире. Только русские, считал он, способны объединить славянство и вернуть ему политическую и культурную свободу. Отсюда и идея Ламанского о значимости русского языка как общекультурного для всех славян при сохранении отдельных славянских языков в рамках «местной жизни» народов.

Результаты осмысления собранных материалов, а также живые впечатления и наблюдения во многом легли в основу будущего историософского исследования

Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где В. И. Ламанский окончил курс, затем преподавал с 1865 г., в 1883–1885 гг. был деканом, в то время находился в здании Двенадцати коллегий

(ныне — Главное здание Университета, Университетская набережная, 7/9)

В. И. Ламанский в зрелые годы, 1870-е гг. Фото из архива М. В. Осориной.

С 1873 г. он — ординарный профессор университета

Ламанского — «Об историческом изучении грекославянского мира в Европе» (1871)6 и его более позднего капитального труда — «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892)7. Как и Ф. И. Тютчев, Ламанский относил Россию к молодому по историческому возрасту греко-славянскому миру, в котором важную роль играет православная христианская вера. Еще до К. Н. Леонтьева мыслитель ввел в сферу интересов России греков и мусульман, что впоследствии было воспринято сторонниками евразийского учения.

Владимир Иванович умел в мелких бытовых ситуациях, как в капле воды, увидеть отражение глубинных закономерностей жизни той или иной культуры, нации или народности. Во внешне ничтожном материале наблюдений мог прозреть скрытый смысл гораздо более высокого порядка; рассматривая землю, обязательно смотрел и на небо. Склонность Владимира Ивановича к философским обобщениям обычно была подкреплена обширным запасом тщательно собранных им эмпирических данных, дополненных его наблюдательностью и замечательным чутьем к наличию искомой иголки в стоге сена.

Вторая длительная зарубежная командировка в Венецию потребовала значительного продления срока из-за огромного объема работы В. И. Ламанского в венецианской библиотеке и архиве. В тот раз он собрал материалы для написания одной из его лучших, как он считал, работ — «Государственные тайны Венеции» (1884)8. Книга была написана по-французски (документы цитировались по-итальянски), т. к. предназначалась европейцам, которым русский ученый хотел показать изнаночную сторону политики Венецианской республики — примера для многих государственных деятелей.

Владимир Иванович всегда достаточно критично относился к себе и к людям, которые могли бы войти в его самый ближний круг. Уже зрелым человеком (это было в самом начале 1870-х гг.) он наконец нашел ту, которая стала единственной и горячо любимой спутницей его жизни. Ее звали Александра Ивановна Халютина, но в момент их знакомства она носила фамилию Штрупп. Александра Ивановна была очень сильной личностью, отличалась стоическим и жертвенным характером. Она росла в обедневшей дворянской семье. Отец ее, И. В. Халю-тин, имел супругу, трех дочерей (Александра была старшей) и сына. Судя по рассказам дочерей Владимира Ивановича Ламанского, их бабушка с материнской стороны, жена И. В. Халютина, была грузинкой. Иван Ха-

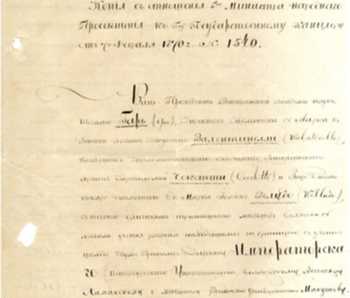

Отношение министра народного просвещения Д. А. Толстого канцлеру А. М. Горчакову о необходимости наградить руководство Библиотеки Сан-Марко и Венецианского архива за помощь, оказываемую доценту Императорского Санкт-Петербургского университета В. И. Ламанскому в его исследовании. 7.02.1870 (АВПРИ. Ф. Посольство в Риме. Оп. 525. Д. 1114. Л. 1–2 об.)

лютин познакомился с ней, когда участвовал в строительстве каких-то дорог в Грузии, женился и привез ее в Петербург. Надо отметить, что грузинские черты бабушки потом проявились у двух из пяти общих детей Ламанских. Это отчетливо видно и на детском портрете Ольги Владимировны, хранящемся в семье, и на взрослых фотографиях Сергея Владимировича Ламанского.

К концу 1860-х гг. семья Халютиных оказалась на грани разорения, отец, надворный советник, был в отставке. Александра окончила Институт благородных девиц в Петербурге и имела право преподавать. Пытаясь помочь отцу, она с утра до вечера бегала по частным урокам. Преподавала детям русский и французский языки, математику и музыку. Она работала на износ, очень уставала, однако ее заработки были недостаточны для поддержания родительской семьи. Поэтому, скрепя сердце, в 1870 г., в двадцать с небольшим лет, она вынужденно согласилась выйти замуж за гораздо более старшего по возрасту прибалтийского немца, коммерсанта из Либавы (сейчас — Лиепая) Мартына Штруппа, который сделал ей предложение. Александра (а возможно, и ее родственники) надеялась, что это поможет хотя бы немного поддержать родительскую семью. Мартын же сразу после бракосочетания увез ее в Либаву.

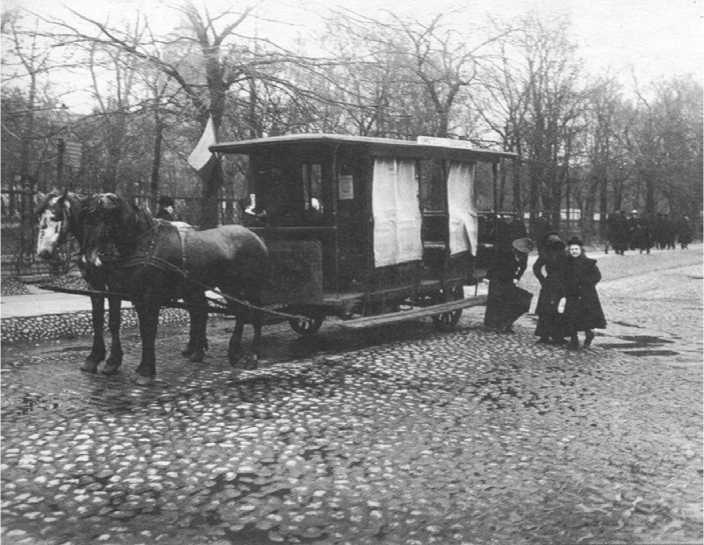

Александровский сад близ Адмиралтейства. Остановка омнибуса. В глубине, за деревьями — Адмиралтейство, правее Зимний дворец, здание Главного штаба — за правым срезом фотографии. Фото К. Булла, 1906 г.

Там быстро выяснилось, что он крайне скуп (не давал ей даже карманных денег на мелкие расходы), очень деспотичен и имеет жестокий психопатический характер. Александра забеременела, но поняла, что жить со Штруппом никогда не сможет. Поэтому под предлогом необходимости проконсультироваться с врачами по поводу беременности она приехала в Петербург к родителям и решила в Либаву больше не возвращаться. Александра родила мальчика, названного Николаем, и получила с большим трудом официальное разрешение жить отдельно от мужа.

Надо сказать, что судьба сестер и брата Александры Ивановны сложилась не очень счастливо. Родители и сестры любили единственного сына этой семьи и надеялись на его жизненный успех. Но все сложилось иначе. Как-то он, будучи еще юношей, вышел из дома прогуляться и бесследно пропал навсегда, хотя его долго и безрезультатно искали. Полиция сочла, что он стал одной из случайных жертв уличных бандитов. Обе сестры после смерти родителей всю жизнь прожили вместе и своих семей не имели.

Владимир Иванович Ламанский впервые увидел Александру Штрупп с младенцем в коляске в Александровском саду близ Адмиралтейства, когда возвращался из университета. Ему очень понравилась молодая мать и ее трогательное отношение к ребенку. Владимир Иванович любил детей, и у него оказался повод познакомиться. Встречи стали регулярными, вскоре они поняли, что хотят жить вместе. Владимир Иванович принял ее ребенка, маленького Николая Мартыновича Штруппа, как родного и вырастил его. Первенец Ламанских — Владимир — появился на свет в 1874 г., а всего у них родилось шесть общих детей: два сына, Владимир и Сергей, и четыре дочери: Ольга, Вера, Надежда и Анастасия. Все дети получили полностью законный статус и фамилию отца только в конце 1880-х гг., благодаря милостивому разрешению императора Александра III в ответ на прошения Александры Ивановны. Черновики ее прошений к императору хранятся в семье Гречиных-Осориных. Эта проблема достаточно долго, с самого начала совместной жизни с В. И. Ламанским, тяготила Александру Ивановну. Она потратила много усилий, чтобы получить развод, но Мартын Штрупп категорически отказывался его давать, желая доставить новой семье бывшей супруги как можно больше неприятностей. Все разрешилось только после смерти М. Штруппа в начале 1890-х гг.

По воспоминаниям друзей семьи и родственников, Александра Ивановна была доброй, живой и приветливой женщиной, обладавшей прекрасным чувством юмора. Она была душой дома, в котором дети росли в обстановке взаимного уважения, любви и стремления к знаниям. Мать занималась их воспитанием и образованием, в том числе и музыкальным. Владимир Иванович тоже всегда заботился о детях,

Владимир Иванович Ламанский с супругой Александрой Ивановной, ок. 1896 г.

много разговаривал с ними, следил за их успехами. Он считал получение разностороннего образования крайне необходимым не только для расширения кругозора, но и для понимания человеком того, как в будущем он сможет использовать свои возможности на благо России.

Важным фактором в воспитании и приобщении детей к культурным традициям была сама научная и общественная деятельность Владимира Ивановича. Он дружил и вел переписку с Ф. И. Тютчевым, К. С. и И. С. Аксаковыми, Ф. М. Достоевским, А. Н. Майковым, Н. Н. Страховым, А. Ф. Гильфердингом, Ю. Ф. Самариным, Л. Н. Толстым и многими другими выдающимися современниками, которые были цветом русской культуры ХIХ в.

Один из первых адресов В. И. Ламанского — недалеко от Театральной площади, на Торговой улице, № 20, в доме Гейденрейха9 (по Малой Мастерской ул. — № 10). Последняя квартира, которую снимала семья с 1892 г., находилась на Звенигородской улице, в доме № 3210. Сыновья Владимира Ивановича поселились рядом, в соседних домах на Звенигородской.

В доме Ламанских существовала всем известная традиция: по субботам в условленное время вечера Владимир Иванович принимал желающих встретиться с ним гостей, учеников, коллег, знакомых. Публика бывала разнообразная и разностатусная. На этих встречах студенты Ламанского могли вблизи увидеть и услышать Ф. М. Достоевского и других знаменитых деятелей русской культуры. Приезжало много братьев-славян для обсуждения текущих европейских событий. В частности, у Ламанского бывал будущий президент Чехословакии Томаш Масарик и многие будущие министры еще не существовавших тогда славянских государств. В семье с юмором говорили: если из-за двери кабинета Владимира Ивановича слышна громкая немецкая речь — значит, приехали братья-славяне.

Поскольку семейство Владимира Ивановича было велико, а всех детей требовалось кормить, одевать и учить, то жили они очень небогато. Зарплаты профессора

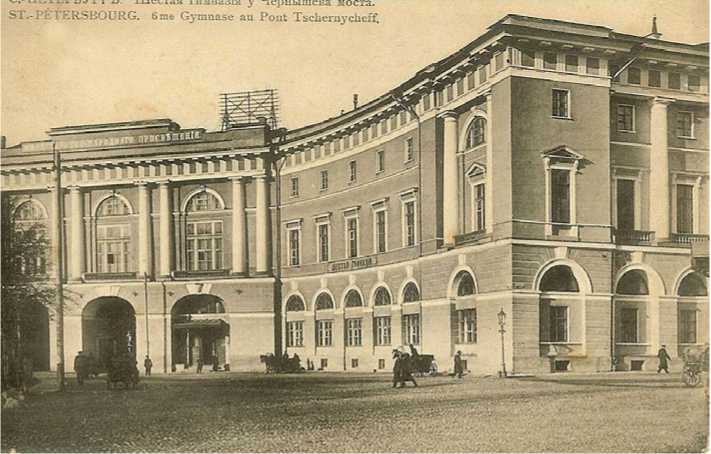

Русское географическое общество в 1862–1909 гг. помещалось в здании Министерства народного просвещения и Шестой гимназии у Чернышева моста

(Чернышева пл., 2, ныне пл. Ломоносова). Фото 1900–1908 гг.

часто не хватало до конца месяца. Поэтому все приходившие по субботам (а их могло быть и 10, и 15, и 20 человек) знали, что кормить не будут, но всем будет подан чай, а на столах стояли тарелки с сухофруктами: изюмом, черносливом, финиками.

О благородстве, самоотверженности и высоких моральных качествах Владимира Ивановича позднее, уже в 1940 г., писал В. П. Семенов-Тян-Шанский, скорбевший по своей покойной жене Вере — старшей дочери В. И. Ламанского: «Вера… была таким неудержимо-самоотверженным и благороднейшим существом, какого я никогда не встречал… Духовно унаследовала все самые высокие моральные черты своего отца Владимира Ивановича, у которого, по словам моего отца, характер был „апо-стольский“. Даже добрым выражением серых глаз она походила на него»11.

В. И. Ламанский был бессребреником, много помогал людям, с 1868 г. принимал самое активное участие в создании и деятельности Петербургского Славянского благотворительного комитета. Его награды и даже часы часто оказывались заложенными ради какого-то срочного расхода.

В 1896 г. выяснилось, что вследствие случайной травмы у Александры Ивановны стал развиваться рак груди. Одни врачи предупреждали, что все кончится плохо, другие предлагали сделать операцию дома, прямо в кабинете Владимира Ивановича, на его дубовом письменном столе. Завершилось все долгими мучениями и кончиной ее в августе 1898 г. Для Владимира Ивановича это стало тяжелейшим ударом, от которого он не оправился вплоть до конца собственной жизни.

Александру Ивановну похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Рядом с ее могилой Владимир Иванович сразу купил место и для себя12.

Он прожил еще 16 лет. Ушел из университета, но продолжал читать лекции в Духовной академии13 и Военно й академии Генерального штаба14, сотрудничать

Последняя квартира В. И. Ламанского с семьей. Звенигородская ул., д. 32, кв. 1 (второй этаж). Фото — январь 2024 г. Недалеко — Крестовоздвиженская Ямская церковь на Лиговской улице, где отпевали Владимира Ивановича, и Покровская церковь на Боровой, где отпевали Александру Ивановну с Русским географическим обществом, где был председателем отделения этнографии, редактировал этнографическую часть выходивших томов «Россия. Полное описание нашего Отечества»15. В 1900 г. его выбрали действительным членом Императорской академии наук16. Он продолжал работать, хотя гораздо менее активно. Остро переживал смерть двух своих старших братьев — Сергея (1901 г.) и Евгения (1902 г.) Из восьми братьев Владимир Иванович остался последним. Начали уходить в мир иной и его ученики первых поколений…

Мир менялся. Он успел съездить в Европу, посетил несколько стран. Его спутницей и помощницей в дороге была младшая дочь Анастасия, еще не состоявшая в браке. Она вышла замуж в самом конце 1910 г. за только что окончившего Военномедицинскую академию в Петербурге военного врача Николая Александровича Гречина и стала Анастасией Владимировной Гречиной. Ее мужа послали по распределению в военный госпиталь Гельсингфорса в Финляндии. Гречины пригласили отца погостить у них. Владимир Иванович провел там пару месяцев, с интересом наблюдая за жизнью финнов и записывая свои впечатления. Он отмечал, что ему открылись характерные особенности жизни людей маленькой страны. Через полгода Гречины вернулись в Петербург.

С Владимиром Ивановичем жили и ухаживали за ним, то вместе, то поочередно, дочери Ольга и Анастасия, приходил сын Сергей17. Старый ученый с печалью в душе наблюдал за тем, как начинают сбываться его предсказания тридцатилетней давности о том, что война с Германией неизбежна и агрессором будет Германия. Развязка наступила к осени 1914 г. Владимир Иванович с горечью успел увидеть разворот осенних событий «Великой войны» и отошел в мир иной 19 ноября 1914 г. 22 ноября его тело предали земле рядом с могилой жены на Никольском кладбище18. Проводить его пришло много народу — общественные деятели, ученые, литераторы, ученики нескольких поколений и почитатели почившего, присутствовал президент Академии наук Великий Князь Константин Константинович, с которым Владимир Иванович был хорошо знаком и дружен. Чех монах Маршалек произнес теплое прощальное слово от имени западных славян. Все петербургские газеты откликнулись на смерть Владимира Ивановича большими некрологами. Ученики Ламанского договорились, что постараются собрать воспоминания тех, кто учился у Владимира Ивановича в разные десятилетия, но это не осуществилось из-за того, что их быстро разбросали по свету Первая мировая война и революция 1917 г.

У Владимира Ивановича выросло пятеро детей, шестая дочь — маленькая Надежда — умерла еще в младенчестве. Кратко обрисуем биографии двух сыновей и трех дочерей.

Старший сын, Владимир Владимирович Ламанский (1874–1943), окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и был оставлен при кафедре геологии. Он был очень образованным человеком с широким кругом интересов и склонностью к постоянному познанию чего-либо нового и к перемене мест. В. В. Ламанский преподавал в родном университете и в Политехническом институте, помогал П. П. Семенову-Тян-Шанскому и своему отцу в сборе материалов для многотомника «Россия», сотрудничал с Русским географическим обществом, много ездил по России и с молодости интересовался Китаем.

В 1918 г. он работал на Урале и в Сибири: преподавал в Пермском университете, оттуда переместился в Томск, потом в Омск. В 1920 г. оказался в Харбине, где стал директором и преподавателем в созданной при его участии прогрессивной русской школе нового типа, с совместным обучением мальчиков и девочек, а также работал в коммерческом отделе КВЖД19. Владимир Владимирович отличался глубиной и основательностью знаний, любовью к ученикам и заботой о них, однако имел вспыльчивый характер. В 1931 г. он вместе со второй женой, Дагмарой Фридриховной Ламанской, был вынужден переехать в Шанхай, где и окончил свои дни в 1943 г. Перед смертью просил жену обязательно вернуться в Россию.

Дагмара Фридриховна вернулась в 1948. Ее не пустили дальше Омска, где она и поселилась. Разыскала всех родственников Ламанских в Ленинграде, переписывалась с семьей Ольги Николаевны Гречиной и ее мужа Владимира Ивановича Осорина и их детьми Машей и Катей. Почти каждую осень в середине и конце 1950-х гг. тетя Дага, как ее звали в семье Осориных-Гречиных, ездила в Москву к хорошим знакомым и обязательно заезжала на два-три дня в Ленинград, чтобы повидаться со всеми потомками рода Ламанских. Она была особенно дружна с Ольгой Николаевной Гречиной (дочерью Анастасии Владимировны Ламанской) и ее семьей. С Машей Осориной (р. 1950 г.) бабушка Дага находилась во взаимной переписке, и ее письма большими печатными буквами сохранились в семейном архиве. Она была замечательно добрым, ласковым и отзывчивым человеком, боготворила своего покойного мужа, Владимира Владимировича Ламанского. Детей у них не было, о чем оба сожалели. Дагмара Фридриховна скончалась от болезни сердца осенью 1959 г. и похоронена в Омске.

Судьба остальных детей В. И. Ламанского была такова: дочь Ольга (1877–1930) в первом браке носила фамилию мужа, молодого музыканта и композитора И. В. Покровского. Однако брак длился недолго: муж болел туберкулезом легких и вскоре умер. Детей у них не было. Под фамилией Покровская Ольга Владимировна присутствует во множестве документов, связанных с последними годами жизни ее отца. Именно она собирала и передавала бумаги и библиотеку отца в архивы и Санкт-Петербургский университет.

Через несколько лет Ольга Владимировна вышла замуж за русского инженера немецкого происхождения — Артура Поллица, и взяла его фамилию, став О. В. Поллиц. Она скончалась в 1930 г. в Ленинграде от болезни сердца, обострившейся после внезапного ареста ее мужа20.

Дочь В. И. Ламанского Вера (1875–1940) вышла замуж за Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского. Это был счастливый брак, но Вера скончалась от болезни и ее неправильного лечения в 1940 г. У них родилось трое детей. Первенец Андрей рано умер от не распознанной вовремя скарлатины и был подхоронен в могилу бабушки, Александры Ивановны Ламанской, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Затем родились еще два сына — Владимир и Роман, которые выжили во время блокады Ленинграда. У обоих хорошо сложились научно-практические карьеры и здравствуют оставленные ими потомки.

Третья дочь В. И. Ламанского — Анастасия (1881–1941) (в замужестве — Гречина) — родила в браке с Н. А. Гречиным дочь Ольгу Николаевну Гречину (1922– 2000) и сына Владимира Николаевича Гречина (1925–1942). Две дочери О. Н. Гречиной — Мария Владимировна Осорина (р. 1950) и Екатерина Владимировна Осорина (р. 1955) и сейчас живут в Петербурге.

Младший сын В. И. Ламанского, Сергей (1885–1942), стал юристом, был женат и имел двух (по другим сведениям — трех) детей. Сергей и сестра Анастасия, с которой Сергей был очень дружен, умерли от голода в первую зиму блокады Ленинграда, причем Сергей — 1 января 1942 г. Об этих трагических событиях, затронувших также и семью Веры Владимировны Ламанской (в замужестве Семеновой-Тян-Шанской), можно прочитать в книге воспоминаний О. Н. Гречиной «Спасаюсь спасая», напечатанной в № 1 и 2 журнала «Нева» за 1994 г.21

У Сергея Владимировича был сын — Лев Сергеевич Ламанский, погибший на фронте во время Великой Отечественной войны, и дочь, Марина Сергеевна Ла-манская, врач, скончавшаяся осенью 1977 г. Ее единственный сын — Лев Ламанский (отчество неизвестно), молодой химик, готовил кандидатскую диссертацию, но погиб вскоре после смерти матери (в августе 1979 г.) — утонул в Балтийском море. На нем прервалась мужская ветвь рода Ламанских.

Ныне здравствуют только потомки двух дочерей В. И. Ламанского — Веры и Анастасии.