Влияние готовности будущего педагога к применению рефлексии на процесс интериоризации профессиональной культуры

Автор: Батенева Е.В., Абрамова М.А.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 4 (66) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье охарактеризована сущность и структура профессиональной культуры будущего педагога, выдвинуто предположение о влиянии рефлексии на ее формирование и действия преподавателя, способствующие такому формированию в образовательном процессе вуза. Представлены результаты экспериментальной работы, проведенной с целью подтверждения гипотезы о влиянии отмеченных действий на укрепление взаимосвязи между уровнем развития рефлексии и компонентов профессиональной культуры у будущих педагогов. Результаты экспериментальной работы подтверждают гипотезу, что имеет практическую значимость для организации соответствующего образовательного процесса в вузе.

Формирование профессиональной культуры у будущих педагогов, рефлексия, готовность к применению рефлексии, интериоризация, методы обучения

Короткий адрес: https://sciup.org/142244039

IDR: 142244039 | УДК: 378:37.032:159.955.4

Текст научной статьи Влияние готовности будущего педагога к применению рефлексии на процесс интериоризации профессиональной культуры

Е.В. Батенева, М.А. Абрамова

Динамичное преобразование социокультурной реальности, спровоцированное в конце ХХ в. интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий и социальных трансформаций, сформировало запрос общества на специалистов, способных к самостоятельному принятию решений в постоянно меняющихся условиях [7]. На ранней стадии последствия интенсивной информатизации были компенсированы повышением значимости субъектности обучающегося в профессиональном образовании, самоопределения, самореализации, саморазвития взамен стереотипного подхода к определению траектории профессионального развития и его содержания [4]. Однако применение такого подхода несет определенные риски, в том числе рассогласование ценностей личности и общества (профессионального сообщества), снижение уровня адаптации в нем [6]. Значимость профессиональных ценностей для человека была лишена безусловного приоритета, конкуренцию ей составили ценностные ориентиры личности, сформировавшиеся под воздействием всех сфер его жизни. Это связано с тем, что понимание значимости таких ценностей не определяет внутреннего согласия личности и их учета в реализации профессиональной деятельности и выборе путей развития в профессии.

Осуществляя такой выбор, педагог исходит из множества значимых оснований и, если в таком выборе его не будет направлять чувство принадлежности к профессиональной культуре, человек может руководствоваться, например, соображениями сиюминутной выгоды, рискуя пойти по пути упрощения [14]. Решение этой проблемы мы видим в интенсификации процесса интериоризации норм профессиональной культуры будущим педагогом на этапе обучения в вузе.

Профессиональная культура – атрибутивная характеристика профессионального сообщества, комплекс социальных и технологических норм, соответствие которым определяет высокий уровень профессиональной деятельности [11]. Профессиональная культура педагога отражает уровень усвоения им норм и ценностей этой культуры и проявляется в творческом отношении к профессиональной деятельности, основанной на ценностях и применении профессиональных технологий решения задач [9].

У будущего педагога профессиональная культура еще не сформирована, он начинает усваивать ее в процессе обучения в вузе – изучать ценности и нормы осуществления профессиональной деятельности. На этом этапе формируется базовый уровень профессиональной культуры будущего педагога, который предполагает соответствие поведения человека минимуму требований, обеспечивающих сосуществование с профессиональным сообществом [5]. Личное отношение обучающегося к таким требованиям будет зависеть от предшествующего жизненного опыта, но даже при их соблюдении это не гарантирует внутреннего согласия с их значимостью.

Структура формирующейся у будущего педагога профессиональной культуры, согласно И. Ф. Исаеву, представлена тремя компонентами – качественными характеристиками личности, отражающими уровень:

-

1) признания обучающимся значимости педагогических ценностей, что оказывает влияние на мотивацию, выбор цели, путей и средств ее достижения (аксиологический

компонент [9, с. 15, с. 57–58]);

-

2) владения обучающимся профессиональными знаниями, принятыми алгоритмами решения задач, что оказывает влияние на выбор такого решения в конкретной ситуации (технологический компонент [9, с. 16, с. 210–217]);

-

3) творческой самореализации обучающегося в деятельности, не вступающей в противоречие с содержанием аксиологического и технологического компонентов (личностно-творческий компонент [9, с. 16–17, с. 59–60, с. 67–68]).

Усвоение этих ценностей и процессуальных норм (интериоризация) становится возможной после признания личностью значимости этих норм, комплексного переосмысления собственных ценностных ориентаций, действий и поведения на этой основе, иными словами – их рефлексии.

Отмечая справедливость утверждения о значимости «мягких навыков» для повышения потенциала самореализации в профессиональной деятельности [13], мы можем предположить, что развитие относящегося к ним навыка применения рефлексии может способствовать интенсификации процесса интериоризации профессиональной культуры будущими педагогами. Такая интенсификация должна проявляться в укреплении взаимосвязи между уровнем развития рефлексии и качественными характеристиками компонентов этой культуры.

Ранее на основе социально-психологической специфики студенческого возраста (сензитивность к развитию рефлексии, экспансивная, прагматическая, аксиологическая задачи социального развития) [1] и методических ресурсов высшего образования по развитию рефлексии у студентов (эвристические методы обучения, различные методы выполнения рефлексии, мягкие методы ее сопровождения в образовательном процессе) [2] мы определили действия преподавателя вуза по формированию готовности будущего педагога к применению рефлексии в предстоящей профессиональной деятельности следующим образом [3]:

-

1) мотивирование обучающегося к усвоению изучаемых паттернов профессиональной культуры путем устного акцентирования их личностной значимости, побуждения студентов к самоопределению;

-

2) раскрытие потенциала возрастной сензитивности обучающегося к развитию рефлексии путем постановки задач образовательного процесса, отражающих роль рефлексии в освоении знаний (изучение сущности, видов и функций рефлексии), наработке умений (осмысление и переосмысление содержания, социальной и личностной значимости изучаемого материала, путей и перспектив его освоения) и опыта соответствующей деятельности;

-

3) интенсивное вовлечение обучающегося в процесс рефлексии изучаемых материалов путем применения в работе со студентами эвристических методов обучения (беседа, портфолио, проблемная ситуация, мозговой штурм), различных методов выполнения рефлексии, мягких методов ее сопровождения.

Цель и методы исследования. Соответствующий перечисленным действиям образовательный процесс был реализован нами с целью подтверждения гипотезы об их влиянии на укрепление взаимосвязи между уровнем развития рефлексии и уровнем проявления характеристик, соответствующих компонентам формирующейся профессиональной культуры у будущих педагогов. Экспериментальная работа проведена в 2018 – 2021 гг. на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» с 308 бакалаврами 2-го курса очного отделения, составившими экспериментальную и контрольную группы исследования.

Такое влияние в динамике образовательного процесса оценивалось по изменениям в корреляции между реф-

Влияние готовности будущего педагога к применению рефлексии на процесс интериоризации профессиональной культуры

лексивным критерием (общий уровень рефлексивности: диагностика по методике А.В. Карпова [10]) и критериями, определенными согласованно с компонентами профессиональной культуры студентов: а) профессиональной мотивацией (методика Е.П. Ильина [8] с расширением списка рассматриваемых мотивов); б) творческими способностями (методика Е. Е. Туник, адаптированная для взрослых [12]); в) технологическими возможностями (опросник, разработанный нами в соответствии с содержанием технологического компонента профессиональной культуры будущего педагога по И.Ф. Исаеву [9]).

Взаимосвязь между проявлениями критериев проверялась посредством коэффициента корреляции r-Спирмена (расчеты проведены в программе «Statistical Package for Social Science»).

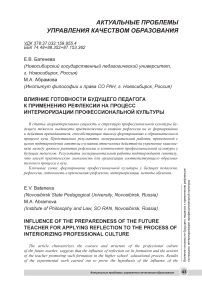

Результаты исследования и их обсуждение. Корреляция между исходными диагностическими данными по состоянию рефлексивного и остальных критериев исследования как в экспериментальной, так и в контрольной группах неравномерна, и во всех случаях принимает значение менее 0,3, не демонстрируя значимой взаимосвязи. Наибольшее расхождение отмечается по корреляции между уровнем рефлексивности и творческих способностей, где соответствующий показатель в контрольной группе существенно ниже, чем в эксперимен- тальной. Однако в контрольной группе отмечена более крепкая взаимосвязь с профессиональной мотивацией и технологическим возможностями. Результаты приведены на рис. 1.

На формирующем этапе организация работы с экспериментальной группой предполагала целенаправленное приобретение обучающимися в процессе освоения педагогической дисциплины знаний о рефлексии и методах ее применения, профессиональной культуре и ее структуре; приобретение умений и опыта использования рефлексии для осмысления изучаемых материалов, переосмысления на их основе собственного понимания профессиональной деятельности, отношения к ней, оценке путей и перспектив профессионального развития. Для реализации целей организация образовательного процесса по дисциплине была преобразована за счет интенсивного применения эвристических методов обучения, письменного, устного и аудиометодов рефлексии, портфолио профессионального развития. Мягкое сопровождение рефлексивной деятельности будущих педагогов заключалось в устном ее поощрении, возможности участия в конструировании системы оценивания, организации обсуждения результатов такой деятельности в индивидуальном порядке, конфиденциальности результатов рефлексивной работы и возможности доработки отчетности по ее выполнению.

Е.В. Батенева, М.А. Абрамова

Рисунок 1 - Корреляция между состоянием общей рефлексивности и проявлением показателей, соответствующих компонентам профессиональной культуры будущих педагогов (констатирующий этап)

При такой выраженной направленности всей работы с экспериментальной группой на рефлексию содержания изучаемой дисциплины с контрольной группой был реализован плановый образовательный процесс, предполагающий лишь отдельные рефлексивные задания в рамках самостоятельной работы по завершении изучения некоторых тем.

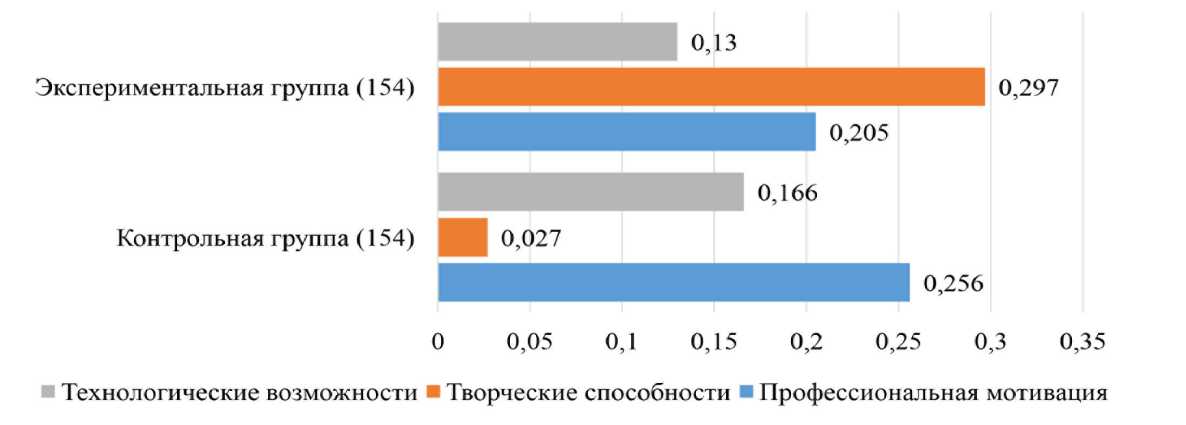

Согласно данным повторной диагностики, на контрольном этапе экспериментальной работы изучаемая корреляция возросла в обеих группах, однако укрепление взаимосвязей в экспериментальной группе существенно превышает аналогичные показатели контрольной (рис. 2).

Технологические возможности ■ Творческие способности ■ Профессиональная мотивация

Рисунок 2 - Корреляция между состоянием общей рефлексивности и проявлением показателей, соответствующих компонентам профессиональной культуры будущих педагогов (контрольный этап)

Выводы. Таким образом, результаты проведенной экспериментальной работы подтверждают, что формирование готовности будущего педагога к применению рефлексии как фактора интериоризации им профессиональной культуры может быть организовано преподавателем в образовательном процессе вуза за счет использования эвристических методов обучения, различных методов выполнения рефлексии, мягких методов ее сопровождения для побуждения обучающихся к самоопределению, изучения ими сущности, видов, функций рефлексии, приобретения опыта рефлексии содержания, общественной и индивидуальной значимости изучаемого материала, путей и перспектив его освоения.

Теоретическая значимость статьи заключается в определении влияния готовности будущего педагога к применению рефлексии в процессе усвоения им профессиональной культуры. С практической точки зрения, вывод значим для организации преподавателями образовательного процесса в вузе, предполагающего создание условий по интенсификации формирования рефлексии как важного фактора, обусловливающего становление у обучающихся профессиональной культуры.

Список литературы Влияние готовности будущего педагога к применению рефлексии на процесс интериоризации профессиональной культуры

- Батенева, Е.В. Возрастные задачи развития студента в профессиональном образовании / Е.В. Батенева // Педагогика и психология в интегрированном пространстве науки и практики: материалы ХIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Нины Васильевны Промоторовой, Тобольск, 26 марта 2021 года. – Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2021. – С. 20-23.

- Батенева, Е.В. Методические аспекты развития рефлексии студентов вуза / Е.В. Батенева // Социальная онтология России: материалы XV Всероссийских Копыловских чтений, Новосибирск, 01–30 марта 2021 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2021. – С. 240-242.

- Батенева, Е.В. Педагогические условия формирования рефлексивного компонента профессионально-педагогической культуры студентов-педагогов / Е.В. Батенева, М.А. Абрамова // Профессиональное образование в современном мире. – 2022. – Т. 12. – № 3. С. 478-486.

- Виттенбек, В.К. Педагогическое наследие академика Виталия Александровича Сластенина – к 90-летию со дня рождения / В.К. Виттенбек, М.Б. Брянцева // Новое в психолого-педагогических исследованиях. – 2020. – № 1 (57). С. 5–12.

- Газман, О.С. Базовая культура личности / О.С. Газман // Теоретические и исторические проблемы. – Москва: Изд. АПС СССР, 1989. – 150 с.

- Гнатышина, Е. А. Характеристика адаптационных процессов в вузе в условиях социокультурной динамики: сравнительный анализ адаптационных процессов иностранных и отечественных студентов вуза / Е.А. Гнатышина, Н.В. Уварина, А.В. Савченков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2018. – Т. 10. – № 2. С. 34–43.

- Гревцева, Г.Я. Основные направления исследований проблемы профессиональной мобильности студентов / Г.Я. Гревцева // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2021. – Т. 13. – № 4 (54). С. 10–18.

- Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 512 с.

- Исаев, И. Ф. Теоретические основы формирования профессионально-пдагогической культуры преподавателя высшей школы: дисс. … д-р. пед. наук. – Москва, 1993. – 468 с.

- Карпов, А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методики ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – № 5. С. 45–57.

- Кононенко, Б. И. Большой толковый словарь по культурологии [Электронный ресурс] / Б. И. Кононенко. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/ dic.nsf/enc_culture/2165

- Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп: учебное пособие для вузов / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – Москва: Психотерапия, 2009. – 544 с.

- Уварина, Н.В. Профессиональная гибкость как «soft skills» педагога / Н.В. Уварина, А. В. Савченков // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2019. – Т. 11. – № 3(45). С. 27–36.

- Федосеева, И. А. Сравнительный анализ социальной и гражданской позиции студентов российских вузов / И. А. Федосеева, Л. Н. Бережнова // ЦИТИСЭ. – 2021. – № 2 (28). С. 523–532.