Влияние индивидуальных черт личности на результат творческой работы

Автор: Зеленова Юлия Игоревна, Краснова Марина Владимировна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 2 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается анализ процесса творческой деятельности студентов во взаимосвязи с набором индивидуальных черт личности. Процесс обучения студентов показал, что на результат конечного продукта творческой деятельности напрямую влияют индивидуальные характеристики человека. Этап вдохновения и творческого драйва чередуется с этапом потери интереса и мотивации при создании авторского концепта, что и характеризует основную проблематику представленной статьи. Целью данной работы является поиск и определение причин отсутствия мотивации к обучению у студентов различных учебных заведений (колледж, вуз), курсов и направлений обучения (дизайн, реклама), где введены в учебный план творческие дисциплины. В качестве основного метода исследования был взят классический метод социологического опроса, по результатам которого, был выявлен ряд причин, влияющих на отсутствие мотивации у студентов творческих профилей. Решающими вопросами стали: отсутствие веры в будущее, отрицание какого-либо преподавателя на основании собственных убеждений, что автоматически создает рефлексию на преподаваемую дисциплину, желание замещения процесса обучения развлекательной деятельностью. Выявлены факторы, влияющие на формирование успешной личности: самодисциплина, мотивация, вдохновение, пример педагога (как пример безошибочного алгоритма действий). А также влияние типологии индивидуальности (на основании теории К. Юнга: интроверсия и экстраверсия) на построение собственного имиджа и результат творческой работы. Интроверты склонны придерживаться лаконичного стиля и ахроматических цветов как в одежде, так и в работе. Экстраверты, наоборот, предпочитают яркие цвета и экстравагантный стиль.

Творчество, индивидуальность, психология личности, профессия, мотивация

Короткий адрес: https://sciup.org/14126780

IDR: 14126780 | УДК: 37.04 | DOI: 10.33619/2414-2948/87/41

Текст научной статьи Влияние индивидуальных черт личности на результат творческой работы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 9. №2. 2023

УДК 37.04

Психология творчества представляет собой большой раздел психологии, т. к. именно в творчестве проявляются «все психические процессы: когнитивные, аффективные, волевые» [1]. При реализации творческих заданий на занятиях педагогом было отмечено, что эмоциональное состояние студента, являющееся результатом сложной биолого-психической деятельности, напрямую влияет на итоговый продукт творческой работы. Это одно из проявлений индивидуальности человека с точки зрения психического состояния.

Индивидуальность как научная проблема исследуется в работах многих известных психологов и педагогов. Понятие «индивидуальность» является субъективным, в связи с чем, дать ему четкое определение представляется сложной задачей. Главным образом, индивидуальность – это «совокупность особенностей, отличающих одного человека от другого» [2], которая характеризует высший уровень развития личности. Также, индивидуальность необходимо рассматривать совместно с понятием человеческой личности. Индивидуальность – это набор личностных качеств и свойств, эксклюзивность всех составляющих личности, что закономерно влияет на весь спектр жизнедеятельности человека, в особенности, на профессиональную сферу.

На начальном этапе обучения в вузе и колледже (1–2 курсы) некоторые обучающиеся, в силу своей неопытности и неинформированности, не вполне понимают разницу между высшим профессиональным образованием и, к примеру, курсами того же профессионального направления. Они отвергают целесообразность и пользу целого ряда дисциплин, упирая на то, что те никак не пригодятся им в их будущей профессии и, следовательно, посещать их не обязательно.

Как известно многим преподавателям, по большому педагогическому опыту, такая позиция приводит к тому, что обучающийся развивается в строго установленных им же самим рамках, следуя путем наименьшего сопротивления и минимума затрат времени и сил. Текущие задания и итоговые работы по неприоритетным для него дисциплинам он выполняет в самые крайние сроки, зачастую используя чужие наработки, а то и вовсе откладывает все на период пересдач. Результаты его формальных усилий, как правило, не дотянуты до надлежащего уровня и не соответствуют поставленным преподавателями требованиям и задачам. После выпуска такой студент станет специалистом ограниченного профиля с минимальными компетенциями, а его непрофессионализм напрямую повлияет на имидж и престиж выпустившего его вуза. В своей профессиональной области он не сможет составить достойную конкуренцию среди других, более развитых оппонентов. Специалист, привыкший для интенсификации работы пользоваться чужими достижениями, слегка их по-своему переиначивая, не способный сгенерировать, развить и воплотить собственную оригинальную концепцию, по всем критериям будет уступать креативным коллегам. Следовательно, на пути к самореализации и успеху его ждет гораздо больше трудностей и подводных камней, чем его более мотивированных однокурсников.

У каждого индивида, находящегося в статусе обучающегося, необходимо выделить ряд качеств, благодаря которым должна выстраиваться успешная профессиональная деятельность студента. На примере работы педагога со студентами в МАБиУ (АНО ВО «Международная академия бизнеса и управления», г. Москва) по ряду творческих дисциплин можно представить полученную информацию в виде схемы (Рисунок 1).

В представлении педагога, указанные в схеме элементы (Рисунок 1), составляющие профессиональное становление студента, можно идентифицировать следующим образом. Самодисциплина — «я должен это сделать, не смотря ни на какие обстоятельства». Мотивация — «цель, ради которой я это делаю». Вдохновение — «мне необходимо это сделать без каких-либо условий (по собственной воле)». Пример педагога (наставника) — «я могу сделать это по устойчивому алгоритму (без страха ошибиться)». Без этих четырех составляющих сложно представить реализацию навыков и освоение необходимых профессиональных компетенций для будущего успешного специалиста.

Самодисциплина и мотивация должны быть базовыми потребностями самого студента, а педагог может влиять на вдохновение и своим примером и методиками способствовать развитию мышления, профессиональных навыков, помогать осваивать теоретические знания.

В последнее время, в процессе педагогической деятельности наблюдается совершенно другая тенденция в виде недостаточности мотивации и безынициативность. Большая редкость, когда студент приходит на занятие энергичным и желающим работать в полную силу на занятиях.

Исследуя тенденцию затухания мотивации в процессе обучения при помощи метода социологического опроса среди студентов колледжа и института МАБиУ, были опрошены 40 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. По результату опроса выявлено, что отсутствие желания обучаться не соотносится с полным отсутствием интереса к своей профессии - 86,4 % опрошенных интересна их профессиональная деятельность, а нежелание учиться скорее связано с недостатком внутреннего самоконтроля, самодисциплины и недостатком разностороннего развития, в том числе физического (физкультура), что влияет на общий тонус организма в целом. Основным фактором, влияющим на мотивацию к обучению у современных студентов, является — отрицание какого-либо преподавателя по своим личным убеждениям — 75% положительно и, следовательно, большую роль в обучении играет харизма самого преподавателя, его стилевой образ и манера подачи своего предмета. Также, было выявлено, что при возможности выбора альтернативы студент предпочтет выбрать отдых вместо обучения — на вопрос «желание замещения обучения более легкой деятельностью» 44% ответили положительно, что не может не сказываться на качестве и результате работы.

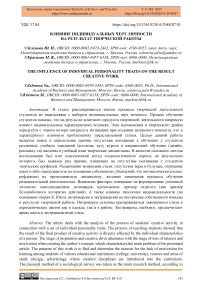

В результате опроса удалось выяснить, что на самый главный вопрос «Отсутствие веры в будущее и, как следствие, обесценивание любой своей деятельности» — не верят в будущее 31% студентов (Рисунок 2).

Часто, основная задача преподавателя состоит в том, чтобы в начале работы побудить студента к соблюдению дисциплины (отсутствие опозданий на занятия, систематическое посещение занятий и выполнение домашнего задания), найти индивидуальный источник мотивации у студента и включить ее, искусственно помочь прийти к состоянию вдохновения, а уже затем объяснить учебное задание, направленное на решение определенной творческой задачи, показывая собственный пример работы (мастер-класс).

Рисунок 1. Профессиональное становление Рисунок 2. Результаты опроса студентов – студентов в процессе обучения « отсутствие веры в будущее», в %

ДА

НЕ Т

При выполнении заданий, у студентов также наблюдается ряд стандартных надуманных оправданий для обесценивания данной деятельности. К примеру, академический подход в рисовании студенты называют устаревшим, т.к. используются «примитивные» инструменты – карандаш, ластик, бумага. Девушки объясняют нежелание выполнять учебные задания переходом в положение замужних после окончания вуза либо сменой профессии. Но все заявления имеют скорее дискуссионный характер и выражают в большей степени эмоциональное состояние студента, а именно отсутствие настроя на работу.

Шаблонные задания, с точки зрения студента, лишают их индивидуального самовыражения. Но, как показывает практический опыт, проявлять свою творческую индивидуальность легче уже при заданных рамках, нежели при полной свободе, от которой студент теряется сам и теряет время на выбор тем, материалов, инструментов. Студент, находясь в самом начале своего пути, еще не готов к самостоятельной постановке задачи, т.к. не до конца осознает роль своей профессиональной деятельности и средства постижения профессиональных компетенций в связи с малым опытом в данной области (если рассматривать только тех студентов, которые находятся в статусе обучающихся, т.е. без опыта работы по своей специальности). Если рассматривать процесс обучения по направлению дизайна Департамента дизайна и рекламы МАБиУ, то можно четко увидеть какую целостную и всеобъемлющую образовательную систему составляют все преподаваемые дисциплины. Достаточно исключить хотя бы что-то одно и обучающиеся не получат необходимых, для общего гармоничного развития, знаний и умений, а значит и требуемых от них компетенций.

К примеру, теоретические дисциплины, связанные с историей искусств – эстетика, история дизайна, стилей, архитектуры, моды и т.д. Невозможно представить себе профессионала, который не имел бы представления о вышеперечисленных дисциплинах. Без базовых практических дисциплин (пропедевтика, архитектоника, колористика, академический рисунок, живопись и т.д.) невозможно полноценное развитие дизайнера как профессионала. Для этого нужны необходимые навыки использования разнообразных инструментов и материалов – краски, кисти, резаки, бумага, ткань, картон. Для создания качественного, грамотного и визуально привлекательного проекта необходимы знания основ композиции, представления о форме, равновесии, ритме, пластике, масштабе, о различных способах организации плоскости и пространства, знание и понимание цветовых гармоний, основных свойств и символики цвета, его эмоционально-психического воздействия.

Для поиска новых форм, генерации новых идей и разработки новых концепций просто необходимо иметь представление о том богатейшем культурном наследии, что оставили нам наши великие предшественники. Идеи не могут рождаться из небытия, они основываются на опыте и достижениях предыдущих поколений, расцветают в деятельных умах, способных анализировать, комбинировать, фантазировать, создавать новое на основе традиционного, либо под впечатлением от него. В процессе наблюдения педагога за работой студентов, была также определена взаимозависимость модного образа, манеры поведения и результата творческого концепта. За основу взята типология индивидуальности Карла Юнга — деление на экстравертов и интровертов [3].

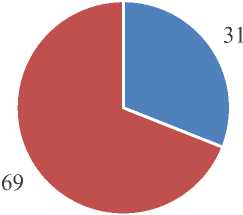

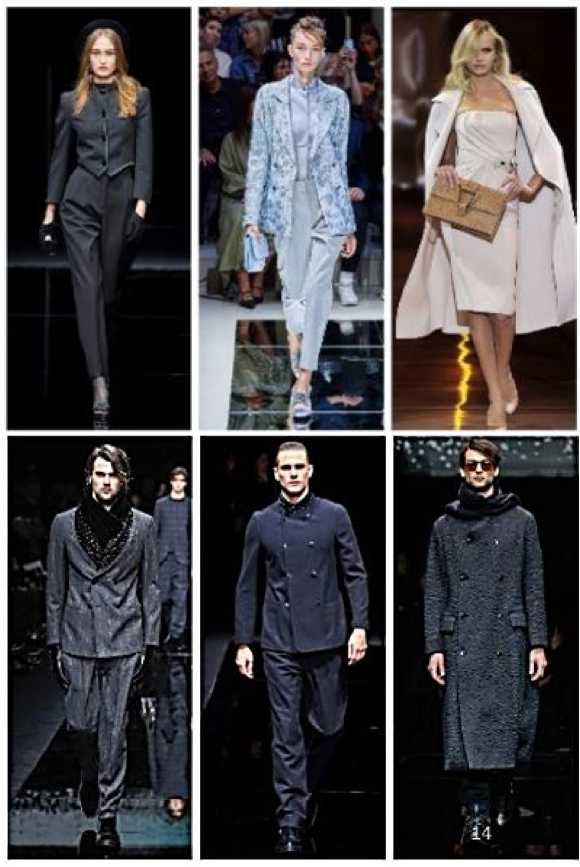

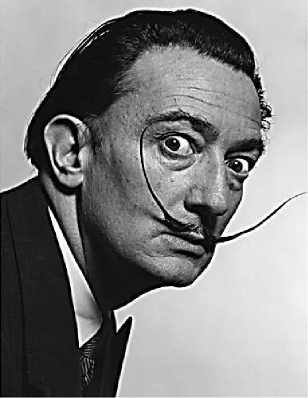

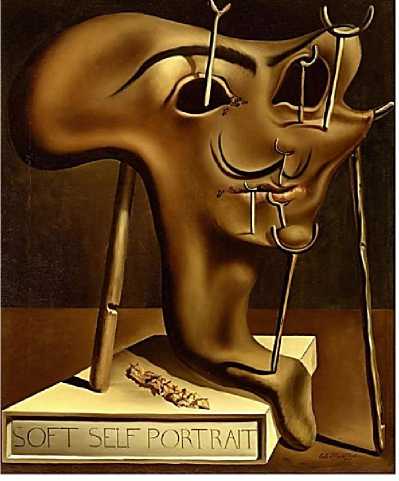

Студенты, предпочитающие классику в стиле одежды и ахроматические цвета, отличаются скромностью, неуверенностью в себе, спокойным характером, взглядом внутрь себя — интровертивный тип личности. Творческие работы, соответственно, выполняются без ярких цветов, изображения по масштабу меньше допустимого предела, в них меньше фантазии и авторского стиля. Активные студенты со свободным восприятием жизни, жизнерадостные и уверенные, выбирают экстравагантные наряды и китч в одежде, а их творческие дизайн-проекты отличаются полетом фантазии и буйством красок — это экстравертивный тип личности. В качестве примера схожих психотипов необходимо выбрать известных художников и дизайнеров: к первой группе интровертивного типа можно отнести личность дизайнера одежды Джорджо Армани (Рисунок 3), ко второй группе экстравертивного типа — художника Сальвадора Дали (Рисунок 4).

Рисунок 3. Параллель образа и результата творческой работы – интроверт: Джорджо Армани. Коллекция моделей одежды Армани

Рисунок 4. Параллель образа и результата творческой работы – экстраверт: Сальвадор Дали. Картина С. Дали «Мягкий автопортрет с жареным беконом»

В результате исследования, удалось выделить четыре основных критерия успешной личности – самодисциплина, мотивация, вдохновение, пример педагога (как ценность в виде полученного знания), а также индивидуальные факторы при помощи метода социологического опроса, препятствующие развитию студента в его профессиональной деятельности, такие как желание развлечений вместо обучения, отрицание преподавателя по личным предубеждениям, отсутствие веры в будущее. Человек, который умеет управлять собственной мотивацией и своим эмоциональным состоянием, блокировать собственные негативные установки, способен достигать наибольшего успеха в профессии и в ряде других неотъемлемых аспектов жизни.

Индивидуальность и интеллектуальную зрелость можно прогнозировать также по стилю одежды автора, его имиджу, как маркеру самопрезентации личности — это отмечается исследователями моды еще с середины ХХ в. [4, 5].

Специалисты с развитой, яркой индивидуальностью и активной жизненной позицией смогут быть более успешными и востребованными [6].

Таким образом, серьезная задача преподавателя состоит в том, чтобы уже на начальном этапе обучения разъяснить обучающимся о важности не только профилирующих дисциплин, но и предметов, их сопровождающих и дополняющих, а также отметить индивидуальные черты и особенности каждого обучающегося, для помощи в формировании успешной личности и профессионала своего дела. Ведь любое позитивное влияние педагога в процессе обучения словно по кирпичику выстраивает личность студента, полноценно и многогранно, способствует развитию способностей, практических умений, интеллекта.