Влияние психологических особенностей студентов базового высшего образования направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» на формирование навыков самоорганизации учебной деятельности

Автор: Швецова М.Н. Березина М.О.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 4, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснована актуальность развития самоорганизации учебной деятельности студентов в условиях современной образовательной среды и рынка труда. Выделена цель эмпирического этапа исследования – выявить психологические особенности студентов, способствующие или препятствующие формированию и развитию навыков самоорганизации учебной деятельности. Описаны ход и результаты данного этапа исследования: представлены определение понятия «самоорганизация», ключевые характеристики самоэффективности индивида, сформулирована гипотеза об их выраженном влиянии на показатели его самоорганизации. По итогам исследования установлено, что настойчивость положительно коррелирует с уровнем самоорганизации, а поведенческая ригидность оказывает на нее отрицательное влияние. Результаты исследования подчеркивают значимость включения в образовательный процесс мероприятий, направленных на развитие не только навыков планирования, но и мотивационно-адаптивных компонентов поведения.

Самоорганизация учебной деятельности, психологические особенности студентов, базовое высшее образование, характеристики самоэффективности индивида

Короткий адрес: https://sciup.org/148331520

IDR: 148331520 | УДК: 159.9+378 | DOI: 10.18137/RNU.HET.25.04.P.110

Текст научной статьи Влияние психологических особенностей студентов базового высшего образования направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» на формирование навыков самоорганизации учебной деятельности

Введение. Специфика современной образовательной среды и личностного развития обучающихся вузов, запросы рынка труда, необходимость включения выпускников в процесс непрерывного образования определяют новые требования к подготовке специалиста в системе базового высшего образования. Среди них – формирование навыков самоорганизации деятельности студентов. Выделим несколько ключевых факторов, определяющих важность данного направления работы:

-

• активное использование в процессе образования дистанционных и гибридных форматов, в рамках которых студентам необходимо самостоятельно планировать свое время, контролировать процесс обучения;

-

• возрастание академической нагрузки и многозадачности (совмещение обучения с работой, исследовательской деятельностью и так далее), требующие умения расставлять приоритеты, управлять временем, избегать прокрастинации;

-

• сохранение психологического благополучия студента – низкий уровень самоорганизации ведет к стрессу, академической неуспеваемости и снижению самооценки;

-

• проблемы концентрации внимания в цифровой среде;

-

• требования работодателей к soft skills, сформированности таких компетенций, как самостоятельность, ответственность, адаптивность и др.

Московский педагогический государственный университет

Таким образом, исследование самоорганизации студентов важно для повышения эффективности образования, снижения стресса, формирования востребованных компетенций и подготовки обучающихся к вызовам быстро меняющегося мира. Это междисциплинарная проблема, затрагивающая педагогику, психологию, менеджмент и когнитивные науки. В рамках исследований в области психологии и педагогики рассмотрены вопросы самоорганизация мыслительной (А.К. Белоусова), учебной (А.В. Бобылев, Е.В. Камалетдинова), учебно-профессиональной (С.С. Котова) и профессиональной (В.А. Филоненко) деятельности, самостоятельной работы (Л.С. Клентак), применения различных технологий для развития самоорганизации студентов (С.А. Косарева, Ч.И. Низамо-ва, М.А. Реунова). Изучены отдельные приемы (В.А. Львович), умения

(Н.В. Климко, Т.Н. Козловская, Хтун Хтун Наинг, Я.О. Устинова), компетенция (А.В.Галямина, Д.В.Соло-вей), культура (Г.Н. Гмызина) самоорганизации.

Наименее изученными остаются вопросы формирования отдельных компонентов организационного поведения и взаимосвязи между ними. Таким образом, существует противоречие между важностью развития способности обучающихся к самоорганизации и стратегическому управлению собственной деятельностью, во многом определяющей личную и профессиональную эффективность, и недостаточной изученностью психологических механизмов, лежащих в ее основе. Особое значение данной способности для студентов педагогических направлений подготовки, чья будущая профессиональная деятельность требует высокой степени саморегуляции, ответственности и организованности, определяет актуальность исследований, посвященных проблемам развития навыков самоэффективности студентов в условиях многозадачности, характерных для современной образовательной среды.

В данной статье будут рассмотрены ход и результаты эмпирического этапа исследования. Его цель – выявить психологические особенности студентов, способствующие или препятствующие формированию и развитию навыков самоорганизации учебной деятельности.

Ход и результаты эмпирического этапа исследования. В рамках проводимой работы самоорганизация рассматривается нами как комплексный психологический навык, включающий способность планировать, ставить цели и эффективно управлять собственной деятельностью в условиях неопределенности и изменчивости среды. Компетентность в самоорганизации предполагает развитие мотивационно-волевых и когнитивных компонентов личности, таких как настойчивость, адаптив- ность и умение структурировать время и задачи.

В рамках данного исследования выделяются следующие ключевые характеристики самоэффективности индивида:

-

• систематическое планирование (далее – СП) – способность организовывать деятельность по заранее определенному плану;

-

• постановка целей (далее – ПЦ) – умение формулировать и определять конкретные, достижимые задачи;

-

• настойчивость (далее – Н) – волевое качество, обеспечивающее упорство в достижении целей;

-

• фиксация (поведенческая ригидность, далее – Ф) – склонность к жесткому следованию установленным схемам и планам, что может ограничивать гибкость поведения;

-

• самоорганизация (далее – СО) – интегративный показатель, отражающий общую способность к автономному управлению деятельностью;

-

• ориентация на настоящее (далее – ОН) – фокус внимания на текущих задачах и обстоятельствах [4].

Гипотеза исследования: самоорганизация учебной деятельности студентов статистически значимо зависит от навыков постановки целей и настойчивости.

Б аза исследования: Институт педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. Исследование проводилось в рамках учебно-научной работы кафедры психологии образования.

Сроки проведения эмпирического этапа исследования: второе полугодие 2024–2025 учебного года (с января по апрель 2025 года).

Контингент исследования: 84 студента первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат, базовое высшее образование). Выборка включала юношей (4 человека) и девушек (80 человек) в возрасте от 17 до 20 лет. Участники не имели диагностированных психических или когнитивных нарушений, способных повлиять на результаты самоотчетных методик.

Методы и методики исследования: опросник Е.Ю. Мандриковой (2007), предназначенный для диагностики навыков тактического планирования и стратегического целеполагания; методы описательной статистики (коэффициент корреляции r-Пирсона, множественная линейная регрессия); программный пакет для статистического анализа данных SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Опросник Е.Ю. Мандриковой, состоящий из 25 пунктов, распределенных по шести шкалам, описывающим указанные выше характеристики, позволяет вычислять общий индекс самоорганизации (далее – ISO), отражающий степень способности индивида к постановке задач, планированию и настойчивости в достижении целей. Высокие показатели ISO характеризуют организованных, целеустремленных личностей, склонных к систематическому планированию, но иногда демонстрирующих излишнюю ригидность. То есть, высокая степень организованности иногда может приводить к чрезмерной жесткости и фиксации на установленных конструкциях. Низкие показатели свидетельствуют о слабой структуре самоорганизации, которая характеризуется гибкостью и быстрой адаптацией к изменениям. Общий низкий балл по индексу самоорганизации указывает на человека, для которого будущее воспринимается неопределенным, не склонного от природы планировать свою повседневную деятельность или мобилизовывать свою энергию для завершения того, что он предпринимает. Тем не менее, эта слабая структура обеспечивает личности способность быстро адаптироваться и легкость перехода к новым видам деятельности при возникновении более выгодной ситуации.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ БАЗОВОГО

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1

Результаты применения методов описательной статистики по изучаемым переменным для группы респондентов (N = 84)

|

Результат |

Параметр, баллы |

|||||

|

СП |

ПЦ |

Н |

Ф |

СО |

ОН |

|

|

Количество |

84 |

84 |

84 |

84 |

84 |

84 |

|

Минимум |

–3,068 |

–3,320 |

–2,154 |

–2,454 |

–1,785 |

–2,613 |

|

Максимум |

1,636 |

1,357 |

2,354 |

1,811 |

2,493 |

1,977 |

|

1-й квартиль |

–0,716 |

–0,375 |

–0,755 |

–0,626 |

–0,835 |

–0,631 |

|

Медиана |

0,068 |

0,318 |

–0,133 |

–0,017 |

0,116 |

–0,109 |

|

3-й квартиль |

0,852 |

0,664 |

0,799 |

0,795 |

0,591 |

0,725 |

|

Среднее |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|

Дисперсия (n–1) |

1,012 |

1,012 |

1,012 |

1,012 |

1,012 |

1,012 |

|

Стандартное отклонение (n–1) |

1,006 |

1,006 |

1,006 |

1,006 |

1,006 |

1,006 |

Результаты применения методов описательной статистики по изучаемым переменным представлены в Таблице 1.

При проведении расчетов мы опирались на работы В.В. Енина, Д.Г. Назметдиновой, В.А. Шама-кова, R.H. Bruning, C.C. Murpvhy, D.F. Shell [2; 5; 9]. Для каждой из переменных было рассчитано несколько ключевых статистических показателей. Число наблюдений было одинаково для всех шкал, что гарантирует сопоставимость результатов измерений.

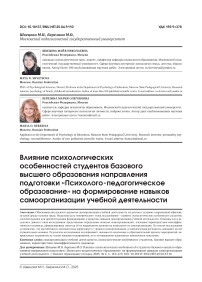

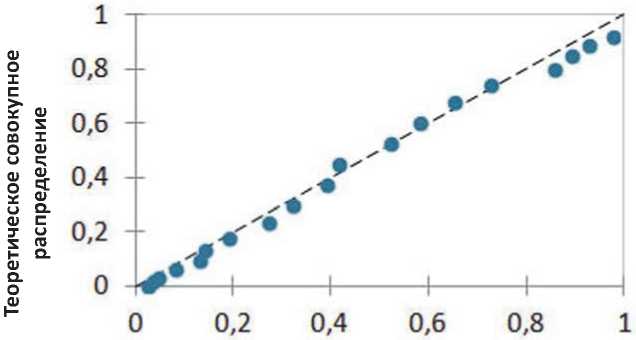

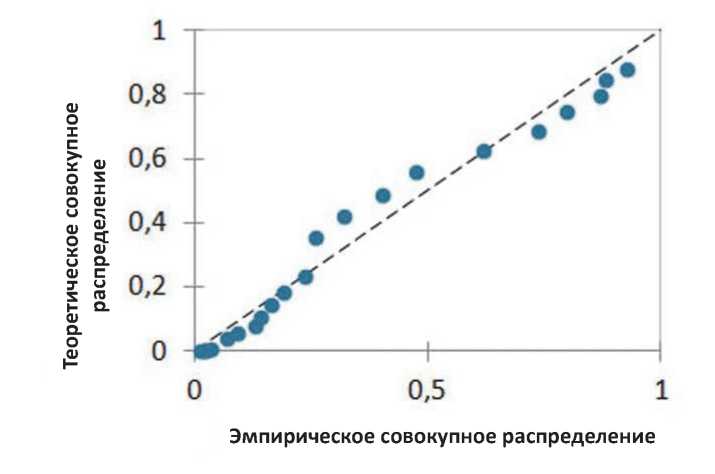

Вероятностные графики по нескольким переменным представлены на Рисунках 1–3.

Выделение квартилей позволяет уточнить распределение баллов внутри исследуемой группы. Первый квартиль (Q1), соответствующий 25-му процентилю, относится к показателю «Систематическое планирование» на уровне –0,716. Это указывает на то, что 25 % респондентов набирают баллы ниже этого значения. Для параметра «Постановка цели» Q1 равен –0,375; для параметра «Настойчивость» он составляет –0,755; для «Фиксации» – –0,626; для «Самоорганизации» – –0,835; и для «Ориентации на настоящее» – –0,631. Эти данные отражают общую тенденцию для нижней четверти вы- борки – получены отрицательные баллы по всем оцениваемым параметрам.

Медиана составляет: 0,068 для «Систематического планирования», 0,318 – «Постановки целей», –0,133 – «Настойчивости», –0,017 – «Фиксации», 0,116 – «Самоорганизации» и -0,109 – для «Ориентации на настоящее». Положительные значения медианы по нескольким параметрам указывают на то, что для значительной части респондентов баллы немного выше стандартизированного среднего. Аналогичные значения получены в исследовании M.H. Silbert [10].

Третий квартиль (Q3), соответствующий 75-му процентилю, также является информативным. Он достигает 0,852 для «Систематического планирования», 0,664 – «Постановки целей», 0,799 – «Настойчивости», 0,795 –«Фиксации», 0,591 – «Самоорганизации» и 0,725 – «Ориентации на настоящее». Такое распределение показывает, что для рассматриваемых переменных большинство участников исследования видит себя в зоне положительных оценок. Подобный вывод можно сделать, несмотря на наличие отрицательных экстремальных значений, наблюдаемых для минимумов.

Среднее арифметическое баллов по каждой из шести шкал равно

0,000, поскольку переменные были стандартизированы до проведения анализа методом центрирования-уменьшения (преобразование в z-баллы). Такая стандартизация позволяет напрямую сравнивать различные параметры на одной шкале измерения.

Дисперсия, измеренная с помощью поправочного коэффициента n-1 для получения несмещенной оценки, одинакова для всех переменных и составляет 1,012. Стандартное отклонение, показатель среднего дисперсии вокруг среднего для всех оцениваемых измерений – 1,006. Единообразие этих статистических индексов соответствует ожиданиям в отношении данных, прошедших предварительную стандартизацию.

Анализ данных, полученных при использовании методов описательной статистики, показывает значительную вариабельность баллов внутри выборки с распределениями в широких пределах – от больших величин отрицательных до больших величин положительных значений. Это свидетельствует о значительной гетерогенности испытуемых по уровню развития изучаемых навыков, способностей и характеристик. Кажущаяся симметрия распределений, подтвержденная нулевым средним

Эмпирическое совокупное распределение

Рисунок 1. Вероятностный график по переменой «Систематическое планирование»

Рисунок 2. Вероятностный график по переменой «Постановка целей»

Рисунок 3. Вероятностный график по переменой «Самоорганизация»

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ БАЗОВОГО

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и дисперсией, близкой к единице, означает, что преобразования, применяемые к данным, гарантируют их соответствие требованиям последующих статистических операций, таких как корреляционный или регрессионный анализ. Таким образом, предварительные результаты проведенного исследования могут стать основой для углубленной интерпретации представленных нами реляционных структур, выявления взаимосвязи между переменными, отражающими способности к тактическому и стратегическому планированию у студентов, составивших контингент исследования.

Для определения взаимосвязей между шкалами был использован коэффициент корреляции r-Пирсона (см. Таблицу 2).

Анализ полученных данных раскрывает структуру отношений компонентов тактического планирования и стратегического целеполагания.

«Систематическое планирование» умеренно положительно коррелирует с «Постановкой целей» (r = 0,449). Это позволяет предположить, что повышенная склонность к планированию деятельности связана с четкостью постановки индивидуальных целей. «Систематическое планирование» также положительно коррелирует с «Настойчивостью» (r = 0,409). Это указывает на то, что испытуемые с методичным подходом к организации своей деятельности способны продолжать прикладывать усилия по достижению цели перед лицом препятствий.

Менее выраженная корреляция наблюдается между такими показателями как «Систематическое планирование» и «Самоорганизация» (r =0 ,338). Это подтверждает идею о том, что люди, эффективно планирующие свои действия, склонны использовать различные инструменты (планеры, графики, записные книжки, приспособления для ведения электронных дневников) и методы для организации своего времени. Корреляция между «Систематическим планированием» и «Фиксацией» является слабой (r = 0,136) как и его взаимосвязь с «Ориентацией на настоящее». Последняя характеристика имеет отрицательное пренебрежимо малое значение (r = –0,053), что указывает на отсутствие систематической связи между двумя данными измерениями.

«Постановка целей» положительно коррелирует с «Систематическим планированием» (r = 0,449) и «Настойчивостью» (r= 0,218), при этом последняя зависимость имеет низкую выраженность. Этот результат говорит о том, что высокая степень ясности в постановке целей умеренно связана со способностью упорствовать в своих усилиях. Слабые положительные корреляции «Постановки целей» обнаружены с «Фиксацией» (r = 0,091), «Самоорганизацией» (r = 0,203) и «Ориентацией на настоящее» (r = 0,073). Это позволяет предположить, что целеполага- ние мало зависит от других исследуемых нами параметров.

Данные, полученные по шкале «Настойчивость», во многом идентичны результатам, полученным в исследовании М.И. Бекоевой и М.В. Пискловой [1]. По данному показателю выявлена умеренно выраженная положительная корреляция с «Систематическим планированием» (r = 0,409) и слабая, но значимая корреляцию с «Самоорганизацией» (r = 0,306). Это указывает на то, что настойчивые индивиды несколько чаще используют инструменты личной организации для достижения своих целей. Слабая положительная корреляция «Настойчивости» с «Фиксацией» (r = 0,080) и «Ориентацией на настоящее» (r = 0,135) свидетельствует об относительной автономии такого качества, как настойчивость от поведенческой ригидности и имеющихся условий.

По переменной «Фиксация» обнаружена слабо выраженная положительная корреляция с «Систематическим планированием», «Постановкой цели», «Настойчивостью» и выраженная отрицательная корреляция с «Самоорганизацией» и «Ориентацией на настоящее». В последнем случае проявилась тенденция, характерная для индивидов, в значительной мере сосредоточенных на своих задачах, – они меньше концентрируются на настоящем моменте, предпочитая более жесткий образ действий, ориентированный на методичное завершение запланированного.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции r-Пирсона

|

Переменные |

СП |

ПЦ |

Н |

Ф |

СО |

ОН |

|

СП |

1 |

0,449 |

0,409 |

0,136 |

0,338 |

–0,053 |

|

ПЦ |

0,449 |

1 |

0,218 |

0,091 |

0,203 |

0,073 |

|

Н |

0,409 |

0,218 |

1 |

0,080 |

0,306 |

0,135 |

|

Ф |

0,136 |

0,091 |

0,080 |

1 |

–0,078 |

–0,262 |

|

СО |

0,338 |

0,203 |

0,306 |

–0,078 |

1 |

–0,194 |

|

ОН |

–0,053 |

0,073 |

0,135 |

–0,262 |

–0,194 |

1 |

Для «Самоорганизации» выявлена умеренно выраженная положительная корреляция с «Систематическим планированием» (r = 0,338), «Настойчивостью» (r = 0,306)», что отражает взаимозависимости между использованием внешних организационных ресурсов и способностью планировать или настойчиво действовать. При этом обнаружена слабо выраженная отрицательная корреляция «Самоорганизации» с «Фиксацией» (r = –0,078) и «Ориентацией на настоящее» (r = –0,194). Это говорит о том, что индивиды с развитой способностью к самоорганизации могут быть сосредоточены не только на настоящем моменте.

Для «Ориентации на настоящее» зафиксированы выраженные отрицательные значения корреляции с «Фиксацией» (r = –0,262) и «Самоорганизацией» (r = –0,194) и близкие к нулю значения корреляции с «Систематическим планированием» (r = –0,053), «Постановкой цели» (r = 0,073) и «Настойчивостью» (r = 0,135). Эти результаты свидетельствуют о том, что концентрация на настоящем представляет собой относительно независимое измерение во временном профиле индивидов, которое может вступать в противоречие с определенными аспектами организационного поведения и поведенческой ригидности.

Анализ корреляционной матрицы показывают, что наблюдается выраженная взаимосвязь между «Систематическим планированием», «Постановкой целей», «Настойчивостью» и «Самоорганизацией». Такие показатели, как «Фиксация» и «Ориентация на настоящее» имеют более сложные связи с другими навыками управления временем и организационными умениями, отрицательные значения корреляции с ними. Дан- ные выводы согласуются с результатами исследований Н.Р. Балын-ской, О.В. Ибрагимовой, О.И. Пожарской, О.В. Суворовой [3; 7]. Полученные данные позволяют приблизиться к пониманию механизмов, лежащих в основе процесса тактического и стратегического планирования в рамках исследуемой выборки.

Ниже приведены результаты множественного линейного регрессионного анализа для зависимой переменной «Самоорганизация» (см. Таблицу 3).

В рамках оценки «Самоорганизации» как зависимой переменной был проведен множественный линейный регрессионный анализ с использованием пяти предиктор-ных переменных. Полученные результаты позволяют выделить статистические характеристики для интерпретации смоделированных взаимосвязей.

Таблица 3

Результаты множественной линейной регрессии для зависимой переменной «Самоорганизация»: общая характеристика модели*

|

Показатель |

DF |

Сумма квадратов |

Средние квадраты |

F |

Pr > F |

Коды обозначения p-значений |

|

Модель |

5,000 |

352,696 |

70,539 |

4,851 |

0,001 |

*** |

|

Ошибка |

78,000 |

1134,292 |

14,542 |

|||

|

Скорректированный итог |

83,000 |

1486,988 |

||||

|

Вычисляется по модели Y = Mean(Y) |

||||||

|

Коды значений: 0 < *** < 0,001 < ** < 0,01 < * < 0,05 < . < 0,1 <° < 1 |

||||||

Таблица 4

Результаты множественной линейной регрессии для зависимой переменной «Самоорганизация»: характеристики предикторов модели

|

Показатель |

Значимость |

Стандартная ошибка |

t |

Pr > |t| |

Нижняя граница (95 %) |

Верхняя граница (95 %) |

p-values |

|

Intercept |

10,163 |

3,613 |

2,813 |

0,006 |

2,971 |

17,356 |

** |

|

СП |

0,169 |

0,099 |

1,705 |

0,092 |

-0,028 |

0,366 |

. |

|

ПЦ |

0,069 |

0,081 |

0,848 |

0,399 |

-0,093 |

0,231 |

° |

|

Н |

0,167 |

0,072 |

2,318 |

0,023 |

0,024 |

0,311 |

* |

|

Ф |

-0,178 |

0,089 |

-2,010 |

0,048 |

-0,355 |

-0,002 |

* |

|

ОН |

-0,491 |

0,184 |

-2,660 |

0,009 |

-0,858 |

-0,123 |

** |

|

Коды значений: 0 < *** < 0.001 < ** < 0.01 < * < 0.05 < . < 0.1 < ° < 1 |

|||||||

* Обозначения: *** - p < 0,001, ** - p < 0,01, * - p < 0,05, . - p < 0,1, ° - p < 1.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ БАЗОВОГО

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регрессионная модель представляет пять степеней свободы (DF = 5) для объясняемой дисперсии и семьдесят восемь – для остаточной дисперсии. Сумма квадратов, присвоенных дисперсии, составляет 352,696, сумма квадратов ошибки равна 1134,292, общая скорректированная сумма квадратов – 1486,988. Последнее значение вычисляется на основе нулевой модели, где зависимая переменная Y моделируется только по ее среднему значению.

Средний квадрат для модели (сумма квадратов, деленная на степени свободы) равен 70,539, средний квадрат для величины ошибки (невязки) равен 14,542. Отношение двух средних квадратов дает значение F-статистики, равное 4,851, что отражает общую способность модели в значительной степени объяснить некоторую дисперсию зависимой переменной «Самоорганизация».

Критерий Фишера (F) является весьма значимым с ассоциированным p-значением, равным 0,001. В соответствии с кодами значимости p-значений, использованными в данном исследовании, наличие трех звездочек (***) свидетельствует о чрезвычайно высокой статистической значимости всей модели. Это означает, что вероятность получения таких результатов при нулевой гипотезе (отсутствии эффекта) составляет менее 0,1 % и свидетельствует о надежности выводов, сделанных на основе данной модели.

Таким образом, модель множественной регрессии, используемая для прогнозирования самоорганизации на основе пяти независимых переменных, оказалась глобально значимой. Большая доля объясненной дисперсии по отношению к общей дисперсии, а также высокий уровень статистической значимости полученных значений указывают на то, что выбранные предикторные переменные обеспечивают понимание факторов, влияющих на способность ин- дивидов эффективно организовывать свою деятельность с использованием внешних средств.

Детальный анализ индивидуальных характеристик предикторов в модели множественной регрессии для зависимой переменной «Самоорганизация» позволяет уточнить специфическое влияние каждой независимой переменной с учетом статистической значимости, доверительных интервалов и робастности оценок.

Постоянный член (Intercept) модели оценивается как 10,163 со стандартной ошибкой 3,613. Ассоциированное значение t-критерия равно 2,813, а p-значение – 0,006. Согласно используемым кодам значений (** для p < 0,01), данная константа является весьма значимой. Это указывает на то, что при прочих равных условиях средний уровень самоорганизации составил бы около 10,163 единиц. 95 % доверительный интервал для этой оценки находится между 2,971 и 17,356, что подтверждает точность данного прогноза.

Переменная «Систематическое планирование» имеет коэффициент регрессии 0,169 со стандартной ошибкой 0,099. Статистика t равна 1,705 при p-значении 0,092, отмеченном точкой (.), что указывает на тенденцию к значимости на уровне 10 % (при этом не является значимой на уровне 5 %). 95 % доверительный интервал для этого коэффициента колеблется от -0,028 до 0,366, то есть включает в себя ноль, что предполагает осторожность в интерпретации рассматриваемого эффекта.

Для переменной «Постановка целей» расчетный коэффициент составляет 0,069 со стандартной ошибкой 0,081. t-критерий имеет значение 0,848 и p-значение 0,399, обозначенное кругом (°), что означает отсутствие статистической значимости. Доверительный интервал от -0,093 до 0,231 также включает ноль. Это указывает на то, что переменная «Постановка целей» не является надежным пре- диктором самоорганизации в данной модели.

«Настойчивость» имеет коэффициент 0,167 при стандартной погрешности 0,072. Соответствующее t-значение равно 2,318, а p-значение 0,023 отмечено звездочкой (*), что указывает на значимость при пороге 5 %. Это говорит о том, что «Настойчивость» значимо положительно связана с «Самоорганизацией»: увеличение «Настойчивости» на одну единицу определяет повышение способности к самоорганизации на 0,167 единицы. 95 % доверительный интервал колеблется от 0,024 до 0,311, не включает ноль, что подтверждает устойчивость рассматриваемого эффекта.

Переменная «Фиксация» имеет отрицательный коэффициент –0,178 со стандартной погрешностью 0,089. t-статистика равна –2,010 с p-значением 0,048, также отмеченным звездочкой (*), обозначающей статистическую релевантность на уровне 5 %. Данная отрицательная корреляция указывает на то, что более высокий уровень ригидности поведения связан с более низким уровнем самоорганизации. 95 % доверительный интервал для этого коэффициента, колеблющийся от –0,355 до –0,002, остается строго отрицательным, что подтверждает значимость наблюдаемого противоположного эффекта.

Переменная «Ориентация на настоящее время» показывает сильную отрицательную связь с «Самоорганизацией» с коэффициентом –0,491 и стандартной ошибкой 0,184. Значение t достигает –2,660, а p-значение равно 0,009. Оно отмечено двумя звездочками (**), указывающими на значимость на пороге в 1 %. Это означает, что индивиды, которые более ориентированы на текущий момент, демонстрируют меньшую способность структурировать свою деятельность с помощью организационных средств. Доверительный интервал между –0,858 и –0,123 подтверждает величину и постоянство данного негативного эффекта.

Из пяти проанализированных предикторов три оказывают значительное влияние на самоорганизацию: настойчивость (положительный эффект), фиксация (негативный эффект) и ориентация на настоящее (негативный эффект). Эти результаты соответствуют данным, полученным в исследованиях У.Б. Михеевой, Е.А. Сафроновой, D.H. Schunk [6; 8], позволяют прийти к пониманию дифференцированной роли отдельных компонентов планирования и тайм-менеджмента в развитии навыков самоорганизации.

Вывод. Результаты проведенного исследования подтвердили, что способность студентов к самоорганизации учебной деятельности зависит от ряда психологических особенностей. Установлено, что на- стойчивость положительно влияет на уровень самоорганизации, обеспечивая устойчивость и направленность поведения при достижении целей. Напротив, поведенческая ригидность (фиксация) и выраженная ориентация на настоящее оказывают отрицательное влияние, снижая гибкость планирования и способность к перспективному целеполаганию.

Таким образом, достигнута цель эмпирического этапа исследования – выявлены психологические особенности студентов первого курса, способствующие или препятствующие формированию навыков самоорганизации. Полученные данные позволяют заключить, что развитие способности к самоорганизации требует не только формирования тех- нических умений планирования. Компетентность в самоорганизации предполагает развитие мотивационно-волевых и когнитивных компонентов личности, таких как настойчивость, адаптивность и умение структурировать время и задачи. В этой связи необходимо сопровождать образовательный процесс психолого-педагогическими мероприятиями, направленными на комплексное развитие навыков самоорганизации. Интегративный подход в этой работе должен обеспечить учет поведенческих и личностных факторов, определяющих эффективность самостоятельного управления учебной и профессиональной деятельностью в условиях современной образовательной среды.