Воображение как путь к творческому мышлению: сравнительный анализ характеристик младших школьников

Автор: Ломбина Тамара Николаевна, Юрченко Олеся Викторовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Творческое мышление становится одним из наиболее востребованных качеств в XXI веке. Цель статьи - показать важность развития воображения у детей и взрослых для активизации и развития их творческого мышления в информационную эпоху. Проведен сравнительный анализ характеристик воображения учеников из обычной школы Москвы (19 человек) и детей, находящихся на семейном обучении (21 человек). Показано, что число детей с низким уровнем сложности воображения в обычной школе в три раза больше, по сравнению с детьми с таким же уровнем воображения на семейном обучении. Можно предположить, что дети на семейном обучении показывают более высокий уровень развития воображения, так как находятся в ситуации меньшей учебной «заорганизованности» и нагрузки. Кроме того, обучение дома способствует большей психологической безопасности и свободе, что благотворно сказывается на развитии воображения.

Творческое мышление, воображение, педагогическая психология, социология образования, творческие профессии

Короткий адрес: https://sciup.org/149141982

IDR: 149141982 | УДК: 37.015.31 | DOI: 10.24158/spp.2022.12.28

Текст научной статьи Воображение как путь к творческому мышлению: сравнительный анализ характеристик младших школьников

Творческие идеи и достижения способствовали развитию человеческой культуры в разных областях во всех странах мира. Творческое мышление – это не просто «придумывание случайных идей». Это значимая компетенция, которая основана на знаниях и практике. Она поддерживает людей в их стремлении достигать лучших результатов, часто в непростых и ограничивающих условиях среды1. Сегодня многое в мире зависит от инноваций в решении социальных и экономических проблем.

Развитие творческого мышления обозначено в качестве приоритетного направления на государственном уровне. Трансформация профессиональных групп в обществе должна осуществляться по принципу роста доли занятых в творческих (креативных) профессиях2. Важным экономическим направлением становится рост доли таких индустрий и творческого предпринимательства.

Изменения, которые происходят в обществе, требуют поиска нового содержания образования и новых способов организации обучения. Значение приобретают не только академические знания, но и умение мыслить творчески. Международный мониторинг качества общего образования PISA с 2022 г. будет оценивать «креативное (творческое) мышление» школьников старших классов наряду с математической, читательской, естественно-научной и финансовой грамотностью3. Креативное мышление вошло в число значимых компетенций, без которых невозможно полноценно решать задачи в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

В психологии творческое мышление определяется как один из видов мышления, характерный для создания субъективно нового продукта и новообразований4. Последние касаются мотивации, целей, оценок и смыслов. Творческое мышление отличается от процесса применения готовых знаний и умений – мышления репродуктивного.

В сфере образования используется определение «творческого мышления» как компетенции, «которая позволяет продуктивно участвовать в производстве, оценке и улучшении идей, которые могут привести к оригинальным и эффективным решениям, достижениям в различных сферах знаний и адекватному применению воображения»5. Креативное мышление связано с умением человека использовать свое воображение для формулировки и совершенствования идей и решения задач, с которыми он не сталкивался раньше.

В этой статье отдельное внимание будет уделено воображению, которое проявляется во всех сферах культурной жизни человека, делая возможным художественное, научное и техническое творчество (Выготский, 1997). Мы остановимся на вопросе «кризиса креативного мышления», который, по мнению ученых, наблюдается в последние годы6 (Kim, 2011). Одной из причин его называют учебную «заорганизованность» современных школьников и отсутствие у них свободного времени. Далее мы представим результаты нашего сравнительного исследования воображения младших школьников.

Исследования творческого мышления и воображения . Творческое мышление связано с познавательной и исследовательской деятельностью индивида. До середины прошлого века считалось, что абстрактно-логическое мышление является высшей формой мыслительной деятельности. IQ-тесты выявляли логику и уровень абстрактно-логического мышления. Однако исследования Дж.П. Гилфорда показали, что далеко не всегда есть связь между высоким интеллектом, хорошо развитым логическим мышлением и высокой креативностью. Ученый также отмечал, что практически каждый способен к творческому мышлению (Гилфорд, 1967).

Креативность (творческое мышление) первыми стали изучать американские психологи. Исследования Дж. Гилфорда изначально были востребованы в военной сфере во время Второй мировой войны. Он разрабатывал тесты, которые позволяли отбирать пилотов, способных нестандартно и эффективно реагировать на возникающие с техникой и самолетом проблемы (Гилфорд, 1967). В дальнейшем стало понятно, что в самых разных социальных областях необходимо уметь принимать оригинальные решения. Ситуации, в которых требуется проявить подобные навыки, возникают в современном мире постоянно.

Дж. Гилфорд определял креативность как «способность к дивергентному мышлению» (Гилфорд, 1967). Эта теория предполагает основанием для творчества способность к порождению множества решений при учете однозначных данных, в отличие от конвергентного мышления.

Одним из наиболее известных тестов по оценке творческого мышления можно считать тест Е. Торренса1, который опирался на теорию творческого (дивергентного) мышления Дж. Гилфорда. Последний выделял четыре свойства/параметра, по которым оценивалось творческое мышление:

-

– беглость – способность создавать несколько (множество) идей в ответ на тот или иной стимул;

-

– гибкость – способность использовать разные стратегии решения задачи;

-

– оригинальность – способность создавать нестандартные идеи (редкость ответов согласно статистике);

-

– разработанность (тщательность) – способность детально проработать возникающие идеи (Гилфорд, 1967).

К перечню Дж. Гилфорда Е. Торренс добавляет еще: «сопротивление замыканию» (способность не следовать стереотипам и сопротивляться формированию привычных образов) и «абстрактность названий» (анализ названий к выполненным рисункам, которые указывают на понимание сути предмета)2.

Согласно Д.Б. Богоявленской истинная творческая деятельность – более сложный феномен. Она возникает по инициативе самого актора и предполагает его увлеченность процессом (Богоявленская, 2018). Важной единицей для анализа творчества становится личностная инициатива и мотивация.

Творческий процесс невозможен без инсайтов, так как основан на работе сознания и бессознательного (Пушкин, 1967). Идея о взаимодействии сознательного и бессознательного в процессе творчества часто рассматривается через призму интуиции: «творческий продукт есть следствие включения интуиции и не может быть получен на основе логического вывода» (Ручкова, Ледовских, 2010: 311). Из определений интуиции в разных источниках можно выделить следующие общие моменты (Грановская, Березная, 1991: 59): 1) непосредственность интуитивного знания, доступного без предварительного рассуждения; 2) абсолютная уверенность в правильности полученного результата; 3) значимость предварительного накопления знаний.

Все крупные ученые, так или иначе сталкивавшиеся с интуитивным решением своих задач, говорили о значимости и трудоемкости предварительного этапа работы и накопления знаний. Объем знаний человека, равно как и его интеллектуальные способности, напрямую влияет на уровень воображения. Новые образы и представления формируются на основе того, что человек уже знает об окружающем мире.

Внутреннюю связь творчества с воображением выделяют и подчеркивают многие ведущие психологи. Так, Л.С. Выготский писал, что все, что окружает нас и что сделано руками человека, является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении (Выготский, 1997). С.Л. Рубинштейн также отмечал, что воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой: первое формируется в процессе второго (Рубинштейн, 2007: 300).

Исследовать воображение не просто, так как оно вплетено во все формы познавательного процесса и тесно связано с эмоциональной сферой человека (Коршунова, Пружинин, 1989). Оно помогает перейти от чувственного опыта к рациональному, а также от представлений – к понятиям. Мышление в свою очередь также задействовано в процессе воображения: образы не формируются спонтанно, как в калейдоскопе, путем перебора комбинаций элементов. Они переосмысляются в представления и наполняются новым содержанием (Коршунова, Пружинин, 1989).

Воображение, как и мышление, возникает в проблемной ситуации, то есть когда необходимо отыскать новые решения. Проблемную ситуацию, какую-то непростую задачу можно решить, как при помощи мышления, так и при помощи воображения. Когда нет достаточной информации для принятия однозначного и определенного решения, мышление становится бессильным без работы воображения. Именно последнее в неопределенных ситуациях обеспечивает познание как у детей, так и у взрослых.

Воображение: разный уровень и способности . Воображение – высшая психическая функция, которая присуща каждому человеку. При этом уровень ее развития разнится как между людьми, так и на протяжении жизни у одного и того же человека. У некоторых людей образы, которые возникают в воображении, яркие и детализированные. Они могут представить объект в воображении так, как будто они его видят. У других же возникающие образы размыты (Ильин, 2012: 88).

Крайними проявлениями способности к воображению являются состояния «гиперфантазии» (способность к формированию детализированных ярких образов, которые сохраняются долго после воздействия стимула) и «афантазии» (отсутствие воображения: неспособность видеть зрительные образы в голове) (Milton et al., 2021). И то, и другое явление наблюдается у незначительного процента населения. Психолог Е.П. Ильин приводит примеры людей с гиперфантазией (Ильин, 2012: 86). Живописец Мартини, например, видел перед собой картины, которые писал. Однажды, когда кто-то встал между ним и тем местом, где он видел свою картину, он попросил этого человека посторониться, потому что для него невозможно было продолжать копирование оригинала, который существовал только в его воображении. Писатель А. Толстой развил в себе способность видеть яркие образы настолько, что в своих воспоминаниях путал то, что произошло реально и в воображении (Ильин, 2012: 86).

Людей, неспособных продуцировать визуальные образы, называют афантастами. Афанта-зию нельзя назвать патологией, это врожденная специфика восприятия, неспособность визуализировать зрительные образы (Milton et al., 2021).

Воображение можно рассматривать в широком значении слова, когда оно используется для того, чтобы представить сложные явления, возможные события, решения проблем или будущее. В то же время воображение можно рассматривать и в узком прикладном смысле как способность вызывать образ конкретного предмета: например, «вообразить красное яблоко» или «представить желтый апельсин». Для обозначения второго явления можно использовать термин «визуализация» (Milton et al., 2021).

Психофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов А.Я. Каплан наряду с другими учеными участвовал в изучении медитации тибетских монахов, использующих визуализацию (Medvedev et al., 2022). Монахи в своем сознании продуцируют образы тантрических божеств со всеми нюансами, принятыми в иконографии (детали одежды, расположение множества рук и пр.). Они тренируются делать это в течение многих лет. А.Я. Каплан говорит о том, что монахи не обладают какими-то сверхъестественными способностями. Они просто используют те ресурсы мозга, которые у обычных людей в современной цивилизации не востребованы1.

Интерес представляют тесты на визуализацию, которые проходили студенты МГУ в исследованиях А.Я. Каплана. Оказалось, что только треть студентов (30 %) могут выполнить самые простые задания на визуализацию: достоверно вообразить свою собственную руку так, чтобы получился отклик в энцефалограмме. Так, «устойчивый яркий образ способна создать всего лишь треть студентов университета. Еще 30 % можно этому научить, а с оставшимися 30–40 % ничего сделать нельзя, они плохо воображают. 70 % студентов имеют слабое воображение»2. Способность к детализированному запоминанию и последующему воспроизведению образа из сознания теряется, если долгое время не востребована человеком.

Кризис творческого мышления . Исследования показывают, что показатели творческого мышления детей и взрослых снижаются. Одной из самых влиятельных и известных работ, посвященных изучению творческого мышления, можно считать работу К.Х. Ким «Кризис креативности: снижение показателей творческого мышления в тестах креативного мышления Торренса» (Kim, 2011). В этой работе показано, что с середины 90-х годов творческое мышление американцев постепенно снижается, несмотря на то, что средние показатели IQ растут. Наиболее значительное падение показателей креативности было отмечено с дошкольного возраста по третий класс. Снижение является устойчивым с 1990 г. по настоящее время и варьируется по различным компонентам, проверенным тестом Торренса. Первые его проявления фиксируются у детей еще до школы, что особенно тревожно.

Развивать творческое мышление необходимо, начиная с дошкольного возраста. В лонгитюдном исследовании (Harrington et al., 1987) было показано, что только дети, родители которых обеспечивали им психологическую безопасность и свободу, развивали творческий потенциал в полной мере. Свобода и безопасность неразрывно связаны с возможностью ребенка иметь необходимое время для обдумывания и формирования представлений. Три внутренних психологических условия важны для творчества: (1) внутренний локус контроля; (2) открытость новому опыту и (3) способность легко взаимодействовать/играть (to toy with) с различными идеями и их элементами (Kim, 2011: 293).

Время для досуга у детей постоянно сокращается, равно как и время на свободную сюжетно-ролевую игру. Фокус родителей на обогащении детской учебной среды и увеличении внеурочных активностей привел к формированию графиков с жестко расписанными занятиями в ущерб свободному времени ребенка.

Другим фактором, который также влияет на развитие творческого мышления, становится более активное участие несовершеннолетних в развлечениях в виртуальной среде. Согласно опросу тысячи работников детских садов в Великобритании, почти две трети воспитателей считают, что экраны делают детей менее творческими1. Только менее половины (48 %) работников детских садов рассказали, что в их учреждениях у детей есть воображаемые друзья. Большинство (72 %) считают, что сейчас гораздо меньше детей имеют воображаемых друзей, по сравнению даже с тем, как это было пять лет назад. Многие опрошенные воспитатели считают, что экраны виноваты в снижении уровня воображения и изобретательности подрастающего поколения.

Активное участие человека в социальных сетях также может быть пагубным для воображения, так как для популярности и роста числа подписчиков необходимо быть конвенциональным (соответствовать популярным трендам и идеям), а не креативным2.

Есть более поздние исследования, в которых ставится под сомнение кризис креативного мышления (Barbot, Said-Metwally, 2021). Отмечается, что его нельзя изучать только при помощи тестов Торренса (Богоявленская, 2018). Можно согласиться с тем, что тема исследования творческого мышления является многоплановой и требует новых подходов как в психологических, так и в социологических исследованиях. Одним из таких подходов станут исследования «креативного мышления» PISA.

Сравнительный анализ характеристик воображения младших школьников . Для исследования уровня развития воображения мы выбрали 4-й класс московской школы № 1507 (19 человек) и ребят 2–4 классов3 (21 человек) из многопрофильного Центра содействия семейному образованию «Кайманчик». Важно отметить, что последние находятся на семейном обучении. Принципиальным было сравнить воображение детей из традиционной, «высоко структурированной» школьной среды и тех, кто, обучаясь в семье, обладает относительной свободой. Мы выбрали школу и Центр содействия семейному образования по принципу готовности учителей и руководства учреждений к сотрудничеству в проведении исследования.

Ребята, посещающие Центр содействия семейному образованию, в основном учатся вне учебных стен и посещают центр вместе с родителями один или два раза в неделю. Один день проходит по гибкому и вариативному учебному плану и посвящен играм и творчеству. В другой – организовываются установочные занятия по базовым предметам школьной программы в соответствии со ФГОС. Объём и качество выполнения домашних работ родители контролируют и регулируют самостоятельно, согласно целям и ожиданиям семьи.

Как было отмечено выше, «психологическая безопасность» и «свобода» являются необходимыми предпосылками для развития творческого потенциала ребенка (Kim, 2011). В традиционной школе происходит снижение творческого мышления к концу начального звена, в связи с тем в том числе, что серьезный акцент делается на стандартизированные тесты (Gentry, 2006: 2). Меньше времени уделяется играм на переменах, а также таким «не базовым предметам», как искусство, факультативы по различным предметам, элементарная наука и языки. Все это приводит к тому, что меньше времени остается на использование воображения, критического и творческого мышления (Gentry, 2006: 2).

Мы сравнили уровень воображения тех ребят, кто находится на семейном обучении в зоне «психологической безопасности» и относительной свободы, с обычными школьниками. Для анализа нами была выбрана «Методика исследования индивидуальных особенностей воображе-ния»4. Тестирование проходило следующим образом. Ребята получили три листа бумаги с изображениями контуров: круга, равностороннего треугольника и квадрата. Далее они, используя эти геометрические фигуры, должны были выполнить любой рисунок. На создание каждого выделялось ограниченное время – 60 секунд.

Это тестирование позволяет определить степень сложности воображения, его стереотипность и гибкость. Сложность фиксируется по самому сложному из трех рисунков и делится по уровням от начального (первого) уровня до самого сложного (пятого). К первому уровню относились рисунки, где контуры геометрической фигуры использовались как основная их деталь (само изображение простое). Второй уровень – контур взят за основу, но рисунок имеет дополнительные части. Третий уровень – ребенок изобразил некоторый сюжет, ввел новые детали. Четвертый уровень – сложный сюжет с добавлением фигурок и элементов. Пятый уровень – рисунок является сам по себе сложным сюжетом, тогда как контур геометрической фигуры использован как одна из деталей.

Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Если оно типичное, то воображение считается, как и сам рисунок, стереотипным; если не типичное, оригинальное – то творческим. Примерами стереотипных круглых рисунков можно считать солнце, лицо человека, часы, колесо, снеговика и пр. Стереотипные треугольные рисунки: крыша дома и дом, дорожный знак, письмо, пирамида и пр. Стереотипные квадратные рисунки: робот, телевизор, дом, окно.

Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень ее определяют по числу рисунков на один и тот же сюжет. Воображение гибкое, если все рисунки – на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры.

Результаты исследования . Тестирование воображения было проведено в мае 2022 г. Для того чтобы ученики чувствовали себя комфортно во время опроса, его проводили знакомые детям педагоги. Практически все участники исследования с интересом и без особого труда справились с заданиями. Только одна девочка, ученица школы, нарисовала один рисунок, используя контур круга.

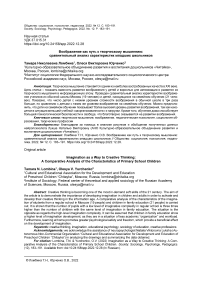

Исследование показало, что число учеников с низким уровнем сложности воображения (1–2 уровень) в обычной школе в 3 раза больше числа детей с таким же уровнем воображения, находящихся на семейном обучении (рис. 1). Если брать в процентном соотношении, то в нашей выборке низкий уровень сложности воображения у 68 % учеников обычной школы и только у 22 % детей на семейном обучении. Для высокого уровня сложности воображения (3–5 уровень) картина противоположная: число детей с высоким уровнем сложности воображения на семейном обучении в 2,5 раза больше числа детей обычной школы. В нашей выборке: 78 % детей на семейном обучении и 32 % учеников обычной школы обладают высоким уровнем сложности воображения.

■ Обычная школа Семейное обучение

Рисунок 1 – Воображение. Сложность

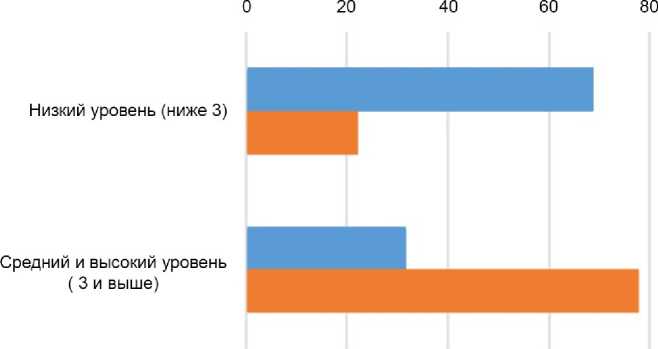

Что касается гибкости и стереотипности воображения, то 50 % детей на семейном обучении имеют высокую гибкость воображения против 31 % учеников обычной школы (рис. 2). При этом высокая степень стереотипности наблюдается у большинства учеников обычной школы (84 %) и только у половины (56 %) детей на семейном обучении. В целом, можно говорить о более высокой гибкости воображения ребят на семейном обучении и относительно недостаточности фиксированности образов.

Однако необходимо обратить внимание на то, что показатели гибкости воображения у ребят на семейном обучении не такие высокие, как значения сложности воображения. Можно предположить, что на гибкость влияет большое количество «готовых» визуальных образов, с которыми все современные дети сталкиваются уже в начальной школе при использовании гаджетов1.

■ Обычная школа ■ Семейное обучение

Рисунок 2 – Воображение. Стереотипность и гибкость

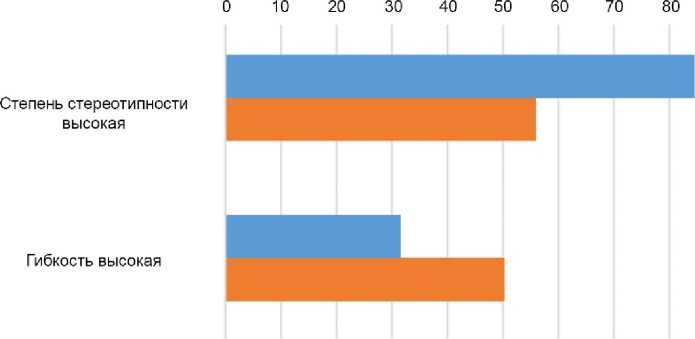

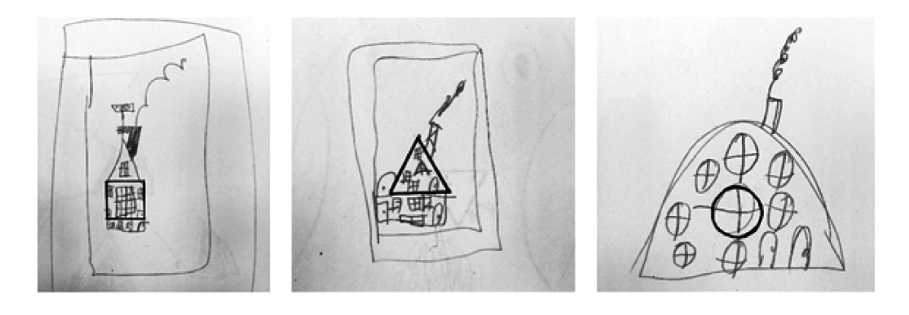

Приведем пример рисунков ученика со сложным, гибким и нестереотипным воображением (рис. 3). Все они выполнены на разные темы, имеют сюжет, включают сложные элементы. Сами рисунки выходят за рамки контуров.

Рисунок 3 – Пример рисунков ученика со сложным, гибким и нестереотипным воображением

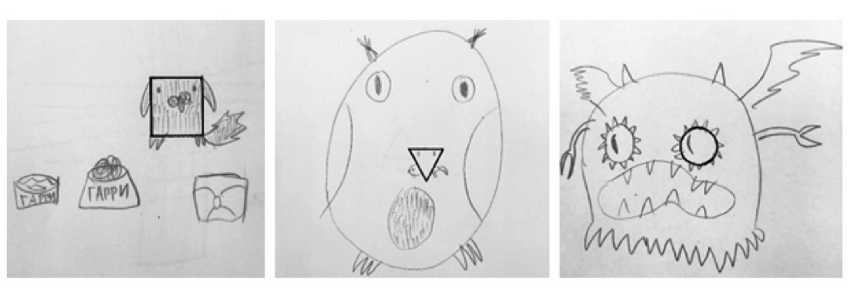

Пример однотипных рисунков – «домиков» – говорит о низком уровне сложности воображения, высокой фиксированности образов и стереотипности сознания детей (рис. 4).

Рисунок 4 – Пример рисунков ученика со стереотипным и ригидным воображением

Мы можем предположить, что обстановка на семейном обучении создает благоприятные условия для развития воображения по сравнению с педагогическим процессом в обычной школе. Дети на семейном обучении выполняют многие задания совместно с родителями, что позволяет им быстрее осваивать «зону ближайшего развития» (Выготский, 2005) и переходить на новый уровень в своем личностном становлении. В дальнейшем потребуется более подробное описание условий, в которых находятся дети в традиционной школе и на семейном обучении, для понимания основных стимулов и барьеров в развитии творческого мышления у детей младшего школьного возраста.

Ограничением нашего исследования можно считать малую выборку. Мы планируем продолжить данное исследование с расширением репертуара используемых методик, а также на разных площадках: в частных школах, в других семейных школах, а также в классах, где учителя используют дивергентные задачи (Гашаров, Касумова, 2010) и приемы эйдетического воображения (Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, воображения …, 1994).

Заключение . Социальный и информационный мир становится все более сложным и требует новых подходов для решения нестандартных задач. Как показывают исследования, творческое мышление детей и взрослых с 1990-х годов ухудшается. Сегодня важно развивать креативность ребенка, что напрямую связано с использованием воображения для формулировки и совершенствования идей и решения новых задач.

Изучение воображения как основы творческого мышления является своевременным и актуальным. Сегодня школьники имеют недостаток пространства для проявления воображения. С одной стороны, они сталкиваются с «готовыми» образами и картинками во время досуга, проводимого в Интернете, где они чаще всего не используют воображение и не принимают творческих решений. С другой стороны, в школьной практике значение воображения недооценено. Младшие школьники предрасположены использовать воображение, однако в начальной школе акцент делается на развитии познавательных способностей детей.

Стереотипность воображения может снизиться, а гибкость мышления повыситься при целенаправленной работе, ориентированной на развитие воображения и творческого мышления (Altalib et al., 2013), а также при смене формы обучения. Исследования воображения в двух группах (обычная школа и семейное обучение) позволяют предположить, что более тесное взаимодействие с родителями во время обучения, психологическая безопасность и наличие свободного времени у детей на семейном обучении являются предпосылкой для развития более сложного и гибкого воображения, по сравнению с детьми из обычной школы.

Список литературы Воображение как путь к творческому мышлению: сравнительный анализ характеристик младших школьников

- Богоявленская Д.Б. Творчество как предмет психологической антропологии // Исследователь/Researcher. 2018. № 1-2 (21-22). С. 23-34.

- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб., 1997. 96 с.

- Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2005. 1136 с.

- Гашаров Н.Г., Касумова Б.С. Дивергентные задачи в начальном курсе математики. Махачкала, 2010. 156 с.

- Гилфорд Дж. Природа умственного развития. М., 1967. 306 с.

- Грановская Р.М., Березная И.Я. Интуиция и искусственный интеллект. Л., 1991. 268 с.

- Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб., 2012. 448 с.

- Коршунова Л.С., Пружинин Б.И. Воображение и рациональность: опыт методологического анализа познавательной функций воображения. М., 1989. 182 с.

- Пушкин В.Н. Эвристика - наука о творческом мышлении. М., 1967. 272 с.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2007. 713 с.

- Ручкова Н.А., Ледовских И.А. Определение понятия «творческое мышление» в научной литературе по психологии // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 2010. Т. 16, № 3. С. 310-316.

- Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, воображения / И.Ю. Матюгин [и др.]. М., 1994. 956 с.

- Altalib H., Abusulayman A., Altalib O. Parent-Child Relations: A Guide to Raising Children. Herndon, 2013. 529 р. https://doi.org/10.2307/j.ctvktrvqn.

- Barbot B., Said-Metwally S. Is There Really a Creativity Crisis? A Critical Review and Meta-analytic Re-Appraisal // The Journal of Creative Behavior. 2021. Vol. 55, № 3. P. 696-709. https://doi.org/10.1002/jocb.483.

- Gentry M. No Child Left Behind: Neglecting Excellence // Roeper Review. 2006. Vol. 29, iss. 1. P. 24-27. https://doi.org/10.1080/02783190609554380.

- Harrington D.M., Block J.H., Block J. Testing Aspects of Carl Rogers's Theory of Creative Environments: Child-Rearing Antecedents of Creative Potential in Young Adolescents // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. Vol. 52, iss. 4. P. 851-856. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.4.851.

- Kim K.H. The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking // Creativity Research Journal. 2011. Vol. 23, iss. 4. P. 285-295. https://doi.org/10.1080/10400419.2011.627805.

- Medvedev S.V., Boytsova J.A., Bubeev Y.A., Kaplan A.Y., Kokurina E.V., Olsen A., Smoleevskiy A.E., Syrov N.V., Ya-kovlev L.V., Zhironkina Y.S. Traditional Buddhist Meditations Reduce Mismatch Negativity in Experienced Monk-Practitioners // International Journal of Psychophysiology. 2022. Vol. 181. P. 112-124. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2022.08.011.

- Milton F., Fulford J., Dance C., Gaddum J., Heuerman-Williamson B., Jones K., Knight K.F., MacKisack M., Winlove C., Zeman A. Behavioral and Neural Signatures of Visual Imagery Vividness Extremes: Aphantasia Versus Hyperphantasia // Cerebral Cortex Communications. 2021. Vol. 2, iss. 2. С. 1-45. https://doi.org/10.31234/osf.io/j2zpn.