Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

Автор: Басик Наталья Юрьевна, Купалов Георгий Сергеевич, Мальшакова Ирина Леонидовна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 1 (59) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены современные подходы к понятию «практико-ориентированное обучение» в отечественной и зарубежной педагогике. Приведен опыт использования практико-ориентированного обучения в социально-гуманитарных дисциплинах и выявлен вектор изменений в их преподавании. На основе оценки обучающимися направления бакалавриата «Педагогическое образование» практико-ориентированности изучаемых дисциплин выделены формы и методы учебной работы, которые способны сформировать необходимые в будущей профессиональной деятельности навыки и компетенции. Приводятся результаты анкетирования студентов направления подготовки «Педагогическое образование», позволяющие установить, что студенты отдают предпочтение практическим занятиям, где рассматриваются реальные и прикладные вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью

Социально-гуманитарное образование, педагогическое образование, практико-ориентированное обучение, универсальные компетентности, деятельностный подход, коммуникация

Короткий адрес: https://sciup.org/142237228

IDR: 142237228 | УДК: 378.147

Текст научной статьи Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

В современном глобальном пространстве понятия «практико-ориентированное обучение» и «универсальные компетентности» выступают как базовые и смыслообразующие. Известно, что практико-ориентированное обучение – это процесс усвоения обучаемыми образовательной программы, в фокусе которого фиксируется становление и развитие умений и навыков практической деятельности путём выполнения ими конкретных реальных задач, действий, ситуаций. Истоком такого обучения, по нашему мнению, должно быть органичное согласование теоретической подготовки и практической деятельности. Современное российское образование «отошло» от парадигмы передачи знаний и «взяло курс» к обучению с обретением опыта. Безусловным достоинством практикоориентированного обучения является особое «звучание» мотивированности тех, кто учится. Получается так, что студенты объективно заинтересованы приобретать практические умения и навыки, иными словами, нарабатывать профессиональные компетенции. Нельзя не отметить, что опыт практической деятельности, его назначение, сущность, обозримая перспектива – это то, что отличает практико-ориентированное обучение.

Современные исследователи отмечают, что практико-ориентированное обучение способствует становлению опыта студентов (будущих педагогов) при решении конкретных профессиональных задач и ситуаций [6].

В данном случае квинтэссенцией вырисовывается значимая деятельная составляющая образовательного процесса. В ходе практической деятельности осваивается ещё одна дидактическая единица (помимо знаний, умений, навыков) – опыт деятельности. Важно понимать, что процесс поиска, добывания и накопления знаний, умений и навыков для формирования у студентов целого ряда компетенций – цель практико-ориентированного обучения. Логично продолжить силлогизм и заявить, что если есть цель обу- чения, обозначенная выше, то выпускник университета способный самостоятельно и осмысленно применять в учебно-познавательной и практической деятельности имеющиеся компетенции, – это и есть результат практико-ориентированного обучения.

Содержательным ядром практикоориентированного обучения является получение новых знаний и становление практического опыта их применения в ходе решения задач, вопросов, кейсов в социальной, учебной, профессиональной области применения. Положения, лежащие в основе практико-ориентированного обучения, – это: а) органичная связь обучения и практики; б) мотивационная оснащённость учебного процесса; в) активность и осмысленность студентов в процессе обучения.

В современной педагогической литературе слово «компетенция» зачастую используется в том же смысле, как и компетентность. На страницах публикационных изданий эти слова имеют синонимичное значение. В докладе «Универсальные компетентности новая грамотность: от лозунгов к реальности» подчёркивается, что компетентности «необходимы каждому человеку для личного развития и самореализации, успеха на рынке труда, социальной включенности и активной гражданственности. Они развиваются в процессе непрерывного обучения на протяжении всей жизни, в том числе с помощью формального, неформального обучения и спонтанного образования» [6].

Применительно к нашему контексту мы отмечаем, что студент, будущий педагог, нацеленный профессионально заниматься педагогической деятельностью, в своём арсенале должен иметь:

– прочную знаниевую подготовку;

– практические способы, которыми располагает современное общество, в конкретной профессиональной деятельности;

– личный опыт самостоятельного решения ситуаций, проблем,

Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

Н.Ю. Басик, Г.С. Купалов, И.Л. Мальшакова

вызовов, имеющих отношение к определённой сфере;

– желание профессионально «расти», совершенствовать своё мастерство;

– устойчивый навык взаимодействовать с людьми, в том числе, в формате диалога.

Современные исследователи к универсальным компетентностям относят: компетентность мышления (познания), компетентность взаимодействия с другими людьми, компетентность взаимодействия с собой [6].

Не является секретом тот факт, что пути приобретения знаний давно апробированы и, отсюда, известны. Это академический путь, когда обучающийся получает «готовые» знания в школьном классе, студенческой аудитории и т.д.; деятельностный путь, когда знания обучающийся добывает сам в результате опыта и дальше применяет их в виде умений и навыков. Последний ещё называется «обучения действием» (Action Learning), его автор английский учёный Рег Реванс [10].

Обучение через механизм практических занятий, где рассматриваются, обсуждаются, решаются проблемы, задания, кейсы, связанные с профессиональной деятельностью учителя, где студенты задают вопросы, дискутируют, приводят аргументы, высказывают свою точку зрения, принимают решения, – это то, что создаёт опыт и формирует компетентности.

Актуализация практико-ориентированного обучения в современном российском образовании вызывается потребностью реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования, повышения качества подготовки студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению «Педагогическое образование». ФГОС формулируют такие компетенции, как «способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си- стемный подход для решения поставленных задач; способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах» [7].

Кроме того, к необходимым компетенциям педагога относятся командная работа и лидерство, предусматривающие способность осуществлять коммуникацию, социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, а также самоорганизация и саморазвитие, заключающиеся в способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на протяжении всей жизни [4].

Практико-ориентированное обучение – механизм, который направлен на повышение эффективности становления молодого педагога, посредством практического решения определённых и реальных задач обучения, наблюдения, оценки, обсуждения, обмена информацией с учителями-практиками.

Устойчивой мировой тенденцией развития образования является его гуманитаризация, связанная с повышением роли социально-гуманитарных дисциплин в образовательном процессе. В этом вопросе не является исключением и российское высшее образование, пересматривающее учебные планы направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в сторону расширения возможностей студентов получить глубокие знания в области искусства, культуры, истории, изучить иностранные языки, обзавестись навыками делового общения, умением представлять себя и свои достижения в профессиональной деятельности.

Гуманитаризация высшей школы, во-первых, проявляется в увеличении количества часов по дисциплинам социальногуманитарного профиля и, во-вторых, предусматривает включение в учебный план новых дисциплин социально-гуманитарной направленности от социальной психологии и риторики до управления проектами. Данная тенденция находит свое выражение в подготовке студентов по системе LiberalArts, широко внедряемой многими российскими университетами, в том числе и Московским городским педагогическим университетом. В связи с этим необходимо выделить ряд требований к результатам освоения программы бакалавриата по направлению «Педагогическое образование». Как универсальные, так и общепрофессиональные компетенции формируются при изучении разных дисциплин, но определяющее значение в профессиональной подготовке будущих педагогов, безусловно, имеет социально-гуманитарное образование.

Переход к предметно-ориентированным методам обусловлен трансформациями современности. Объективные изменения действительности, информатизация и технологические изменения требуют от студентов принципиально новых знаний и умений, которых не может обеспечить классическая модель образования [9].

В своем исследовании И.В. Вяткина отмечает, что содержание практико-ориентированного обучения включает теоретическую часть (лекции, семинары, самостоятельную работу, курсовое проектирование, работа с СМИ), прикладную или практическую часть (практические и лабораторные работы, игровые формы подготовки, учебную и производственную практики, выполнение проектов совместно с преподавателями вузов и специалистами-практиками) [2].

В своей монографии «Практикоориентированное обучение в системе высшего образования» В.В. Смирнов отмечает, что ориентация на процесс обучения основана на меняющихся и повышающихся требованиях к работникам. Среди этих требований можно отметить ориентацию на процесс, ответственную деятельность, направленную на управление качеством, самостоятельность и ответственность [5].

В своем докладе «Практико-ориентированный подход в обучении: понятие и содержание» В.А. Бокатанов отмечает, что существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного обучения [1].

Первый подход автор связывает практико-ориентированное обучение с формированием профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практики.

Второй подход (Т. Дмитриенко, П. Образцов) предполагает использование профессионально-ориентированных технологий обучения и методик моделирования будущей профессиональной деятельности [по 8].

Согласно третьему, наиболее широкому, подходу, практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Мы согласны с мнением автора в том, что невозможно процесс практико-ориентированного обучения реализовать исключительно в рамках практик. Оно должно быть комплексным [2].

Целью исследования было определение значения практико-ориентированного обучения студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование».

Авторам близка данная позиция, поэтому вопросы анкетирования были составлены с учетом всех вышеперечисленных подходов.

Анкетирование проходило в сентябре 2021 года в Московском городском педагогическом университете в институте гуманитарных наук. Выборку составил 241 человек (55% женщин и 45% мужчин) обучающихся бакалавириата и магистратуры, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Из них 115 человек осваивают профиль

Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

образовательной программы «Обществознание и экономика» , 50 человек – по профилю «Право и обществознание», 61 человек – по профилю «История и иностранный язык». 15 человек – обучающихся магистратуры по направлению «Теория и методика преподавания обществознания и истории».

Проведенное нами исследование показало, что значимым инструментом в организации и регулировании образовательного процесса является оценка студентами практико-ориентированности социально-гуманитарной подготовки, то есть возможности сформировать вы- шеназванные компетенции на занятиях по дисциплинам социально-гуманитарной направленности для их дальнейшего применения в профессиональной деятельности.

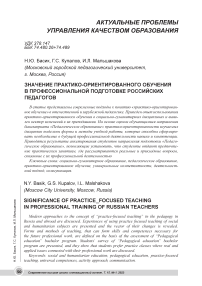

На первый вопрос о том, насколько предметы социально-гуманитарного профиля помогут в дальнейшей профессиональной деятельности, положительно ответили более 80% опрашиваемых; около 17% респондентов выразили сомнение в этом; около 0,8% ответили, что дисциплины социально-гуманитарной направленности скорее не помогут в дальнейшей работе.

Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос «Насколько изучаемые предметы социально-гуманитарного профиля помогут в Вашей профессиональной деятельности?»

Н.Ю. Басик, Г.С. Купалов, И.Л. Мальшакова

Таким образом, обучающиеся констатировали понимание того, что выбранная ими профессия связана со знаниями социально-гуманитарных дисциплин и результаты усвоения этих дисциплин в дальнейшем помогут в профессиональной деятельности.

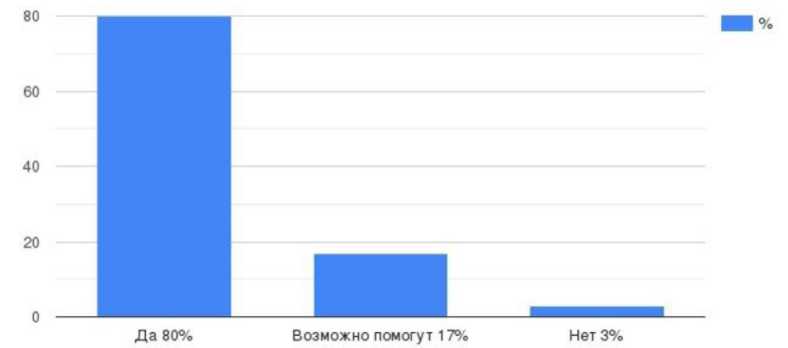

Более 70% респондентов на вопрос о том, какие должны преобладать формы занятий на предметах социально-гуманитарной направленности, отдали предпочтение практическим занятиям. Имеет смысл напомнить, что назначение практических занятий заключается в «увязке» решаемых задач и теоретических вопросов. Иначе говоря, лекция как форма работы в учебном процессе, существенно уступает практическому занятию, где явно доминирует последняя.

Вероятно, данный ответ связан с тем, что большинство обучающихся перестают себя видеть в роли пассивных слушателей, склонны видеть себя деятельностными участниками занятия там, где решаются конкретные практические задачи. В настоящее время широкие возможности получения информации по изучаемым предметам, позволяют им высказаться за перераспределение времени аудиторных занятий в пользу практических, в ходе которых они будут выступать в роли субъекта образовательного процесса, способного в групповой или индивидуальной работе обеспечить свое профессиональное развитие.

При этом вопрос, связанный с изложением нового материала, решился достаточно интересно. Студентам было

Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос «В предметах социально-гуманитарной направленности, на Ваш взгляд, должны преобладать…»

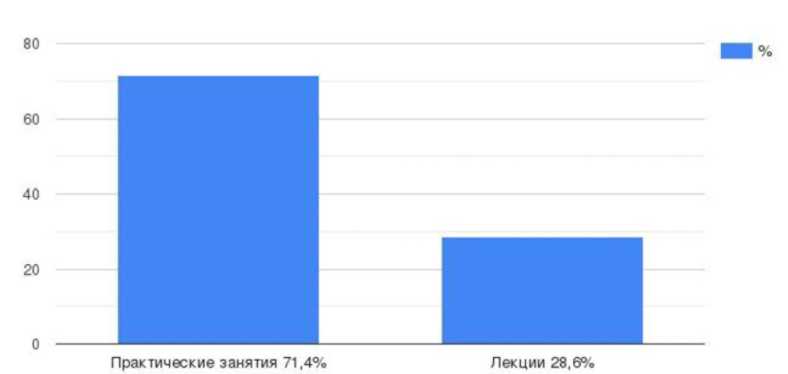

предложено выбрать не более трех форм работы при изучении нового материала на аудиторных занятиях. Только 40% ре- спондентов ответили, что их устраивает традиционная форма изложения материала, то есть лекция.

Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос «Подача нового материала должна в большей степени быть представлена в формате (не больше 3-х)…»

Обучение в сотрудничестве выбрали 44% опрошенных. Эта форма работы привлекательна тем, что в ходе группового и межгруппового взаимодействия идет не только изучение нового материала, но и отработка действий, побуждающих вступать в процесс общения, соблюдать правила культуры общения, соизмерять средства вербального и невербального коммуницирования в группах. В этой форме оттачиваются аналитические навыки, навыки планирования процесса обучения, ораторские способности обучающихся, умение работать в команде.

Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

Кроме того, работа в малых группах учит применять индивидуальные умения конкретного студента при решении совместных задач. Следовательно, современные студенты готовы брать ответственность не только за свои личные результаты, но и за результаты команды в целом.

Согласно результатам проведенного опроса, лидером среди форм изучения нового материала является формат расширенных консультаций (его выбрали 56,8% опрошенных), при котором студенты самостоятельно перед учебным занятием изучают предложенный им новый материал, а в аудитории, проводя его критический анализ, имеют возможность задать вопросы друг другу и преподавателю. Таким образом, в аудитории рассматривается большее количество сложных вопросов, нежели за время классической лекции. Дискуссия, организуемая между студентами и преподавателем, помогает сформировать коммуникативные и регулятивные компетенции.

Кейс-метод при изучении нового материала привлек 49% обучающихся, а деловая игра – 35%.

Проектный метод, доклады однокурсников на семинарах не оказались среди популярных форм изучения нового материала (каждому из них отдали предпочтение 16,2%).

Н.Ю. Басик, Г.С. Купалов, И.Л. Мальшакова

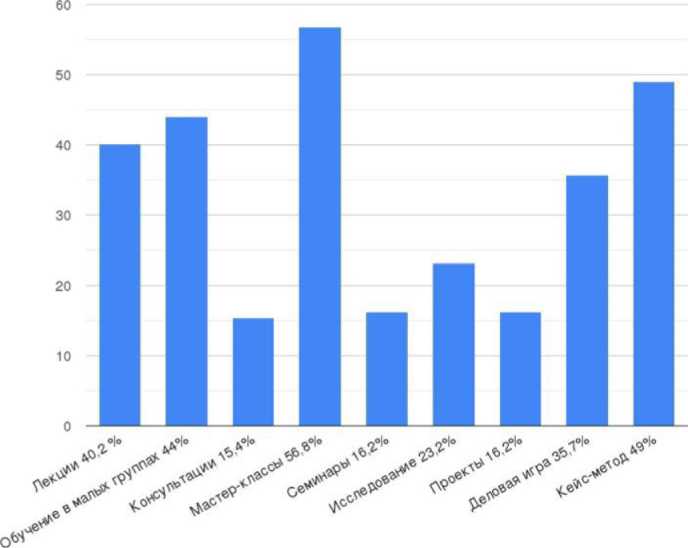

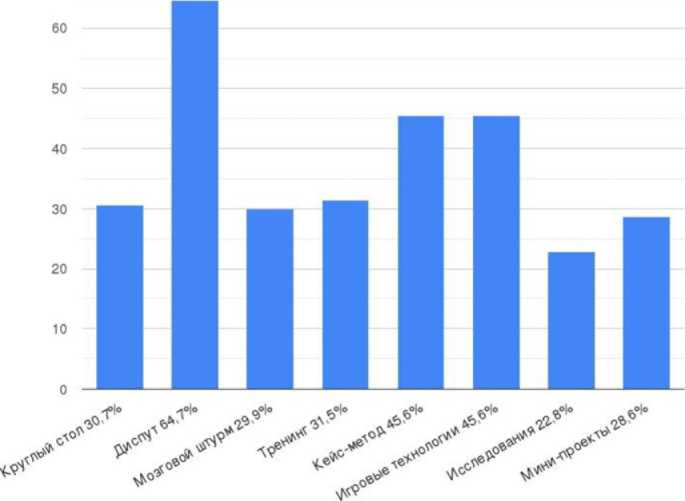

Рисунок 4 – Результаты ответа на вопрос «Какие формы аудиторной работы вы бы рекомендовали для закрепления полученных теоретических знаний?»

Таким образом, среди выбранных форм изучения нового материала самыми популярными оказались расширенные консультации, кейс-метод и обучение в сотрудничестве.

При ответе на вопрос «Какие формы аудиторной работы вы бы рекомендовали для закрепления полученных теоретических знаний?» респонденты выделили дискуссию (диспут) – 64,7%, одинаковое число опрошенных выбрали кейс-метод и игровые технологии – 45,6%.

Меньше всего в качестве формы закрепления теоретических знаний по предметам социально-гуманитарной направленности респонденты хотят видеть исследования и мини-проекты (22,8% и 28,6% соответственно).

По мнению обучающихся, практикоориентированные задания для формиро- вания профессиональных компетенций в большей степени следует применять в рамках таких социально-гуманитарных дисциплин, как педагогика, методика преподавания и психология.

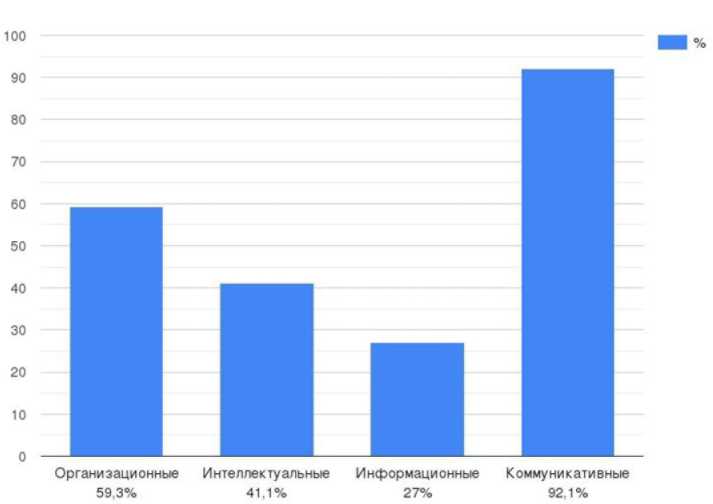

Важно отметить, что опрошенные студенты ясно дают понять о связи практических занятий с формированием коммуникативных умений (92,1%).

Управлять своим поведением, использовать рациональные приёмы действий, осмысливать ситуационный характер общения, придерживаться и понимать значимость правил и культуры общения – всё это складывает конструкт искомых умений. В указанной части вопроса выбранный ответ касается определённых действий, например, выбирать и использовать средства ком-

Рисунок 5 – Результаты ответа на вопрос «Какие умения формируются на практических занятиях?»

Трудно представить себе динамичный, а подчас «скоростной» рабочий день учителя без чётких и продуманных действий планирования учебного процесса. Имеет смысл подчеркнуть, что, по мнению студентов, формат заявленных занятий направлен на получение практических действий и способов деятельности в конкретных ситуациях. Нельзя не остановиться на результатах, которые муникации, интересоваться мотивами и потребностями людей, вступающих в общение. Как уже отмечалось, будущие педагоги отдали приоритет коммуникативным умениям, на наш взгляд, потому что необходимость профессионального компетентного общения – это одно из ключевых умений современного учителя.

Анализ ответов показал, что на практических занятиях помимо коммуникативных формируются также организационные (59,3%), интеллектуальные (41,1%) и информационные (27%) умения. Планировать свою работу, рационально обустраивать своё рабочее пространство, проводить самоконтроль деятельности – операции, определяющие организационные умения.

касаются развития интеллектуальных умений: сравнивать, дифференцировать, анализировать, оценивать информацию. Указанные действия, необходимые учителю в его профессиональной деятельности, формируются, развиваются, оттачиваются в практической плоскости, деятельностной парадигме.

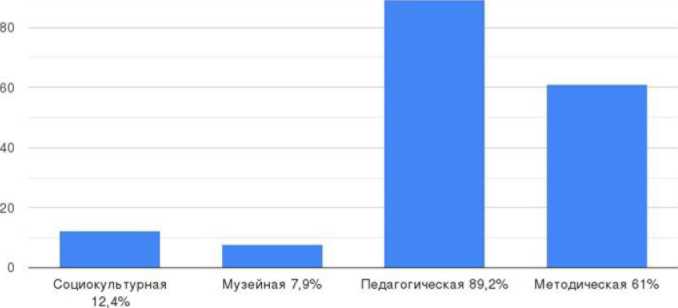

Результаты ответа на вопрос, касающийся видов практик, которые будут

Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

наиболее полезными применительно к профессии учителя, подвёли нас к мысли о том, что студенты рассматривают практику как важную прикладную сферу педагогической деятельности. Педагогическая практика, по мнению большинства респондентов (89,2 %), является тем видом практики, которая сосредотачивает в себе всю полноту и целесообразность деятельности педагога. Доминанта полезности здесь выделена безоговорочно. Пару может составить лишь ещё один вид практики – методическая практика (61%), которая по своей сущности носит деятельностный характер. Максимальная «включённость» в учебный процесс, желание находиться внутри него, а не снаружи, абсолютная практико-ориен-тированность – это координаты, помогающие определиться с выбором практики.

Рисунок 6 – Результаты ответа на вопрос «Какие виды практики Вы считаете наиболее полезными для своей будущей профессиональной деятельности?»

Н.Ю. Басик, Г.С. Купалов, И.Л. Мальшакова

Очень интересны итоги ответа на вопрос, связанный с желанием студентов углубить те или иные знания (умения), востребованные в профессиональной деятельности. Анализ статистических данных показал, что, во-первых, акцент ставится на практической востребованности целого ряда действий: уметь общаться с родителями школьников (70,5 %), уметь «двигать» и направлять методическую работу (66, 4 %), уметь общаться с обучающимися (60,6 %), владеть способами предотвращения конфликтов (40,2 %). Во-вторых, респонденты показали «объёмное» видение слагаемых элементов профессиональной деятельности педагога – способы действий, направленные на взаимодействие с такими субъектами образовательного процесса, как обучающиеся и их родители; это способы действий, затрагивающие важный аспект работы учителя – методическую организацию учебного процесса. В-третьих, явно вы- деляется запрос на деятельностный компонент в сфере высшего профессионального образования (педагогического), без которого способность педагога принимать решения и действовать в различных нестандартных ситуациях не является возможной.

Результаты ответа респондентов на вопрос, связанный с планированием трудоустройства студентов в школы, показали, что 49,8% респондентов дали утвердительный ответ, то есть половина студентов, связывают свою профессиональную жизнь со школой. Это позволяет сделать предположение о том, что значительная группа студентов желает реализовать себя, свой профессиональный потенциал, своё видение учительского поприща в обозримом будущем. Другая группа студентов (44 %) отметила возможность профессиональной деятельности в школе. В этом случае респонденты не до конца определились с тем, где они предполагают работать. Думается, что этот вопрос для них пока остаётся открытым.

Итак, проведенное исследование позволило максимально близко «подойти» к целевой аудитории – студентам-педагогам и, что называется из первоисточника, узнать о целеполагании практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке студентов.

Проведенное нами исследование подтверждает результаты ранее проведенных изысканий о профессиональной подготовке будущих учителей как в России, так и в мире в целом [3].

На наш взгляд, обнаруживается единство подходов в понимании того, что исключительно знаниевая модель образования приводит к деформации всего практического (умений, компетенций, опыта), по сути, профессиональной подготовки будущих педагогов.

Исследование позволило установить, что студенты отдают предпочтение практическим занятиям, интерактивных формам обучения, смысл которых заключается в том, чтобы рассмотреть реальные, дельные и полезные вопросы, безусловно связанные с их профессиональной деятельностью, ситуациями, возникающими в субъект-субъектных отношениях в процессе обучения. Проигрывание ситуаций, анализ ролевых взаимодействий, осмысление ценностных установок участников образовательного процесса, познание институциональных норм образовательных организаций – это то, что составляет деятельностное начало педагога, практически познающего азы профессии.

Курс на профессионализацию педагогического образования трудно представить без практико-ориентированного обучения, иными словами создавая специально организуемую среду, мы проектируем определённый ряд образовательных действий, мотивируем деятельность студентов к установлению и пониманию целей и задач обучения на определённых его этапах. Представляется, что прак- тико-ориентированное обучение позволяет раскрыть личностный потенциал студента, его способности к организации деятельности, познанию, творчеству, коллаборации. Представляется, что практико-ориентированное обучение позволяет раскрыть личностный потенциал студента, его способности к организации деятельности, познанию, творчеству, коллаборации. Практико-ориентированное обучение формирует целый ряд умений – демонстрировать владение различными методами и приёмами обучения, проводить тестирование и другие виды контроля, применять различные подходы к обучению всех обучающихся.

Освоение студентами образовательной программы с целью становления и развития умений практической деятельности посредством выполнения ими практических заданий, задач и кейсов – это то, что представляет сущность практико-ориентированного обучения. Применение данного обучения способствует уходу от традиционной образовательной парадигмы и движению к схеме, где во главе угла находятся умения, опыт деятельности, компетенции. В результате высшие учебные заведения, которые занимаются подготовкой педагогических кадров, выпустят из своих стен специалистов, способных в полной мере применять в учебно-познавательной и практической деятельности, имеющиеся в их распоряжении компетенции.

Исследователи отмечают, что дальнейшего изучения по данной проблематике заслуживают вопросы, связанные с профессионально-ориентированной технологией обучения, количеством, качеством и организацией студенческих производственных практик, профессиональной подготовкой преподавателя.

Список литературы Значение практико-ориентированного обучения в профессиональной подготовке российских педагогов

- Бокатанов В.А. Практико-ориентированный подход в обучении [Электронный ресурс] // Инфоурок. - Режим доступа: https://infourok.ru/doklad-praktikoorientirovanniy-podhod-v-obuchenii-3665852.html.

- Вяткина И.В. Практико-ориентированное обучение как средство профессионализации подготовки будущих специалистов в университете // Новый взгляд на систему образования: Сборник материалов II Международной научно-практической конференции, Прокопьевск, 10 апреля 2019 года / Ответственный редактор Е.Ю. Пудов. - Прокопьевск: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2019. - С. 007.1-007.5.

- Марголис А.А. Деятельностный подход в педагогическом образовании // Психологическая наука и образование. - 2021. - Т. 26. - № 3. С. 5-39.

- Правдюк А.И. О Практико-ориентированности выпускников высшей школы // Экологизация сельскохозяйственного производства: Материалы Всероссийской (Национальной) научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, Орел, 18 ноября 2021 года. - Орел: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2021. - С. 169-173.

- Смирнов А.Ю. Формирование профессиональных и социальных компетенций студентов посредством использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения профессиональных модулей // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 16 августа 2019 года / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. - С. 62-64.

- Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина; при участии К.А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И.М. Реморенко, Я. Хаутамяки; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 472 c.

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" [Электронный ресурс] // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. - Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/94.

- Шкиль О.С. Практико - ориентированные технологии обучения в профессиональной подготовке дизайнеров //Новая наука: Стратегии и векторы развития. - 2015. - № 6-2. С. 64-68.

- Elvira M. Valeeva, Ekaterina G. Milyaeva, Regina V. Penner, Elena G. Sosnovskih Implementation of Subject-Oriented Methods in the Educational Process of University (Quantitative Results of the Investigation): Case Study European Journal of Contemporary Education, 2020, 9(4): 923-934.

- Revans R.W. Action Learning: New Techniques for Management. - L., Century Hutchinson, 1980. - 320 p.