Феномен интеграции в теории и практике образования

Автор: Котлярова И.О.

Рубрика: Методологические основания педагогики

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Распространение феномена интеграции в современном образовании является естественным следствием интеграционных процессов, происходящих в других сферах жизнедеятельности людей, а также открытости образования по отношению к этим сферам. Несмотря на то что интеграция совместно с дифференциацией является движущей силой развития образование на протяжении всех лет его существования, ее исследование остается актуальной вследствие возникновения специфических признаков, характерных для третьего десятилетия XXI в. Инновационные признаки интеграции возникли в условиях глобализации проблем человечества, под влиянием идей устойчивого развития мира, интернационализации и цифровой трансформации. Цель статьи - выявление особенностей феномена интеграции в современном периоде (третье десятилетие XXI в.). В статье охарактеризован понятийно-категориальный аппарат исследования, проведена сравнительная характеристика интеграции с совместными категориями. Сформулированы предпосылки, факторы и проблемы, стимулирующие процессы интеграции в современный период и определяющие их особенности. Выявлены основные аспекты интеграции, связанные с развитием сферы образования в современном периоде; охарактеризованы типичные для данного периода интеграционные процессы в образовании. Результаты статьи могут быть использованы как методологические ориентиры для проведения исследований в области интеграции в образовании.

Интеграция, предпосылки, факторы, интеграционные процессы в образовании

Короткий адрес: https://sciup.org/147241755

IDR: 147241755 | УДК: 37.013 | DOI: 10.14529/ped230301

Текст научной статьи Феномен интеграции в теории и практике образования

Феномен интеграции наряду с дифференциацией лежит в основе существования и развития мира. В сфере образования, как и любой другой сфере, интеграция чередуется с дифференциацией и проявляется в различные периоды в силу разных обстоятельств в неодинаковой мере. В настоящее время феномен интеграции актуализируется и проявляется на разных уровнях, начиная с метауровня, на котором происходит интеграция образования с другими сферами жизнедеятельности людей, и заканчивая микроуровнем интеграции в образовательном процессе определенной образовательной организации. В настоящей статье поставлена цель исследования особенностей феномена интеграции в современный период (третье десятилетие XXI в.), для которого характерно наличие специфических факторов, стимулирующих развитие как интеграции в образовании, так и его противоположности – дифференциации – вместе придающих специфику современному периоду развития исследуемого феномена. Поставлены задачи: охарактеризовать понятийно-категориальный аппарат исследования; выявить предпосылки, факторы и проблемы, стимулирующие процессы интеграции в современный период; определить основные аспекты интеграции, связанные с развитием современной сферы образования; охарактеризовать типичные для данного периода интеграционные процессы в образовании.

Методы

Решение задач исследования имело нелинейный характер, поскольку для выявления предпосылок, факторов и проблем в области интеграции было необходимо владение категориальным аппаратом, а для его изучения требовалось знание аспектов проявления феномена интеграции в образовании. Тем не менее для описания решения задач исследования неизбежно использование последовательного порядка изложения, что касается и представления других разделов статьи. Случайная выборка публикаций (n = 157) позволила очертить круг категорий, которые должны быть рассмотрены в статье. Проведен анализ научных источников по проблеме исследования, в результате выявлены специфические признаки ключевых категорий, проведено их сравнение и установлены связи между ними.

Выявление предпосылок, факторов и проблем, стимулирующих развитие процессов интеграции в образовании, осуществлено на основе анализа документов, изучение которых помогло выявить основные тенденции его развития, а также научных статьей, в которых отражены тенденции развития образования в третьем десятилетии XXI в. Анализ этих источников позволил осмыслить содержание интеграционных процессов в современном образовании, осознать его сильные и слабые стороны.

Основные аспекты интеграции, связанные с развитием современной сферы образования, выявлены в процессе анализа тематики научных статей по ключевому словосочетанию «интеграция в образовании», выбранных случайным образом (за период с 2021 по 2023 г., n = 157). Наряду с этим, для решения данной задачи использовались результаты исследований ученых, которые характеризовали основные интеграционные процессы, связанные со сферой образования (методологические основы, теории и практические реализации). Для уточнения слабостей во внешних и внутренних взаимосвязях сфер и систем в образовании проводится сравнительный анализ понятий, характеризующих возможные связи.

На основе анализа, осмысления и систематизации научных предпосылок исследования с использованием теоретических методов логического вывода были охарактеризованы главные признаки типичных для современного периода интеграционных процессов в образовании.

Обзор литературы.

Категориальный аппарат исследования

Для понимания сущности интеграции и способов ее реализации важно исследование признаков данного феномена и сопоставимых категорий и понятий. Для исследования аспектов интеграции в образовании необходимо изучение документов и научной литературы по данному предмету [9–11]. Прежде всего, нами проанализированы определения основных категорий, ключевых для данного исследования. Согласно философскому словарю, интеграция «(от лат. Integer – „полный, цельный, ненару-шенный“) – процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; объединение, соединение, восстановление единства» [17]. Формами интеграции (применительно к наукам), по мнению Б.М. Кедрова, выступают: цементация, переплетение, стержнезация, комплексообразование; при этом именно на стыке или в пересечении наук образуются новые науки или их разделы (дифференциация). Б.В. Ахлибинский выделяет уровни интеграции: «становление взаимосвязи между ранее независимыми признаками, явлениями; существование взаимосвязи, определенное и изменяющееся функционирование интегративных явлений, процессов, вещей; наличие каче ст-венно новых образований, представляющих собой целостность, отличающуюся от простой суммы составляющих данную целостность» [1]. Исходя из этимологии термина, под интеграцией можно понимать процесс и результат создания любой целостности. Отсюда главные признаки интеграции – это создание целого (и его результат), восполнение в целом недостающих частей. При этом результатом может быть и совокупность, и система, а процессуальная характеристика сводится к установлению связей или реализации слияния (синтеза). При исследовании интеграции следует обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, интеграция – лишь одна сторона целого, если рассматривать его в развитии. Существование любого объекта в пространстве и во времени означает чередование состояний интеграции и дифференции как ее противоположности. Во-вторых, если рассматривать только один аспект диалектического единства – интеграцию, – то в его основе лежит соединение неких объектов, установление или принятие во внимание отношений, связей между ними. В-третьи, наличие признаков «соединение» и «дополнение» естест- венным образом приводит к различиям терминов «интеграция между или интеграция с» и «интеграция в».

В научной литературе используются разные понятия для обозначения взаимосвязей и способов их установления: «связь», «взаимосвязь», «взаимодействие», «структура», «интеграция», «синергия», «конвергенция», «синтез», «систематизация». В педагогике наряду с конкретизацией возможных общих видов интеграции существуют специфические пути установления таких связей, наиболее типичным является междисциплинарность, или межпредметность. Следует отметить, что в логическом аспекте соответствующие понятия не всегда могут быть корректно сопоставимы в силу независимости (относительной автономности) их онтогенезов. Многие понятия становились в разных науках, и параллельно складывались признаки, имеющие неоднозначные трактовки. Эти приводит к тому, что при исследовании разных понятий в разных науках и методологиях можно получить одинаковые признаки и даже одинаковые их совокупности, не позволяющие их сопоставлять корректно. Тем не менее, нами предпринята попытка попарного сравнения признаков сопоставимых понятий и категорий и выявления на этом уже специфических признаков, позволяющих эти понятия различать между собой. Данные категории и понятия исследуются в философии и науке на разных уровнях, поэтому их систематизация может быть осуществлена, в частности, на уровневой основе.

Обратимся к философскому уровню понимания категорий взаимосвязей и взаимодействия объектов реальности. В философии связь – основной вид отношений. Отношение же, согласно Г.Д. Левину, – это отдельный признак, неразрывно сопринадлежащий нескольким объектам. Отношения могут быть связями и раздельностями (обособленностями). Философскими предпосылками понимания связи является отношение между частью и целым, поскольку в результате связи образуется всегда некое целое, где части частично утрачивают свою свободу и самостоятельность, а новообразование – целостность, имеющую соответствующие части. Не все связи детерминированы. Существуют виды связей: ограничения степеней свободы, состояний, детерминации, причинные, следствия одной причины, корреляционные [13]. Взаимодействие – это категория еще более низкого уровня общности, «от- ражающая воздействие предметов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого, а также изменений в воспринимающем воздействие объекте. Взаимодействие – это объективная и универсальная форма движения, развития, определяющая существование и структурную организацию любой материальной системы» [16].

Сопоставимые понятия («синергия», «конвергенция», «синтез», «систематизация») на общенаучном уровне отражают либо природу связываемых объектов, либо способ их соединения. Конвергенция есть форма интеграции. Конвергентность в узком смысле есть сращивание науки с технологическими приложениями. В общем смысле конвергенция понимается как «взаимодействие и взаимопроникновение различных сфер общества, в результате которого возникают новые синергийные эффекты, приводящие к бурным трансформациям научно-технологического и социального развития общества» [4]. Часто конвергентный подход понимается как установление связей и стирание границ между научным и технологическими уровнями знаний, что многие исследователи отмечают в качестве ее отличительного признака. Таким образом, феномен конвергенции применительно к предмету нашего исследования означает интеграцию сферы образования с другими сферами общества. Наиболее традиционными и непрерывными являются связи образования со сферами науки и экономики [4, 6, 8, 18–22]. С учетом специфики конвергентного подхода связи установля-ются между теоретическими и технологическими знаниями о разных сферах существования общества. Синергетика как наука о развитии неизбежно рассматривает взаимодействие противоречивых явлений конвергенции и дивергенции [4]. Поэтому синергия отражает общефилософские тенденции интеграции и дифференциации в их противоречивом единстве. Применительно к процессу интеграции отличительным признаком синергии является синергетический эффект, состоящий в том, что результат взаимодействия превышает суммарный результат воздействия отдельных составляющих.

Способ создания целостного представления об изучаемом объекте называется синтезом, который обычно следует за анализом, что позволяет более глубоко изучить исследуемое явление и по завершении обеих операций дает возможность создать представление о целом на качественно новом уровне. Систематизация также представляет собой способ представления исследуемого объекта в форме, которая является предпочтительной для ученого. В современной педагогике системное представление изучаемого объекта является парадигмой. Систематизация и представления исследуемого объекта в форме системы позволяет разрабатывать его модели, где отражаемыми параметрами являются: составные части, связи между ними, механизмы: а) порождения функций в соответствии с составом и структурой и б) развития объекта. Несмотря на формализованный характер представления систем, отличающий модель от реального объекта, систематизация позволяет выделить характерные признаки его функционирования и развития и достаточно адекватно отражает объекты, процессы и явления педагогической действительности.

Принято выделять три временных периода развития интеграции в образовании [12], т. е. на частнонаучном уровне. Соответственно, различались и представления о данном феномене в тот или иной период: 20-е гг. ХХ в. – период становления трудовой школы (интеграция на основе производственной деятельности, проектного обучения); 50–60-е гг. ХХ в. – период теоретической разработки и практического внедрения межпредметных связей; 80–90-е гг. ХХ в. – собственно, интеграция. Эти периоды отражают существующие и по настоящее время способы интеграции в образовании: интеграция для решения определенной задачи; устойчивое междисциплинарное взаимодействие как форма интеграции; интеграция как синтез, слияние, влекущее за собой диалектический синтез нового целого. В.А. Игнатова считает, что сегодня в образовании интеграция проявляется «при взаимодействии образования, науки и производства; сотрудничестве образовательных учреждений разного типа; преемственности на различных ступенях обучения; формировании межпредметных и внутрипредметных знаний; выборе методик, технологий, форм организации обучения и т. д.» [7, с. 6]. Таким образом, на частнонаучном (педагогическом уровне) интеграция имеет множественные проявления. При этом междисциплинарность, по мнению автора, принимает ряд форм, реализуемых последовательно: «координация, кооперация, комплементар-ность, образование целостного междисциплинарного содержания» [7, с. 12]. Современная синергетическая методология исследует явление междисциплинарности на новом уровне, переходя к надпредметному подходу в образовании. Соответствующее явление получило название трансдисциплинарного образования, предметом которого является «множество междисциплинарных предметов: антропология, экология, культурология, концепции современного естествознания, теория государственного управления и т. д., но методологическое ядро в подходе к их преподаванию, по нашему убеждению, будет основано на синергетике, науке о жизни в сложном, быстро меняющемся мире» [2]. В рамках новой концепции В.Г. Буданов предлагает выделять «пять типов использования термина междисциплинарность: согласование языков смежных дисциплин; транссогласование языков не обязательно близких дисциплин; эвристическая гипотеза, аналогия, переносящая конструкции одной дисциплины в другую поначалу без должного обоснования; конструктивный междисциплинарный проект, организованная форма взаимодействия многих дисциплин для понимания, обоснования, создания и, возможно, управления феноменами сверхсложных систем» [3]. Типичным для частнонаучного уровня интеграции сегодня является возникновение на теоретическом и функциональном уровнях понятия и явления непрерывного образования, которое есть интеграция формального, неформального и информального видов образования.

Отличительные признаки рассмотренных категорий и понятий и их сравнение показаны в табл. 1. Исследуя соотношение между видами явлений и понятий, мы опирались на существующие классификации видов интеграции в сфере образования В.А. Игнатовой [7], а также общие подходы подразделения интеграции на внутреннюю и внешнюю, на вертикальную, горизонтальную, конгломератную. Последняя классификация мало применима в педагогике, поскольку в большей степени отражает типологию интеграции в экономике. В теоретическом аспекте она также частично применима и в педагогических исследованиях, однако будет дублировать типы интеграции, выявленные по первому основанию.

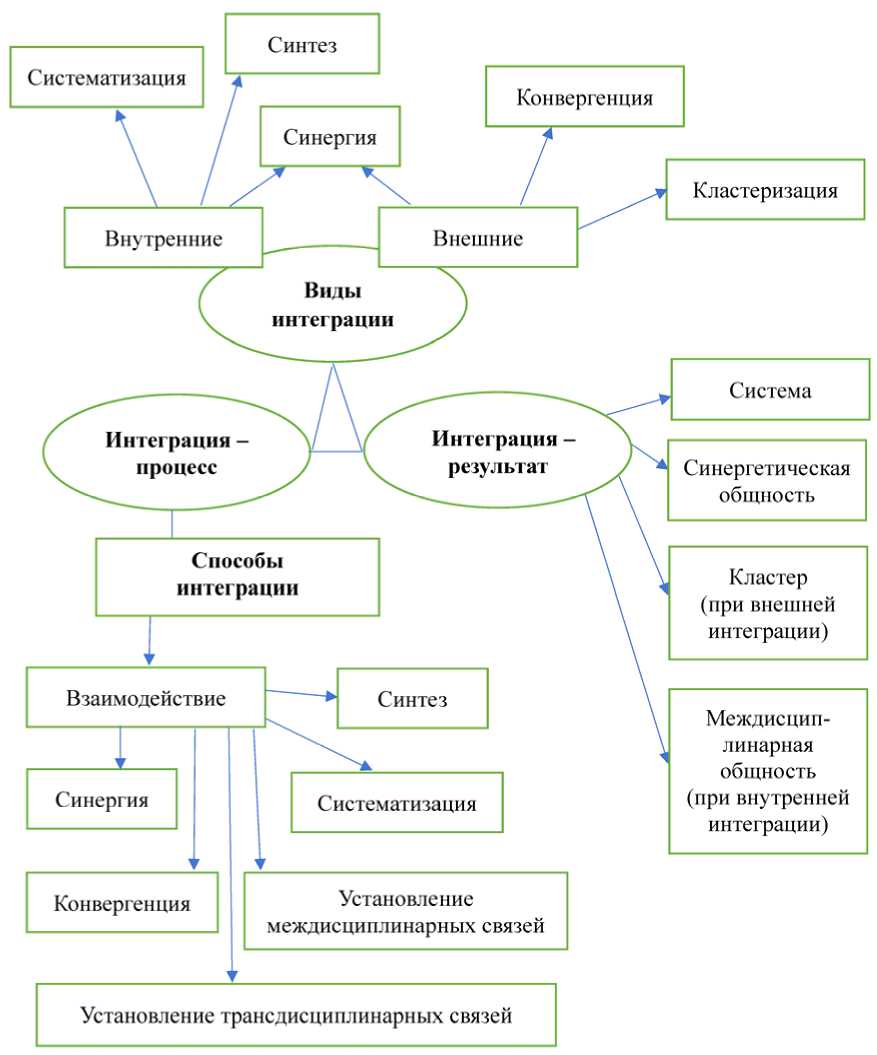

Характерные отношения между рассмотренными феноменами показаны на рис. 1.

Многогранность интеграции требует соотнесения ее как процесса со способами ее осуществления, как результата в его формах, а также рассмотрения видов интеграции как сложного феномена.

Предпосылки, факторы и проблемы интеграции

Интеграция вместе с дифференциацией в образовании – непрерывный процесс, обеспечивающий развитие соответствующей сферы. Тем не менее, каждый исторический период обусловливает специфику данного процесса и его результатов, предпосылками чего служат условия: политические, идеологические, в научной, культурной сферах, особенности в психике поколений и менталитете народов (табл. 2). Предпосылками актуализации феномена интеграции в теории и практике образования являются сложившиеся к третьему десятилетию XXI в. условия и проблемы, которые можно разрешить при помощи какого-либо механизма и вида интеграции. На метауровне – это недостаточность взаимосвязей и взаимных проникновений между образованием и другими сферами и системами, между теориями и технологиями. Образование реализуется в целях и дает результаты, которые не до конца согласуются с экономическими, политическими, социальными программами развития Российской Федерации. Такие противоречия и проблемы разрешаются на основе конвергентного, системного, комплексного и синергетического подходов, путем создания разноуровневых синтетических соединений, составные части которых принадлежат разным сферам существования человеческого сообщества.

На мезауровне имеет место противоречивость внутри сферы образования. Направленность на результат – это традиционная ценность и сущностная основа образования в нашей стране. При этом сохраняется противоречие между целостностью целей и ожидаемых результатов профессионального образования и дисциплинарной организацией и узкой направленностью средств реализации образовательного процесса по достижению целей. Это кардинально не разрешимое противоречие в рамках существующего регламента образования, но его можно нивелировать. Назрело и обострилось противоречие между формальным видом образования и реальными способами овладения информацией, сложившимися на практике. Проблемы данного уровня решаются путем непрерывного образования как целостности, объединяющей все многообразие способов извлечения и передачи информации, методов и форм образования. Проблемы непрерывности, связанные с нарушением преемственности, могут решаться путем создания вертикальных видов интеграции (между уровнями образования, например). Сетевые формы также возникли как заказ на создание интегративных общностей, обладающих свойствами, носителями которых не могут быть отдельные образовательные организации.

На микроуровне имеются сложности дос тижения конкретных целостных результатов образования. Сложности и противоречия могут иметь место на определенном уровне обучения, в конкретной образовательной организации, при изучении определенных модулей, дисциплин и их циклов. Способами разрешения внутренних проблем могут быть межпредметные и трансдисциплинарные общности. Также внутренние проблемы можно решать путем создания интегративных объектов на мезауровне.

Таблица 1

Специфические признаки категорий и понятий

|

Категория или понятие |

Отличительные признаки |

Парное сравнение совместимых категорий и понятий |

|

Интеграция |

Образование целостности (для процесса), целостность (для результата), восполнение отсутствующего |

Интеграция – связь: Связь - средство интеграции Интеграция - система : Система - результат специального вида интеграции |

|

Связь |

Вид отношения между объектами (наряду с обособленностью), соответствие изменений в одних объектах изменениям в других |

Связь - структура : Связь - предмет структурирования |

|

Структура |

Совокупность связей между элементами объекта |

Структура – система: Структура - одна из базовых характеристик системы |

|

Взаимодействие |

Воздействие объектов друг на друга |

Взаимодействие - связь : Взаимодействие - вид связи |

|

Система |

Связность, целостность, иерархичность, открытость (для образовательных систем), оригинальность качества |

Система - связь : Объект представляется в системном виде, в котором отражены связи между его элементами, компонентами, подсистемами |

|

Синергия |

Взаимодействие, синергетический эффект |

Синергия - система : Синергизм - свойство сложных и сверхсложных самоорганизующихся систем |

|

Конвергенция |

Взаимодействие сфер общества, синергетический эффект |

Конвергенция - интеграция : Конвергенция - вид интеграции Конвергенция - синергия : Конвергенция - проявление синергии |

|

Междисциплинарность |

Установление связей между предметами на уровне всех компонентов образовательного процесса |

Междисциплинарность – связь: Междисциплирность - явление создания связей между содержанием дисциплин, организации согласованной, совместной деятельности преподавателей разных дисциплин и обучающихся |

|

Трансдисциплинарность |

Надпредметность установления связей, общность проблем как связующее звено дисциплин, транссогласование языков, трансдисциплинарность терминов |

Трансдисциплинарность – синергия: Трансдисцинарность - способ создания новой синергетической общности (сверхсложной системы) Трансдисциплинарность - междисциплинарность: Трансдисциплинарное знание может быть основой для установления обоснованных взаимодействий между дисциплинами, с учетом их наддисциплинарной общности (терминологической, проблемной, методической, технологической) |

Рис. 1. Связи феноменов в составе интеграции

На всех уровнях можно констатировать недостаточную проработанность совокупности внешних и внутренних связей разной типологии между объектами, неэффективность некоторых существующих взаимосвязей (структур) и их недостаточную реализацию на практике. Проблема актуализируется давно, де сятилетиями, периодически противоречия обостряются, что приводит к инновациям, спо собствующим ее разрешению. Накоплен значительный опыт по разрешению проблем рассогласованности и отсутствия гармонии как внутри сферы образования, так и на уровне ее внешних связей. В то же время проблема остается, что требует ее постановки и решения на теоретическом уровне.

Аспекты интеграции в образовании

Образование - открытая система, функционально взаимодействующая с другими сферами и общественными системами. Исторически и содержательно наиболее тесные связи сфера образования имеет с бизнесом, производством предпринимательством, с одной стороны, наукой - с другой стороны. Эти связи

Таблица 2

Предпосылки, факторы и проблемы, стимулирующие интеграцию в сфере образования в третьем десятилетии XXI в.

|

Уровни |

Предпосылки |

Факторы |

Проблемы |

|

Метауровень |

Общность или аналогичность проблем на мировом межгосударственном, внутригосударственном уровнях. Тенденции глобализации, универсализации, интернационализации. Цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности людей. Тенденция устойчивого развития мира |

Проблемный (необходимость решать проблемы средствами разных наук и технологий), кондиционный (влияние условий, достижений, технологий на развитие образования и связанных сфер), экзистенциальный (влияние всех проявлений особенностей существующего мира на современном этапе, в современных условиях), информационный (паритет природы, общества, культуры и информации в мире) |

Рассогласованность между требуемыми и реально достигаемыми результатами образования. Рассогласованность между уровнем развития разных сфер экономики и средним уровнем образованности и квалификации выпускников массового образования |

|

Мезауровень |

Функциональная ограниченность формального образования. Распространение разных практик непрерывного и дистанционного образования. Зрелость концепции непрерывного образования. Цифровая трансформация образования. Тенденция устойчивого развития всех сфер, в том числе образования |

Проблемный (необходимость и потенциальная возможность решать педагогические проблемы средствами разных наук и технологий), кондиционный (влияние достижений педагогической науки и практики, образовательных технологий на устойчивость развития образования), экзистенциальный (влияние сложившейся системы образования на его результаты; зрелость всех видов непрерывного образования и тенденция к их сплочению), информационный (множественность источников, форм хранения и способов передачи информации в образовании, развитие видов коммуникации в образовании) |

Неудовлетворенность сфер экономики уровнем образованности и квалификации выпускников. Отставание инфраструктуры сферы образования от инфраструктур других сфер. Необеспечение устойчивости развития образования |

|

Микроуровень |

Тенденция цифровой трансформации образования. Тенденция сетевого образования. Тенденция унификации образования. Тенденция сочетания разных видов непрерывного образования, изменение соотношение между ними в пользу роста значимости его неформального и ин-формального видов |

Проблемный (аналогичность внут-риучрежденческих проблем), кондиционный (цифровизация образования, изменение и расширение спектра коммуникаций), экзистенциальный (внедрение и широкое распространение неформального и информального образования, цифровых средств и технологий), информационный (множественность источников, форм хранения и способов передачи информации в образовании, развитие видов коммуникации в образовании) |

Необеспечение устойчивости развития образования на внутриуч-режденческом уровне. Ограниченность подходов к решению образовательных задач. Проблема качественного изменения процессуальных характеристик образования. Проблема достижения качественных результатов образования. Проблема их измерения |

никогда не прерывались. В настоящее время интеграция науки и образования закреплена нормативно ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 72, в которой регламентированы цели и формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании, а также отдельно подчеркивается форма интеграции в рамках реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): «путем проведения итоговой аттестации в форме оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и последующего ее представ- ления к защите в соответствии с законодательством о науке и государственной научнотехнической политике» [14]. В законе отмечены такие формы интеграции, как грантовая деятельность с привлечением обучающихся; взаимное привлечение сотрудников образовательных и научных организаций для выполнения «совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий»; создание научными организациями и организациями, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, лабораторий на базе образовательных организаций, а образовательными организациями – кафедр в научных организациях [15]. В рамках национального проекта «Наука» реализуются проекты «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2030 года». Именно на интеграции бизнеса, образования и науки строятся современные стратегии развития экономики [23, 24].

Не остаются без внимания и аспекты внутренней интеграции в сфере образования. Наиболее общие из них находят отражение в Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». В контексте требований закона можно понять актуальные направления внутренней интеграции в сфере образования: создание системы образования (глава 2), сетевая форма реализации образовательных программ (ст. 15), реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло- гий (ст. 16) [14]. С 2000 г. начата разработка современных концепций непрерывного образования в разных странах. В условиях информационной трансформации образования непрерывное образование неизбежно стало реальностью на практике, интегрируя формальные, неформальные и информальные его виды.

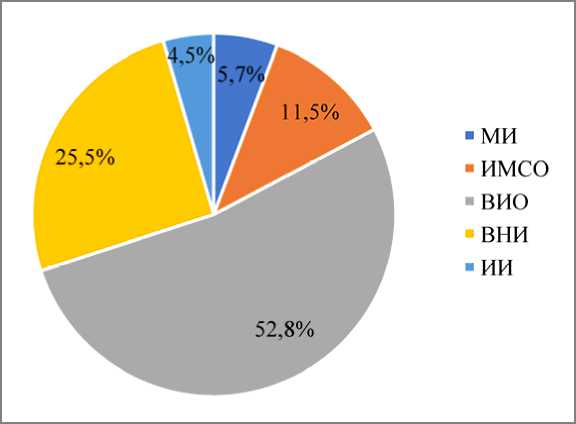

Результаты анализа научной литературы коррелируют с требованиями законодательства. Большинство исследований в сфере образования посвящены актуальным и востребованным направлениям. Выборочный анализ публикаций (n = 157) по ключевому словосочетанию «интеграция в образовании» позволил выявить процентное соотношение публикаций по тематике, что косвенно свидетельствует об актуальности исследования различных аспектов интеграции в образовании. Соотношение исследуемой проблематики по предмету интеграции в сфере образования отражено на диаграмме (рис. 2).

На рис. 2 использованы обозначения: МИ – методология интеграции в образовании; ИМСО – интеграция в международную систему образования; ВИО – внутренняя интеграция форм, уровней, методов, в том числе цифровых и искусственного интеллекта, сетевое взаимодействие внутри системы сферы образования; ВНИ – интеграция внешняя: с наукой, культурой, бизнесом, предпринимательством, сетевое взаимодействие с бизнесом; ИИ – инклюзия как интеграция.

Были выявлены ведущие аспекты интеграции в образовании:

Рис. 2. Соотношение исследуемых аспектов интеграции в образовании

-

• внутренний (внутри сферы образования: на мезауровне (между типами образовательных организации, между уровнями образования, его видами) и на микроуровне (внутри образовательной организации);

-

• внешний (интеграция с другими сферами функционирования общества) – это метауровень интеграции для сферы образования.

Также традиционно проблемы интеграции в образовании связывают с установлением междисциплинарных связей. Сегодня наряду с междисциплинарностью в контексте конвергенции синергии науки и технологии и распространения метода проектного обучения как стратегического, актуализируется и глубо- ко исследуется трансдисциплинарность. Ее идеи позволяют перейти от внутреннего механизма интеграции дисциплин к их надпредметной интеграции на основе направленности на решение мировых проблем. Идеи транс-дисциплинарности хорошо коррелируют с другими парадигмами современности: конвергентным подходов в образовании, концепциями устойчивого развития мира и непрерывности образования, теорией проектного обучения в образовании.

Заключение

Для подведения итогов нами составлена табл. 3, которая содержит различные аспекты интеграции сферы образования на мета-, меза-и микроуровнях.

Таблица 3

Аспекты интеграции в сфере образования

|

Аспекты интеграции в сфере образования и со сферой образования |

||

|

Интеграция на метауровне |

Интеграция на мезауровне |

Интеграция на микроуровне |

|

Кластер (промышленнообразовательные, региональные и др.) |

Интеграция формального, неформального, информального образования |

|

|

Конвергенция (часто – с внедрением NBIC-технологий) |

Междисциплинарность |

|

|

Трансдисциплинарность |

||

|

Образование для устойчивого развития |

||

|

Устойчивое развитие образования |

||

|

Сетевое взаимодействие образования и бизнеса |

Сетевое взаимодействие образовательных организаций |

|

|

Интеграция в мировую систему образования |

||

|

Внедрение дистанционного, онлайн и офлайн обучения |

||

|

Внедрение иных инновационных технологий |

||

|

Интеграция обучающийся с ОВЗ (инклюзия) |

||

|

Межкультурная интеграция |

||

Список литературы Феномен интеграции в теории и практике образования

- Ахлибинский, Б.В. Категориальный аспект понятия интеграции /Б.В. Ахлибинский //Проблемы диалектики. - Вып. 12. Диалектика как основа интеграции научного знания. - Л.: Изд-во ЛГУ. - 1984. - С. 50-59.

- Буданов, В.Г. Трансдисциплинарное образование, технологии и принципы синергетики / В.Г. Буданов // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. - М.: Прогресс. Традиция, 2000. - С. 14-22.

- Буданов, В.Г. Трансдисциплинарное образование в XXI веке: проблемы становления / B.Г. Буданов // сайт С.П. Курдюмова. - https://spkurdyumov.ru/education/transdisciplinarnoe-obrazovanie-v-xxi-veke/(дата обращения: 26.07.2023).

- Горинова, Е.В. Синергетика как интегратор науки и технологий / Е.В. Горинова, Н.З. Алиева, Ю.С. Шевченко // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - https:// science-education.ru/ru/article/view?id=7271 (дата обращения: 26.07.2023).

- Жекибаева, Б.А. Педагогическая интеграция как категория интегрированного обучения / Б.А. Жекибаева, А.Д. Калимова // Вестник Казах. нац. женского пед. ун-та. - 2019. - № 3. - C. 200-209.

- Игнатов, С.Б. Современное образование: трансформация в контексте устойчивого развития / С.Б. Игнатов // Философия образования. - 2012. - № 3 (42). - С. 130-136.

- Игнатова, В.А. Интеграция и дифференциация как универсальные категории науки и их отражение в теории и практике естественнонаучного образования / В. А. Игнатова // Образование и наука. - 2013. - № 2 (101). - С. 3-17.

- Калиева, О.М. Взаимодействие образования, науки и бизнеса как основа формирования инновационно-предпринимательской среды региона / О.М. Калиева, Н.В. Лужнова, И.А. Чет-вергова // Вестник Югор. гос. ун-та. - 2022. - № 4 (67). - С. 166-173.

- Кедров, В.М. Классификация наук: Прогноз К. Маркса о науке будущего / В.М. Кедров. -М.: Мысль, 1985. - 543 с.

- Киященко, Л.П. Философия трансдисциплинарности / Л.П. Киященко, В.И. Моисеев. -М.: Ин-т философии РАН, 2009. - 205 с.

- Князева, Е.Н. Синергетика как средство интеграции естественнонаучного и гуманитарного образования / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Высш. образование в России. - 1994. - № 4. -С. 31-36.

- Кубасов, О.П. Интеграция в образовании: сущностная характеристика / О.П. Кубасов // Казан. пед. журнал. - 2008. - № 10. - С. 70-77.

- Левин, Г.Д. Связь как философская категория / Г.Д. Левин // Вестник ун-та рос. академии образования. - 2006. - № 2. - С. 36-47.

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023). - https://www.consultant.ru/ document/consdocLAW_140174/0756c3991bfc73c05224a6128decc86bb0881129/ (дата обращения: 23.06.2023).

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372688/ 3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100085 (дата обращения: 23.06.2023).

- Философская энциклопедия. - https://terme.ru/termin/vzaimodeistvie.html (дата обращения: 23.06.2023).

- Философский словарь. - http://www.harc.ru/slovar/822.html#:~:text=integer%E2%80%94% 20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1 %o8B%D0%B9%2C%20%D1 %86%D0% B5%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C, %D0%B2%D0%BD%D1 %83%D1 %82% D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0% B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1 %8F%2C%20%D0%B2%20%D1 %82%D0%BE% 20%D0%B2%D1 %80%D0%B5%D0%BC%D1 %8F (дата обращения: 23.06.2023). DOI: 10.33941/ age-info.com24(5)2018005

- European Communities: A Memorandum on Lifelong Learning, issued in 2000 website UNESCO Institute for Lifelong Learning. - https://uil.unesco.org/document/european-communities-memorandum-lifelong-learning-issued-2000 (дата обращения: 23.06.2023). DOI: 10.3726/978-30351-0758-6/17

- From Environmental Education to Education for Sustainable Development / K. Webster, M.A. Zhevlakova, P.N. Kirillov, N.I. Koryakina. - St. Petersburg: Nauka Publ., 2005. - 137p.

- Shallcross, T. Sustainability Education, whole school approaches, and communities of action / T. Shallcross, J. Robinson // Participation and learning. - Dordrecht: Springer, 2008. - P. 299-320. DOI: 10.1007/978-1-4020-6416-6 19

- Sterling, S. Sustainable education: revisioning learning and change / S. Sterling, D. Orr. -Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2001. - 96p.

- Vaulin, S. Integration of Education, Science and Entrepreneurship in Student Training and Professional Development of Academic Staff and Enterprise Employees. INTED2017 Proceedings, 2017, pp. 2701-2704. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/097340821100600101 (accessed25.07.2023). DOI: 10.21125/inted.2017.0741

- Voloshina, I.A. Elite Engineering Project in Mixed Project Groups / I.A. Voloshina, I.O. Kotlya-rova // Proceedings of the 14th International Conference, 8-9 June 2017, Prague, Czech Republic, EU, pp. 528-535. DOI: 10.1111/j.1470-6431.2007.00654.x

- Water M. Teaching the Global Dimension: Key Principles and Effective Practices. New York, USA: Routledge Publ., 2007. - https://www.routledge.com/Teaching-the-Global-Dimension-Key-Principles-and-Effective-Practice/Hicks-Holden/p/book/9780415404495 (дата обращения: 23.06.2023).