Формирование креативного компонента системного мышления студентов экономических специальностей в ходе иноязычной подготовки

Автор: Филимонова Е.Ю.

Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu

Рубрика: Проблемы подготовки специалистов в системе профессионального образования

Статья в выпуске: 7 (200), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен опыт формирования креативного компонента системного мышления у студентов-экономистов в ходе иноязычной подготовки. Дана методика педагогического эксперимента. Финальная диагностика, показавшая двухкратное увеличение представленности продвинутого и высокого уровней, и расчеты по χ2 критерию Пирсона подтвердили эффективность формирования системного мышления при одновременном достижении целей языковой подготовки.

Системное мышление, принятие решений, креативность, аутентичные материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/148331978

IDR: 148331978

Текст научной статьи Формирование креативного компонента системного мышления студентов экономических специальностей в ходе иноязычной подготовки

Необходимость развития системного мышления (далее – СМ) будущих экономистов и управленцев в процессе профессиональной подготовки закреплена во ФГОС 3++ по соответствующим направлениям в качестве универсальной компетенции УК-1 «Системное и критическое мышление» [9]. За последние десятилетия отечественная педагогика обогатилась экспериментальными исследованиями, посвященными формированию СМ в целом (З.А. Решетова, И.А. Сычев, В.В. Черников, В.А. Ширяева) и отдельно средствами информационных технологий (Н.В. Городецкая, В.В. Кучугуров, М.А. Науменко, Ю.В. Федосеева); а также среди разных целевых аудиторий: будущих педагогов (Е.Н. Ляшко, У.С.А. Мунаев, Н.А. Сапожкова) и специалистов естественнонаучных областей (Д.О. Данилов, Е.В. Иваньшина). Однако отмечается отсутствие крупных работ, направленных на формирование системного мышления в ходе иноязычной подготовки, несмотря на благоприятную среду, создаваемую ею для развития СМ. Так, Г.В. Котова аргументирует значимость дисциплины «Иностранный язык» для формирования СМ, указывая на внутреннюю системность языковых структур, их связь с когнитивными процессами, метапредметный характер дисциплины, применение коллективных креативных методик и погружение в разнообразные социокультурные контексты [3, с. 160].

В данной работе описан собственный опыт организации эксперимента по формированию СМ студентов экономического направления РЭУ им. Г.В. Плеханова. Деятельность по формированию СМ была интегрирована в дисциплину «Иностранный язык» (общий английский, первый курс) и проводилась при наличии экспериментальной и контрольной групп (далее – ЭГ и КГ соответственно) по 33 человека каждая с внедрением аутентичных иноязычных материалов и метода разрешения аутентичных проблемных ситуаций. Мы сфокусируемся на самом высокоуровневом – креативном – компоненте СМ и осветим теоретические положения данного исследования, ход эксперимента и его результаты.

Теоретические положения . Анализируя разнообразные определения СМ, отмечаем склонность большинства авторов использовать в дефинициях понятия «система» и «мышление». Таковы, например, определения, приводимые Дж. Р. Грос [11, c. 110] и И.А. Сычевым [9, с. 39]. Однако, на наш взгляд, сами эти термины также должны быть кратко объяснены в определении СМ, что подтолкнуло нас к формулированию соб-

ственного, основанного на понимании мышления С.Л. Рубинштейном как процесса «отражения объективной реальности» [6, с. 26]. В нашей работе, таким образом, СМ трактуется как процесс познавательной деятельности, при котором объекты действительности рассматриваются как целостности с внутренней сложностью и организованностью частей.

Рассмотрим понимание понятия «креативность» в современной педагогике и охарактеризуем ее в контексте применения СМ. Е.В. Слепак связывает ее со способностью личности мобилизовать накопленные знания и визуальный опыт для разработки инновационных решений социально значимых проблем или совершенствования существующих практик. Исследовательница также называет креативность «компетенцией XXI века» [8, с. 346]. Кроме того, креативность упоминается как одна из востребованных корпоративных компетенций в работе Л.А. Вовси-Тиллье [1, c. 49]. В нашем исследовании креативный компонент СМ определялся как способность целенаправленно преобразовывать существующие системы и создавать новые, находя оптимальные решения проблем на основе системного подхода. Мы оценивали развитие этого компонента по двум основным показателям: способность находить оптимальные решения с переопределением функций частей системы и умение объективно оценивать результаты таких изменений. Уделяли внимание элементам рефлексии, информационного поиска и групповой работы при оценке креативного аспекта СМ, что основывается на идеях П.Я. Гальперина о подходах к решению творческих задач, включающих восполнение пробелов в собственных знаниях, взгляд на проблему с новой точки зрения и выдвижение предположений. В научно-педагогическом дискурсе эти идеи уже становились методологической основой развития СМ, например, в экспериментальном исследовании У.С.А. Мунаева [4, с. 22].

Другой категорией, теоретически значимой для понимания сути эксперимента, является аутентичность, фигурирующая как в содержании обучения (при отборе материалов для заданий, на основе которых формировалось СМ), так и в методах (аутентичные проблемные ситуации как педагогическое условие успешности формирования СМ). Понятие «аутентичность», происходящее от латинского слова «естественный», в современной методике преподавания обычно обозначает реальные, неадаптированные материалы. М.В. Данилин указывает на прагматический характер определений аутентичности в методике преподавания языков и предлагает конкретизировать это понятие через следующие характеристики: создание и использование материалов носителями языка, функциональность в реальной коммуникации, практическое применение в языковой среде и соответствующее лексико-грамматическое наполнение [2, с. 58]. Расширяя понимание аутентичности, современные исследователи выходят за рамки текстовых материалов к понятию «аутентичной ситуативности», т.е. реальным случаям, используемым для формирования практических навыков. В нашем исследовании этот подход трансформируется в использование аутентичных проблемных ситуаций, демонстрирующих применение СМ.

Предварительная диагностика . Деятельность по развитию данного параметра предварялась диагностикой, проведенной в ходе констатирующего эксперимента с помощью метода решения проблемной ситуации. Работа студентов в КГ и ЭГ проходила в малых группах (3–4 человека) и включала следующие этапы: аналитический (вычленение из предложенных высказываний конкретных претензий, в том числе имплицитных), синтетический (обобщение выявленных недостатков), расставление приоритетов по степени значимости, определение точек воздействия, мозговой штурм вариантов решения, выбор решения с аргументацией его оптимальности, презентация разработанного решения для других групп, групповая рефлексия.

Выбор этой методики проверки обусловлен тем фактом, что он интегрирует все принципы системного подхода, определенные ранее в нашей работе, посвященной соот- 46

ношению понятий системного и критического мышления [10, с. 251–252]. Так, этап приоритезации предполагает самостоятельную постановку группой участников цели дальнейшего воздействия на локальную систему (компанию) в условиях множественности выявленных проблем, что реализует принцип целенаправленности . Учет различных заинтересованных сторон требует масштабирования восприятия от конкретных инцидентов до уровня всей компании и отрасли, а также реализует принцип дуальности анализа и синтеза при рассмотрении частных случаев и последующем синтезе общих закономерностей. Процесс выявления проблемных элементов системы и обоснования предлагаемых решений с точки зрения роли и связи этих элементов в надсистеме соответствует функциональному принципу и принципу модульности , а прогнозирование последствий внедрения разработанных мер реализует принцип динамизма . Таким образом обеспечивается контроль соответствия процесса принятия решений всем принципам системного подхода.

Для того чтобы принять решение о том, какому уровню результативности по креативному аспекту будет соответствовать полученная сумма баллов, сопоставим полноту эффективного выполнения задания с характеристикой уровня, учитывая сложность его достижения:

-

1. Недостаточный уровень мало нехарактерен для большинства студентов бакалавриата, так как многие элементы СМ совпадают с элементами житейской логики и формируются в процессе любого обучения, включая школьное. Мы будем присваивать этот уровень студентам, набравшим менее 45% от возможной суммы баллов за критерий.

-

2. Минимальный уровень характеризуется неполнотой, поверхностностью, интуитивностью, либо крайней рецептурностью при принятии решений. Однако на этом уровне все же присутствует понимание основополагающих, значимых и наиболее выдающихся аспектов систем. Это уровень, на котором решения при внешней общей разумности будут далеки от оптимального варианта или необходимой функциональной полноты. Следовательно, мы будем относить участников эксперимента к этому уровню при наборе от 45%, но менее чем 65% от возможной суммы баллов.

-

3. Продвинутый уровень указывает на формальную полноту анализа, способность к генерации идей. В практическом смысле на этом уровне мы ожидаем, что достигнутая системность мышления начнет «приносить плоды» – оказывать позитивное влияние на учебную и профессиональную деятельность будущего экономиста. Однако этому уровню все еще свойственна частичная нехватка инициативности и творческого подхода.

-

4. Высокий уровень отмечен самостоятельностью в исследовательской деятельности, субъектной позицией в отношении своей роли. На этом уровне сформированности СМ будут находиться студенты, получившие от 85%.

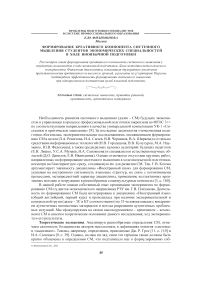

Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента по креативному компоненту СМ

Для достижения этого уровня мы назначим порог от 65% от возможной суммы баллов за критерий, но менее чем 85%.

Исходя из этих соображений, при максимально возможной сумме баллов равной десяти мы считали результат менее 4,5 баллов соответствующим недостаточному уровню сформированности СМ по креативному критерию; от 4,5, но менее 6,5 – минимальному уровню; от 6,5, но менее 8,5 – продвинутому; от 8,5 – высокому. Распределение студентов по результатам данной методики проверки представлено на рисунке 1 (рис. 1).

Недостаточный уровень сформированности СМ по креативному критерию наблюдается лишь у около 8% всех участников, что является наименьшим количеством оказавшихся на этом уровне в сравнении с остальными критериями (мотивационным, теоретическим, интегративным). Мы можем объяснить это нивелирование крайних негативных значений групповым характером работы. Наше предположение о роли кооперации подтверждается и наибольшим среди всех аспектов количеством участников на минимальном уровне (59%) – конструктивное взаимодействие некоторых студентов «подтянуло» их результат, по меньшей мере, до минимального уровня. При этом на два более высоких уровня приходится треть от общего количества студентов (24% на продвинутый уровень и 9% на высокий).

Ход формирования креативного компонента СМ . В нашей четырехэтапной модели формирования СМ развитие креативного компонента происходило на двух последних этапах: рационально-преобразующем и рефлексивно-прогностическом (первые два – теоретико-ориентировочный и инструментальный). В рамках каждого этапа в иноязычную подготовку ЭГ интегрировались несколько подтем, связанных с процессуальными (т.е. относящимися к процессу принятия решений) компонентами СМ. КГ продолжала обучение без внедрения материалов, нацеленных на формирование СМ. Рассмотрим отдельно каждый тематический раздел одновременно, исходя из его роли в формировании СМ и достижения целей дисциплины «Иностранный язык», при использовании УМК New Language Leader Upper-Intermediate.

Раздел “Setting Objectives” направлен на развитие способности к целеполаганию и генерации альтернативных вариантов решений по выбранным критериям оптимальности. В рамках подтемы предлагались две проблемные ситуации для разрешения:

-

• разработка оптимального туристического маршрута в соответствии с целями клиента на основе аутентичных туристических брошюр и материалов, в ходе которой студенты трансформировали расплывчатые пожелания в измеримые цели по системе SMART и согласовывали эти цели с избыточным количеством туристических опций;

-

• анализ и планирование личных целей: парное интервьюирование для системного анализа личных целей с последующей разработкой плана их достижения. Это позволяло рассмотреть цели в многомерном контексте (визуализация результата, необходимые ресурсы, системные влияния и риски, временные параметры, ценности) а также трансформировать их в структурированный план действий.

Данный раздел реализовывался в контексте темы “Transport” по программе дисциплины «Иностранный язык», релевантность которой обеспечивалась тематически (проблемная ситуация о разработке маршрута) и лингвистически (активизация транспортной лексики в ходе решения проблемной ситуации, применение модальных глаголов при обсуждении возможностей и приоритетов). С точки зрения коммуникативных целей дисциплины отметим, что навыки описания графиков и таблиц, изучаемые в теме “Transport”, применяются при рассмотрении расписаний, карт и маршрутных схем; речевой жанр переговоров (между «туристами» с различными предпочтениями и «тур- агентами» с ограниченными ресурсами) демонстрирует динамический процесс достижения компромисса при взаимодействии подсистем с разными целями.

Раздел “Resource Evaluation” направлен на развитие способности к определению достаточности имеющихся ресурсов для решения задачи и осуществлению информационного поиска с критическим рассмотрением источников в условиях их избыточности или недостаточности. Проблемные ситуации включали:

-

• отбор онлайн-курсов, соответствующих потребностям одногруппника, что подразумевает анализ как образовательных потребностей другого человека, так и доступных курсов по множеству параметров (содержание, формат, продолжительность, преимущества). С точки зрения рассмотрения коллектива как системы задание позволяет интегрировать эмпатическое понимание субъекта как системы и критическую оценку образовательных ресурсов; это моделирует профессиональные ситуации подбора оптимальных решений;

-

• выбор перспективных партнеров для организации, в рамках которого происходит оценка различных компаний и учреждений как потенциальных элементов расширенной организационной системы, определение критериев совместимости, прогнозирование потенциальных синергетических эффектов и рисков партнерства, т.е. моделируется реальный процесс анализа ресурсов в условиях множественности факторов оценки.

Данный раздел был реализован во время изучения программной темы “Communication” по иностранному языку и лингвистически соотносится с ней благодаря актуализации сравнительных грамматических конструкций для оценки информационных ресурсов, возможности применять модальные глаголы для выражения рекомендаций. Коммуникативный формат советов и рекомендаций из учебной темы по иностранному языку применяется в проблемной ситуации для обоснования выбора курсов и партнеров. Кроме того, развиваются заявленные в навыки убеждения и аргументации при защите выбора перед аудиторией.

Раздел “Identifying Options and Outcomes” имел своей целью развитие навыков исчерпывающей аргументации собственных решений с предугадыванием и опровержением возможных возражений, а также определение критериев оптимальности принимаемого решения. Помимо тренировочных упражнений и дискуссий, его изучение включало решение проблемных ситуаций:

-

• отбор кандидатов на основе реальных резюме, что требовало разработки собственной системы оценки с определением весовых коэффициентов для разных компетенций и аргументации выбора с предвосхищением возможных контраргументов;

-

• кейс о преподавателе, принимающем решение относительно неуспевающего студента с разработкой вариантов педагогического воздействия и анализом потенциальных последствий. В рамках задания требовалось рассмотреть иерархию критериев оптимальности, таких как образовательная справедливость, педагогический аспект, требования организации. Также данная ситуация позволила проработать позиции различных стейкхолдеров.

Данный раздел, интегрированный в изучение главы “Psychology” по УМК, тематически соответствует ей за счет рассмотрения психологических аспектов проблемных ситуаций о преподавателе и студенте (ролевой анализ в образовательной среде) и об отборе кандидата (оценка личности). Лингвистически актуализировалась тема относительных придаточных предложений, которые использовались в аргументации при выполнении креативных заданий, а лексика по теме психологии применялось при оценке решений, затрагивающих социальные системы (образовательную и рабочий коллектив). Коммуникативная релевантность достигалась благодаря моделированию ситуации подготовки психологических советов при формулировании рекомендаций для преподавателя и сотрудника по подбору персонала, а речевой жанр эссе с указа-

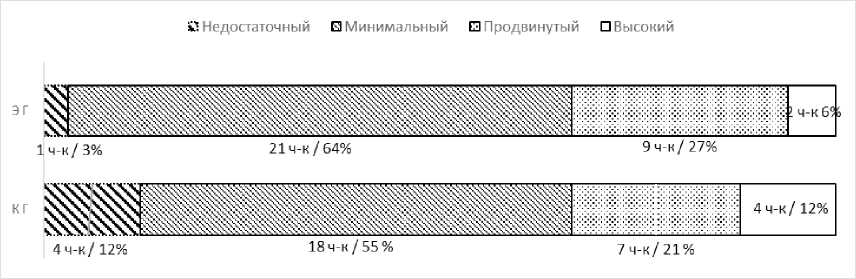

Рис. 2. Результаты финальной диагностики уровня сформированности системного мышления по креативному компоненту СМ нием преимуществ и недостатков соответствует задаче раздела УМК – развивать навыки аргументации.

Результаты эксперимента и заключение . По окончании формирующего этапа эксперимента была проведена повторная диагностика по креативному критерию сфор-мированности СМ. Мы придерживались той же методики (решение проблемной ситуации), критериев оценивания и распределения баллов, в том числе для определения пороговых значений соответствия уровням сформированности СМ, что и на констатирующем этапе (рис. 2).

Доля студентов ЭГ суммарно на продвинутом и высоком уровнях возросла с 33% почти до 70%. Особенно заметен прирост в категории продвинутого уровня (с 9 до 18 человек), в то время как количество студентов с минимальным уровнем значительно сократилось (с 21 до 9 человек). Сохранение одного студента на недостаточном уровне может указывать на наличие устойчивых личностных барьеров.

Сравнение с КГ, где изменения незначительны (минимальный уровень остался неизменным – 18 человек, а продвинутый вырос лишь с 7 до 10), подтверждает эффективность разработанных педагогических условий для развития креативного компонента СМ.

Представляется важным проверить статистическими методами степень сопоставимости результатов КГ и ЭГ по признаку сформированности у их участников СМ до начала формирующего эксперимента и после его окончания. Так как наша задача состоит в сопоставлении двух эмпирических распределений одного и того же признака (количество студентов на определенном уровне), мы используем χ2 критерий Пирсона, который, как утверждает Е.В. Сидоренко, позволяет работать с выборками n≥30 [7, с. 118]. Расчитанная величина для сопоставления распределений признака количества студентов ЭГ по уровням сформированности креативного критерия до и после формирующего эксперимента равна 22,581, что говорит о статистической достоверности различий в распределениях на констатирующем этапе и при финальной диагностике. Для КГ же χ2 величина по критерию Пирсона составила лишь 3,431, что меньше критической величины [Там же, с. 328], т.е. говорит об отсутствии статистически значимых изменений относительно констатирующего этапа.

Проведенное исследование подтверждает возможность целенаправленного формирования креативного компонента системного мышления будущих экономистов и управленцев в рамках иноязычной подготовки. Интеграция специально разработанных материалов в дисциплину «Иностранный язык» через разделы “Setting Objectives”, “Resource Evaluation” и “Identifying Options and Outcomes” позволила сформировать навыки целеполагания, оценки ресурсов, выработки и аргументации решений. Представленные аутентичные проблемные ситуации (разработка туристического маршрута, отбор курсов и партнеров, анализ резюме кандидатов, решение педагогического кейса) органично вписались в тематический, лингвистический и коммуникативный аспекты программы иностранного языка, одновременно стимулируя развитие СМ. Иными словами, доказана возможность одновременного достижения целей языковой подготовки и формирования компетенции УК-1 «Системное и критическое мышление», в настоящее время не включенной в карту компетенций по дисциплине «Иностранный язык».