Игровая деятельность как форма воспитания детей младшего школьного возраста

Автор: Косян Лиана Левановна

Журнал: Artium Magister @artium

Рубрика: Современные технологии обучения и воспитания

Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Игра является необходимым условием всестороннего развития детей и основным средством разнообразия и эмоционального обогащения процессов воспитания и обучения. В статье представлены результаты теоретического обзора на проблему воспитания и место игры в нем. В эмпирической части подведены итоги исследования ведущего типа родительских отношений в современных семьях, где воспитываются дети младшего школьного возраста и представлен анализ данных об особенностях применения игровых форм деятельности в воспитательном процессе.

Игра, игровая деятельность, воспитание, семья, тип родительского отношения, дети младшего школьного возраста

Короткий адрес: https://sciup.org/149140760

IDR: 149140760 | УДК: 37.013

Текст научной статьи Игровая деятельность как форма воспитания детей младшего школьного возраста

Игра занимает очень важное место в процессе психического, физического и социального развития ребенка. Через игровую форму работы дети изучают разные виды деятельности, учатся понимать и осознавать чувства других людей. В ходе игры приобретаются навыки общения, развиваются познавательные функции, формируются личностные и нравственные качества. Поэтому игра является наиболее эффективным и продуктивным средством воспитания и обучения, так как усвоение новой информации происходит в интересной для ребенка форме [2, с. 27; 3].

Для детей младшего школьного возраста игра является ведущим способом проведения досуга. Игровая деятельность и ее активизация у младших школьников является основой формирования социального опыта, различных умений и навыков, личностных характеристик.

В отечественной и зарубежной педагогике и психологии проблему игровой деятельности изучали П.П. Блонский, Л.С. Выготский, К. Гросс, Я. Корчак, С.Л. Рубинштейн, Г. Спенсер, К.Д. Ушинский, Ф. Фребель, Д. Эльконин и другие [4, с. 568].

Не менее значима игра и в воспитательном процессе в рамках семьи. Игровые действия способствуют расширению представлений о семье, установлению более крепких и теплых внутрисемейных отношений. Также они помогают сформировать семейные традиции и осознать будущие обязанности [1, с. 64].

Методы

Цель нашего исследования – выявить особенности игры младших школьников как воспитательного метода в семьях с разным типом родительского отношения.

Под родительским отношением в данном случае понимается систематически выстроенная совокупность различных чувственных проявлений по отношению к ребенку, поведенческих паттернов, реализуемых в коммуникации с ним, особенностей восприятия, понимания личности ребенка, его характера и поведения.

Для достижения поставленной цели нами было проведено эмпирическое исследование на базе МАОУ «СОШ № 4» города Арамиль Свердловской области. Для его реализации были использованы следующие методы: анкетирование (авторская анкета включала 20 вопросов об игре и ее характеристиках) и тестирование («Тест-опросник родительского отношения» (ОРО), авторы А.Я. Варга, В.В. Столин). Все методики были переведены в онлайн-формате с помощью платформы «Google-формы». Выборку исследования составили 103 родителя детей начальных классов, возраст которых варьировался от 26 до 55 лет. Результаты были обработаны с использованием математической программы SPSS Statistics (описательная статистика, дисперсионный однофакторный анализ).

Результаты и их обсуждение

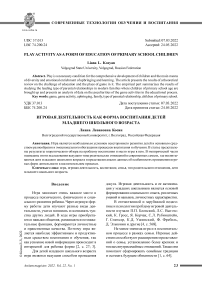

По типу отношений внутри семьи между детьми и родителями данные распределились следующим образом (рис. 1).

Проанализировав рисунок 1, мы можем сделать ряд выводов. В большинстве семей (96 %) безусловное принятие индивидуальности ребенка выражено на среднем уровне. То-есть какие-то отдельные его качества и особенности они могут принимать и поддерживать, а какие-то наоборот – не признавать и даже отвергать.

Большая часть опрошенных семей (76 %) искренне заинтересованы в том, чем увлекается ребенок, кроме того, на высоком уровне оценивают его способности, поддерживают проявления самостоятельности и инициативности. Остальная четверть родителей на среднем уровне придерживаются в воспитании вышеописанных принципов. Могут иногда смотреть на ребенка «с высока» и забывать о важности общения с ним «на равных».

В вопросе соблюдения необходимой психологической дистанции между родителем и ребенком треть семей (30 %) демонстрируют высокий уровень симбиотических отношений. Такие родители не устанавливают никаких психологических границ между своим пространством и пространством ребенка, стараются быть как можно ближе к своему чаду и удовлетворять абсолютно все его потребности. Проявлению другой крайности подвержена небольшая часть исследуемых семей (12 %). Они же, наоборот, выстраивают значимую дистанцию между собой и ребенком, почти не заботятся о его нуждах.

В ходе анализа особенностей применения авторитарного подхода к воспитанию было выявлено, что большинство родителей (65 %)

■ Низкий уровень ■ Средний уровень ■ Высокий уровень

Рис. 1. Распределение исследуемых семей по типу родительских отношений

умеют соблюдать необходимые границы требовательности и способны в соответствии с условиями регулировать степень контроля. Пятая часть семей (21 %), напротив, совсем не считают нужным прибегать к любым проявлениям авторитарности и контроля в адрес ребенка.

Уровень инфантилизации родителями любых проявлений деятельности ребенка в основном остается на низком уровне (74 %). То есть его различные неуспешные попытки в достижении чего-либо считаются случайным совпадением. На вере в способности ребенка это не отражается.

Далее опишем основные значимые результаты, иллюстрирующие особенности игровой деятельности как воспитательного метода в зависимости от доминирующего типа родительского отношения в семье.

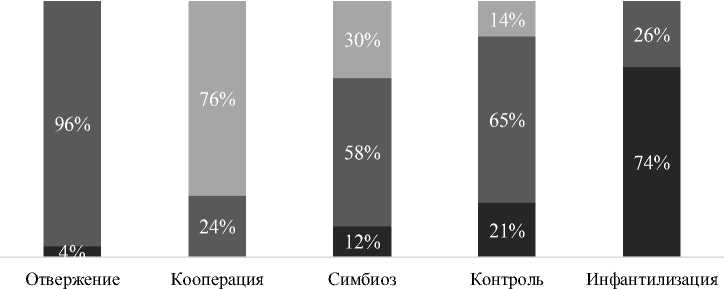

Родители, применяющие авторитарные модели воспитания, чаще занимаются с ребенком совместной игровой деятельностью или же выполняют наставническую функцию и предоставляют ребенку самому организовать свой досуг (p = 0,037) (рис. 2).

Также в таких семьях дети в основном все имеют какую-либо любимую игру ( p = 0,012). Это можно связать с тем, что игра совместно с родителями больше увлекает и развивает ребенка, от чего появляется сильная эмоциональная привязанность к какой-то определенной игре, во время которой он чувствует себя наиболее счастливым и удовлетворенным. В семьях же, где контроль за детьми не осуществляется, родители в большей мере не заинтересованы в совместном времяпрепровождении за игрой, а их дети не могут выделить одну ведущую игру, которая им нравится больше остальных.

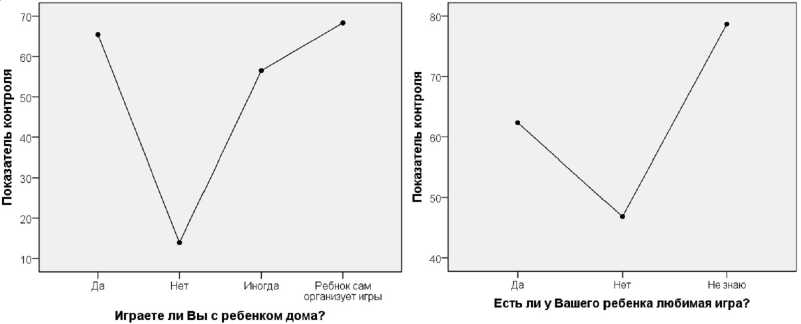

Также обнаружены некоторые особенности игрового процесса, зависящие от уровня принятия родителями индивидуальности и особенностей ребенка (рис. 3).

Высокие показатели безусловного принятия ребенка таким, какой он есть, отмечаются в семьях, где практикуется совместная игровая деятельность ( p = 0,027). К тому же при таких

Рис. 2. Влияние показателя контроля на игровую деятельность ребенка

Рис. 3. Влияние показателя принятия на игровую деятельность ребенка

отношениях родители в большей степени осознают тот факт, что игра является средством отражения социального опыта, который приобретает ребенок ( p = 0,033). Вероятно, это связано с тем, что высокий уровень принятия помогает прийти к осознанию, что время, проведенное с ребенком в совместной деятельности, является настоящей ценностью прежде всего для него. Такой родитель понимает потребности своего чада, поддерживает его планы и без сожаления проводит с ним свободное время.

Заключение

Таким образом, основные выводы нашего исследования представляются следующими:

-

1. В настоящее время преобладают семьи с таким типом родительских отношений, который отличается высоким уровнем кооперации, средним уровнем принятия и контроля своих детей, симбиоза с ними, и низким уровнем ин-фантилизации их поведенческих проявлений.

-

2. Для семей, в которых признается важность наличия авторитарных принципов воспитания и реализуется умеренный контроль ребенка, больше характерен такой феномен, как совместная игра. Такое воспитание обеспечивает формирование преданности детей определенной игре или виду игр.

-

3. Внутри семей с высокой сформирован-ностью родительского безусловного принятия своих детей более распространена практика совместной игровой деятельности.

Полученные результаты будут полезны при разработке дидактических программ и методических рекомендаций для педагогов и педагогов-психологов, осуществляющих деятельность в рамках образовательных организаций для реализации сотрудничества семьи и школы в области развития игровой деятельности детей. Кроме того, данные могут послужить теоретической основой для формирования рекомендаций для работы с родителями.

Список литературы Игровая деятельность как форма воспитания детей младшего школьного возраста

- Зайченко, Ю. В. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования образа семьи у детей дошкольного возраста / Ю. В. Зайченко, А. А. Мельникова // Актуальные исследования. - 2020. - № 5 (8). - С. 63-65. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://apni.ru/article/369-syuzhetno-rolevaya-igra-kak-sredstvo (дата обращения: 22.12.2021). - Загл. с экрана.

- Николаева, Л. Ю. Игровая деятельность дошкольников / Л. Ю. Николаева, Е. А. Николаева // Образование и воспитание. - 2016. - № 2 (7). - С. 25-29. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://moluch.ru/th/4/archive/29/859 (дата обращения: 22.12.2021). - Загл. с экрана.

- Технологии благополучия деятельности преподавателя: проблемы измерения и понимания / Л. Ю. Логунова, А. Н. Уткина, Я. Г. Коваленок, Д. В. Ушаков // Artium Magister. - 2019. - Т. 19, № 1. - С. 21-30.

- Шевчук, И. В. Игра как форма досуга младших школьников / И. В. Шевчук, М. А. Гурнак // Молодой ученый. - 2017. - № 2 (146). - С. 567-569. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://moluch.ru/archive/146/40970 (дата обращения: 21.12.2021). - Загл. с экрана.