Методические приёмы учебной деятельности учащихся основной школы с квантованными текстами при изучении географии

Автор: Летягин Александр Анатольевич, Пятунин Владимир Борисович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматриваются методические приёмы учебной деятельности обучающихся при работе с квантованными текстами в процессе изучения географии в основной школе; приведены примеры новых методических приёмов, использованных авторами современных учебников географии. Осуществлена их систематизация на основании видов познавательных универсальных учебных действий; определены предметные и метапредметные результаты обучения, обусловленные использованием предлагаемых приёмов в соответствии с требованиями к реализации системно-деятельностного подхода. Авторы рассматривают значение и проблему понимания учебного текста обучающимися в широкой исторической перспективе, выделяют трудности и причины непонимания текстов учебников, характеризуют структуру и свойства учебных текстов, выделяют группы приёмов квантования учебных текстов и приводят примеры их использования в учебной деятельности с целью формирования когнитивного и практического опыта.

Учебный текст, учебник географии, методические приёмы квантования географического текста, систематизация методических приёмов квантования географического текста, приёмы использования квантованных учебных текстов при изучении географии в основной школе, смысловое чтение

Короткий адрес: https://sciup.org/149140338

IDR: 149140338 | УДК: 373.167.1:911 | DOI: 10.24158/spp.2022.7.26

Текст научной статьи Методические приёмы учебной деятельности учащихся основной школы с квантованными текстами при изучении географии

В настоящем исследовании предлагаются эффективные приёмы формирования предметных и метапредметных образовательных результатов в процессе самостоятельной деятельности обучающихся с учебными текстами при изучении географии в основной школе.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: охарактеризовать основные положения теории квантования учебных текстов; выявить группы методических приёмов квантования учебных текстов географического содержания и способы их использования в учебной деятельности; определить образовательные результаты формирования когнитивного и практического опыта при работе с текстами географического содержания.

Несмотря на существование разнообразных методик работы с учебными текстами, в настоящее время в педагогике важной проблемой обучения является поиск новых методов, форм и приёмов, которые, прежде всего, будут направлены на достижение учеником понимания и усвоение изучаемого им учебного материала (Алямкина и др., 2019; Валюшина, 2020; Галактионова, 2021; Лозин, 2021; Музюкин, 2021).

Знания и умения без понимания могут формироваться лишь путём механического заучивания или пересказа, что не способствует осмыслению полученных сведений, а лишь создаёт видимость усвоения прочитанного. При такой подготовке школьник в лучшем случае в дальнейшем сможет адаптироваться к некоторым простейшим жизненным ситуациям, где у него будет возможность точно воспроизвести недавно полученную информацию или повторить по алгоритму некоторые действия.

В начальной школе образовательный процесс зачастую строится на изложении учебной информации учителем, только потом ученики приступают к чтению учебников в качестве закрепления изученного материала. Это упрощает усвоение материала, однако не способствует формированию умения добывать информацию самостоятельно, находить в учебном тексте главную мысль и факты.

В основной школе учебные тексты постепенно становятся более объёмными, а, значит, и более сложными для восприятия. У школьников возникают различные трудности, связанные с пониманием изучаемого материала, что влечёт за собой снижение познавательного интереса к учёбе.

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося, включающее овладение основами наук, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению1.

Все перечисленные навыки и направления в развитии личности невозможно сформировать без умения самостоятельно находить информацию, чему, в первую очередь, способствует чтение учебной, художественной и публицистической литературы.

В связи со сложившейся педагогической проблемой в ХХ веке в дидактике стали появляться исследования, рассматривающие смысловое восприятие письменных и устных текстов, чтение в контексте речевой деятельности, вопросы восприятия и понимания учебных текстов, формы нарушения понимания текстов и т. п. Позже были разработаны различные методики работы с текстом. Однако в настоящее время проблема остаётся и до сих пор требует новых решений.

Вопросы понимания учебного текста и приёмы работы с ним на протяжении последних лет изучаются многими исследователями: М.А. Баскиным2, В.А. Грошенковой3, Н.С. Зыряновой (2018), Л.Ю. Левковой4, Н.С. Хохловой5 и др. Вопрос квантования учебных текстов затрагивается в работе В.И. Заики6. Проблема понимания учебных текстов географической направленности в основной школе на уровне кандидатских и докторских диссертаций не исследована. Также в настоящее время отсутствуют исследования, касающиеся квантования учебных текстов географического содержания, что определяет новизну проведённой систематизации методических приёмов учебной работы с квантованными текстами с целью формирования когнитивного и практического опыта обучающихся.

Современный образовательный процесс предполагает использование разнообразных технологий, методов и приёмов обучения. Большинство учителей стараются применять их на практике, чтобы сделать процесс обучения интересным и познавательным. Несмотря на это, наиболее важным в обучении становится самостоятельное получение школьниками информации. Сделать это можно разными способами: с помощью просмотра фильмов и передач, общения со взрослыми или сверстниками, однако основным способом получения учебной информации для школьников является чтение. Источниками для чтения, помимо учебников, как правило, выступают газеты и журналы, художественная и научно-популярная литература.

О важности и значимости чтения в процессе обучения говорили великие педагоги. Я.А. Ко-менский считал чтение одним из основополагающих аспектов мыслительной деятельности, поскольку в книгах содержатся ценные наставления, благородные примеры, нравственные заветы и правила. Кроме этого, Я.А. Коменский указывал на необходимость внимательно подходить к процессу чтения книг, отмечая и записывая главное (Коменский, 2000).

Отечественный мыслитель К.Д. Ушинский считал, что чтение формирует запас разносторонних знаний – исторических, психологических, литературоведческих, и говорил о важности вдумчивого чтения, благодаря которому раскрывается смысл заложенной в тексте мысли1.

А.И. Герцен утверждал, что чтение способствует всестороннему формированию личности учащегося. По его словам, без чтения не может быть образования, поскольку только оно развивает ум, талант и вкус2.

Л.Н. Толстой называл чтение одним из важнейших способов обучения. Он разделял чтение на два вида: механическое и постепенное. Л.Н. Толстой считал, что обучение необходимо начинать с «народных» произведений: басен, пословиц, поговорок, сказок, легенд, песен, загадок и т. п., а затем постепенно переходить к изучению великих писателей прошлого и современности. Именно такое осознанное чтение принесёт гораздо больше пользы, чем «механическое»3.

В педагогических идеях А.С. Макаренко также нашла отражение идея важности чтения книг в процессе обучения. Размышляя о читателе в целом, А.С. Макаренко говорил, что читатель должен искать в книгах мудрость, знания и идеи. Кроме этого, он особенно выделял важность того, что именно читают его воспитанники: все книги без разбора или книги по определённой тематике. По мнению А.С. Макаренко, без чтения невозможно формирование личности, ведь только в процессе чтения формируется общая культура и грамотность4.

В.А. Сухомлинский также отмечал значимость чтения книг для образования, выделяя чтение как одну из важных педагогических проблем современности. Педагог утверждал, что главной задачей школы является открыть ученику мир книг как неисчерпаемый источник знаний и привить любовь к общению с мыслью, которую можно почерпнуть из книг. В.А. Сухомлинский считал для себя основной задачей привить любовь к чтению у своих воспитанников, поскольку это побуждает их раздумывать о явлениях окружающего мира и о самих себе5.

Для современного школьника главным источником получения учебной информации, в первую очередь, являются учебные издания. Согласно действующему межгосударственному стандарту, отличительной особенностью учебного издания является содержание систематизированных сведений, которые изложены в удобной для изучения и преподавания форме с учётом возраста и ступени обучения6.

Стандарт предлагает весьма обширную классификацию видов учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебно-наглядное пособие, рабочая тетрадь, учебный справочник, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа, учебный комплект и т. п.7

Учебник представляет собой учебное издание, в котором содержится изложение учебной дисциплины либо её раздела, соответствующее учебной программе, и является официально утверждённым учебным изданием8. Основными структурными компонентами учебника являются учебный текст и внетекстовые компоненты, включающие иллюстративный материал и дидактический аппарат. Несмотря на то, что в последнее время доля текстов в общем объёме учебников снижается, их роль в достижении результатов обучения остаётся определяющей.

В настоящей статье рассматриваются понятия «квантование текста» и «квант текста», группы приёмов квантования текстов и их использование в учебной деятельности, а также приводятся примеры приёмов квантования текста в современных учебниках географии.

Несмотря на то, что большинство учебных текстов определённым образом адаптированы для восприятия и понимания обучающимися с учётом цели и задач обучения, работа с текстом часто всё равно даётся им тяжело. Чтобы облегчить эту работу, были приняты попытки упрощения и сокращения текста. Одним из первых в отечественной дидактике эту проблему подняли А.А. Рыбанов и В.С. Аванесов, которые предложили сделать учебный текст короче, а, следовательно, понятнее, доступнее и интереснее. Авторы теории квантования текстов проанализировали выявленные закономерности в ходе исследований учебных материалов и отметили, что большие по объёму учебные тексты ученикам читать и понимать довольно сложно. В связи с этим целесообразнее было бы предлагать для работы тексты, в которых информация располагалась бы компактно и разделялась на смысловые части (Аванесов, 2014; Рыбанов, 2013).

Короткие части, на которые В.С. Аванесов предложил разделить учебный текст, называют квантами. Сам процесс сокращения и деления учебных текстов на небольшие части называют квантованием. В результате квантования учебные тексты становятся короче, однако в них по-прежнему содержится основная мысль и остаётся общий смысл. Это делает учебный текст доступным для понимания большему количеству обучающихся, а также позволяет ученикам быстрее запоминать изложенный учебный материал (Аванесов, 2014). По мнению А.А. Рыбанова, под квантованием стоит понимать разделение учебных материалов на короткие фрагменты (учебные единицы, кадры, шаги) для использования в различных целях при реализации образовательного процесса: информирование, выполнение упражнений, контроль и т. п. (Рыбанов, 2013).

Тексты, содержащиеся в современных учебниках географии, позволяют предложить новые группы методических приёмов, не представленных ни в учебниках по методике преподавания географии, ни в методических пособиях по отдельным курсам географии основной школы1.

К первой группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на выделение характеристик (свойств) географических объектов и познавательной деятельности.

Так, в содержание учебника по «Начальному курсу географии» (5 класс), составленному в соответствии с требованиями ФГОС ООО2, включены довольно сложные для чтения и понимания тексты о методах географической науки, о глобусе и географической карте, о Земле как планете Солнечной системы. Например, для квантования текста параграфа «Наблюдения – метод географической науки» автором учебника используются наречия, образованные от порядковых числительных. Чтобы ответить на вопрос «Чем научные метеорологические наблюдения отличаются от бытового восприятия состояния атмосферы?», пятиклассники находят четыре отличия и выделяют для каждого отличия одно слово, характеризующее особенность научного наблюдения:

Метеорологические наблюдения . Наблюдения за погодой проводятся регулярно по определённому плану работниками метеостанций.

Чем научные метеорологические наблюдения отличаются от бытового восприятия состояния атмосферы?

Во-первых , метеорологические наблюдения проводятся активно , то есть наблюдатель не созерцает состояние атмосферы, а ищет и фиксирует определённые метеорологические величины (например, скорость и направление ветра) и атмосферные явления (например, гроза, туман и др.), которые позволяют описать состояние атмосферы в момент времени наблюдения.

Во-вторых , метеорологические наблюдения проводятся целенаправленно , то есть наблюдатель фиксирует только необходимые для определения погоды метеорологические величины и явления, а не всё, что попадётся ему на глаза.

В-третьих , в ходе метеорологических наблюдений осуществляется заранее определённый план действий наблюдателя [планомерно] , который описывается в книге “Наставление гидрометеорологическим станциям и постам”.

В-четвёртых , метеорологические наблюдения проводятся систематически , то есть многократно, по определённой системе»1.

После прочтения текста о метеорологических наблюдениях обучающимся предлагается выполнить задание в рабочей тетради «Школа географа-следопыта»:

«Из текста учебника (с. 11) выпиши главные черты (особенности) научных наблюдений. Объясни данные особенности. Используй для выполнения этого задания имена прилагатель-ные»2. Выполняя задание, школьники отмечают, что метеорологические наблюдения являются активными, целенаправленными, планомерными и систематическими.

В результате применения приёмов из первой группы обучающиеся учатся определять состав географических объектов и последовательность географических процессов.

Ко второй группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на преобразование типов текстов.

Обучающимся предлагается провести квантование текстов-описаний и составить текст-сравнение.

Например, по описаниям горной реки Терек и равнинной реки Волги даётся задание провести их сравнение. Во время чтения описаний ученики выделяют в каждом кванте текста ключевые слова и заполняют сравнительную таблицу, в которой записывают признаки сравнения (глубина речной долины, крутизна её склонов, скорость течения, превышение истока над устьем реки и т. п.) и их свойства для горных и равнинных рек. По результатам чтения и квантования учебного текста школьники составляют текст-сравнение, а также проводят классификацию рек по характеру их течения3.

Обратным заданием по отношению к предыдущему может быть составление описания одного из типов болот на основе текстовой таблицы (таблица 1)4.

Таблица 1 – Типы болот

|

Характеристики |

Типы болот |

|

|

Верховые |

Низинные |

|

|

Типы питания |

Атмосферная влага |

Поверхностный сток, грунтовые воды |

|

Растительность |

Сфагновые мхи, пушица, клюква |

Осоки, хвощи, рогоз, камыш |

|

Использование торфа |

Топливо |

Удобрение |

|

Распространение |

Преимущественно лесная зона |

Повсеместно |

В результате применения второй группы приёмов у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные действия (анализ, сравнение и классификация).

К третьей группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на выделение теоретической и фактологической частей текста. Когнитивным ориентиром могут быть слова «например», «так», «в частности» и т. д. Авторы учебников используют эти вводные слова, чтобы конкретизировать или пояснить предыдущий текст. Так, при работе с учебным текстом о классификации озёр по происхождению их котловин, для каждого типа озёрных котловин приводятся общие характеристики и примеры озёр, относящихся к рассматриваемому типу.

Например: «Самые крупные и наиболее глубокие – тектонические озёра . Их котловины образуются в результате движений земной коры. Если озеро образовалось в глубокой трещине в земной коре, то оно отличается большими глубинами, обрывистыми берегами, крутыми подводными склонами и неровным дном, часто вытянуто в длину. В зоне Восточно-Африканских разломов образовалась, например, система крупных африканских озёр (Танганьика, Ньяса и др.). В гигантском разломе земной коры находится озеро Байкал»5.

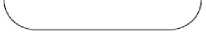

К фактологической информации, содержащейся в тексте учебника, посвящённого болотам, относится то, что болотами занято около 10 % территории страны, и что наиболее заболоченными территориями в России являются северо-запад Восточно-Европейской равнины и большая часть Западно-Сибирской равнины. Причины заболачивания (теоретические знания) представлены в текстовой схеме (рисунок 1).

Заболачивание территории

Избыточное увлажнение территории (количество осадкой превышает испаряемость)

Близкое залегание к поверхности грунтовых вод

Присутствие водоупора (глина или многолетняя мерзлота)

Плоский рельеф, затрудняющий поверхностный сток

Рисунок 1 – Факторы, способствующие заболачиванию территории

В результате применения приёмов из третьей группы обучающиеся учатся распознавать теоретические и фактологические виды информации, а также в дальнейшем составлять теоретические и фактологические кванты текста.

К четвёртой группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на схематизацию текста по его квантам.

Так, во время работы с текстом первого параграфа учебника географии пятиклассникам предлагается научиться представлять географические знания в виде схем, которые часто применяют в средствах массовой информации, в научной и научно-популярной литературе.

Из основных типов схем рассматриваются схемы объектов и схемы процессов. Школьникам демонстрируется пример схемы географических объектов: географические объекты, созданные природой и созданные человеком, а также пример схемы процесса смены сезонов в течение года: зима, весна, лето, осень.

Далее пятиклассники описывают и сравнивают две схемы – «Географические объекты» и «Смена сезонов года», обращая внимание на то, что схема «Географические объекты» имеет два яруса. На верхнем ярусе представлена более крупная группа объектов, а на нижнем ярусе – две группы объектов, входящие в состав более крупной группы. Фигура верхнего яруса соединена с фигурами нижнего яруса отрезками, а не стрелками.

Аналогично школьники описывают схему «Смена сезонов года» (сколько имеет ярусов, какова последовательность фигур, какими линиями соединены фигуры). Далее ученики сравнивают две схемы «Географические объекты» и «Смена сезонов года», называя их основные сходства и отличия.

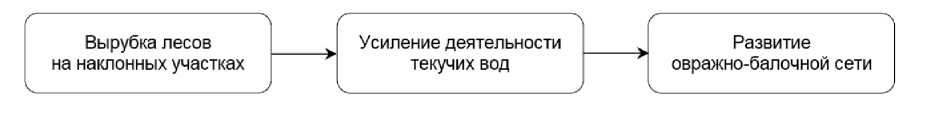

При изучении темы «Рельеф и человек» в 8 классе1 представлена текстовая схема, объясняющая развитие оврагов в результате сведения естественной растительности (рисунок 2).

Рисунок 2 – Развитие оврагов

В результате применения приёмов из четвёртой группы обучающиеся учатся представлять содержание квантов учебных текстов в компактной форме, в дальнейшем используют приём визуализации информации в форме схемы.

К пятой группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на составление определений понятий на основе выделения трёх ключевых слов (словосочетаний): 1) термин, 2) родовое слово (словосочетание), 3) слово (словосочетание), указывающее на видовые отличия.

Например, в течение изучения начального курса географии (5–6 классы) школьники изучают геосферы: атмосферу, биосферу, гидросферу и литосферу. В начале изучения каждой геосферы ученики читают определение соответствующего понятия, обращая внимание на структуру текста определения, выделяя термин (названия геосфер), родовое словосочетание (оболочка Земли) и видовое отличие (названия вещественного состава каждой геосферы).

Определяя понятие «почвенные ресурсы», школьники выделяют родовое словосочетание «часть земельного фонда страны», то есть всех земель России, а в качестве видовых отличий – «плодородие земель», что делает их пригодными для развития растениеводства, в отличие, например, от лесных массивов, или оленьих пастбищ. Последние также являются составными частями земельного фонда, но в растениеводстве эти территории не используются1.

В результате применения приёмов из пятой группы обучающиеся учатся самостоятельно формулировать определения географических понятий.

К шестой группе приёмов формирования когнитивного и практического опыта относятся приёмы, направленные на составление плана по квантам текста.

К примеру, в пятом классе школьники изучают литосферу Земли. В содержание параграфа «Рельеф земной поверхности. Горы суши» включено описание географического положения Гималаев и даётся задание: «Составьте план, по которому описаны Гималаи в параграфе»2. Следующее задание для домашней работы предполагает применение составленного на уроке плана для описания географического положения Кавказских гор.

Описание климатических поясов и климатических областей также строится по определённому плану (географическое положение, средняя температура января и июля, годовое количество осадков, режим их выпадения)3. Усвоив план описания, учащиеся в дальнейшем смогут описать любую климатическую область или пояс, используя карты атласа.

В результате применения приёмов из шестой группы обучающиеся учатся квантовать географический текст, озаглавливают каждый квант текста, получая таким образом план учебного текста. Приёмы шестой группы направлены на формирование познавательных универсальных учебных действий (анализ, составление плана, составление описания по плану).

На основании анализа имеющихся научных источников в настоящей статье под квантованием следует понимать разделение и сокращение учебного текста на небольшие по объёму части с целью сделать текст понятнее, проще, интереснее и, как следствие, быстрее запоминающимся. На завершающем этапе квантования учебных текстов географического содержания целесообразно использовать схематизированные и табличные формы представления информации.

Рассматриваемые методические приёмы, направленные на развитие когнитивного и практического опыта обучающихся при работе с текстами географического содержания, были систематизированы: 1) выделены группы методических приёмов, 2) предложены способы и приведены примеры их реализации при изучении географии.

Использование предлагаемых методических приёмов обеспечивает достижение высокого качества образовательных результатов, в первую очередь, – предметных, а также познавательных универсальных учебных действий, относящихся к метапредметным результатам.

Список литературы Методические приёмы учебной деятельности учащихся основной школы с квантованными текстами при изучении географии

- Аванесов, В.С. Теория квантования учебных текстов // Образовательные технологии (г. Москва). 2014. № 2. С. 14-26.

- Алямкина, Е.А., Автайкина, А.А., Ляпина, О.А., Жукова, Н.В. Формирование умений работы с текстом на уроках химии в основной школе // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. C. 79.

- Валюшина, Н.М. Нелинейный текст как методическая проблема // Сибирский учитель. 2020. № 2 (129). С. 40-47.

- Галактионова, В.С. Инновационные приемы работы с текстом на уроках географии // Студенческий форум. 2021. № 36 (172). С. 18-20.

- Зырянова, Н.С. Экспериментальное исследование учебного текста // Актуальные проблемы филологии. 2018. № 17. С. 46-52.

- Коменский, Я.А. Об искусном пользовании книгами - первейшим инструментом развития природных дарований // Школьная библиотека. 2000. № 5. С. 58-62.

- Лозин, Д.И. Виды текста на уроках обществознания и приемы работы с ним // Modern Science. 2021. № 12-2. С. 239-243.

- Рыбанов, А.А. Количественные метрики для оценки качества квантования учебной информации // Педагогические измерения. 2013. № 4. С. 3-12.