Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиям

Автор: Суворова С.Л., Кучумова А.В.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные процессы в контексте непрерывного образования

Статья в выпуске: 4 (66) т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Современные реалии общественного развития имплементируют требования к личности, включающие высокий уровень ее профессионализма, готовности к самосовершенствованию, непрерывному образованию. Особый акцент делается на степени развития коммуникативных качеств личности, что на уровне основного общего и среднего общего образования находит свое выражение в федеральном государственном образовательном стандарте, в котором личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательных программ связываются с коммуникативной компетентностью обучающихся. На уровне личностных результатов предполагается формирование коммуникативной компетентности в общении и во взаимодействии школьников в разных видах деятельности, а на уровне метапредметных результатов - формирование умения решать коммуникативные задачи с использованием различных речевых стратегий и средств. Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиямЦель статьи - описание методико-технологических аспектов обучения школьников речевым стратегиям и выявление наиболее эффективных приемов обучения данным стратегиям. Были описаны и содержательно наполнены основные речевые стратегии в контексте формирования у обучающихся школы коммуникативной компетентности и приемы обучения данным стратегиям, в частности elevator pitch, «карусель», «вихревые группы».

Стратегия, речевые стратегии, коммуникативная компетентность, стратегическая компетенция, формирование коммуникативной компетентности, приемы обучения речевым стратегиям

Короткий адрес: https://sciup.org/142244038

IDR: 142244038 | УДК: 37.091.3

Текст научной статьи Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиям

С.Л. Суворова, А.В. Кучумова

Введение. Постоянно повышающиеся требования к уровню и качественной реализации коммуникативной компетентности в определенных речевых ситуациях предполагают совершенствование основ ее формирования и обогащение дидактико-методического обеспечения данного процесса. Кроме того, важной представляется актуализация его содержательной и мотивационной составляющих с целью осознанного овладения обучающимися коммуникативными умениями.

Данные императивы выдвигают на первый план проблему обучения школьников речевым стратегиям и тактикам. Лингвисты утверждают, что для использования коммуникативных возможностей языка необходимо применять речевые стратегии и тактики, поскольку практически любое высказывание направлено на достижение определённой цели говорящего [3; 10; 11].

В связи с вышесказанным авторы определили цели и задачи статьи:

Ведущей целью является описание методико-технологических аспектов обучения школьников речевым стратегиям и выявление наиболее эффективных приемов обучения данным стратегиям.

Задачами статьи являются следующие:

-

1) уточнить содержательно-смысловое наполнение понятий «стратегия», «речевые стратегии» и «обучение речевым стратегиям»;

-

2) выявить основные речевые стратегии в контексте формирования

-

у обучающихся школы коммуникативной компетентности;

-

3) выявить и описать приемы обучения данным стратегиям.

В настоящее время развитие коммуникативных навыков современного ученика приобретает особую значимость. За последние два десятилетия навыки общения стали играть решающую роль в успешности выпускников школы, поэтому данному аспекту образовательного процесса уделяется значительное внимание. ФГОС ООО официально признал коммуникативную компетентность учащихся неотъемлемой составляющей личностных результатов освоения основной образовательной программы, овладения универсальными учебными действиями и способности их практического применения в качестве метапредметных результатов. Важно отметить, что универсальные учебные действия коммуникативного блока занимают особое место в общей системе УУД [8].

Коммуникативные умения как компоненты коммуникативной компетентности школьника являются фундаментом процесса реализации коммуникативных намерений с использованием соответствующих речевых механизмов и средств [2, с. 101]. Универсализованный характер данных умений и их надпредметность предполагают, что их совершенствование осуществляется в рамках изучения всех предметов школьной программы, а также может быть успешным и в процессе реализации программ дополнительного образования.

Методология и стратегия решения проблемы. Исследовательское поле проблемы обучения школьников речевым стратегиям охватывает различные ее аспекты: собственно коммуникативный, эмоциональный, психологический, лингвопсихологический и др. Поэтому палитра теоретико-методологических подходов, используемых учеными в рамках данного научного дискурса, достаточна широка.

При выборе методологии исследования мы ориентировались на его объект и актуальные методологические платформы в исследуемой научной области. В качестве теоретико-методологической основы исследования проблемы обучения школьников речевым стратегиям мы выбрали магистральную методологию современного иноязычного образования - коммуникативно-деятельностный подход. С позиций данного подхода коммуникативность предполагает речевую направленность обучения, стимулирование речемыслительной активности школьников, обеспечение индивидуализации, учет функциональности речи, создание ситуативности обучения, соблюдение принципа новизны и нешаблонности организации учебного процесса [7, с. 103]. Деятельностная составляющая подхода означает ориентацию процесса обучения на выход в речевую деятельность (на родном и иностранном языке).

В качестве стратегии решения исследуемой проблемы выступает ориентация образовательного процесса на интенсификацию речемыслительной и интеллектуальной деятельности школьников за счет четкого структурирования урока, высокой доли учебной работы, мотивирующей учебную деятельность атмосферы урока, содержательной ясности и содержательного общения на уроке, разнообразия приемов и методов работы, индивидуального подхода и smart-подхода, наличия образовательной среды, ориентированной на реальные «внешние» условия.

Основанием для реализации основных положений коммуникативно-дея- тельностного подхода и описанной выше стратегии являются следующие принципы: овладения обучающимися обширным репертуаром языковых средств выразительности, преимущественно имплицитного овладения обучающимися знаниями о языке, ведущей роли эксплицитного знания, проектирования урока с возможностью индивидуальных образовательных маршрутов, самовыражения с помощью речевых и языковых средств коммуникации, интеракции при общении.

Обсуждение результатов. В рамках решения первой исследовательской задачи мы уточнили содержательно-смысловое наполнение понятий «стратегия», «речевые стратегии» и «обучение речевым стратегиям».

Согласно концепций М.Л. Кусовой [5, с. 60; 6, с. 625], О.Н. Михайлиной [7, с. 105], Н.М. Толстовой [9, с. 196] стратегия трактуется как осознанный план действий обучающегося, направленных на достижение конкретной коммуникативной цели общения. Данная трактовка подразумевает наличие у стратегии основополагающих характеристик – осознанности и спланированности. Кроме того, стратегия может пониматься как определенный план, ядром которого являются механизмы преодоления каких-либо затруднений при выполнении деятельности [4].

Речевые стратегии, в свою очередь, рассматриваются как глобальные речевые акты, сопряженные с установкой на достижение коммуникативной цели, предварительным планированием сценария общения, учетом параметров коммуникативной ситуации и особенностей участников коммуникации [5, с. 62].

Следует отметить, что в процессе обучения школьники используют учебные и коммуникативные стратегии. Первые применяются при работе с содержательным учебным контентом, вторые – при погружении в коммуникативную ситуацию и общении [1, с. 80].

Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиям

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что речевые стратегии могут рассматриваться как продуманные способы действия, направленные на достижение коммуникативной цели или решение коммуникативной задачи. Они являются персонализированной комбинацией приемов реализации коммуникативного намерения и поэтому всегда носят индивидуальный характер. Для эффективного общения необходимо обучать школьников различным речевым стратегиям.

В исследовательское поле данной проблемы попадает также и понятие «стратегическая компетенция», которое является сопряженным понятием и трактуется в большинстве исследований как способность использовать стратегии, позволяющие компенсировать пробелы в коммуникации. Поэтому в качестве основной единицы стратегической компетенции рассматривается коммуникативная стратегия.

Обучение речевым стратегиям мы, вслед за С.В. Аверьяновой [1, с. 85] рас- сматриваем как целенаправленный педагогический процесс, в ходе которого через обучение речевым актам происходит формирование у обучающихся коммуникативной компетентности.

При решении второй исследовательской задачи мы выявили основные речевые стратегии в контексте формирования у обучающихся школы коммуникативной компетентности.

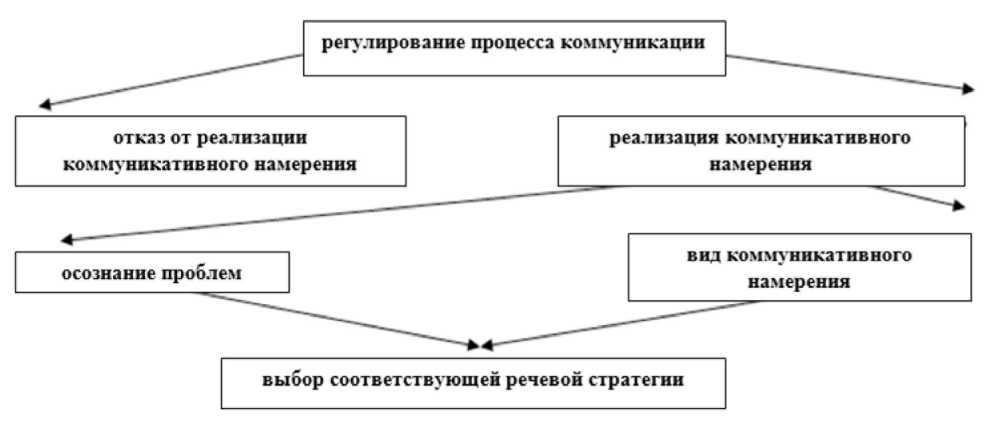

Для выявления основных речевых стратегий и их классификации мы воспользовались критериями, которые предложили C. Faerch, G. Kasper [11, p. 49]:

-

- вид коммуникативного затруднения;

-

- наличие коммуникативных целей и намерений;

-

- способ регулирования процесса коммуникации.

Схематично можно представить результаты следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 – Основания для классификации речевых стратегий

С.Л. Суворова, А.В. Кучумова

В результаты мы выявили следующие основные речевые стратегии, которым следует обучать в школе:

-

– установления контакта;

-

– постановки коммуникативной цели;

-

– верификации недостающей информации и ее уточнения;

-

– выражения эмоций;

-

– формулирования запроса и ответной реакции;

-

– выражения позиции / мнения;

-

– завершения общения;

-

– отказа от общения;

-

– разрешения конфликта.

Решение третьей исследовательской задачи потребовало выявления и описания приемов обучения школьников речевым стратегиям.

С методико-технологической точки зрения обучение школьников рече- вым стратегиям включает следующие этапы:

-

1. Осознание стратегии (рефлексия, как ученики обычно поступают в той или иной ситуации общения, какие трудности возникают, как они с ними справляются).

-

2. Реализация (апробация) стратегии (предоставление обучающимся возможности на уроке апробировать разные речевые стратегии, целесообразно комбинировать разные стратегии).

-

3. Оценка / рефлексия (рефлексия по поводу того, какие стратегии в каких случаях функционируют хорошо, а какие нет; возможно использование рефлексивных карт, таблиц, анкет, где школьники отмечают, какие речевые стратегии каждому из них представляются полезными, интересными, или трудозатратными, неэффективными).

-

4. Регулярное напоминание (следует возвращаться к рефлексии стратегий, напоминать школьникам о необходимости отмечать для себя и активно использовать эффективные речевые стратегии, пробовать новые).

Для реализации процесса обучения речевым стратегиям мы выявили наиболее эффективные, на наш взгляд, приемы: elevator pitch, «карусель», «вихревые группы». Кратко опишем данные приемы.

Elevator pitch (блиц-презентация) представляет собой краткую презентацию чего-либо, которая длится 30-60 секунд (время поездки в лифте с потенциально заинтересованным в вашем проекте лицом). Цель создания такой презентации – заинтересовать собеседника, добиться поддержки идеи, проекта и т.д. Для подготовки такой презентации обучающимся понадобится комплекс речевых стратегий, в частности: установления контакта, постановки коммуникативной цели, выражения эмоций, формулирования запроса и ответной реакции, выражения позиции / мнения, завершения общения.

«Карусель». Для использования данного приема учителю необходимо подготовить карточки с разными коммуникативными ситуациями, требующими от обучающихся применения тех или иных речевых стратегий.

Далее обучающиеся делятся на две группы. Обе группы образуют два круга – внутренний и внешний. Ученики, образовавшие внутренний круг, становятся спинами друг к другу и получают от учителя карточки с заданием. Ученики внешнего круга становятся каждый напротив одного партнера из внутреннего круга.

Школьники получают задание: у участников внутреннего круга в руках карточки с различными ситуациями, требующими какого-либо решения. Когда зазвучит музыка, круги начнут вращаться: внутренний по часовой стрелке, внешний – против часовой. Когда музыка перестанет играть, круги останавливаются, и каждый ученик получает стоящего напротив него партнера по общению. Необходимо обсудить с партнером ситуацию, использовав необходимый арсенал речевых стратегий.

Можно провести 2-4 тура по данной модели, в ходе которых участники внутреннего круга каждый раз будут получать в собеседники разных партнеров. В конце выполнения задания можно провести рефлексию и попросить участников внутреннего круга проанализировать, какие стратегии были наиболее эффективны при решении поставленной задачи.

«Вихревые группы». Данный прием предполагает рассмотрение и обсуждение школьниками нескольких разных аспектов одной проблемы. Для этого учитель делит класс на группы по 4 человека и организует столы по количеству получившихся групп (группы A, B, C, D). Это группы первого состава. Каждая группа получает один аспект обсуждаемой темы. Задание: ученикам необходимо обсудить в группах аспекты проблемы с использованием разных речевых стратегий и прийти к общему выводу. Далее

Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиям

С.Л. Суворова, А.В. Кучумова

организуются группы второго состава. За столом должны оказаться по одному представителю групп первого состава (A - B - C - D), каждый из которых имеет информацию по одному из аспектов темы. Затем происходит обсуждение в новых группах и готовится общее резюме.

Описанные выше приемы обучения имеют несомненный дидактический потенциал, поскольку ставят перед школьниками коммуникативные задачи, требующие постоянной ревизии речевых стратегий, предварительного планирования сценария общения, учета параметров коммуникативной ситуации и особенностей участников коммуникации.

Выводы. Актуальная ситуация на рынке труда требует от современного специалиста не только прочно сформированных профессиональных умений и навыков, но и компетентностей, являющихся универсальными. К таким, в частности, относится коммуникативная компетентность. Одной из важнейших ее составляющих являются коммуникативные умения, реализующиеся в речевых стратегиях и тактиках. Речевые стратегии, являясь персонализированной комбинацией приемов реализации коммуникативного намерения, имплицируют коммуникативный опыт личности и ее эмоциональный интеллект. Обучение речевым стратегиям в школе представляется необходимым и целесообразным, поскольку через обучение речевым актам происходит формирование у обучающихся коммуникативной компетентности. Образовательный процесс строится в данном случае на основе коммуникативно-деятельностного подхода с учетом принципов овладения обучающимися обширным репертуаром языковых средств выразительности, преимущественно имплицитного овладения обучающимися знаниями о языке, ведущей роли эксплицитного знания, проектирования урока с возможностью индивидуальных образовательных маршрутов, самовыражения с помощью речевых и языковых средств коммуникации, интеракции при общении.

Эффективными приемами обучения речевым стратегиям являются приемы elevator pitch, «карусель», «вихревые группы» в силу их направленности на решение коммуникативных задач, требующих совершенствования речевых стратегий школьников.

Список литературы Методико-технологические аспекты обучения школьников речевым стратегиям

- Аверьянова, С.В. Коммуникативные стратегии при обучении устному деловому общению на занятиях по иностранному языку в высшей школе / С.В. Аверьянова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2013. – № 3. С. 80-86.

- Галактионова, О.С. Использование коммуникативных стратегий в речи русскоговорящих коммуникантов на английском языке / О.С. Галактионова // Иностранные языки в высшей школе. – 2008. – № 6. С.101-109.

- Гордышева, М.И. Обучение стратегиям речевого общения на уроках английского языка / М.И. Гордышева, Д.Н. Баруткин // World Science: Problems and Innovations: сборник статей XXI Международной научно-практической конференции. Том Часть 4. Изд-во: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 110-113.

- Кузьменкова, Ю.Б. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде / Ю.Б. Кузьменкова // Лекции 1-8. – М.: Первое сентября, 2010. – 48 с.

- Кусова, М.Л. Методика обучения учащихся основной школы речевым стратегиям и тактикам в процессе создания школьной газеты / М.Л. Кусова // Педагогическое образование в России. – 2021. – № 2. С. 60-67.

- Кусова, М.Л. Речевая стратегия и универсальные коммуникативные учебные действия как результаты обучения русскому языку / М.Л. Кусова // Гуманизация образовательного пространства: материалы международной научной конференции. – М.: Перо, 2016. – С. 625-633.

- Михайлина, О.Н. Коммуникативные стратегии при формировании стратегической компетенции в иноязычной подготовке студентов / О.Н. Михайлина // АНИ: педагогика и психология. – 2017. – Т. 6. – № 2(19). С. 103-105.

- Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/543

- Толстова, Н.М. Формирование стратегической компетенции при изучении иностранного языка у студентов неязыковых специальностей / Н.М. Толстова // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2015. – № 4 (23). С. 196-199.

- Bennett Milton J. Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity // Education for the Intercultural Expe-rience. Ed. R.M. Paige. 2nd edition. Yarmouth, 1993. – P. 21-71.

- Faerch, C. Strategies in interlanguage communication / C. Faerch, G. Kasper. – L.: Longman; Harlow; UK, 1983. – p. 49.