Методы создания высокопродуктивных мясных стад

Автор: Текеев Магомет-Али Эльмурзаевич, Биджиева Айшат Абдуловна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Сельскохозяйственные и ветеринарные науки

Статья в выпуске: 1 (41), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны результаты комплексного изучения влияния использования сверхремонтных телок из молочного скотоводства в сочетании с межпородным скрещиванием на базе лучшего генофонда мясных пород, что позволило в короткий срок формировать высокопродуктивное мясное стадо. В связи с этим встала проблема повышения эффективности использования имеющихся породных ресурсов и выбора метода разведения скота в мясном стаде. Для этого необходимо использовать богатый генофонд и хозяйственно полезные признаки межпородного скрещивания. Помесные животные отличаются высокой мясной продуктивностью, положительный результат скрещивания достигается в этом случае уже в большей степени за счет комбинационного эффекта.

Мясо, крупный рогатый скот, говядина, абердин-ангусская порода, лимузин, швицкий скот, сверхремонтные телки, скрещивание, разведение

Короткий адрес: https://sciup.org/149138541

IDR: 149138541 | УДК: 636.2.082 | DOI: 10.52231/2225-4269_2021_1_101

Текст научной статьи Методы создания высокопродуктивных мясных стад

Повсеместное внедрение разных методов разведения наряду с постоянным завозом из-за рубежа племенного скота позволило в сравнительно короткий срок создать в нашей стране крупные массивы более продуктивных животных, получить ряд новых пород, породных групп и типов [1; 2]. Выращивание на мясо крупного рогатого скота состоит в том, чтобы получить максимальный выход высококачественной говядины при рациональном расходовании кормов на единицу продукции [3; 4]. Путь к решению этой проблемы лежит через повышение эффективности питательных веществ корма в продукцию [5; 6]. Проблему получения высококачественной и сравнительно дешевой говядины можно быстро решить за счет использования в мясном скотоводстве сверхремонтных телок из молочных стад и их разведения [7‒10]. При этом хозяйство должно иметь свободные денежные средства, и экономика его должна находиться на таком уровне, чтобы оно могло за первые несколько лет покрыть затраты на содержание исходного поголовья за счет других финансовых источников [11‒14]. Результативность такого подхода к формированию мясных стад можно показать на примере племенных ферм (300‒500 коров) и откорма скота. Эти отрасли в основном рентабельны [15‒17]. Анализ земельных и материально-технических ресурсов показывает, что расширенное воспроизводство мясного скота не имеет перспектив из-за ограниченного сбыта племенного молодняка, а рост объемов откорма иногда ограничен земельными ресурсами для производства зерна [18‒20]. Целью работы являлось комплексное изучение влияния использования богатого генофонда хозяйственно полезных признаков ‒ широкое внедрение межпородного скрещивания в скотоводстве, а в товарном мясном скотоводстве ‒ постоянное кроссбредное разведение. В задачи исследования входило:

-

‒ использование сверхремонтных телок для создания мясного стада;

-

‒ изучение продуктивности первотелок молочных пород при использовании их в мясном скотоводстве;

-

‒ изучение плодовитости поместных и чистопородных коров;

-

‒ изучение различия в браковке чистопородных и помесных коров.

Материалы и методы

Производственные испытания провели в СПК «Светлое» Карачаево-Черкесской Республики. В хозяйстве имеется комплекс по выращиванию, доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, рассчитанный на 2588 голов и три племенных фермы на 380 коров абердин-ангусской породы. Но поскольку с других ферм поступают не только бычки, но и телочки, признано более рациональным использовать их для создания мясного стада, а не ставить на откорм (табл. 1) .

Таблица 1 ‒ Схема трехпородного переменного скрещевания

|

Быки породы А |

Быки породы Л |

Быки породы Ш |

Быки породы А |

Быки породы Л |

Быки породы Ш |

|

Коровы породы Ш |

Помесные коровы 50%А + 50%Ш |

Поместные коровы 50%Л + 25%А + 25%Ш |

Помесные коровы 62,5%Ш + 25%Л + 12,5%А |

Помесные коровы 56,5%А + 31%Ш + 12,5%Л |

Помесные коровы 56,3%Л + 28,2%А + 15,5%Ш |

|

Помесные коровы 57,8%Ш + 28,2%Л + 14%А |

Помесные коровы 57%А + 28,9%Ш + 14,1%Л |

Помесные коровы 57%Л + 28,5%А + 14,5%Ш |

Помесные коровы 57,3%Ш + 28,5%Л + 14,2%А |

Помесные коровы 57,1%А + 28,7%Ш + 14,2%Л |

|

Быки породы А |

Быки породы Л |

Быки породы Ш |

Быки породы А |

Быки породы Л |

Быки породы Ш |

|

Условные обозначения: А – абердино-ангуская; |

Л – лимузин; Ш |

– местный тип швицкого скота. |

|||

|

50% и т.д. – обозначение долей крови участвующих в скрещивании пород в генотипе помесного потомства. |

|||||

Результаты исследований

Хозяйство имело возможность выделить собственные средства на закупку сверхремонтных телок и нести непроизводительные затраты по их содержанию до получения продукции. В соседнем Краснодарском крае приобрели 124 головы племенных швицких телок на сумму 9 920 тыс. рублей и 78 сверхремонтных телок красной степной породы на сумму 5 850 тыс. рублей. До начала окупаемости вложенных средств в хозяйстве прошло 2,5 года. Затраты на формирование стада в зависимости от его размера достигли значительных величин, общие затраты на формирование и разведение мясного стада составили за эти годы более 18 млн рублей. Мясное скотоводство размещено в равнинной зоне Северного Кавказа. В этой зоне производство кормов и содержание скота обходятся дороже, чем в районах традиционного мясного скотоводства и поэтому скот на лето отправляют на отгонные выпасы у подножия Эльбруса. Стоимость кормовой единицы в хозяйстве колеблется по отдельным годам от 6 до 8 рублей, но и в этом случае отрасль может быть экономически эффективной прежде всего за счет повышения интенсивности ее ведения. Определены данные оценки по комплексу хозяйственно полезных признаков первотелок молочных пород при использовании их по технологии мясного скотоводства (табл. 2) .

Таблица 2 ‒ Продуктивность первотелок молочных пород при использовании их в мясном скотоводстве

|

Показатель |

СПК «Светлое» |

|

|

Порода используемых производителей |

Абердин-ангусская |

Лимузин |

|

Порода телок |

Красная степная |

Швицкая |

|

Приобретено телок (гол.) |

78 |

124 |

|

Их возраст при поступлении (мес.) |

10-12 |

12-14 |

|

Средняя живая масса при поступлении (кг) |

190 |

253 |

|

Возраст телок при случке (мес.) |

16-18 |

18-20 |

|

Живая масса при случке (мес.) |

340 |

420 |

|

Живая масса первотелок (кг) |

420 |

490 |

|

Выход телят к отъему (%) |

92,9 |

88,4 |

|

Отход телят в результате трудных отелов (%) |

- |

3.9 |

|

Отход телят в результате заболеваний (%) |

1,2 |

2,6 |

|

Выбраковано телок по различным причинам (%) |

7.0 |

4,5 |

|

Живая масса помесных телят при отъеме в 6-месячном возрасте (кг) |

206,0 |

224 |

|

Среднесуточный прирост (г) |

978 |

1066 |

Из таблицы видно, что поступившие в комплекс телки не отличались хорошим развитием, поэтому пришлось организовать их интенсивное выращивание, чтобы хорошо подготовить к случке. Прирост живой массы в сутки составляет более 900 г. В итоге телки были хорошо подготовлены к случке и отелам, и оплодотворяе-мость их за 3‒4 мес использования быков при случке достигла почти 100 %. Выход телят к отъему по группе красных степных коров-первотелок был 93 %, по шви- цам ‒ 88,4 %. Потери телят в результате трудных отелов составили всего 3,9 %, при использовании быков породы лимузин отхода было 2,6 %. Большие различия наблюдались между породными группами по отходу телят в результате различных заболеваний и особенностями содержания скота в хозяйстве. В хозяйстве зимой крупногрупповое свободновыгульное содержание коров с телятами, использование дешевых помещений. Бычков и ремонтных телок содержат на открытой площадке. Летом животные находятся на пастбищах. Уровень кормления животных примерно одинаков. В расчете на корову тратят за год 2600‒2800 корм. ед. При этом доля концентрированных кормов в рационе по питательности не превышает 15‒20 %. Сочетание высокой молочности первотелок с хорошим ростом помесного потомства обеспечивает достижение отъему живой массы 195‒225кг. Таким образом, использование сверхремонтных телок из молочного скотоводства в сочетании с межпородным скрещиванием на базе лучшего генофонда мясных пород позволило в хозяйстве за короткий срок формировать высокопродуктивные мясные стада (рис. 1).

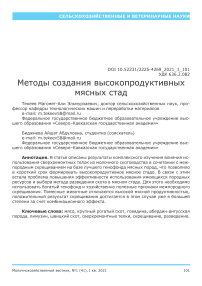

Рисунок 1. Схема разделений на три подстада и их ремонт

Условные обозначения: А – абердин-ангусская; Л – лимузин; Ш – местный тип швицкого скота

После сформирования исходного маточного мясного стада, естественно, встает вопрос о методах его разведения в дальнейшем. До сих пор преимущественно практиковали поглотительное скрещивание местных пород скота с улучшающими импортными породами. В настоящее время мы располагаем значительными породными ресурсами. Достаточно отметить, что из 19 разводимых в мире специализированных мясных пород 7 имеется в хозяйстве. Но среди этого разнообразия пород не осталось таких, которые требовалось бы преобразовать путем поглотительного скрещивания. В связи с этим все острей встает проблема повышения эффективности использования имеющихся породных ресурсов и выбора метода разведения скота в мясном стаде. Наиболее рациональный путь использования богатого генофонда хозяйственно полезных признаков ‒ широкое внедрение межпородного скрещивания в скотоводстве, а в товарном мясном скотоводстве ‒ постоянное кроссбредное разведение (табл. 3) .

Таблица 3 ‒ Схема второго варианта трехпородного скрещивания с постепенным переходом на двухпородное

|

1 год |

2 год |

||||

|

Коровы и телки породы Ш |

X |

Быки породы Л |

Коровы и телки породы Ш |

X |

Быки породы Л |

|

3 год |

4 год |

||||

|

75% коров и телок Ш и 25% генотипа Л×Ш |

X |

Быки породы Л |

50% коров и телок Ш и 50% генотипа ЛхШ |

X |

Быки породы А |

|

5 год |

6 год |

||||

|

75% коров и телок генотипа Л×Ш и 25% Ш |

X |

Быки породы А |

75% коров и телок Ш и 50% генотипа ЛхШ |

X |

Быки А |

|

7 год |

8 год |

||||

|

50% коров и телок АхЛхШ+50% Л×Ш |

X |

Быки Л |

75% коров и телок генотипа ЛхШ и 25% ЛхШ |

X |

Быки Л |

|

9 год |

10 год |

||||

|

100% коров и телок А×Л×Ш |

X |

Быки Л |

75% коров и телок АхЛхШ и 25% ЛхА |

X |

Быки А |

|

Условные обозначения: А – абердин-ангусская; Л – лимузин; Ш – местный тип швицкого скота; обозначения долей крови участвующих в скрещивании пород в генотипе потомства даны в %. |

|||||

Следует отметить, что межпородное скрещивание требует высокого уровня зоотехнического учета и организации племенной работы в целом не ниже, чем в чистопородных стадах, а в организационном плане даже выше. При этом нельзя увлекаться многопородным скрещиванием. Четырех-пятипородное скрещивание уже не даст повышения гетерозисного и комбинационного эффектов, но зато настолько может усложнить его организацию, что оно, как правило, становится неуправляемым и хаотичным. К настоящему времени получено много доказательств высокой эффективности кроссбредного разведения в товарном мясном скотоводстве. В дополнение можно привести данные плодовитости помесных коров (табл. 4) .

Таблица 4 ‒ Характеристика плодовитости помесных и чистопородных коров

|

Показатель |

Породные группы |

Эффект скрещивания |

||||||

|

швицкая |

Лимузин x швицкая F1 |

разница с чистопородными (дн.) |

% |

|||||

|

n |

M+m |

Cu, % |

n |

M+m |

Cu, % |

|||

|

Возраст телок на дату плодотворной случки (дн.) |

211 |

729,7+17 |

33 |

87 |

631,4+22 |

33 |

-98,4 |

-13,5 |

|

Показатель |

Породные группы |

Эффект скрещивания |

||||||

|

швицкая |

Лимузин x швицкая F1 |

разница с чистопородными (дн.) |

% |

|||||

|

n |

M+m |

Cu, % |

n |

M+m |

Cu, % |

|||

|

Продолжительность сервис-периода у первотелок (дн.) |

211 |

174,5+13 |

108 |

87 |

129,4+18 |

89 |

-45,1 |

-- |

|

Интервал между I и II отелами (дн.) |

200 |

462,8+13 |

41 |

54 |

407,8+16 |

30 |

-55,0 |

- |

|

Интервал между II и III отелами (дн.) |

179 |

462,1+14 |

40 |

40 |

380,7+18 |

17 |

-81,4 |

|

Из приведенных данных таблицы видно, что сервис-период, интервал между отелами у помесных коров были значительно короче, чем у их чистопородных сверстниц. Изменчивость этих признаков у помесных животных по сравнению с чистопородными так же была значительно ниже. Известно, что все признаки, характеризующие плодовитость животных, определяются многочисленными факторами окружающей среды, куда входит весь комплекс технологических особенностей и местных природно-климатических условий. В данном случае за счет эффекта гетерозиса помесные животные становятся более пластичными, легче адаптируются к часто меняющимся факторам внешней среды, то есть реакция их на влияние внешних факторов становится более выравненной и устойчивой. Доказательством этого могут также служить различия в браковке коров среди чистопородных и помесных групп. В данном случае оценивали приспособленность коров различных генотипов к принятой технологии ведения мясного скотоводства по таким признакам, как уровень браковки, снижение живой массы выбракованных коров по сравнению со средней живой массой этих генотипов в стаде и сравнительный анализ причин выбытия животных. Из приведенных данных видно, что помесные животные за счет своей более высокой гетерозиготности и проявления у них эффекта гетерозиса отличались лучшей приспособленностью к данной технологии и местным условиям. Среди помесей преимущественно лимузин выбраковали на 2,7 % коров меньше, чем среди швицких, и на 6,1 % меньше, чем среди красных степных (табл. 5) .

Таблица 5 ‒ Различия в браковке чистопородных и помесных коров

|

Показатель |

Порода и породность коров |

||

|

швицкая |

лимузин x швицкая |

красная степная |

|

|

Выбраковано коров в среднем за три года (%) |

15,1 |

12,4 |

18,5 |

|

Средняя живая масса выбракованных коров (кг) |

486,1 |

448,7 |

407,0 |

|

Коэффициент изменчивости живой массы у выбракованных коров (%) |

20,0 |

17,8 |

27,2 |

|

Средняя живая масса коров в стаде (%) |

556 |

498 |

499 |

|

Отношение живой массы выбракованных коров к средней массе их в стаде (%) |

87,5 |

90,1 |

81,6 |

|

Выбраковано коров по причине различных заболеваний |

|||

|

Показатель |

Порода и породность коров |

||

|

швицкая |

лимузин X швицкая |

красная степная |

|

|

(органов дыхания, пищеварения, актиномикоза и т.д.) (%) |

40,9 |

33,3 |

- |

|

трудных отелов и послеродовых осложнений (%) |

35,2 |

40,9 |

|

|

травм (%) |

23,9 |

25,8 |

- |

Так как браковали только больных и травмированных животных, то живая масса выбракованных коров, естественно, была значительно ниже, чем коров, оставшихся в стаде. Падение живой массы было наименьшим у помесных животных, наибольшим ‒ у красных степных, и промежуточное положение занимали швицы. Соответственно среди помесей меньше браковали животных по различным заболеваниям и несколько больше из-за трудных отелов и травм. Необходимо сказать, что лучшая приспособленность к технологии мясного скотоводства была у животных комбинированного направления продуктивности (швицкий скот). Хуже приспосабливались коровы с ярко выраженной молочной продуктивностью (красная степная порода).

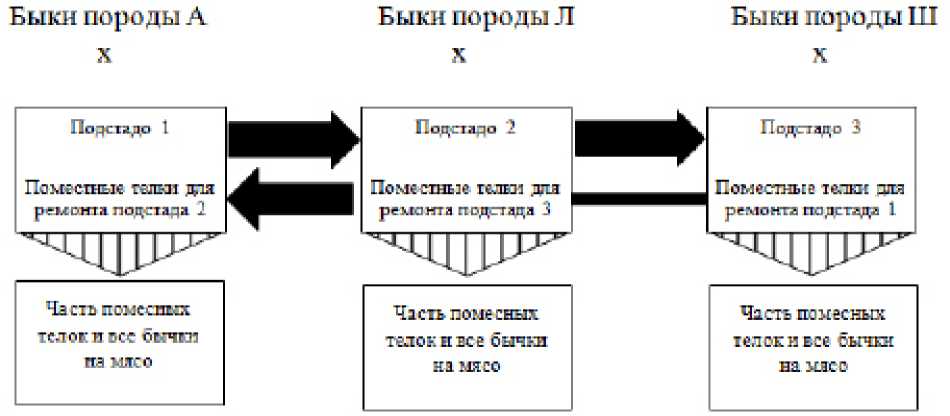

Рисунок 2. Схема третьего варианта – поэтапного трехпородного скрещивания

Помесные животные отличаются высокой мясной продуктивностью, положительный результат скрещивания достигается в этом случае уже в большей степени за счет комбинационного эффекта и в меньшей за счет гетерозиса. Н а п р и м е р , при выращивании двух и трехпородных помесных бычков (швицкая Fi X лимузин и швицкая X абердино-ангуская Х лимузин), содержащихся после отъема от матерей преимущественно на открытой площадке группами по 25 голов в клетке, то есть в условиях, типичных для технологии товарного мясного скотоводства, живая масса двухпородных помесей достигла к 22-месячному возрасту 603 кг, трехно-родных — 632 кг. От этих животных были получены туши массой соответственно 342 и 357 кг, убойный выход достигал соответственно 60,2 и 60,3 %, содержание костей в туше 18 и 17,4 %. За весь период выращивания в расчете на голову затрачено кормов общей питательной ценностью 4020 корм, ед., при этом на долю концентрированных кормов по питательности приходилось 30 %. За счет высокой плодовитости, жизненности и мясной продуктивности помесных животных дости- гается повышенный, мясной потенциал кроссбредного стада в целом. Выход телят в помесном стаде достигал 95 %, среднесуточный прирост живой массы в среднем по стаду колебался в пределах 850 г, среднесдаточная масса скота ‒ 450‒460 кг. В кроссбредном стаде (абердин-ангусская × красная степная) выход телят в стаде достигает 90 %, среднесуточный прирост живой массы по стаду составляет 850‒870 г, в расчете на корову выход мяса в живой массе 397 кг.

Заключение

Результаты изучения и обобщения теоретических материалов, а также полученные экспериментальные данные по научному обоснованию применительно к специализированным мясным хозяйствам.

Можно предложить три варианта организации кроссбредного разведения скота.

-

1. Первый вариант (схема 1) предусматривает переменное трехпородное скрещивание, по которому через несколько поколений животные в стаде попеременно будут нести в себе 57 % крови одной из пород, участвующих в скрещивании. Для лучшей организации, упрощения зоотехнического учета и упорядочения всей системы межпородного скрещивания мясное стадо целесообразно разделить на три подстада и ремонт их осуществлять в соответствии со схемой 2. Только при таком подходе мы можем избежать возможного перехода на бессистемное и хаотическое кроссбредное разведение товарного мясного стада. В организационном плане эта схема кроссбредного разведения все-таки требует четкого учета и высокого уровня зоотехнической работы.

-

2. В связи с этим второй вариант кроссбредного разведения, который в организационном плане осуществить значительно проще. Он предусматривает использование в течение первых трех лет на всем маточном поголовье мясного стада быков только одной породы, затем три года быков второй породы, снова три года быков первой породы и т. д. (схема 3). Из приведенной схемы кроссбредного разведения видно, что в итоге в стаде останутся только двухпородные помесные животные, например генотипов А × Л или Л × А. Если подобрать для скрещивания быков, заметно отличающихся по масти или другим породным признакам, то можно легко определить генотипическую конструкцию помесного потомства по «рубашке» или другим характерным отметинам.

-

3. Третий вариант поэтапного трехпородного скрещивания с получением на конечном этапе высокопродуктивных мясных животных достаточно прост в исполнении и наиболее эффективен. Исходя из схемы 3, для восстановления животных местной породы необходимо периодически закупать телок. По этой схеме наиболее полно используются гетерозисный и комбинационный эффекты и за счет двух источников ремонта стада значительно увеличивается количество животных, поступающих на убой, даже при 30 %-ной браковке; 45 % животных в стаде можно ежегодно реализовывать на мясо.

Эта схема была апробирована при использовании трех пород: швицкой, лимузин и абердин-ангусской . Эффективность ее была высокой, выход телят в стаде колебался в пределах 92‒94 %, рентабельность производства 30‒40 %, эту схему скрещивания можно реализовать только в благополучном по инфекционным болезням хозяйстве.

Список литературы Методы создания высокопродуктивных мясных стад

- Стрекозов, Н.И. Молочное скотоводство России / Н.И.Стрекозов, Х.А. Амирханов, Н.Г. Первов. - М., 2013. - 611 с.

- Совершенствование молочного скота Вологодской области / А.Г. Кудрин, Г.В. Хабарова, А.И. Абрамов, А.С. Литонина. - Вологда-Молочное, 2015. - 147 с.

- Влияние кормов с экструдированным зерном и фитобиотиком на мясную продуктивность и состояние здоровья откормочного молодняка крупного рогатого скота / Ю.А. Воеводина, Т.П. Рыжакина, С.В. Шестакова, Т.В. Новикова, М.В. Меха-никова //Молочнохозяйственный вестник. - 2019. - № 2 (34).- С. 8-20.

- Стрекозов, Н.И. Некоторые интенсификации молочного скотоводства / Н.И. Стрекозов // Достижения науки и техники АПК. - 2008. - № 10. - С. 15-17.

- ГОСТ 31640-2012. Межгосударственный стандарт. Корма. Методы определения содержания сухого вещества.

- Текеев, М-А.Э. Совершенствование молочных пород Северного Кавказа с использованием генофонда голштинского скота: автореф. дисс. ... д-ра с.-х. наук / М-А.Э .Текеев; КБГАУ. - Нальчик, 2015. - 45 с.

- Гаджиев, А.М. Обмен веществ, продуктивность и воспроизводительные функции высокопродуктивных коров при обогащении рационов холином в защищенной форме / А.М. Гаджиев, М.Г. Чабаев // Молочное и мясное скотоводство. -2014. - № 2. - С. 12-15.

- 8 .Чабаев, М.Г. Влияние скармливания биологически активных веществ на молочную продуктивность, обмен веществ и воспроизводительные качества новотельных коров / М.Г.Чабаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. - 2016. - № 1-2 (196). - С. 186-192.

- Потребление кормов и основных питательных веществ рациона молодняком крупного рогатого скота при чистопородном выращивании и скрещивании / В.И. Косилов, Д.А. Андриенко, Е.А. Никонова, П.Т. Тихонов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2016. - №3 (59).- С. 125-127.

- Современные технологии производства молока с использованием генофонда голштинского скота: учебное пособие / А.Ф. Шевхужев, М.Э. Текеев, М.Б. Улимбашев, Д.Р. Смакуев. - М.: Илекса, 2015. - 392 с.

- Текеев, М-А.Э. Эффективность использования сверхремонтных гибридных телок для создания товарных мясных стад: автореф. дисс. ... канд. с.-х. наук / М-А.Э.Текеев; ВИЖ. - п. Дубровицы, Московской области, 1997. - С. 23.

- Шевхужев, А.Ф. Использование сверхремонтных телок молочных пород для создания мясных стад / А.Ф. Шевхужев, М-А.Э.Текеев // Зоотехния. - 1995. -№ 6. - С. 21-22.

- Левантин, Д.Л. Эффективность скрещивания породы браман в условиях Северного Кавказа / Д.Л. Левантин, А.Ф.Шевхужев, М-А.Э.Текеев // Молочное и мясное скотоводство. - 1997. - № 3. - С. 10-13.

- Левантин, Д.Л. Рекомендации по использованию сверхремонтных телок молочных пород для товарных мясных стад / Д.Л. Левантин, А.Ф. Шевхужев, М-А.Э. Текеев. - Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1994. - 38 с.

- Справочник по мясному скотоводству / Областное государственное учреждение «САМАРА - АРИС». - 2019. - URL: https://agrovesti.net/lib/tech/cattle-tech/ spravochnik-po-myasnomu-skotovodstvu.html

- Методические рекомендации по использованию экспресс-метода определения переваримости кормов и кормовых рационов для крупного рогатого скота / сост. А.А. Прозоров. - Вологда-Молочное.: ИЦВГМХА, 1995. - 16 с.

- Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов, Н.И. Клейменов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.,2003. - 456 с.

- Влияние дрожжевых продуктов на молочную продуктивность коров / Т.П. Рыжакина, Ю.А. Воеводина, С.В. Шестакова М.В. Механикова, Т.В. Новикова, В.А. Механиков // Молочнохозяйственный вестник. - № 4 (32). - 2018. - С. 36-45.

- Влияние адсорбента и фитобиотика на плотность инфузорной фауны рубца и молочную продуктивность коров / Т.С. Кулакова, Е.А. Третьяков, Л.Л. Фомина, Е.Н. Закрепина, С.Г. Журавлева // Российская сельскохозяйственная наука. - 2019. - № 1. - С. 43-45.

- Ильина, Л.А. Содержание микроорганизмов в рубце телят разного возраста / Л.А. Ильина // Вестник мясного скотоводства. - 2017. - № 3 (99). - С. 128-133.