«…Необъятен, как мировые просторы, бессмертен, как и сотворенное Богом»: переводы лирики А. С. Пушкина на адыгейский язык

Автор: Третьякова Е.Ю.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Пушкинское наследие: грани освоения

Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.

Бесплатный доступ

Автор анализирует динамику деятельности, связанной с изданием переводов произведений А. С. Пушкина на адыгейский язык, рассматривая ее в литературоведческом, лингвокультурном, историко-культурном и социокультурном аспектах. Корпус изученных материалов составили переводы пушкинских произведений, опубликованные в период с 1999 по 2024 гг., детские билингвальные книги, материалы интервью с переводчиками и данные о составе библиотечных фондов. Проанализированы лингвистические и литературно-художественные особенности переводов, рассмотрен дискурс современных переводчиков, оценено нынешнее состояние переводческой практики в России, описаны черты, характеризующие ее кризисное состояние, исследованы позитивные примеры и инициативы. Автор заключает, что для формирования подлинной образованности, опирающейся на признанные образцы, поддержка переводов классики на национальные языки становится экзистенциальной необходимостью, противостоящей распаду культурных связей в условиях глобализации.

А. С. Пушкин, лирика А. С. Пушкина, переводы классики, классическая художественная традиция, издание переводных произведений, адыгейский язык, адыгабзэ, последствия глобализации

Короткий адрес: https://sciup.org/170209416

IDR: 170209416 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.003

Текст научной статьи «…Необъятен, как мировые просторы, бессмертен, как и сотворенное Богом»: переводы лирики А. С. Пушкина на адыгейский язык

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Осенью 2020 г. сайт «Год литературы» опросил примерно десяток отечественных и зарубежных переводчиков художественной литературы, поинтересовавшись, кем считают себя современные представители этой отрасли писательского дела [7]. Результаты анкеты опубликовали ко дню именин Иеронима Стридонского (30 сентября), который по традиции считается святым покровителем переводчиков, поскольку перевел Библию с древнегреческого и древнееврейского на латынь. «Можете ли вы предложить определение, отвечающее нашей эпохе?» - спрашивали респондентов. Название подборки «День переводчика. Почтовые лошади? “Год Литературы” выяснил, кем считают себя современные наследники св. Иеронима» отсылало к известной фразе Александра Сергеевича Пушкина «Переводчики - почтовые лошади просвещения» [22]. Ответы респондентов, противоречивые и разноголосые, побудили нас вникнуть в состояние проблемы: насколько сегодняшние задачи переводов с языка на язык совместимы с древними (сохранившимися в национальных эпосах) памятниками словесности и классическими примерами многовековой культурной традиции.

Стимулом к такому исследованию явилась специфика современной социокультурной ситуации, в которой перевод произведений русской классики на национальные языки народов России приобретает особую значимость. В условиях, когда вызовы глобализации наталкиваются на стремление различных общностей сохранить свою идентичность, межкультурный диалог формирует пространство, в котором возможна оптимизация подходов к разрешению противоречий в пользу многовековой традиции этносов, а не ради тотальной модернизации. С учетом этой актуальной проблематики мы и ставим задачу комплексного рассмотрения переводческой деятельности и ее значимости в достижении устойчивого баланса технологий народосбе-режения в интеграционных процессах культурной жизни регионов нашей многоязыкой страны.

Около трех десятилетий имевшая место недооценка художественных переводов классики как важнейшего фактора гармонизации общественных отношений была вызвана цифровизацией и коммерциализацией книгоиздания, курсом на насаждение массовой культуры в СМИ, болонской реформой системы образования - теми явными просчетами, вследствие которых усугублялись симптомы неблагополучия, чреватого разрывом преемственности в передаче качественного культурного наследия. Невостребованность классических переводов - один из таких симптомов. Устраняя угрозу разрыва, надо восстановить должное отношение к достоянию, которое, выполняя миссию передачи смыслов между языковыми системами, способствует укреплению духовных связей между народами, противостоя деструктивным тенденциям омассовления и кризису гуманитарных ценностей. В год, когда страна отмечала 225-летие А. С. Пушкина, мы сочли полезным рассмотреть динамику практик, связанных с переводами и изданием произведений поэта на языках народов России в разных уголках нашей страны, в первую очередь - Южного и Северо-Кавказского регионов. Методологические установки и ход анализа были обусловлены:

-

• намерением актуализировать интегративный характер задач переводческой деятельности;

-

• необходимостью подчеркнуть миссию данной профессиональной области литературного творчества в работе по поддержанию качественного межкультурного диалога;

-

• явно недостаточной теоретической базой (вплоть до отсутствия необходимой сегодня комплексной фундаментальной разработки проблем интеграции качественного культурно-жизненного и языкового наследия добрососедских народов).

Дело в том, что фундаментальной разработке не способствуют ни рецептивная эстетика с ее тезисом, что текст рождает читатель [9], ни зарубежные труды по теории перевода, стимулирующие переводчиков на выявление концептуального содержания и интерпретацию материала источника в соответствии с целевым назначением, которое избирает инициатор перевода как коммуникативного акта. Все это варианты дискурсивного подхода, аналогичные теории «скопоса», разрабатываемой К. Райс и Х. Фермеером. Эти авторы рассматривают перевод как вид деятельности, имеющий целевую аудиторию и создающий целевой текст, который выполняет «скопос-функцию» - передает концептуальное содержание оригинального текста, не сохраняя его языковую форму или стиль [38]. Постмодернистские установки второй половины XX - начала XXI в. сдерживали возможность сформировать необходимую теоретическую базу принципиально иного освоения классики, воспитывающего эпическое восприятие классического достояния мировой культуры. Поворотом в русло таких культурно-языковых стратегий будет обеспечено преодоление модернизма и постмодерна в условиях их тотального кризиса. От того, насколько образованное сообщество окажется готовым к отказу от технологий, которые были рассадником эталонов массового / элитарного, зависят дальнейшие подвижки к гармонизации (оздоровлению) или хаотизации (угасанию) внутренних механизмов саморазвития культур и языков.

Еще Владимир Набоков в середине 1950х гг., давая подробные комментарии к переводам на английский язык романа «Евгений Онегин», подчеркивал, что «непереводимость» поэзии А. С. Пушкина на европейские языки обусловлена отличием менталитета их носителей от языковой ментальности носителей русского языка. Радикальное мнение В. В. Набокова с тех пор оспаривают многие. Приведем тезис, с которым мы целиком согласны. Неудачи с переводами пушкинской поэзии случаются «не столько из-за того, что переводчик не знает, не чувствует своего собственного языка или не обладает достаточным поэтическим дарованием, сколько потому, что он не может отвлечься от поиска буквальных соответствий подлиннику и сосредоточиться на создании текста, который бы в первую очередь оказывал на читателя эстетическое воздействие, не утрачивая при этом звукового, ритмического и смыслового подобия оригиналу» [11, с. 8].

Данное высказывание принадлежит А.А. Липгарту - автору вступительной статьи к англоязычному разделу трехтомника 1999 г. «А. С. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на английский, французский и немецкий языки» [11]. Вступления к франкоязычной части

-

[6] и к части, составленной из произведений на немецком языке, также содержат немало глубоких и в методологическом плане верных замечаний. Как отмечено в вышедшей 10 лет назад статье Е. П. Челышева «Из истории постижения смыслов пушкинского текста: проблемы языка, понимания и культуры перевода» [34], специалисты по теории и практике перевода вносят свой вклад в «науку о Пушкине». И наиболее важные для приближения к смыслу текстов гениального поэта переводы возникают в том случае, если интерпретаторы (переводчики) склонны не к волюнтаризму, а к гармонической чуткости при соотнесении оригинала и его поэтического выражения (при передаче пушкинского слова на иностранном языке).

Трехтомная антология «А. С. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на английский, французский и немецкий языки» издавалась к 200-летию поэта как наиболее представительное свидетельство бытования пушкинской поэзии в культуре трех основных языков Запада. Тогда же увидел свет подготовленный Институтом славяноведения РАН сборник научных трудов «А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта)» [1]. Авторы сборника осветили проблематику переводов на словацкий, сербский, словенский, польский, чешский и другие языки, а также дискуссионные вопросы восприятия пушкинского творчества в западнославянском мире.

О переводах на языки народов России можно сказать следующее. На сайте «Год литературы» 11 июня 2024 г. размещена информация об онлайн-публикации в рамках фестиваля «Наш Пушкин. 225» собрания переводов произведений поэта на 92 языках народов России, составленного при содействии «Литературной газеты» и «Российской газеты». По словам организаторов, проект призван внести вклад в сохранение и развитие этнокультурного достояния страны. «В рамках годового фестиваля “Наш Пушкин. 225” запущен проект переводов произведений юбиляра на языки народов России - включая те, на которых его переводов еще не было. <…> Специально для проекта были подготовлены современные переводы произведений Пушкина на 29 языков народов

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

России»,- сообщил Александр Вулых (цит. по: [28]). Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев уточнил: «Это переводы произведений, которых на тех или иных языках еще не было, а также это новое прочтение классика. Языки живые, они меняются, развиваются с течением времени. И специально для проекта авторы подготовили современные тексты всеми любимых строк Александра Сергеевича» (цит. по: [28]).

Хотя инновации, стимулирующие переводческую активность, вне сомнений полезны, такого рода стартапами не следует подменять работу над созданием полнообъемной антологии проверенных временем лучших переводов произведений А. С. Пушкина на языки народов нашей страны. Определение круга лучших переводческих текстов затруднено, поскольку критерии деления переводческой продукции на модернистскую («новое прочтение») и классическую сегодня нечетки. Как устранить эту недоработку? Нашей целью было проанализировать в литературоведческом, лингвокультурном, культурно-историческом и социокультурном аспектах практики перевода произведений А. С. Пушкина, рассматривая эту область деятельности как феномен, обеспечивающий сохранение качественного культурного наследия и оптимизирующий межнациональный диалог в условиях современных социокультурных вызовов.

Зная, что в 1999 г. к пушкинскому юбилею был издан сборник «Ш1у услъэгъугъ…» («Я Вас любил...») [26], содержащий 40 стихотворений в переводах четырех замечательных мастеров адыгейской литературы, мы решили вести разговор об общей для всех субъектов Российской Федерации проблеме на примере Республики Адыгея. Основу корпуса проанализированных материалов составили переводы произведений А. С. Пушкина на адыгейский язык, опубликованные в период с 1999 по 2024 гг. Стержневое значение для исследования имел упомянутый юбилейный сборник «Ш1у услъэгъугъ.». Важным источником стали современные билингвальные издания детских книг «Остров на море лежит» [20], «У лукоморья дуб зеленый» [25], выпущенные сравнительно недавно созданным издательством Адыгейского госуниверситета и представлен- ные на Всероссийском книжном фестивале 2024 г. в Москве [8] [14]. Дополнительно анализировались данные о фондах библиотеки Адыгейского республиканского института повышения квалификации, интервью с переводчиками (С.А. Хунаговой, А.И. Слуцким), материалы конкурса имени Киримизе Жанэ и визуальный ряд изданий (иллюстрации С. Пши-зова, Т. Шамова), статьи о переводах русской литературы на адыгабзэ (адыгабзэ - самоназвание западноадыгского языка), написанные республиканскими учеными [32] [35].

Применяемый в исследовании комплекс методов направлен на многоаспектный анализ переводческой практики. Инструментарий исторического литературоведения позволил проследить эволюцию переводов произведений А. С. Пушкина на адыгейский язык за четверть века. Лингвокультурный анализ способствовал выявлению типологических особенностей адыгейского языка, влияющих на интерпретацию пушкинских текстов (например, семантических нюансов глагольных форм, ритмико-мелодических соответствий). Сравнительный метод использован при изучении переводческих стратегий разных авторов, включая сопоставление фрагментов оригиналов и их адыгейских версий. Отдельное внимание уделено герменевтическому прочтению предисловий, иллюстраций и притек-стовых элементов, раскрывающих ценностные установки составителей.

Первым шагом к достижению цели исследования будет обращение к историческому контексту и рассмотрение юбилейного сборника 1999 г. «Ш1у услъэгъугъ.» [26] как эталонного в плане синтеза художественного мастерства и полиграфического искусства. При анализе книги мы обратим внимание на философское предисловие Н. Ю. Куёка и ритмические соответствия переводов, которые демонстрируют глубокое проникновение в пушкинский текст. Далее мы перейдем к оценке современного состояния переводческой практики, исследовав позитивные инициативы и негативные тенденции (коммерциализацию книжного рынка, сокращение тиражей и т. д.). Затем проанализируем дискурс современных переводчиков, выявляемый через анкету 2020 г., наглядно показывающую противоре- чивость самоидентификации специалистов и кризис переводческой парадигмы. Другим, не менее важным аспектом решаемой задачи нам видится необходимость выявить роль конкурсов и образовательных проектов в поддержке национальной литературы - работы по созданию пространства, в котором издание переводов классики становится инструментом сохранения языковой памяти. Все это позволит в заключительной части, опираясь на идею о противостоянии двух моделей глобализации, показать, что пушкинское наследие, транслируемое через переводы, выступает действенной альтернативой западной эпистеме, поскольку сохраняет органику культурного диалога (что при западном моделировании процессов недостижимо).

* * *

Замечательный в плане художественного исполнения сборник «Я Вас любил...» - «Ш1у услъэгъугъ…» (Майкоп, 1999) [26] содержит 40 выполненных четырьмя признанными мастерами стиха переводов лирики А. С. Пушкина на адыгабзэ.

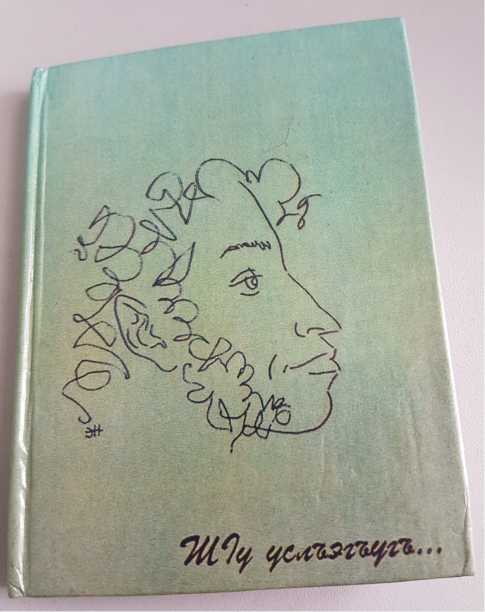

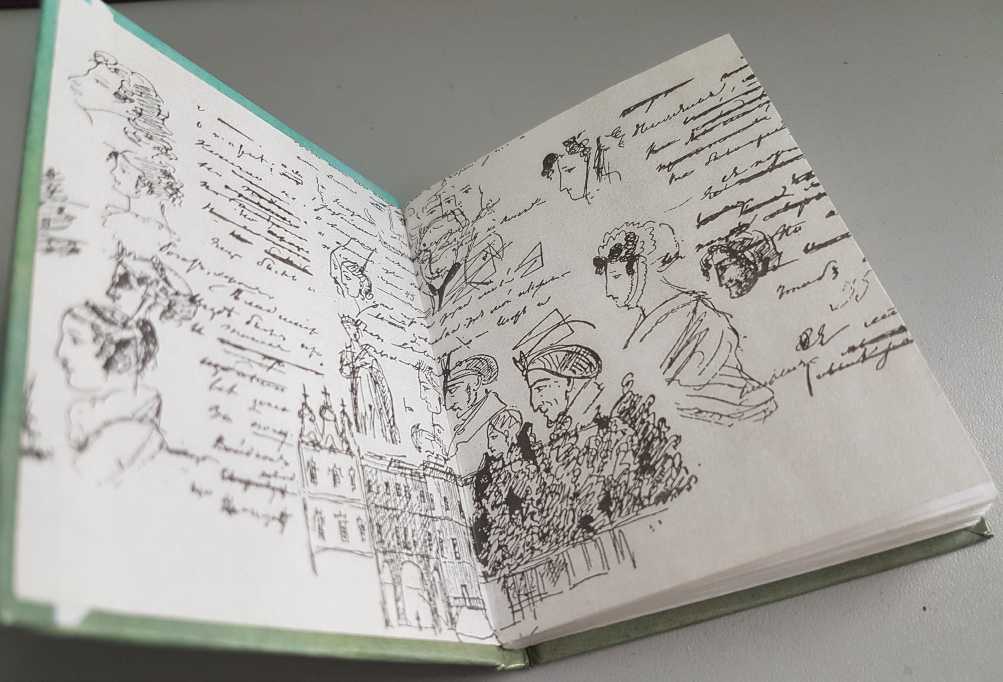

Томик в формате миниатюрной книги (70х90/64) изящен по полиграфическому исполнению: твердый переплет со скругленным корешком и глянцевой ламинацией. На обложке размещен портрет поэта, созданный художником Э. Насибулиным (Рис.1). Как и заставки, это изображение напоминает оригинальные росчерки пушкинского пера. Форзацы украшены коллажем рисунков и рукописных строк (узнаваемый абрис Царскосельского лицея и портреты - «знакомцев стройный ряд», как правило, сопровождавший рукописи А. С. Пушкина) (Рис. 2). В моменты раздумий и поисков художественного образа Александр Сергеевич имел обыкновение делать росчерки-виньетки, зарисовывать всплывавшие перед его мысленным взором портреты известных ему людей, лица современников. За это его черновые рукописи А. Эфрос назвал «дневником в образах, зрительным комментарием. особой записью мыслей и чувств, своеобразным отчетом о людях и событиях» [37, с. 5].

Выпущенная небольшим тиражом (600 экз.) книга «Ш1у услъэгъугъ…» раскупалась как подарочное издание, своего рода раритет. И практически сразу стала предметом гордо-

Рис. 1. Обложка книги переводов лирики А. С. Пушкина «Ш1у услъэгъугъ...» («Я вас любил…), Майкоп, 1999 [26], художник Э. Х. Насибулин

Fig. 1. Cover of the book of translations of A. S. Pushkin’s lyric poetry Sh’u usl’eg’ug’... (“I loved you…”), Maykop, 1999 [26]; artist Engel Nasibulin сти истинных ценителей прекрасного, собирателей персональных библиотек.

Открывавшее книгу краткое вступление написал ее составитель, классик адыгской литературы Нальбий Куёк. Эти 17 строк можно назвать стихотворением в прозе, они имеют особую ценность как художественное приношение Поэту, философское высказывание о значимости пушкинского вклада в культурный космос земного и божественного мироздания. Здесь, к слову, можно смело провести параллель между двумя поэтами в мастерстве владения родным языком.

Приведем перевод на русский с адыгского языка, признавая, что, несомненно, в данном случае трудно сделать его столь точным и изящным, чем смог бы сделать сам Нальбий Куёк. Вступление звучит примерно так:

« А. С. Пушкин - человек, который стал частью Вселенной. Родился в таком-то году, умер в таком году, эти слова ему не идут, так кажется. Сегодня трудно представить, что

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Рис. 2. Фронтиспис книги «Ш1у услъэгъугъ...» («Я вас любил…), Майкоп, 1999 [26]

Fig. 2. Frontispiece of the book Sh’u usl’eg’ug’... (“I loved you…”), Maykop, 1999 [26]

когда-то не было его в жизни, не было его голоса, его ума, его пророчеств, его творений. Голос поэта всегда будет витать над нами, увлекать и вести за собой наши надежды, слышать наши беды, давать оценку нашему мышлению, умножать прекрасное в нас, даст поверить, что жизнь дороже всего и что человек рождается творить только добро.

-

А. С. Пушкин необъятен, как мировые просторы, бессмертен, как и сотворенное Богом » 1 .

Очень многозначны слова заключительного абзаца вступления, который процитируем и в оригинале:

«А. С. Пушкиныр – дунэе хъоухэр зэрэч1энчъэх, тхьэкъэгъэхъугъэхэр зэрэп1элъэнчъэх» [26, с. 2].

Венок стихотворных переводов, сделанных в разные годы четырьмя известными адыгскими мастерами слова - Мулиат Ибраги- мовной Емиж (13 произведений), Саидой Ахмедовной Хунаговой (13 произведений), Наль-бием Юнусовичем Куёком (6 произведений), Хазретом Махмудовичем Панешем (8 произведений),- достойная дань 200-летнему юбилею всенародно любимого Первого русского поэта.

Название сборника «Ш1у услъэгъугъ…», заимствованное из сделанного С. А. Хунаговой перевода стихотворения «Я Вас любил...», примечательно тем, как оно выявило объективную целостность смысла. На адыгейском языке глагол прошедшего времени любил принял форму совершенного времени полюбил. Возникший вследствие имманентных, сугубо языковых причин смысловой оттенок также сработал на усиление семантического ядра, передал признание в любви к Добру и созидательному началу, которое «всегда будет витать над нами, увлекать и вести за собой наши надежды, слышать наши беды, давать оценку нашему мышлению, умножать прекрасное в нас.» [26, с. 2]. В более обширном, чем язы- ковой, и для всех народов значимом экзистенциальном смысле - признание непреходящей ценности всего бессмертного и сотворенного Богом.

Представленный в книге переводов диапазон лирики А. С. Пушкина широк и тематически, и хронологически. Есть произведения лицейской поры («К Наташе», 1814; «Вода и вино», 1815; «Друзьям», 1816; «К Чаадаеву», 1818, и др.), периода южной ссылки и ссылки в Михайловское («Птичка», 1823; «Храни меня, мой талисман…», 1825; «Зимний вечер», 1825; «Если жизнь тебя обманет...», 1825; «Признание», 1826, и др.), второй половины 1820-х («Цветок», 1828; «Анчар», 1828; «Кавказ», 1829, и др.), Болдинской осени 1830 г. («Бесы», «Поэту» и др.), а также самых зрелых творческих лет поэта («Туча», 1835; «Я думал, сердце позабыло.», 1835; «О нет, мне жизнь не надоела…», 1836).

Преимущественная часть стихотворений на адыгейском языке соответствует полным текстам оригиналов, в исключительных случаях - отрывкам или фрагментам. Так, Хаз-рет Панеш перевел четыре первых строфы мадригала «Я помню чудное мгновенье.»; Мули-ат Емиж взяла для «Черкес орэд» черкесскую песню - три строфы из поэмы 1821 г. «Кавказский пленник», объединенные рефреном «Чеченец ходит за рекой».

Из устных разговоров о значимости работы над переводами произведений А. С. Пушкина на адыгейский примечательно свидетельство краснодарского поэта Аркадия Иосифовича Слуцкого (1940–2019), которое автор статьи слышала где-то примерно в начале 2000-х гг. Аркадий Иосифович, сам переводчик с многолетним стажем, вел на краевом телевидении серию передач о людях искусства. Его авторитет в области истории, книжного дела, знания классической отечественной и мировой литературы был чрезвычайно высок. Однажды в компании хорошо знакомых ему литераторов кто-то задал вопрос: зачем переводить А. С. Пушкина на адыгейский, если русский язык изучают на школьной скамье и достаточно хорошо им владеют практически все жители Республики Адыгея? Аркадий Иосифович запомнил, как живо и неравнодушно отреагировали на эту реплику присут- ствовавшие адыгские поэты. Категорически отстаивая свое мнение, они говорили: важно, чтобы на нашем родном языке можно было бы философствовать так, как философствовал А. С. Пушкин.

Саида Ахмедовна Хунагова вспоминала о своей работе над переводами стихов Александра Сергеевича: « Легко работалось, потому что стихи Пушкина легко ложатся на адыга-бзэ». Прямым подтверждением этому можно считать мелодику ее стихотворного перевода пушкинского послания «Друзьям» («Богами вам еще даны…) 1816 г.

Ш1улъэгъум ыбзэ икъэбзагъэ

Тек1он щымы1эу сэ сылъэхъу, Спэчыжьэу синыбджэгъу пчъагъэм Амакъэкъэ къэ1оу къысщегъэхъу

[26, с. 51].

Уикъэбар чэфхэм сыкъядэ1ушъ,

Унит1у ямаш1о сагъэк1алэ,

Ау къэзгъэш1агъэр къысте1унк1эшъ, Сыгу къыхэпыджэ, пхъэпэ цалэу

[26, с. 52].

Проницаемость, растворение языковых границ находим также в изумительно точном по совпадению звукового облика и смыслового плана адыгского (перевод Н. Ю. Куёка) и русского вариантов стихотворения «Мечты, мечты, где ваша сладость…». Дадим в качестве иллюстрации восемь финальных строк:

Ш1улъэгъу, ш1улъэгъу,

Къысфэш1 гук1эгъу:

Пк1ыхь дахэ джыри

О сэгъэлъэгъу.

Джыри пчэдыжьэу

Сыгу укъэрэк1.

Сыкъэмыущыжьэу,

Псэу си1эр хэрэк1

[26, с. 65–66].

Любовь, любовь,

Внемли моленья:

Пошли мне вновь

Свои виденья,

И поутру,

Вновь упоенный,

Пускай умру

Непробужденный

[26, с. 28].

О переводе написанного фольклорным дольником пушкинского стихотворения «Еще

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

дуют холодные ветры...» (1828) скажем следующее. Отсутствие рифмовки позволило не нарушить свободное течение ритма, но Н. Ю. Куёк перевел текст не 14-ю, а 17-ю строками: того требовала более длительная протяженность адыгских слов. Поставленный в конце вопросительный знак дал особый оттенок лирического настроя, более трепетную, заботливую интонацию, рожденную не только вследствие особенностей грамматики адыгабзэ. Нальбий Юнусович как никто другой знал жизнь пчелиного царства. Пчеловод с многолетним стажем, он рачительно заботился о своей пасеке и щедро угощал медом друзей и гостей.

Джыри жьы чъы1эхэр къепщэх, Пчэдыжь щтыргъук1ыр къалъэсы. Осыр зытежъук1ыгъэмэ Къэгъэгъэ пасэхэр джыдэдэм Къащылъэгъуагъэх. Шэфым Хэш1ык1ыгъэ дунай гъэш1эгъоным Яхьыщырэу, мэ1эш1у зак1эу, Шъоу унэжъыем апэрэ

Бжьэ ц1ык1ур къибыбык1ыгъ.

Къэгъэгъэ пасэмэ адэжьы Мэбыбы, къык1эупч1энэу Гъатхэу, тихьак1э лъап1эр Ш1эхэу къэсыщтмэ; сыдигъо Гъэхъунэхэр къэушхъонт1ыщтых, Пчэи шъхьат1ыргъом ш1эхэу Тхьэпэ пыпк1эхэр къызэ1уихыщтха, Черемухэр къэгъагъ къэхъущта?

[26, с. 74].

В пушкинском оригинале: Еще дуют холодные ветры И наносят утренни морозы, Только что на проталинах весенних Показались ранние цветочки, Как из чудного царства воскового, Из душистой келейки медовой Вылетала первая пчелка, Полетела по ранним цветочкам О красной весне поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ли луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста.

Что из способного конкурировать с изданной к 200-летию А. С. Пушкина замеча- тельной книгой лирики напечатали республиканские издательства за истекшую с тех пор четверть века? Ответ неутешительный: ни по разнообразию переведенного поэтического материала, ни по охвату адресной читательской аудитории за 25 лет ничего подобного ей не было издано. Симптом существен не только в социокультурном, но и в сугубо лингвистическом смысле. Когда литературный процесс деформирован в угоду меркантильным расчетам и отдан в руки издателей массового чтива, это причиняет огромный ущерб и авторам, и читателям. Под угрозу ставится формирование наиболее качественных культурно-языковых связей, что заметно как по динамике публикации переводов, так и в целом по критической ситуации, из-за которой труд над переводом художественной классики оказывается на периферии, превращенный в никем не поощряемую, подчас сугубо маргинальную часть творческого саморазвития литераторов.

Увы, именно таков западный тренд -тенденция вырождения словесного искусства в belles lettres и fiction, нараставшая после кризиса идей европейской эпохи Просвещения. Мы скажем об этой тенденции и о ее последствиях в области художественного перевода несколько позже, когда далее обратимся к анализу ответов переводчиков-респондентов на вопросы анкеты сайта «Год литературы».

Для Востока традиционно иное: храня сравнение мудрости со сладостью меда, Восток утверждает, что самый прекрасный цветок - у самого заботливого садовника. Крылатая фраза о переводчике как садовнике, пересаживающем цветы поэзии с почвы одного языка на почву другого, прижилась в русской культуре XIX столетия с легкой руки Александра Александровича Бестужева, сказавшего, что Василий Андреевич Жуковский «пересадил романтизм в девственную почву русской словесности» [3, с. 443]. У русских романтиков (В. А. Жуковский, А. А. Бестужев и А. С. Пушкин называли себя истинными романтиками) слово «почва» было синонимично понятию «народная культура». Философию немецкого романтизма они ценили за доказательство идеи о народности как единой, вне зависимости от разнообразия языков, подоснове (матрице) полноценного самовоспроизводства народного бытия.

Эту лингвофилософскую и культурную истину подтверждает свободный переход шедевров мировой литературы на почву множества иных языков. Труд переводчиков, настолько мастерски владеющих родным языком, что они на самом деле становятся способны пересаживать цветы «из сада в сад», насущно необходим для полномерного расцвета национальных культур. Взаимная щедрость соединяет народы в культурное братство, роднит через заботливое, неустанное возделывание сада истинной мудрости и доброты.

Вот несколько зеркально устремленных навстречу друг другу и классически дополняющих друг друга примеров.

Сам А.А. Бестужев сделал в 1837 г. поэтическое переложение касыды, написанной на персидском языке Мирзой Фатали Ахундовым (1812-1878), тогда только входившим в литературу будущим классиком азербайджанской поэзии. М. Ф. Ахундов отослал подстрочник поэмы на смерть А. С. Пушкина в «Московский наблюдатель». Публикуя поэму-плач, редакция журнала написала: «Мы от души желаем успеха замечательному таланту, тем более что видим в нем такое сочувствие к образованности русской…» (цит. по [2, с. 279]). Более десяти лет отслуживший на Кавказе, публиковавший под псевдонимом «Марлинский» повести о жителях гор А.А. Бестужев оценил значимость высказанного в этой касыде - откликнулся на звук ее струн своим, более точно переданным на русском языке, переложением смысла. Знал ли он, что это литературное переложение станет также эпилогом и его собственного жизненного пути?..

К откликам переходящего из века в век эха высоких струн добавил свои краски и культурный процесс начала 2000-х. В 2003 г. на русском языке вышел роман-плач Юнуса Чуяко «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой». Герой романа помнит, как старый учитель Якуб Цикужиевич на уроках литературы говорил: «А. Си. Пушкин». «А. Си.- это означает у черкесов “о, мой!..” Мой хороший. Мой дорогой. Мой свет. Ну, как у русских “золот- ко”…» [36, c. 11]. Мальчишки смеялись над этим «А. Си». А Якуб продолжал говорить именно так и наставлял: «Запомни, мальчик: она все еще летит, эта пуля, выпущенная подлой рукой! Она летит!.. И если каждый из нас это поймет и бросится защищать величайшего из гостей, которые приезжали когда-либо на Кавказ, мы обязательно спасем не только его - спасем добро в себе и правду вокруг!» [36, с. 44].

На страницах книги Ю. Г. Чуяко повествовательной части сопутствует череда лирических отступлений:

«Сколько раз я себя укорял… за то, что не успел, что слишком поздно, уже в пустой след обратился к нашему Псэхэхэу, богу смерти... О, всемогущий! Не один раз, не два ты отступался от него в Черных горах, не один раз, не два щадил его - можно подумать, что и ты, самый беспощадный и самый несговорчивый, щадил этого уруса…

Горе мне, горе!..

Да только ли мне - кто я такой, чтобы голос мой выделялся среди тысяч и тысяч голосов тех, кто потерял в тот роковой час человека, и в самом деле, родного и действительно -близкого…» [36, с. 43].

Реконструируя судьбу Султана Хан Гирея (1808-1842), Юнус Чуяко упомянул в художественном повествовании и литературный дебют его друга и сослуживца Султана Казы Ги-рея (1807-1863), несколькими годами опередивший создание черкесской письменности. Александр Сергеевич Пушкин опубликовал в «Современнике» в 1836 г. произведения талантливого юноши - путевой очерк «Долина Аджи Тугай», притчу «Персидский анекдот», открыв тем самым черкесской (адыгской) литературе путь в пространство просвещенного мира (см. об этом: [30]).

Среди принадлежащих концу XX столетия взаимодействий в широком и емком пространстве мировой поэзии достоин упоминания сборник «Пересаженные цветы» (1990). В венке переводов Юрия Кузнецова с именами Фридриха Шиллера, Артюра Рембо, Адама Мицкевича, Петра Негоша соседствуют имена поэтов Кавказа. И адыгская поэзия представлена стихотворениями Н. Куёка «Богатыри», «Ты камни родною землею назвал…» [10, с. 148–150]. О тридцатилетнем творческом

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

взаимодействии этих двух выдающихся художников можно подробнее прочесть в работе, опубликованной в 2023 г. [31].

Горные вершины видят друг друга издалека и обмениваются лучами. Как хрусталь духовного пространства, этот свет лучей сияет всем землям, всем народам. Неотъемлемое свойство классических культурных взаимодействий - открытость - очищает души бескорыстным добром и благородством, богатырскими свойствами характера лучших, самых любимых героев народного эпоса.

Неклассической же переработке текстов зачастую сопутствует амбициозность интерпретаторов, жажда самоутверждения. В значительной части ответов на опубликованную 30 сентября 2020 г. анкету сайта «Год литературы» было заметно желание респондента как-то выпятить собственную персону, подчеркнуть свою значимость на арене творчества. Анкета показала возможность полярно противоположных позиций. С одной стороны, лауреат Премии Данте писатель, поэт, богослов Ольга Седакова выразила твердую убежденность в том, что следует учитывать очень многое: и переводимого автора, и адресатов, для которых автор писал, и тех, для кого он сам, переводчик, произведение переводит. «Переводчик знает, что то, что он собирается написать, вообще-то уже написано - но только на его языке еще не написано. Для людей этого языка, а не “для всех” он и пишет. Его переводить не будут. Так блаженный Иероним писал свою латинскую Библию для молодой - новорожденной, по Клоделю,- Западной Церкви: участвуя в ее рождении» (цит. по: [7]). С другой стороны, принципиально иную позицию выразил переводящий со шведского и немецкого языков Алеша Прокопьев: «Поэтический перевод, сказав себя как стихотворение, становится оригиналом по отношению к исходному тексту»; «тезис Жуковского о переводчике “сопернике” или “рабе”» не релевантен, устарела «самая сокровенная мечта советской школы» «переводить… так, чтобы стало непонятно, где перевод, а где оригинал» (цит. по: [7]).

Переводящая с русского на английский Анна Фишер воспроизвела тезисы дискуссии «Translating the Future», которая прошла в честь 50-летия конференций при Амери канском центре ПЕН-клуба. «Перевод... больше не считается невидимым актом передачи канонических ценностей между культурными элитами. Если раньше разговор о переводе был сосредоточен на эстетике, то сегодня мы также думаем об этике: кто имеет право представлять точку зрения писателя одной культуры читателям другой культуры? <…> Как вообще передать читателю чуждость, инаковость текста, чтобы ощущение Другого сохранялось» (цит. по: [7]). «Салон пушкинской эпохи» А. Фишер назвала идеалом, как и возможность быть хозяйкой салона, которая «должна устроить, наладить разговор между читателем и текстом. …Ее задача состоит в создании пространства, где читатель может не только завести подлинную, полноценную, подчас бурную дискуссию с текстом, но и чему-то у него учиться» (цит. по: [7]).

Специалист по латиноамериканской литературе Г. Киселев оспорил афоризм А. С. Пушкина, поскольку сам предпочитает видеть себя конкурной, а не почтовой лошадью. Обращение к термину из обихода ипподромов (конкурными называют породистых, с хорошей выездкой лошадей) явно увело от пушкинского хода мысли, вовсе не предполагая того, что вкладывал поэт в метафору «почтовые лошади просвещения».

Переводчик не пожелал учесть, что афоризм о почтовых лошадях записан на листах рукописи «Истории села Горюхина» - памфлета, направленого против издателя «Московского телеграфа» Николая Полевого. В 1828 г. этот журналист объявил, что отнимет лавры у «Истории государства Российского» и исторических «поэмок» вроде «Полтавы», выдав в свет 12 томов своей «Истории русского народа» буквально за два ближайших года. Орудие быстрой переработки сведений, журнал был тогда чем-то вроде езды на почтовых (скоростного способа передвижения).

Афоризм А. С. Пушкина указывал на скорость гонки, а не на изящество породы и выездки лошадей. Н.А. Полевой открыл подписку на издание еще не написанного исторического опуса, который, как он полагал, сделает его русским Нибуром. Делец от журналистики рассчитывал, что будет легко перетолковать изложенные в 12-томнике Н. М. Карамзина со- бытия, приправляя их своей демагогией о «накоплении умственного капитала» (пропагандой амбиций купечества и нарождающейся буржуазии). Однако к осени 1830 г. он смог выдать лишь второй том своей «Истории...», а далее и вовсе потерпел фиаско: издав к 1833 г. шесть томов, прекратил дальнейшую работу над амбициозным замыслом.

Там, где на первом плане частные интересы, нет истины. Не может быть полноценного расцвета, если в угоду частным выгодам корпораций, каких-то общественных групп, движимых интересами местнического эгоизма, жертвуют устойчивой целостной поддержкой национального бытия - внесословным, общенародным привольным взаимообогаще-нием культурного наследия всех народов, бок о бок живущих на территории страны. Духовное завещание «И назовет меня всяк сущий в ней язык» стало сутью объединительного процесса, истинность которого (объемное целостное восприятие Бытия) открывается как путь спасения народов в моменты экзистенциальных кризисов.

Другой тип имманентен природе этнических культур. В переломные кризисные периоды он оказывается спасительным источником возможностей жизни как таковой. Устойчивая трансляция органично развитого наследия обеспечивает причастность человеческого бытия к алгоритмам действия закономерностей космического порядка. Сентенция «свет - с Востока» противостоит выражению «закат культуры»: вера в Провидение жизнеспособнее веры в прогресс.

Александр Сергеевич Пушкин понимал это и включил антитезу закат / восход в философский смысл написанного в 1824 г. цикла «Подражания Корану»:

Но смолкла похвальба порока

От слова гнева Твоего:

Подъемлю солнце я с востока;

С заката подыми его!

[23, с. 49].

Мы говорили об этом в выступлении на конференции Адыгейского государственного университета «Культурные традиции и художественное образование» (апрель 2024 г.), доклад «Пушкинская традиция как классика отечественной образованности» в расширенном виде издан в сборнике трудов этого научного форума [29]. Там мы на более широком материале пояснили, что для выхода из нынешнего кризиса глобализма необходим принципиальный отказ от западного типа образованности. Западные школы не имеют и не дают ключа к пониманию органики золотого века русской национальной культуры, поскольку они следуют эпистеме научного знания, сформированного европейской культурой Нового времени.

На пике разразившегося экзистенциального кризиса важно понять и как можно более широко разъяснить соотечественникам, что пушкинское начало было и остается классически действующим эпицентром живого пульса народного бытия, поддержать русский тип образованности. Именно он сделал XIX столетие золотым веком отечественной культуры и поможет вновь вывести страну к расцвету, оставив позади полосу спровоцированного модернистскими технологиями подавления, предельного ослабления имманентных сил культурного бытия народов.

На пути из полосы заката к рассвету подтвердится истинность крылатого высказывания «Пушкин - наше все», гармонично сойдутся векторы, направленные от личности к народу и от народа к личности.

В работах представителей научного сообщества Республики Адыгея до некоторого времени преобладало стремление как можно шире очертить круг «точек соприкосновения гения Пушкина и адыгского словесного искусства» [32, с. 68]. Н. А. Хамерзокова, обобщив публикации предшественников (М. Н. Кунижева, Х.Х. Хапсирокова, М. Н. Хачемизовой, Е. П. Ши-бинской и др.), в 2016 г. написала о следах вли-

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

яния адыгского фольклора и просветительства на творчество А. С. Пушкина [32].

Освещавшая вопрос о взаимовлиянии культур М. Ю. Ченишхова («Перевод как часть национальной литературы», 2008) [35] подчеркнула прямую зависимость интенсивности переводческих практик от характера запросов современности. Она напомнила об инициированном Максимом Горьким проекте 200-томника «Всемирная литература», процитировала слова Иоганнеса Бехера, что «значительная национальная литература немыслима без хорошей переводной литературы. Создание высокой культуры перевода способствует росту данной национальной литературы и созданию ею своего национального характера» [4, с. 63]. Раскрывая значимость этой сферы творческой деятельности для накопления сил оригинальной литературы и творческого созревания каждого из писателей, исследовательница дала обзор осуществленных разными авторами переводов А. С. Пушкина на адыгейский язык. Отчасти дополнив сведения этого обзора, мы также отметим, что процесс начался почти 100 лет назад публикацией переводов «Кавказского пленника», «Полтавы» (пер. Ахмет Хатков), «Цыган» и ряда стихотворений. Его продолжили «Медный всадник», «Маленькие трагедии» (пер. Мулиат Емиж), роман «Евгений Онегин» (пер. Аскер Бастэ), «Сказка о золотом петушке» (пер. Мулиат Емиж), работы многих переводчиков (Аскер Евтых, Мурат Паранук, Дмитрий Костанов, Мурат Джанчатов, Исхак Машбаш, Киримизе Жане, Нальбий Куёк, Саида Хунагова, Хазрет Панеш и др.).

Можно вполне согласиться с отмеченными М. Ю. Ченишховой моментами: переводческий процесс обогатил «адыгейскую литературу новыми стилистическими, языковыми и другими художественными возможностями», благодаря его результатам читатели могли ознакомиться «на своем родном языке с русской классической тематикой, увлечься глубокими человеческими драмами и жизненно правдивыми конфликтами» [35, с. 63]. «Вообще,- подчеркивает исследовательница,- французскую, итальянскую, грузинскую литературу мы сможем узнать через русский язык» [35, с. 64].

Заслуживают внимания вопросы, которые М. Ю. Ченишхова отнесла к нерешенным: «…В условиях массового распространения двуязычия перевод с русского является делом как бы ненадежным, да и публикация становится очень проблематичным делом. И сейчас, как никогда, проблемы художественного перевода стоят остро перед адыгейской литературой: зачем переводить? кого переводить? как переводить?» [35, с. 64]. Мы также считаем этот комплекс проблем несомненно назревшим, тем более что из осуществленных в прошлом столетии публикаций сейчас уже далеко не все доступны в широком читательском обороте. И даже в профессиональном: например, библиотека Адыгейского республиканского института повышения квалификации [13] располагает лишь шестью изданиями (1946– 2001), включающими переводные произведения А. С. Пушкина [15] [18] [19] [21] [27] [33]. В ней нет ни сборника лирики «Ш1у услъэгъ-угъ.» (1999) [26], ни указанного в «Библиографии пушкинианы на языках народов СССР и стран СНГ» [5] перевода «Сказки о золотом петушке» [17].

Сегодня для преодоления проблем недоступности практикуют электронные депозитарии. Вполне своевременно создать в веб-сети полное собрание переводов произведений А. С. Пушкина на адыгейский язык, где присутствовали бы и тексты, и оцифрованные версии книг с переводами. Но путем оцифровок проблему полностью не решить. На полках массовых библиотек (особенно детских, школьных) и в семейных книжных собраниях всегда ценны томики и фолианты бумажные. Массива наиболее удачных переводов классики это касается в первую очередь.

Соответственно, нужны систематические переиздания книг, регулярно восстанавливающие доступный в читательском обороте наличный репертуар:

-

• переводов классики;

-

• золотого фонда литературы на родных языках народов страны;

-

• памятников древнейшего эпоса и фольклора, а также их переводов на языки народов страны.

Все это не роскошь, а первоочередная потребность, которую надо учитывать и пла-

Рис. 3. Презентация двуязычных детских книг «У лукоморья дуб зеленый» и «Остров на море лежит» на Всероссийском книжном фестивале 2024 г. Фото из архива Л. А. Курашиновой

Fig. 4. Presentation of the bilingual children’s books “By the Lukomorye a Green Oak Stands” (“U lukomorya dub zelenyy”) and “An Island Lies upon the Sea” (“Ostrov na more lezhit”) at the All-Russian Book Festival 2024. Photo from the archive of Leyla Kurashinova

ново удовлетворять, чтобы в ближайшее десятилетие начался возврат к не искаженным Болонской системой, нормальным, традиционно работавшим в России образовательным стандартам всех ступеней средней и высшей школы.

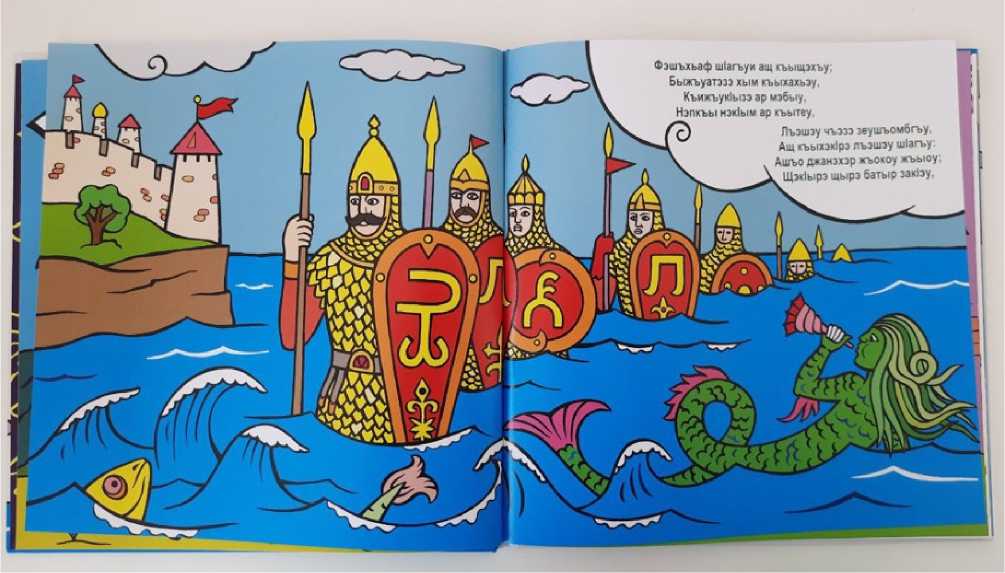

В некотором смысле обнадеживающим фактом мы бы назвали выпуск к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина двух иллюстрированных детских билингвальных книг в издательстве, которое сравнительно недавно создано на базе типографии Адыгейского государственного университета. На книжном фестивале «Красная площадь» (6–9 июня 2024 г., Москва) [14] прошла презентация книги «Остров на море лежит» [20], содержащей отрывок «Сказки о царе Салтане», целиком переведенной в начале 1980-х гг. Киримизе Жанэ [21] (Рис. 3). В новом издании текст отрывка сопровождается рисунками (художник Сергей Пшизов) (Рис. 4).

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

Рис. 4. Страницы двуязычной детской книги «Остров на море лежит», Майкоп, 2024 [20]; художник С. Н. Пшизов, перевод К. Х. Жане; публикуется с любезного согласия издателей книги

Fig. 4. Pages from the bilingual children’s book An Island Lies upon the Sea ( Ostrov na more lezhit ), Maykop, 2024 [20]; artist Sergey Pshizov, translation by Kirimiz Zhane. Рublished courtesy of the book’s publishers

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Новым дополнением к массиву изданных переводов пушкинских текстов также стало сделанное заслуженным журналистом Адыгеи Тимуром Дербе в 2023 г. переложение на адыгабзэ запева поэмы «Руслан и Людмила». Фрагмент «У лукоморья дуб зеленый…» проиллюстрировал яркими рисунками Тенгиз Шамов [25].

Событием, знаковым по нескольким причинам, назвала издание этих красочно оформленных книг Лейла Аскарбиевна Кура-шинова, возглавляющая жюри проводимого в республике с 2022 г. ежегодного Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ. Первые книги-билингвы в книгоиздании республики не только объединили три основных номинации конкурса: «проза и поэзия», «переводы», «иллюстрации», но и символически ознаменовали юбилейные даты 2024 г.: 105-летие адыгейского поэта, писателя и общественного деятеля Киримизе Жанэ и 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс набирает авторитет как событие общественнокультурной жизни республики, открывающее перспективные возможности для авторов, которые работают в жанре национальной детской литературы (участники - литераторы в возрасте старше 18 лет, пишущие на адыгейском, кабардино-черкесском и русском языках, а также переводчики и иллюстраторы произведений для детей).

В 2022 г. мероприятия конкурса были направлены на поиск произведений для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Конкурс прошел под названием «ЦIыкIужъый» («Малышок»). В общей сложности 623 заявки прислали авторы из пяти стран мира и 35 регионов России. В 2023 г. конкурс назывался «Сыеджакlу» («Я читатель»), жюри рассматривало произведения для детей от 7 до 10 лет. В 2024 г. охват целевой аудитории расширили (от 3 до 12 лет), выбранное направление нон-фикшн обозначили «Сш1энэу сыфай» («Хочу все знать»).

Помимо вручения денежных премий, произведения призеров и победителей конкурса издаются в серии «Детская литература из Адыгеи», выпускаемой издательством Адыгейского госуниверситета на базе вузовской типографии. Каждая книга проходит несколь- ко этапов подготовки и согласования, чтобы в итоге самый взыскательный читатель с удовольствием взял в руки это издание.

* * *

Подводя итоги изложенных в статье историко-литературных, лингвокультурных, культурно-исторических и социокультурных наблюдений, оценивающих динамику деятельности, связанной с переводами произведений А. С. Пушкина на адыгейский язык, следует сделать несколько выводов.

Литературоведческий аспект рассматриваемой проблемы раскрывается через взаимодействие русской и адыгейской литератур. Переводы А. С. Пушкина, выполненные Мули-ат Емиж, Нальбием Куёком и другими мастерами художественного слова, стали не только данью классике, но и импульсом для развития национальной словесности. Начало процесса тесного взаимодействия литератур можно связать с публикацией произведений Султана Казы Гирея в пушкинском «Современнике». В полной мере этот процесс развернулся век назад серией переводов, по духу родственных масштабному замыслу издания «Всемирной литературы» Максима Горького. На примере такого творческого взаимодействия можно проследить обогащение локальных традиций через переводы произведений мировой классики, усвоение присущих ей стилистических и тематических горизонтов (что, в частности, ярко проявилось в романе-плаче Юнуса Чуяко, в котором пушкинские мотивы тесно переплетаются с черкесским эпосом).

Анализ лингвокультурного аспекта нашего исследования позволил выявить тенденцию, состоящую в том, что переводы А. С. Пушкина на адыгабзэ - это не просто передача смыслов, но такое «философствование посредством языка», когда даже грамматические нюансы (например, изменение временной формы в названии сборника) усиливают гуманистические акценты. Замечательная мелодика стихов, сохраняющих при переводе пушкинский ритм, ценна тем, что доказывает гибкость адыгейского языка. Эта работа, которую можно сравнить с переводами Шиллера или Рембо Юрием Кузнецовым, выявляет имманентную способность живых языков к саморазвитию через диалог с иноязычными текстами. Органично развитой национальной словесности вполне по силам противостоять угрозе маргинализации (деструктивных глобализационных тенденций), сохраняя национальный язык как живой инструмент мысли и творчества.

Нужно отметить, что в культурноисторическом аспекте переводческая деятельность тесно связана с задачами образования и сохранения идентичности: издание билингвальных книг для детей или конкурс имени Киримизе Жанэ, соединивший авторов, пишущих прозаические и поэтические произведения, а также художников-иллюстраторов, отражает попытки вернуть классике роль основы гуманитарного знания, самоидентификации и познавательной активности наших современников. В исследовании показано, что для преодоления кризиса Болонской системы (западных образовательных стандартов) необходим возврат к освященной временем традиции. В ее пространстве переводы классики станут мостом между поколениями, а пушкинское наследие, в том числе переведенное на национальные языки и вплетенное в школьные программы и семейное чтение,- инструментом сопротивления культурному распаду.

В социокультурном аспекте переводы произведений А. С. Пушкина были рассмотрены как своеобразная стратегия выживания культуры. Несмотря на коммерциализацию издательств и сокращение тиражей, поддержка проектов по оцифровке архивов, по переизданию лучших, проверенных временем переводческих работ, по проведению на регулярной основе конкурсных мероприятий, стимулирующих переводческую деятельность и издание билингвальной детской литературы, позволит быть уверенными в сохранении наследия, возможном при синтезе традиций и технологий. Как в XIX столетии переводчики-романтики ценили миссию «садовников», пересаживающих цветы поэзии, так и сегодня, в эпоху кризиса глобализма, поддержка переводов классики экзистенциально необходима, чтобы органично развитые феномены противостояли распаду культурных связей. Это вернет отечественной литературе роль объединяющего начала словесности (межкультурного пространства), где, по мысли А. С. Пушки- на, «всяк сущий в ней язык» обретает право на голос.

Переводческая деятельность в интегральном единстве перечисленных аспектов рассматривается в настоящем исследовании впервые.

Под влиянием социокультурных подвижек конца XX - начала XXI в. через деятельность СМИ и образовательные стандарты, подверженные общей примитивизирующей корректировке, шло насаждение суррогатов, расслоение культуры на элитарную / массовую по западному образцу. При смене нескольких звеньев в цепочке поколений почти угасшая возможность формировать образованность с опорой на классические образцы поставила под вопрос преемственность, устойчивость культурно-жизненных практик, нанесла ущерб качественному освоению наследия языков. Качественное наследие не передается в отрыве от эпического уровня восприятия мира, формируемого как полноценное развитие памяти и поэтического воображения. Не правила грамматики и не риторика письменной речи воспитывают органично развитую языковую способность, их дает носителям языка устная речь, совершенствуемая на основе непосредственного знания памятников эпоса и древнейшего фольклора, классических произведений национальных литератур и мирового наследия.

Проделанное в статье обобщение фактов и предлагаемые нами выводы, надеемся, послужат успешному формированию и совершенствованию стратегии межнациональных культурных взаимодействий в стране, в первую очередь на Юге России и на Северном Кавказе, способствуя пониманию механизмов межкультурной коммуникации в полиэтничном обществе. Мы позиционировали переводческую деятельность в качестве одного из ключевых элементов сохранения языкового разнообразия. Выявленные в работе примеры влияния локальных переводческих практик на формирование общенационального культурного кода определяют ее значение для теории и истории литературы. Кроме того, выводы статьи актуальны и для культурной антропологии, поскольку они актуализируют роль классических текстов в преодолении

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ГРАНИ ОСВОЕНИЯ

кризиса идентичности в условиях глобализации. Материалы исследования могут быть использованы при разработке образовательных программ, а также при формировании государственной политики в области поддержки национальных литератур.

В статье мы поставили акцент на интегративном характере задач переводческой деятельности, показав на примере одного из субъектов Российской Федерации миссию этой сферы профессионального словесного творчества в организации межкультурного диалога, чтобы откорректировать современную постановку вопроса о роли классического наследия в становлении и развитии социокультурного пространства регионов большой многоязычной страны. В постмодернистском дискурсе фундаментальные основы и качественная сторона взаимодействий были заслонены продвижением инноваций. Теперь стало ясно, что тотальная ставка на инновации создала угрозу существованию культуры как таковой. Пришло время собирать, а не разбрасывать камни: мир видит в самобытности народов не рычаг дифференциации, а корень единства культур и их классического наследия.

Динамика переизданий, оцифровки, публикации новых переводов произведений Александра Сергеевича Пушкина показательны для любой республики и любого регионального культурного сообщества как паспорт на зрелость. К четырем выделенным нами аспектам проблематики (теория литературного процесса, типология языков и межъязыковых контактов, история становления национальных литератур, социокультурный смысл переводческой деятельности в решении стратегически значимых культурных задач современности) вполне естественно добавить аспект воспитательно-педагогический. Однако разговору о необходимости возродить существовавшую и много сделавшую для развития национальных литератур отечественную школу перевода мы посвятим другую работу.

PUSHKIN’S HERITAGE: FACETS OF EXPLORATION

Elena Yu. TRETYAKOVA