Проблемы современного развития образовательных систем

Автор: Гузаиров Мурат Бакеевич, Ильясов Барый Галеевич, Карамзина Анастасия Геннадьевна, Фазлетдинова Юлия Рустамовна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 2 (75), 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ современных проблем развития образовательных систем. В настоящий момент идет процесс становления национальных образовательных систем в связи с организацией единого европейского образовательного пространства. Проводимый процесс реформирования высшего профессионального образования сопровождается также изменением внутренней структуры образовательной системы, суть которой заключается в переходе к новому принципу построения. Авторы рассматривают возможность организации производственного (технологического) научно-исследовательского образовательного комплекса, включающего общеобразовательный, научно-исследовательский и научно-производственный (технологический) университеты. Все компоненты данной структуры обладают своей организационной структурой и осуществляет подготовку кадров на разных уровнях. Для каждой структуры определен функционал и особенности подготовки.

Образовательная система, развитие, академическая мобильность, структура, производственный (технологический) научно-исследовательский образовательный комплекс, подготовка кадров

Короткий адрес: https://sciup.org/147137029

IDR: 147137029 | УДК: 37.014.3 | DOI: 10.15507/Inted.075.018.201402.006

Текст научной статьи Проблемы современного развития образовательных систем

Национальные системы высшего образования не могут развиваться вне глобальных процессов и тенденций, вне запросов мирового рынка труда. Решая вопросы развития и совершенствования высшего образования отдельных стран, уже нельзя исходить только из критериев национального уровня. Ответить на глобальные вызовы XXI в. высшая школа может только согласованными интернациональными совместными действиями [3]. Болонский процесс – это процесс интернационализации в высшей школе (создание Европейского пространства высшего образования). Он явился прежде всего ответом на глобализацию – европейским ответом. Однако Болонский процесс и сам обретает глобальный характер [5].

Реформирование образовательной системы продолжается более пятнадцати лет и сопровождается малоэффективным использованием ресурсов, несоответствием структуры потребностей рынка труда и системы высшего профессионального образования, а также слабой интеграцией результатов научной деятельности в образовательную [4]. Все это является следствием недостаточного использования методологии системного подхода к данному процессу. Для образовательной системы необходимо наличие таких характеристик как фундаментальность научных исследований, системность организации подготовки научных и профессиональных кадров и удовлетворение практической потребности государства в кадрах и результатах научных исследований (инновационных технологий).

Основной проблемой остается дифференциация и несогласованность образовательных систем стран-участников Болонского соглашения, поскольку национальные образовательные системы передают своим выпускникам знания на разных уровнях по объему и глубине с формированием различного рода компетентности. Целью формирования единой европейской среды обучения является подготовка специалистов одного уровня компетентности – мировой, вследствие чего необходима единая система знаний и, значит, должна быть одна структура под- готовки выпускников. Это позволяет сформулировать цель развития образовательных систем – формирование различных форм структур образовательных систем в составе многоуровневой системы образования.

Проблемы реализации Болонского процесса

Во всех базовых документах Болонского процесса основной вектор развития программ высшего образования, включая программы двойных и совместных дипломов, определяется как «гармонизация их архитектуры» (Болонская и Сорбонская Декларации) посредством принятия всеми странами трех циклов высшего образования: программы подготовки бакалавров; магистратура; докторантура.

Обязательными параметрами Болонского процесса являются трехуровневая система высшего образования; академические кредиты ECTS; академическая мобильность студентов, преподавателей и административного персонала вузов; европейское приложение к диплому; контроль качества высшего образования; создание единого европейского исследовательского пространства [2].

В структуре и содержании программ подготовки выпускников в российских и ведущих европейских университетах есть существенные различия, кроме того, материально-техническая база многих вузов России недостаточно развита. На возможность конкуренции российских вузов с западными университетами также влияет то, что в них часто используются устаревшие методики преподавания.

Реформы в образовательной системе, связанные с заключением Россией Болонского соглашения, потребовали разработки образовательных стандартов нового поколения, характеризующихся сокращением специальностей и наличием проблем ресурсного, методического, нормативно-правового и кадрового обеспечения процесса их внедрения.

Новые трудности возникли в связи с изменением требований к составу и структуре основной образовательной программы, а также программам учебных дисциплин/модулей. Данные требования выражаются в том, что в основе образовательных программ лежит компетентност-ный подход и ориентация на образовательный результат [1].

Несмотря на проводимые реформы, вопросы сопоставимости российских программ высшего образования с зарубежными не решены, поскольку в России до сих пор в полной мере не реализованы основные параметры, обеспечивающие сопоставимость программ [6]: ориентация на результат обучения, модульная структура программ, система переноса зачетных единиц, система обеспечения качества. Программы двойных дипломов являются одним из инструментов, способствующих достижению сопоставимости образовательных программ. Опыт реализации подобных программ в России показывает, что есть определенные трудности на нормативно-правовом уровне и слабое знание иностранных языков как преподавателями, так и студентами.

Основными направлениями развития единого европейского пространства высшего образования являются формирование сравнимых и сопоставимых степеней и квалификаций; обеспечение качества образования; поддержка обучаемых с разным социальным положением; формирование системы сравнения результатов обучения и трудоустройства выпускников; реализация принципов непрерывного обучения и мобильности. Академическая мобильность всех участников образовательного процесса является одним из существенных условий повышения конкурентоспособности и привлекательности образования и отличается от традиционной зарубежной или отечественной стажировки тем, что обучаемые едут на ограниченные, но длительные сроки – учебные семестр или год – и полноценно учатся (дисциплины засчитываются по возвращении в базовый вуз).

Мобильный обмен в зарубежные университеты мало реализуется в российских университетах. На сегодняшний день вырабатываются меры, связанные с созданием условий для расширения и со- вершенствования мобильности, схемы устойчивого ее финансирования, а также усиление мотиваций и результатов, получаемых участниками этого процесса. Если говорить о мобильности внутри страны, то здесь также возникает ряд проблем, касающихся мобильности преподавателей и обучаемых. Это требует больших экономических затрат, в том числе необходимо решить вопросы проживания. Поскольку практически все университеты предоставляют примерно одинаковые уровни образования и преподавания, процесс межвузовской мобильности становится мало актуальным, а потому и слабо реализованным. Конечно, можно приглашать для чтения авторских курсов выдающихся ученых по соответствующим областям науки и техники, но это не позволяет в полной мере реализовать принцип академической мобильности. При реализации данного принципа через систему дистанционного образования выявляется ряд проблем: несовершенство механизмов финансирования и неготовность участников образовательной системы активно внедрять электронные, телекоммуникационные средства и информационные технологии в образовательный процесс, в том числе из-за недостаточного материально-технического обеспечения дистанционных дисциплин. Для оценки уровня усвоения знаний применяются в основном тестовые задания, где в большинстве случаев необходимо просто «выбрать правильный ответ». Это дает возможность выявить лишь количественные различия и не позволяет оценить умения и навыки, что не подходит для аттестации качества знаний выпускников. С целью решения вопроса реализации академической мобильности призвана помочь реализация сетевых образовательных программ по направлениям подготовки.

Единственный путь для реализации академической мобильности – сотрудничество, постепенное устранение барьеров и расширение возможностей для академической мобильности как в пределах Европы, так и во всем мире, а для этого требуются новые инструменты финансирования.

Структуры образовательной системы

В настоящее время в образовательной среде на мировом уровне достаточно университетов, которые представляют собой инновационные университетские комплексы (ИУК) и включают образовательные, исследовательские подразделения и структуры, обеспечивающие инновационную деятельность. Для кооперации университетов с промышленностью создаются совместные исследовательские центры университетов и промышленности, научные и технологические парки, инновационно-технологические центры, промышленные исследовательские консорциумы, центры трансфера технологий и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и др. Положительные результаты функционирования университетов как инновационных университетских комплексов имеются в США, Западной Европе, Японии и многих других странах. Подобный опыт применим и в России. Инновационная деятельность российских вузов свидетельствует о способности адаптироваться к требованиям рынка, производить пользующуюся спросом продукцию и использовать данные результаты для совершенствования своей образовательной и научной деятельности. В регионах России идет процесс организации на базе университетов учебно-научных производственных комплексов (УНПК); создания учебно-научных инновационных комплексов (УНИК), технопарков, инкубаторов бизнеса, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро на базе университетов, которые интегрируют высшую школу и бизнес как в процессе подготовки выпускников, так и в процессе решения конкретных проблем инновационной экономики.

Современной высшей технической школе принадлежит важная роль в формировании и развитии инновационной экономики и усилении роли знаний в достижении устойчивых конкурентных преимуществ. Только знания, которые формирует университет и которые нашли практическое применение, переходят в инновационную технологию, потребляемую производством. При этом технология должна проходить ступени от фундаментального исследования до производства конечного продукта, основанного на этой технологии.

Одной из основных задач, которая должна быть решена на данном этапе развития, является обеспечение тесной интеграции образования, науки и производства. Поскольку на данный момент небольшой процент профессорско-преподавательского состава уделяет внимание научным исследованиям, то в результате процессом обучения занимаются люди, которые перестали быть учеными. Важность интеграции обосновывается еще и тем, что технические университеты, даже имея развитую материально-техническую базу, не в состоянии приобретать и обслуживать необходимое, но дорогостоящее лабораторное и экспериментальное оборудование для работы в сфере высоких технологий и наукоемких производств.

Перспективные формы образовательных систем в России

Современные требования, предъявляемые к образовательным системам, предполагают создание новых организационных структур, адекватных темпам развития экономики, образования, техники, технологий и общества в целом. Для этого необходимо совершить структурно-функциональную эволюцию образовательных систем, включая и вертикальную интеграцию образовательных учреждений, когда к вузу присоединяются учреждения общего, начального и среднего профессионального образования. Одним из недостатков структур современных технических университетов является то, что они образованы по принципу диадных структур: в них есть структуры, отвечающие за процессы обучения, передачи знаний и проведение научных исследований, реализацию научно-технических программ. Если данные структуры интенсивно и эффективно взаимодействуют, то университет может именоваться научно-исследовательским.

Отношение к производству в этих структурах стандартное: обучающиеся проходят производственную практику с целью ознакомления с производственными технологиями и организацией производственных процессов. Уровень организации таких производственных практик и отношение к ним обучающихся очень низкий.

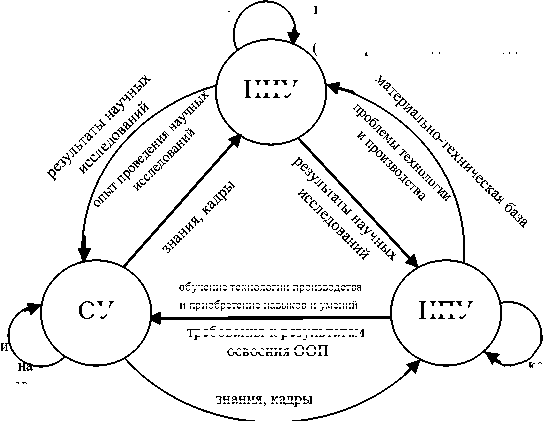

На наш взгляд, будущие образовательные комплексы (университеты) должны преследовать следующие цели: предоставлять выпускникам фундаментальные и практические системные знания на уровне подготовки бакалавра техники и технологий; формировать у выпускников умения и навыки проведения научных исследований, получения новых теоретических знаний на уровнях подготовки магистра-исследователя, доктора наук, а также решения прикладных производ- ственных задач, разработки и реализации инновационных технологий на уровне подготовки магистра технологий и производства; обеспечивать высокое качество процесса обучения, высокий уровень профессиональной компетентности выпускников, высокий уровень самоорганизации и саморазвития данного образовательного комплекса для достижения глобальной цели. Отсюда следует, что структура будущего образовательного комплекса должна быть построена на триадной основе – как взаимодействие трех структур (университетов): общеобразовательный университет (ОУ); научно-исследовательский университет (НИУ); научно-производственный (технологический) университет (НПУ) (рисунок).

подготовка востребованных конкурентоспособных рынке труда бакалавров техники и технологий

создание новых инновационных технологий подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации

(магистров-исследователей, докторов наук)

НИУ

ОУ

НПУ знания, кадры обучение технологии производства и приобретение навыков и умений требования к результатам освоения ООП

подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда магистров технологий и производства

Производственный (технологический) научно-исследовательский образовательный ко лекс

Если три типа университетов в единой структуре будут интенсивно и эффективно взаимодействовать друг с другом, то университет превратится в единый производственный (технологический) научно-исследовательский образовательный комплекс (ПНИОК). Комплекс строится на добровольном и взаимно обогащающем обмене знаниями, информацией, энергией, материальными потоками и потоками обучаемых между университетами для достижения общей глобальной цели. По своей сути ПНИОК – это п ифункцио-нальный научно-производс енный, научно-исследовательский и разовательный комплекс, осуществ ющий на основе перспективных науых проектов профессиональную под товку кадров по различным направлеиям науки, техники и технологий, об печивающих инновационное развитиекономики страны и региона.

Цеью функционирования ОУ является вершенствование образовательной ятельности (повышение качества ме- тодического, материально-технического, информационного и кадрового обеспечения), передача знаний и подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда бакалавров техники и технологий. Цель работы НИУ – совершенствование научно-исследовательской деятельности и подготовка востребованных и конкурентоспособных на рынке труда магистров-исследователей и научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов наук). Взаимодействие НИУ и НПУ – это новая форма организации научных исследований, инновационной и научно-производственной деятельности. Целью функционирования НПУ является осуществление скоординированной подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности и ускорение вывода на рынок разработок ученых и специалистов НИУ.

Каждый компонент ПНИОК обладает своей организационной структурой и осуществляет подготовку кадров на разных уровнях. Деятельность ПНИОК должна организовываться с широким использованием новейших достижений в науке, технике и технологиях для осуществления качественной и эффективной подготовки высококвалифицированных кадров.

Образовательный университет будет осуществлять подготовку бакалавров техники и технологий по различным направлениям на базе мощной материально-технической базы (лабораторий с широким применением информационных технологий и систем) с проведением практических, лабораторных занятий и выполнением курсового проектирования на специализированных учебных площадках крупных предприятияй, включая проекты по инновационным технологиям. Для обучения на следующем уровне подготовки необходимо продолжить обучение в НИУ либо НПУ. Профессорско-преподавательский состав ОУ должен быть ориентирован на образовательную деятельность: трансляция знаний, разработка учебно-методических комплексов учебных дисциплин, обучение и объяснение в качестве фундаментальных знаний можно эффективно применять на практике. Предполагается, что обучаемые будут получать большой объем прикладных знаний и навыков по будущей профессии.

Научно-исследовательский университет будет представлять собой интеграцию университета и специализированных научно-исследовательских групп (НИГ), основанных на его ведущих научных школах. В рамках НИУ планируется подготовка высококвалифицированных научных кадров, способных выдвигать творческие идеи, создавать уникальные инновационные технологии, конкурировать на международном рынке наукоемкой продукции. Здесь будут реализовываться образовательные программы по направлениям подготовки магистров и докторов в рамках научных школ (подготовка выпускников будет осуществляться через систему научных школ). НИУ будет специализироваться на разработке и трансфере инновационных технологий. В этой структуре профессорско-преподавательский состав должен быть ориентирован на научную деятельность: работать и в НИГ, и в качестве преподавателя (используя научные лаборатории НИУ), поддерживать научный престиж, участвовать в международных проектах, конференциях, симпозиумах, публиковать результаты научных исследований в центральных отечественных и зарубежных изданиях и т. д. Для развития новых направлений планируется приглашение ведущих ученых в новых научных сферах. Предполагается, что созданная научно-образовательная среда будет стимулировать обучаемых на самостоятельные научные изыскания в рамках выбранного направления.

Научно-производственный (технологический) университет будет представлять собой интеграцию технического, технологического образования и производства. НПУ должен иметь производственные площадки на крупнейших промышленных предприятиях и специализироваться на подготовке магистров технологии и производства для этих предприятий с целью удовлетворения потребностей региона и близлежащих регионов. Обучение должно осуществляться непосредственно на производственных структурах предприятия с использованием его информационного, программного, технического обеспечения автоматизированных систем, программно-технических комплексов управления предприятием, производством, технологического оборудования и т. д. НПУ готовит специалистов для собственных нужд предприятия и других организаций на договорной основе, а также решает задачу повышения квалификации работников предприятия и родственных предприятий, что позволяет реализовать принцип непрерывности образования.

Заключение

Перспективным направлением развития национальных образовательных систем представляется организация нового типа производственного (технологического) научно-исследовательского образовательного комплекса, который обеспечивает все экономические потребности региона и страны в целом в научных, научно-педагогических и производственных кадрах. Этот комплекс представляет собой единство трех типов университетов и требует разработки своей собственной системы организационного управления. Необходимо решить проблему создания и развития образовательных комплексов нового типа на базе существующих технических, технологических и научно-исследовательских университетов.

Для эффективного управления ПНИ-ОК необходимо создание единой инфор- мационной среды, предназначенной для организации единой платформы с целью получения разнообразной информации из различных источников данных. Это позволит объединить, структурировать и обеспечить функционирование и развитие ПНИОК.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Байденко, В. И. Актуальные вопросы современной дидактики высшего образования : европейский ракурс / В. И. Байденко, М. Б. Гузаиров, Н. А. Селезнева. – Уфа : УГАТУ, 2013. – 305 с.

-

2. Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе / под ред. К. Пурсиайнена и С. А. Медведева. – Mо-сква : РЕЦЭП, 2005. – 199 c.

-

3. Дударева, Н. А . Интернационализация российской системы высшего образования : экспорт образовательных услуг (по материалам Всероссийского совещания проректоров по международной деятельности. Москва, 2009 г.) / Н. А. Дударева // Вестник ИГЭУ. – 2010. – Вып. 5. – C. 1–5.

-

4. Карамзина, А. Г. Проблемы интеграции результатов научной деятельности в учебный процесс / А. Г. Карамзина, Ю. Р. Фазлетдинова // Сб. материалов II Междунар. науч. конф. «Информационные технологии и системы», ИТиС-2013. – Челябинск : Изд-во ЧелябГУ, 2013. – С. 165–167.

-

5. Основные тенденции развития высшего образования : глобальные и болонские измерения / под науч. ред. В. И. Байденко. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 352 с.

-

6. Сопоставимость программ и дипломов высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russia.edu.ru/information/ analit/1299/. – Дата обращения: 18.02.2013.

Поступила 12.03.14.

Об авторах :

Список литературы Проблемы современного развития образовательных систем

- Байденко, В. И. Актуальные вопросы современной дидактики высшего образования: европейский ракурс/В. И. Байденко, М. Б. Гузаиров, Н. А. Селезнева. -Уфа: УГАТУ, 2013. -305 с.

- Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе/под ред. К. Пурсиайнена и С. А. Медведева. -Москва: РЕЦЭП, 2005. -199 с.

- Дударева, Н. А. Интернационализация российской системы высшего образования: экспорт образовательных услуг (по материалам Всероссийского совещания проректоров по международной деятельности. Москва, 2009 г.)/Н. А. Дударева//Вестник ИГЭУ. -2010. -Вып. 5. -C. 1-5.

- Карамзина, А. Г. Проблемы интеграции результатов научной деятельности в учебный процесс/А. Г. Карамзина, Ю. Р. Фазлетдинова//Сб. материалов II Междунар. науч. конф. «Информационные технологии и системы», ИТиС-2013. -Челябинск: Изд-во ЧелябГУ, 2013. -С. 165-167.

- Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения/под науч. ред. В. И. Байденко. -Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. -352 с.

- Сопоставимость программ и дипломов высшего образования [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.russia.edu.ru/information/analit/1299/. -Дата обращения: 18.02.2013.