Психолингвистическая модель перевода значимости

Автор: Дашинимаева Полина Пурбуевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Проблемы перевода

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена психолингвистическая модель перевода значимости, рассматриваемой с позиций реального семиозиса - от мышления к вербальной манифестации. Согласно модели, декодирование исходной значимости переводчиком происходит как формирование трёх рецептивных версий значимости - естественной значимости-Я, искусственной версии значимости-1 (адресанта) и версии значимости-2 (адресата).

Психолингвистический, значимость, модель, перевод, естественный, искусственный, прагматический

Короткий адрес: https://sciup.org/146278352

IDR: 146278352 | УДК: 81’234

Текст научной статьи Психолингвистическая модель перевода значимости

Сегодня известны несколько моделей перевода, разработанных в рамках когнитивно-психологического подхода (см., например, [2-5]). В основе нашей психолингвистической модели перевода значимости (далее - ПЛМПЗ) лежат следующие положения:

-

1) методология перевода должна основываться на реальной онтологии речи, отрицая, соответственно, абстрактные модели в духе тождества внешнего мира и соответствующих языковых референций;

-

2) говорящий объективирует во внешней речи актуальную в момент говорения или письма значимость, которая не всегда напрямую вызвана обстоятельствами внешнего мира, а может быть следствием когнитивных операций субъекта.

Согласно ПЛМПЗ, один переводческий акт включает следующую триаду ментально-интерпретативных процессов:

-

<< 1. первичное восприятие ИТ ^ [2. декодирование значимости ИТ] ^ 3. представление спрогнозированной значимости в знаках ПЯ>>

-

2.1. Определение естественной рецептивной версии исходного смысла и формирование значимости-Я согласно собственным сенсорно-модальноаффективным аксиологическим параметрам.

-

2.2. Прагматическая адаптация и реконструкция значимости-Я под значимость-Ант и определение искусственной версии-1 согласно вопросу «Что бы я имел в виду, если бы я был на месте адресанта?» (Ант - адресант).

-

2.3. Прагматическая адаптация и формирование значимости-Ат и искусственной версии-2 согласно вопросу: «Как бы я понял переведённую мысль адресанта, если бы я был на месте адресата?» (Ат - адресат).

ПЛМПЗ развёртывает второй этап следующим образом.

В теории перевода шаги {2.1–2.3}, занимающие в устном переводе обычно 1–2 секунды времени, рассматриваются как один короткий, но неопределённый, этап. На самом деле то, что конкретизировано в трёх последовательных операциях, начинает активироваться до начала переводческого акта в - 188 - процессе подготовки к переводу (представляя психотип отправителя, его отношение к теме и т.д.). Речь идёт о пред- и переводческой интерпретации, когда восприятие релятивизируется, т.е. получает ограничительные рамки (кто, какого социального статуса, идеологии, возраста, пола, в каком психоэмоциональном состоянии, на какую тему будет говорить/писать и т.д.). Суживаясь таким образом, объекты восприятия принимают более релевантные очертания, спрогнозированные смыслы подтверждаются или опровергаются во время восприятия дискурса, и то, что не удалось и здесь вскрыть, может быть обнаружено (больше - в устном виде перевода) при помощи:

-

• паралингвистических индикаторов : тембр, ритмика, темп, прерывистость, акценты, мелизы, мелодика, интонация, громкость, тональность, силовое ударение, длительность;

-

• экстралингвистических психофизиологических проявлений: паузы,

смех, вздох, кашель и т. д.;

-

• языка тела: взгляд, рукопожатие, похлопывание, жесты, мимика и пантомимика, поза, походка, угол общения партнеров, дистанция.

Как происходит декодирование исходной значимости и формирование трёх рецептивных версий значимости?

Как известно, понимание воспринимаемого реципиентом означает создание целостного ментального образа. Целостность достигается посредством совокупного участия причинно-следственных, пространственно-временных и других инференций, рациональных и чувственных элементов, регулируемых или подавляемых эмоционально-аффективными компонентами.

На ранней стадии формирования переводческих навыков и умений стратегия перевода обычно состоит в дешифровке слов и суммарном складывании дискретных значений в смысл. Этот алгоритм не соответствует психонейрофизиологическим принципам реального семиозиса, когда формируется цельно-купное психическое образование «значимость» - целостность большего порядка, чем концептуальная структура, потому что она обогащена энергетическими сущностями разной психической природы. Данная значимость только потом -апостериорно - находит внешнеязыковую объективацию, превращаясь в «сухом осадке» в линейную последовательность дискретных форм.

Так, на уровне восприятия этот знак обеспечивает только основу для формирования естественной рецептивной версии значимости-Я. На метафорическом языке это осколки, которые впоследствии обеспечат строительный материал для мозаики. Подбор цветовых гамм, определение целой конфигурации, местоположение фрагментов определяются художником на искусственном -прагматическом - уровне, когда он решает, что донести до зрителя, каковы его ожидания и т.д. Однако данная метафора из мира искусства, возможно, слишком денотативна в том плане, что слабо указывает на «чертог теней» (метафора Выготского-Мандельштама) (см.: [1]).

Декодирование сначала неосознанно осуществляется на основе собственной ассоциативно-аксиологической сети, сформированной эмпирическим и умозрительным путём к моменту интерпретации, определяя значимость-я от имени-себя. Однако переводчику следует проконтролировать ход данной интерпретации, чтобы собственно-переводческая значимость не «отправилась далее в путь» означивания на языке перевода (ПЯ). В противном случае она получит такое овнешнение, когда форма и содержание представляют двуликого Януса: под личиной своего понимания выдается чужая значимость и затем вкладывается в язык целевого текста (ПТ). К сожалению, в реальной переводческой практике часто имеет место именно такое семиотическое соотношение.

Представим, что переводчик хорошо освоил профессиональные компетенции и соответственно готов изменить старт естественного режима интерпретации, поскольку попытка экспликации исходной значимости от имени отправителя и есть миссия любого перевода. Думается, теперь понятно, почему формирование интерпретативной прагматической версии-1 называется искусственной: мы «отбрасываем Я-личину» и на основе системного знания контак-тируемых в межъязыковой коммуникации культур «надеваем личину» адресанта. Другими словами, на более поздних стадиях совершенствования квалификационных умений переводчик становится умелым «художником мозаичного искусства», отучаясь механически складывать предметные значения формально-языковых структур ИТ и обучаясь считывать в них концептуальный ряд, заложенный в сознании отправителя, тем самым постепенно приближаясь к культурной аутентичности.

Крайне важно отметить, что появлению в сознании переводчика когнитивной среды-1 способствует не столько стереотипное знание о культуре-1, носителем которой является адресант, сколько релятивизация этого знания благодаря тому, что переводчиком осуществляется более или менее релевантное прогнозирование психотипических, социально-личностных характеристик адресанта. В результате транслятор идентифицирует автора как яркого / среднетипичного / периферийного представителя, что позволит в свою очередь эксплицировать типичные / среднетипичные / слаботипичные версии концептуальной системы. Так мысль «для себя», проходя через фильтр искусственной среды-1, становится относительно аутентичным представлением манифестируемой адресантом значимости.

В связи с тем, что сообщение направлено адресату, у которого своя когнитивная среда и свой ментальный лексикон, далее делается попытка сформировать искусственную когнитивную среду-2 и значимость, соответствующую этой среде. Здесь переводчик уже пребывает дублёром-отправителем и «примеривается» к сознанию, менталитету, интеллекту адресата прагматической установкой-вопросом «Как бы я понял переведённую мысль адресанта, если бы я был на месте адресата?».

Как представляется, вторая искусственная роль, которую выполняет переводчик, достаточно трудная для успешного выполнения, поскольку речь идёт об исходном воздействии и коммуникативном эффекте. В этом смысле завершающий этап акта перевода является самым сложным семиотическим звеном, не предоставляющим гарантии успешного претворения.

Таким образом, значимость, переданная в исходном тексте, проходит трёхэтапную когнитивную обработку и эксплицируется в формах целевого языка в конечном варианте. Если два последующих этапа находятся в прямой зависимости от начала декодирования - «естественной значимости-Я», то переводчик должен стараться свести к минимуму вероятность начального семантического ущерба, вызываемого недостаточным знанием ИЯ. Далее на каждой стадии прагматическая адаптация значимости неизбежно ведёт к семантиче- ским потерям-обретениям: при относительном соответствии некоторых рациональных составляющих текста три значимости (Анта, переводчика и Ата) на психо-ассоциативном уровне не могут совпадать.

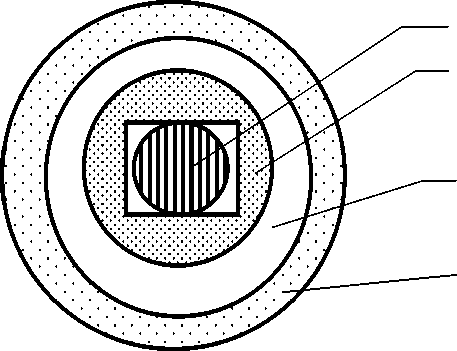

Для облегчения понимания сути ПЛМПЗ представим продукты интерпретации на уровне символов и схемы:

А – авторская исходная мысль относительно предмета будущего высказывания;

Аа – прошедшая прагматическую экспертизу часть помысленного – значимость как означиваемое (в центре – смысл);

Аа¹ – овнешненная автором в языковом знаке значимость с потерями-обретениями, имевшими место в процессе оречевления;

Aa'b - продукт декодирования переводчиком как естественная рецептивная версия значимости-Я;

Aa'bc - (искусственная) прагматическая версия-1 значимости-Ант с потерями-обретениями, имевшими место в процессе прогнозирования исходной значимости адресанта;

Aa'bcd - (искусственная) прагматическая версия-2 значимости-Ат с потерями-обретениями, имевшими место в процессе прагматической адаптации под А-та ;

Aa'bcde – овнешнённая переводчиком в знаке ПЯ значимость с потерями-обретениями, имевшими место в процессе производства ПТ;

Aa'bcdef - продукт опосредованной через переводчика рецепции исходной значимости адресатом.

Таким образом, отправленный автором Аа¹ в конце переводческого акта приобретает вид Аа¹bcdef. На атомарном уровне это значит, что перевод – категория относительная! Однако условие «А остается А» (исходный смысл сохранился, не превратился в B) означает «перевод состоялся», т.е. не перешёл в статус «переложение». Формула психолингвистической модели перевода «значимости» схематически выглядит следующим образом (см. рисунок) :

-

I. Естественная значимость-я Аа1b

-

II. Искусственная прагматическая значимость-1 Аа1bc

-

III. Искусственная прагматическая значимость-2

Аа1bcd

-

IV. Вербализация значимости -2 в ПЯ

Аа1bcdе

Рис. Психолингвистическая модель перевода значимости

Итак, ПЛМПЗ постулирует:

-

• обязательство переводчика подавлять свою Я-интерпретацию и примеривать «личину» Андресанта и Адресата путём приблизительного прогнозирования их внутреннего мира, помыслов и намерений;

-

• априорную невозможность достижения тождественности исходной и рецептивной значимости не только на основе несоответствия систем, норм и узусов двух языков, но и на основе психонейрофизиологических принципов порождения и восприятия речи.

Список литературы Психолингвистическая модель перевода значимости

- Дашинимаева П.П. Теория значения как значимости: «осветим чертог теней»?//Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2011. № 4. Вып. 2. С. 21-28.

- Клюканов И.Э. Психологические проблемы перевода: учеб. пособие. Калинин: Калинин. Гос. ун-т, 1989. 64 с.

- Кушнина Л.В. Взаимодействие языков и культур в переводческом пространстве: гештальт-синергетический подход: дис. …д-ра филол. наук. Пермь, 2004. 437 с.

- Минченков А.Г. Когнитивно-эвристическая модель перевода (на материале английского языка): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19/А. Г. Минченков. СПб., 2008. 43 с.

- Фесенко Т.А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. 228 с.