Психолого-педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (I уровень)

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования по проблеме поиска эффективных путей психолого-педагогического сопровождения детей 5-го года жизни с общим недоразвитием речи (I уровень). Несмотря на многочисленность публикаций по коррекции тяжелых речевых нарушений, отсутствуют исследования по комплексному подходу к оказанию специализированной помощи детям данной категории в дошкольной образовательной организации любого типа, в частности, определение условий для индивидуализации образовательного процесса в группах компенсирующего обучения. Потребность в создании условий обучения, воспитания, социальной адаптации детей с тяжелой речевой патологией и реализации их права на образование с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей определила необходимость разработки модели психолого-педагогического сопровождения. Реализация модели с участием широкого круга специалистов позволяет комплексно решать целый круг вопросов: организацию диагностики, системный анализ данных обследования, планирование сопровождения, поэтапную коррекционную работу по различным направлениям и мониторинг результатов.

Тяжелые нарушения речи, общее недоразвитие речи (i уровень), моторная алалия, средний дошкольный возраст, психолого-педагогическое сопровождение, модель, группа компенсирующей направленности

Короткий адрес: https://sciup.org/170199678

IDR: 170199678 | УДК: 376.3

Текст научной статьи Психолого-педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (I уровень)

Введение. На современном этапе одной из приоритетных задач государства является обеспечение успешной социализации и создание равных стартовых условий для воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утверждены гарантии получения образования для всех обучающихся с учетом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей1.

Одну из наиболее многочисленных и сложных групп составляют дети с речевой патологией. Особого внимания требуют дошкольники с общим недоразвитием речи первого уровня (далее — ОНР I уровень), когда при сохранном слухе и интеллекте отсутствует обиходная речь. Это наиболее стойкое и специфическое речевое недоразвитие, которое клинически зачастую обозначается как алалия. Отклонения в развитии речи затрудняют коммуникацию, задерживают развитие познавательных процессов и в целом отрицательно влияют на формирование самосознания и личности ребенка. Кроме того, несвоевременно скомпенсированные речевые нарушения могут привести в дальнейшем к школьной неуспеваемости [7].

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначены целевые ориентиры по речевому развитию на этапе завершения первой ступени образования: хорошее владение устной речью, свободное выражение своих мыслей, построение речевого высказывания в ситуации общения, развитие предпосылок грамотности2.

Многочисленные исследования авторов по проблеме преодоления тяжелых речевых нарушений (В. К. Воробьева, Г. Гутцман, Б. М. Гриншпун, В. А. Ковшиков, Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, Е. Ф. Соботович, Ф. Ф. Рау и др.) подтверждают, что компенсаторные возможности у таких детей являются сохранными, а своевременная и последовательная коррекционная работа позволяет к началу школьного обучения приблизить их речь к возрастной норме, а в некоторых случаях даже полностью преодолеть речевое недоразвитие [1—3].

В настоящее время в категорию «безречевых» достаточно часто попадают дети среднего дошкольного возраста, остро нуждающиеся в специализированной помощи. Одним из важнейших изменений в российском образовании на современном этапе является формирование системы психолого-педагогического сопровождения ребенка в процессе воспитания и обучения. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все дети с особыми образовательными потребностями получили право обучаться не только в коррекционных учреждениях, но и в детских садах общеразвивающей направленности. Актуальной проблемой является поиск эффективных путей психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелой речевой патологией в дошкольной образовательной организации любого типа, определение условий для индивидуализации образовательного процесса в группах компенсирующего обучения [1].

Цель работы. Данное исследование ставит своей целью разработку модели психолого-педагогического сопровождения детей 5-го года жизни с ОНР (I уровень) в условиях группы компенсирующей направленности.

Материалы и методы. Основанием для моделирования является потребность в создании условий обучения, воспитания, социальной адаптации детей с тяжелой речевой патологией.

Разработке модели предшествовало диагностическое обследование устной речи детей 5-года жизни с ОНР (I уровень).

К участию в эксперименте были привлечены 3 детей среднего дошкольного возраста из группы компенсирующей направленности — 1 девочка и 2 мальчика. Участники: Дана Ш., 4,6 года; Александр З. — 4,5 года; Никита С. — 4,7 года. Согласно заключению ПМПК все дошкольники имеют общее недоразвитие речи (ОНР I уровень).

Обследование предполагало не только изучение особенностей речи и уточнение логопедического заключения, но и выявление особых образовательных потребностей обучающихся, что позволит определить содержание психолого-педагогического сопровождения.

Для изучения интересующих нас явлений использовался комплекс методов: анализ документации, беседы с педагогами и родителями, логопедическое и психолого-педагогическое обследование.

С учетом методических рекомендаций Г. А. Волковой, И. С. Кривовяз, Г. В. Чиркиной [4; 6] выбраны следующие направления обследования неговорящих детей: состояние импрессивной речи; состояние неречевых функций (моторика, ориентировка в пространстве, зрительный анализ и синтез, конструктивный праксис); состояние невербальных средств коммуникации; состояние фонематического слуха; состояние активной речи.

Каждый раздел обследования включал серию заданий. Для количественного анализа нами разработана шкала оценивания— от 0 до 3 баллов. В основе балльной шкалы следующие параметры: объем и правильность выполненного задания, степень самостоятельности, наличие ошибок, использование помощи. Определялся средний балл по каждому разделу обследования.

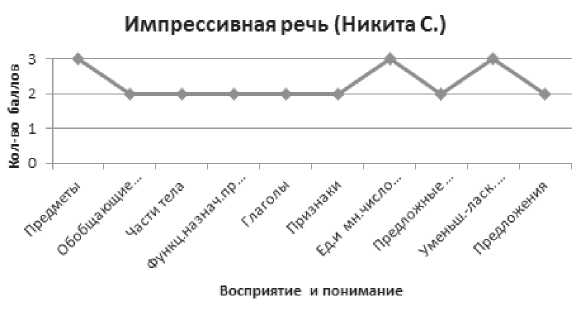

Результаты. На каждого участника были оформлены графические профили по каждому разделу обследования. Примеры представлены на рис. 1—2. На рис. 1 представлен графический профиль обследования понимания речи одного из участников.

Так, при обследовании понимания речи участник эксперимента (Никита С.) серию заданий первого раздела выполнил в полном объеме, но не всегда с первого предъявления, продуктивно использовал обучающую помощь, при указании на ошибки исправлял их самостоятельно. Мальчик хорошо воспринимал простые инструкции; показал на картинках все предметы, признаки и действия; правильно отобрал картинки тематических групп — «Посуда», «Мебель», «Животные»; понимал грамматические формы единственного и множественного числа существительных, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (после образца показывал на соответствующие картинки); допустил ошибки в заданиях с предлогами.

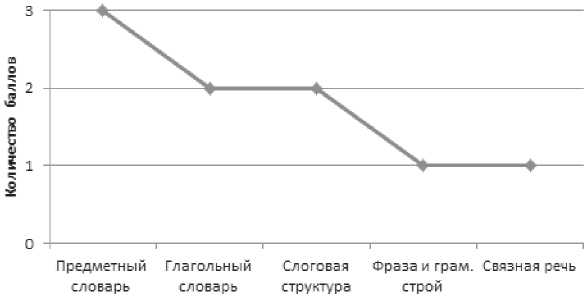

На рис. 2 представлен графический профиль обследования активной речи одного из участников.

Рис. 1. Состояние импрессивной речи (Никита С.)

Активная речь (Никита С.)

Рис. 2. Состояние активной речи (Никита С.)

В ходе обследования активной речи участника эксперимента (Никита С.) мы отметили, что ребенок использует несколько правильных слов, слова-фрагменты, контурные слова. Преимущественно владеет предметным словарем, знает и называет несколько глаголов: «ту-ту» (паровозик), «ляля» (кукла), «мясь», «мо» (моет), «ига» (играет) и т.п. При воспроизведении слоговой структуры выявляются нарушения: Пи (пила), ба (рыба), ина (машина), саи (сапоги), мако (молоко). При изучении наличия фразовой речи и состояния грамматического строя речи по сюжетным картинкам с изображением «Мальчик играет в футбол», «Мама купает малыша» Никита пытался передать содержание: «Мати мясь ига», «Ляля куп мо». Очень эмоционально строил свой рассказ, при этом активно использовал мимику и жесты: «гав-гав» (собака) и показывал пальцами, как бежит собака; «э мати» (это мальчик») и разводил руки в стороны, «до кап-кап» (дождь капает). Пользовался нерасчлененной 1—2 словной фразой.

Результаты констатирующей диагностики всех участников эксперимента обобщены в табл. 1.

Анализ данных обследования показал у всех детей снижение уровня восприятия и понимания обращенной речи, практически полную несфор-мированность вербальных средств коммуникации, резко ограниченный словарь, преимущественно состоящий из звукокомплексов, слогов и аморфных слов, отсутствие фразовой речи и грамматического оформления, низкие произносительные возможности с полиморфными нарушениями.

Несмотря на малочисленность выборки, тем не менее мы смогли убедиться, что группа участников является очень неоднородной, при этом все дошкольники имеют общие для детей с тяжелым речевым недоразвитием отклонения, затрагивают речевые и неречевые компоненты. Недостаточное речевое развитие отчасти компенсируется средствами невербальной коммуникации, дети используют дифференцированные жесты и мимику для выражения своих желаний и чувств. Реабилитация данной категории дошкольников требует комплексного подхода.

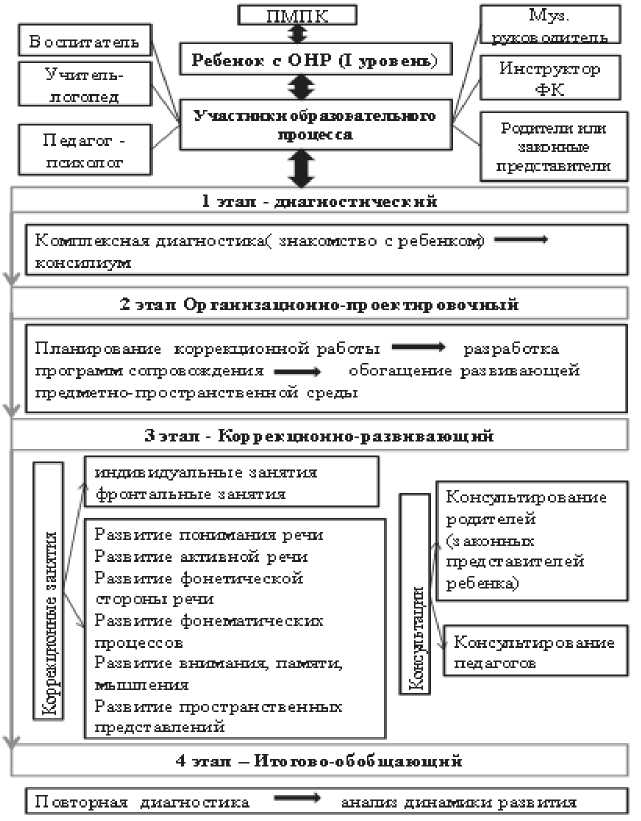

На основе результатов диагностики дошкольников осуществлялась разработка модели их психолого-педагогического сопровождения в условиях группы компенсирующей направленности. Представим модель наглядно на рис.3.

Предлагаемая модель психолого-педагогического сопровождения включает следующие взаимосвязанные структурные компоненты:

-

1. Участники образовательного процесса;

-

2. Этапы психолого-педагогического сопровождения;

-

3. Содержание психолого-педагогического сопровождения;

-

4. Планируемые результаты.

В центре модели находится ребенок — дошкольник с речевой патологией. В соответствии с ФГОС ДО ребенок является полноценным субъектом образовательного процесса [5]. Участниками образовательного процесса, обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение в группе компенсирующей направленности, становятся: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

На каждом этапе решаются определенные задачи, определяется содержание работы и ожидаемый результат.

В табл. 2 представлена организация диагностического этапа.

Организационно-проектировочный этап психолого-педагогического сопровождения предполагает разработку всеми специалистами программы коррекционной работы с ребенком, которая в свою очередь основывается на реализуемой в детском саду Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Учитель-логопед для детей с ОНР (I уровень) составляет индивидуальную рабочую программу, поскольку уровень развития и потенциальные возможности неговорящих разные, соответственно подход должен быть дифференцированный.

Основными задачами логопедической работы являются следующие: стимуляция речевой

Таблица 1

Результаты обследования детей 5-года жизни с ОНР (I уровень) на констатирующем этапе

|

Раздел обследования |

Средний балл |

||||

|

Импрессивная речь |

Неречевые процессы |

Коммуникация |

Фонематический слух |

Активная речь |

|

|

Дана Ш. |

1,9 |

1,6 |

1,8 |

2,5 |

1 |

|

Александр З. |

1 |

1,2 |

1,4 |

1 |

0,6 |

|

Никита С. |

2,3 |

2,3 |

3 |

3 |

1,8 |

Таблица 2

Диагностический этап психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР (I уровень)

|

Участники |

Содержание работы |

Результат |

|

Воспитатель |

Наблюдение за ребенком в режиме дня, особенности поведения, общения, игры; сформи-рованность навыков самообслуживания Изучение условий воспитания в семье. |

— Педагогическая характеристика, социальный паспорт семьи |

|

Логопед |

Логопедическое обследование: понимание речи, неречевые функции, невербальные компоненты коммуникации |

— Протоколы обследования — Речевая карта |

|

Психолог |

Обследование ВПФ, личностной сферы, индивидуальных особенностей |

— Протоколы обследования — Диагностическая карта |

|

Педагоги (муз.руководи-тель, инструктор ФК) |

Обследование музыкально-ритмической способности; обследование двигательной сферы |

— Диагностическая карта |

|

Родители |

Анкетирование, индивидуальная беседа |

— Информация для протоколов, диагностических карт |

1 этап - диагностический

2 этап Ор гамнзацнонно-пр оектнр овочный

Зэтал - Коррекционно-развивающий

К симплексная диагностика^ знакомство с ребенковф 1 *

консилиум

П овт орная д иагно стика

Планирование коррекционной работы ^"^^ программ сопровождения ^^^* обогащение предметно-пространственной среды разработка раз вив ающей ан ализ д ин амик и р аз в ития

4 этап

— Ито го в о-о б об щающий индив иду ап ь ны е з анят ия фронтальные занятия

Развитие понимания речи

Развитие активной речи

Р азв игие фонетической стороны речи

Р аз в 1-пи е ф о н е матич е ских процессов

Развитие внимания; памяти, мышления

Р азв итие про стран ственньо: предст авлений

Консупьтир ое ание родителей (з ано иных пр ед ст авит ел ей ребенка)

Б о спит ат ель

Ребенок с О HP (I уровень)

логопед

П ед агат -

Родители или законные пре дс тэе щели

Участники обр азователыего процесса

Инструктор

ФК

Муз.

рут;ов одитель

■J । Консутьтир о в ание педагогов

Рис. 3. Модель психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР (I уровень)

и психической активности, активизация эмоционального общения со взрослым; развитие способности к подражанию действиям и речи, формирование основы речевой деятельности (восприятия, дыхания, артикуляционной мото- рики, голосовых характеристик); формирование мотивационно-побудительных компонентов речи; расширение пассивного словаря; профилактика возникновения вторичных речевых нарушений.

Комплексная коррекционная работа осуществляется на коррекционно-развивающем этапе в ходе проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с дошкольниками. При этом специалисты и педагоги осуществляют тесное взаимодействие. Предусматривается единая лексическая тема недели, используемый речевой материал интегрируется во все сферы жизнедеятельности детей.

Логопедическая коррекция ведется в нескольких направлениях:

-

1. Установление доверительного эмоционального контакта

-

2. Развитие общего подражания

-

3. Работа над развитием артикуляционной моторики, дыханием и голосом

-

4. Развитие мелкой моторики

-

5. Развитие понимания речи (импрессивная речь)

-

6. Формирование экспрессивной речи.

В коррекционной работе принимают непосредственное участие родители дошкольников. Взаимодействие педагогов с родителями на основе сотрудничества позволяет создать единое образовательное пространство, помогает сформировать у них адекватное представление об особенностях своего ребенка, а кроме того освоить эффективные приемы общения с ребенком.

Вся деятельность специалистов и семьи направлена на содействие индивидуальной траектории развития ребенка с речевой патологией, его самостоятельности и активности.

Итогово-обобщающий этап предполагает проведение повторной диагностики дошкольников, динамическое наблюдение. На консилиуме обсуждаются достигнутые результаты (как положительные, так и отрицательные), корректируются задачи дальнейшей работы. При необходимости возможно проведение углубленной диагностики, уточнение индивидуального образовательного маршрута, изменение образовательной программы.

Апробация модели психолого-педагогического сопровождения осуществлялась в рамках экспериментальной работы в МДОУ «ЦРР детский сад № 153» г. Магнитогорска.

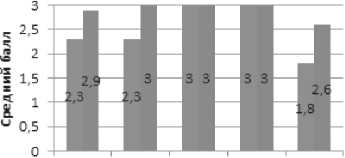

Проведенная повторная диагностика дошкольников позволила оценить эффективность предложенной модели.

Несмотря на сложность и длительность процесса коррекции тяжелых речевых нарушений, благодаря комплексному психолого-педагогическому сопровождению и интеграции усилий педагогов и родителей, удалось достичь положительной динамики коррекции устной речи у детей.

У всех участников эксперимента было отмечено, во-первых, появление новых умений, соответствующих онтогенетическим закономерностям овладения речью; во-вторых, показатели соответствуют требованиям к результатам освоения адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Достигнут главный целевой ориентир: появление потребности к общению, осуществление словесной деятельности с помощью элементарных двухтрехсловных предложений, которая проявляется в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.

Диагностические показатели участников представлены в табл. 3.

На рис. 4 наглядно представлена динамика в развитии речи одного из участников.

Объективное состояние речи одного из участников (Никита С.) после проведенной коррекционной работы следующее: обращенную речь ребенок понимает в полном объеме, требуют уточнения двойные инструкции, предложные конструкции. Хорошо развит фонематический слух. Отмечается положительная динамика в выполнении артикуляционных движений, доступны все артикуляционные упражнения, но необходимо работать над четкостью и переключением. В произношении присутствует смягчение, смешение артикуляци-онно близких звуков, но ритмико-интонационная структура усвоенных групп слов воспроизводится верно: «мяц» (мяч), «пия» (пила), «ёка» (ложка), «миска» (мишка), «имон» (лимон), «каова» (корова), «масина» (машина). Пополнился активный словарь, использует разные части речи — существительные, глаголы, местоимения. Отвечает на вопрос по картинке 2-3 словной фразой, начинает использовать грамматические формы в расчлененном виде. Что делает мальчик? — «Матик исует а ёге» (Мальчик рисует на дороге). Что делает мама? — «Это мама, она кает лялю. И меня мама кает». Может составить элементарный рассказ по картинке, последовательно передавая сюжет: «На уице додик. «Матик и девока бегут. Матик этот зовет. И сябака безит». В целом Никита с помощью окружающих детей и взрослых начинает набирать большое количество слов, строит фразы, активизирует в речи усвоенные слова. Необходимо продолжить коррекционную работу по всем направлениям.

Обсуждение. Достижению результатов способствовала реализация разработанной модели психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР (I уровень). Всесторонний подход с участием широкого круга специалистов позволяет комплексно решать целый круг вопросов: организацию

Таблица 3

Сравнительные результаты обследования детей 5-года жизни с ОНР (I уровень) на констатирующем и контрольном этапах

|

Раздел обследования |

Средний балл |

|||||||||

|

Импрессивная речь |

Неречевые процессы |

Коммуникация |

Фонематический слух |

Активная речь |

||||||

|

Конст. этап |

Контр. этап |

Конст. этап |

Контр. этап |

Конст. этап |

Контр. этап |

Конст. этап |

Контр. этап |

Конст. этап |

Контр. этап |

|

|

Участник №1 Дана Ш. |

1,9 |

2,7 |

1,6 |

2,5 |

1,8 |

2,8 |

2,5 |

3 |

1 |

2 |

|

Участник №2 Александр З. |

1 |

1,6 |

1,2 |

1,5 |

1,4 |

1,8 |

1 |

2 |

0,6 |

1 |

|

Участник №3 Никита С. |

2,3 |

2,9 |

2,3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

1,8 |

2,6 |

Динамика развития Никиты С.

■ Констатирующая диагностика

■ Итоговая диагностика

Рис. 4. Динамика развития речи одного из участников

диагностики, системный анализ данных обследования, планирование сопровождения, поэтапную коррекционную работу по различным направлениям и мониторинг результатов.

Заключение. По итогам исследования были сделаны следующие выводы:

-

1. Коррекция тяжелых речевых расстройств требует глубокого целенаправленного воздействия на все нарушенные стороны с учетом условий воспитания и обучения.

-

2. Неговорящие дети имеют индивидуальную динамику развития. Успех зависит от комплексного подхода и интеграции усилий ближайшего окружения ребенка.

-

3. Предложенная нами модель психолого-педагогического сопровождения позволяет удовлетворить особые образовательные потребности дошкольников, дает возможность осваивать образовательную программу возрастной группы, сформировать новые речевые умения и навыки.

Список литературы Психолого-педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (I уровень)

- Бондаренко И. М., Ковешникова А. М. Составление индивидуальной образовательной программы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: методические рекомендации. М.: Наука, 2015. 36 с.

- Гриншпун Б. М. О принципах логопедической работы на начальных этапах формирования речи у моторных алаликов. М.: Владос, 1997. 536 с.

- Жукова Н. С., Мастюкова И. С., Филичева Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: АРТ ЛТД, 2003. 316 с.

- Кривовяз И. С. Пути коррекционно-педагогической работы с детьми младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: дис.... канд. пед. наук. М., 1996. 201 с.

- Иванушкина Н. В., Щипова О. В. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Самара: Издательство Самарского университета, 2021. 80 с.

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2008. 224 с.

- Шереметьева Е. В. Логопедическая работа при системном недоразвитии речи (алалия). Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2022. 152 с.