Развитие надпрофессиональных компетенций студентов педагогического вуза в сетевом смешанном обучении

Автор: Шубина А.С.

Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu

Рубрика: Методологические основы и тенденции развития образовательного процесса

Статья в выпуске: 3 (196), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты исследования сформированности надпрофессиональных компетенций студентов первого и выпускных курсов педагогического вуза. Обнаружены дефициты в развитии таких компетенций, как «Саморазвитие», «Анализ информации», «Ориентация на результат», «Лидерство». Предложен вариант формирования надпрофессиональных компетенций в рамках дисциплины ОПОП, реализуемой в формате сетевого смешанного обучения.

Гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции, сетевое смешанное обучение, онлайн-курс, образовательное событие

Короткий адрес: https://sciup.org/148330625

IDR: 148330625

Текст научной статьи Развитие надпрофессиональных компетенций студентов педагогического вуза в сетевом смешанном обучении

Актуальные тенденции развития общества требуют формирования у подрастающего поколения «гибких навыков» в области коммуникации, критического мышления, креативности и в других значимых сферах, позволяющих современному человеку эффективно действовать в самых разных личных и профессиональных ситуациях. Такие тенденции требуют перестройки системы образования, которая призвана теперь не только формировать у обучающихся предметные знания, но и целый комплекс личностных и метапредметных компетенций, что нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования.

Эти задачи системы образования не могут быть решены без изменений в подготовке будущего учителя, не только владеющего на высоком уровне предметными и методическими знаниями, но и готового к продуктивному взаимодействию со всеми субъектами образовательных отношений – обучающимися, родителями, другими педагогами, администрацией, представителями других ведомств и пр. Педагог будущего поколения становится носителем и транслятором не только предметного знания, но и культурных образцов общения в самых разных профессиональных ситуациях, демонстрирует способы действий в стрессовых ситуациях, в условиях многозадачности, строит взаимодействие со всеми субъектами, опираясь на собственный эмоциональный интеллект. Подготовка будущих педагогов должна быть ориентирована на формирование у них способности гибко реагировать на изменения образовательной ситуации, в короткие сроки адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, уметь действовать в ситуациях неопределенности для того, чтобы реализовать свой профессиональный и личностный потенциал.

Условием эффективного решения этих педагогических задач является сформиро-ванность у учителя надпредметных или надпрофессиональных компетенций. Проблема неоднозначного понимания важных для педагога надпрофессиональных компетенций была проанализирована нами на предыдущем этапе исследования [10]. Надпрофессиональные компетенции, вслед за Е.А. Степашкиной, понимаем как универсальные деловые и управленческие качества индивидуума, позволяющие эффективно выполнять поставленные профессиональные задачи [2].

Анализ исследований по проблемам развития надпрофессиональных компетенций педагогов позволил обнаружить ряд проблем, требующих решения:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

-

• несогласованность в понимании перечня наиболее важных для педагога надпрофессиональных компетенций, которые должны подлежать формированию в период получения профессионального образования;

-

• недостаточное понимание ожиданий работодателей в сфере образования относительно базового профиля надпрофессиональных компетенций выпускников в связи с реальными задачами, которые возникают перед начинающим педагогом;

-

• отсутствие системного подхода к формированию надпрофессиональных компетенций будущих педагогов за счет ресурсов содержания основных образовательных программ в вузе [1; 4–8].

В рамках реализации пилотного проекта АНО «Россия – страна возможностей» по оценке универсальных управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего образования на предыдущем этапе исследования нами был проведен анализ результатов оценки надпрофессиональных компетенций студентов выпускных курсов ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» в 2024 году [10]. На данном этапе исследования мы проведем сравнительный анализ уровня сформированности надпрофессиональных компетенций студентов первого и выпускного курсов для понимания того, происходит ли у будущих педагогов в результате обучения в вузе повышение уровня сформированности таких компетенций. Результаты исследования позволят ответить на вопрос, используется ли

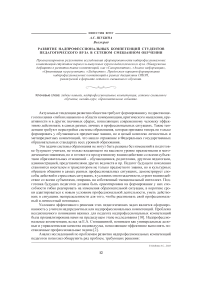

*Стандартизированная шкала Т-баллов:

200–399: низкий уровень развития компетенции.

400–599: средний уровень развития компетенции.

600–800: высокий уровень развития компетенции.

Рис. Средние значения оценки по надпрофессиональным компетенциям (Т-баллы) студентов первого и выпускного курсов в полной мере ресурс ОПОП (дисциплин и практик) для формирования гибких навыков педагога, и в случае необходимости предложить пути более эффективного их формирования.

Оценка надпрофессиональных компетенций студентов осуществлена с использованием инструментов оценки и диагностики, которые реализуются Департаментом оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей». Оценка надпрофессиональных компетенций производится с использованием восьми тестов и опросников, подробная характеристика которых была приведена нами в описании предыдущего этапа исследования [Там же].

Перечень компетенций, подлежащих оценке, включает в себя следующее: анализ информации, клиентоориентированность, коммуникативность, лидерство, ориентация на результат, партнерство, планирование, саморазвитие, следование правилам и процедурам, стрессоустойчивость. Подробное описание этих надпредметных компетенций и соотнесение их с компетенциями ФГОС ВО представлено нами на предыдущем этапе исследования [Там же].

В 2024 году в исследовании приняли участие студенты очной формы обучения первого курса бакалавриата (660 человек); выпускных курсов –четвертый и пятый курсы бакалавриата (633 человека). Таким образом, выборка исследования составила 1293 человека. Исследование проведено методом поперечных срезов; сравнению подлежат результаты, полученные на разных выборках (первый и выпускные курсы) в близкое календарное время (период май – октябрь 2024 года).

Проанализируем средние оценки надпрофессиональных компетенций студентов первого и выпускных курсов. Полученные результаты представлены на рисунке (стр.13).

Данные на рисунке указывают на то, что по показателю среднего значения все оцененные компетенции у студентов как первого, так и выпускных курсов находятся на среднем уровне, однако полученные средние баллы различаются. Отметим, что результаты, полученные у студентов первого курса, мы рассматриваем как итог предыдущего этапа школьного обучения и спонтанного формирования под влиянием семейных и других внешних и внутренних условий. Результаты студентов выпускных курсов мы рассматриваем в контексте влияния обучения в вузе, не исключая при этом влияния других факторов, в том числе первого опыта профессиональной деятельности как в педагогической профессии, так и в других областях.

У студентов первого курса в первой тройке наиболее развитых компетенций находятся «Партнерство» (532,6), «Клиентоориентированность» (524,7), «Коммуникативность» (514,1). Все эти компетенции относятся к сфере социального взаимодействия и определяют ресурс будущих педагогов в области отношений сотрудничества, контактов с разными категориями людей, способность учитывать интересы всех сторон общения. К наиболее дефицитарным компетенциям у студентов первого курса можно отнести «Саморазвитие» (463,5), «Анализ информации» (479,3), «Ориентация на результат» (483,8). У студентов выпускного курса в первой тройке наиболее развитых компетенций находятся «Пассивный словарный запас» (600,5), «Клиентоориентированность» (522,2), «Партнерство» (519,1). Две из трех компетенций, лидирующих по показателю средних значений, совпадают с компетенциями первокурсников, однако средние значения по ним у выпускников оказались несколько ниже («Клиентоориентированность»: 1 курс – 524,7, выпускной курс – 522,2; «Партнерство»: 1 курс – 532,6, выпускной курс – 519,1). Эти данные указывают на то, что помимо отведения особого внимания к дефицитар-ным компетенциям первокурсников необходимо поддерживать целенаправленное развитие и ресурсных компетенций, связанных с социальным взаимодействием. Для этого эффективно использовать ресурс совместной деятельности студентов в процессе работы над общим продуктом. Далее мы более подробно рассмотрим возможности такой деятельности на примере.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

К наиболее дефицитарным компетенциям у студентов выпускного курса можно отнести следующие: «Ориентация на результат» (478,5), «Саморазвитие» (485,9), «Анализ информации» (489,2). Таким образом, перечень наиболее дефицитарных компетенций по показателю среднего значения у студентов первого и выпускного курсов полностью совпадают. При этом относительно компетенции «Ориентация на результат» наблюдается снижение среднего показателя от первого к выпускному курсу (483,8 и 478,5 соответственно).

Выше мы рассмотрели результаты оценки надпрофессиональных компетенций студентов, анализируя показатели средних значений. Однако результаты оценки в выборке распределены неравномерно: рассмотрим распределение респондентов по уровням проявленности конкретных надпрофессиональных компетенций.

Данные показывают, что наибольшее количество участников с начальными показателями развития надпредметных компетенций среди первокурсников обнаружено по таким компетенциям, как «Саморазвитие» (26,1%), «Анализ информации» (24,2%), «Пассивный словарный запас» (21,9%). Среди студентов выпускных курсов наибольшее количество участников исследования показали низкие результаты по следующим компетенциям: «Ориентация на результат» (25,8%), «Анализ информации» (23,4%), «Лидерство» (22,6%). Таким образом, еще раз подтверждается, что к завершению вузовского обучения недостаточно эффективно решается проблема, связанная со способностью будущих педагогов анализировать и корректно работать с различного рода информацией, устанавливать взаимосвязи между разрозненными данными. Кроме этого, возрастает количество студентов, испытывающих трудности с ориентацией на результат и способных брать на себя лидирующую роль в команде, принимать на себя ответственность за результаты работы других, мотивировать людей и координировать их работу по достижению целей.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что содержание и формы подготовки будущих педагогов в вузе содержат в себе ряд дефицитов.

-

1. В процессе обучения в недостаточной степени создаются условия, позволяющие инициировать личную ответственность студентов за достижение профессионально значимых целей и за продуктивность деятельности, которая приводит к этой цели. Мы предполагаем, что такой результат обусловлен спецификой процесса обучения, когда студенты сталкиваются с необходимостью достижения внешне определенных целей (подготовить ответы на вопросы семинара, написать конспекты, сдать реферат, выучить вопросы к экзамену и пр.), не имеющих прямых связей с созданием профессионально значимого продукта (спроектировать и провести урок, воспитательное мероприятие и пр.). Теоретическое знание существует в частичном отрыве от решения практических задач, а ориентация на результат превращается в ответственность за оценку, а не за качество созданного для нужд реальной практики продукта.

-

2. В процессе обучения уделяется недостаточное внимание формированию компетенций, связанных с анализом информации. Система заданий зачастую ориентирована на уже сложившийся на этапе школьного обучения уровень этой компетенции, в дальнейшем же ее формирование складывается в большей степени спонтанно, стихийно. Однако практика вузовского обучения подтверждает, что многие студенты имеют серьезный дефицит функциональной грамотности – понимания информации, представленной в разных формах [10].

-

3. Рефлексивный компонент подготовки будущего педагога в процессе обучения в вузе также нуждается в усилении: студенты не всегда осмысливают связь содержания заданий, тех действий, которые они выполняют в процессе обучения, и формируемых в их результате профессионально значимых умений, способностей и пр. Вероятно, в ряде случаев студенты испытывают дефицит обратной связи от преподавателей относительно результатов собственного обучения, не вполне понимают критерии качества того или

- иного профессионального действия, что осложняет рефлексию собственных достижений и определение актуальных направлений саморазвития.

Полученные результаты показывают, что при проектировании содержания дисциплин, в том числе практической подготовки и практик, необходимо усиливать три направления:

-

1. Ставить перед студентами задачи аналитического характера, связанные, например, с решением проблемных ситуаций, кейсов для формирования умений целесообразного применения полученного знания, с анализом текстов и информации, представленной в форме таблиц и графиков и пр.

-

2. Ориентировать студентов на создание в результате прохождения практической подготовки отчуждаемого результата – реально востребованного продукта, подлежащего обязательной апробации и внедрению.

-

3. Направлять студентов на анализ получаемого неотчуждаемого продукта – формирующихся у них компетенций, включать в задания схемы рефлексии собственных достижений и сложностей, что позволит определять направления собственного саморазвития.

На предыдущем этапе исследования мы обобщенно описали несколько взаимодополняющих способов целенаправленного развития дефицитарных надпредметных компетенций, выявленных по результатам оценки:

-

• саморазвитие в области выявленных дефицитов;

-

• краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы (в формате интерактивных лекций, мастер-классов, тренингов), направленные на развитие в области дефицитарных надпредметных компетенций;

-

• факультативные или обязательные дисциплины учебного плана, направленные на формирование комплекса надпредметных компетенций у студентов [10].

Рассмотрим подробнее один из примеров использования ресурсов дисциплин ОПОП для формирования надпрофессиональных компетенций. Отметим, что мы считаем именно этот путь основным из трех предложенных, поскольку именно он позволяет формировать надпрофессиональные компетенции системно и включать в этот процесс всех студентов.

Рассматриваемый пример связан с разработкой и апробацией пилотного проекта: учебный план студентов профиля «Педагог-психолог» (направление «Психолого-педагогическое образование», 3 курс) дополнен дисциплиной «Проектирование и реализация образовательных событий». Проект осуществляется в условиях сотрудничества факультета психолого-педагогического и социального образования и межфакультетского технопарка универсальных педагогических компетенций ВГСПУ.

Основной особенностью новой дисциплины является ее комплексный, синтезирующий характер: студенты осваивают полный цикл создания образовательного события, развивая при этом профессиональные и гибкие навыки в командной работе.

Отличительной особенностью дисциплины является смешанный сетевой формат ее реализации. Сетевое смешанное обучение, вслед за А.М. Коротковым, понимаем как совместно-распределенную учебную деятельность, построенную по принципам высокой автономности субъектов образовательного процесса и высокой совместности их деятельности и представляющую собой педагогически целесообразное сочетание онлайн-этапов и очных встреч, содержание которых базируется на основе единого верифицированного образовательного контента [3].

В условиях сетевого смешанного обучения студенты на каждом этапе деятельности сначала самостоятельно, автономно, в условиях онлайн-сопровождения выполняют учебные действия по освоению материала, а затем на верификационной встрече в непосредственном контакте с преподавателем и другими обучающимися в формате «здесь и

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА сейчас» отрабатывают способы действия, навыки и умения, используя содержание он-лайн-занятия [Там же].

Необходимым условием эффективности сетевого смешанного обучения является наличие единого верифицированного образовательного контента, содержание и структура которого позволяют интегрировать автономных субъектов образовательного процесса. В случае дисциплины «Проектирование и реализация образовательных событий» таким верифицированным контентом является онлайн-курс с одноименным названием, разработанный преподавателями ВГСПУ и размещенный на образовательном ресурсе ВГСПУ «Мирознай». Изучение занятий онлайн-курса (онлайн-недели) чередуются с очными встречами.

В таблице представлено соотношение тематики занятий онлайн-курса и содержания очных встреч, а также содержание занятий практической подготовки студентов.

Таблица

Содержание дисциплины «Проектирование и реализация образовательных событий» (сетевой смешанный формат)

|

Темы занятий онлайн-курса |

Содержание очных встреч |

|

Теоретический раздел курса |

|

|

Онлайн-занятие 1. Признаки образовательного события |

Занятие 1. Анализ собственного опыта участия в образовательном событии с точки зрения представленности его признаков |

|

Онлайн-занятие 2. Технология проектирования образовательного события |

Занятие 2. Анализ видеозаписи образовательного события с точки зрения приемов и способов достижения его признаков |

|

Онлайн-занятие 3. Замысел образовательного события |

Занятие 3. Разработка чек-листа для предварительного анализа условий реализации образовательного события |

|

Онлайн-занятие 4. Сценарий образовательного события |

Занятие 4. Анализ видеозаписи образовательного события с точки зрения построения его сценария |

|

Онлайн-занятие 5. Реализация образовательного события |

Занятие 5. Разработка дорожной карты подготовки к реализации образовательного события |

|

Практическая подготовка |

|

|

Занятие 1–2. Замысел и анализ условий реализации собственного образовательного события |

Формулирование замысла образовательного события, изучение возможностей Технопарка ВГСПУ для его реализации |

|

Занятие 3–4. Проектирование образовательного события: разработка сценария |

Разработка проекта сценария. Подготовка анонса образовательного события |

|

Занятие 5–6. Проектирование образовательного события: согласование сценария |

Доработка и утверждение сценария, распределение ролей для реализации образовательного события |

|

Занятие 7–8. Пробная реализация образовательного события |

Репетиция образовательного события и корректировка сценария |

|

Занятие 9. Реализация образовательного события (профориентационная встреча на базе Технопарка ВГСПУ) |

|

|

Занятие 10. Анализ итогов реализации образовательного события |

Рефлексия итогов реализации образовательного события и изучения курса |

Соотнесем содержание и форму реализации учебного курса с задачами формирования надпрофессиональных компетенций студентов.

Напомним, что к числу наиболее дефицитарных требующих развития надпрофессиональных компетенций студентов по результатам оценки относятся «Саморазвитие», «Анализ информации», «Ориентация на результат», «Лидерство».

Развитие надпрофессиональной компетенции «Анализ информации» при освоении студентами содержания курса и прохождении практической подготовки происходит за счет решения ими следующих задач:

-

1. Анализ конкретных примеров профессиональной деятельности (образовательных событий) с точки зрения соответствующего теоретического контекста. Например, выполняя задания онлайн-курса, студенты должны увидеть в предложенных для анализа видеозаписях (метапредметные уроки, воспитательные мероприятия, образовательные события, представленные студентами на демонстрационных экзаменах) рассмотренные ранее теоретически признаки образовательных событий, приемы их воплощения в реальной деятельности.

-

2. Анализ актуальных запросов и ожиданий целевых групп для формирования замысла образовательного события. Проектирование образовательного события происходит в логике «от общего к частному»: его разработка согласно идее дисциплины начинается не с подготовки сценария, а с формирования общего замысла, основанного на анализе и соотнесении запросов целевых групп и всех заинтересованных сторон.

-

3. Анализ условий реализации образовательного события. Активное развитие новой образовательной инфраструктуры образовательных организаций требует от будущих педагогов умений анализировать ее возможности, соотносить эти возможности с замыслами образовательных событий, формировать их сценарии с учетом пространственных ресурсов, оборудования и пр. В содержании онлайн-курса уделено особое место этапу анализа инфраструктуры проведения образовательного события, подготовки инфраструктурных листов и пр.

Развитие надпрофессиональной компетенции «Ориентация на результат» при освоении студентами содержания курса и прохождения практической подготовки происходит за счет решения ими следующих задач:

-

1. Создание реально востребованного продукта в результате реализации дисциплины. В его востребованности студенты убеждены не со слов преподавателя, а в результате собственно проведенного анализа потребностей различных субъектов (государства, образовательной организации, школьников, родителей, самих авторов образовательного события и пр.).

-

2. Обязательная апробация проектируемого образовательного события в завершении изучения дисциплины, которая повышает личную и коллективную ответственность студентов за создаваемый продукт.

-

3. Постоянный мониторинг достижения результата на протяжении всего изучения дисциплины. Процесс создания итогового продукта упорядочен за счет разработки дорожной карты, закрепления за каждым из студентов зон ответственности за отдельные этапы работы. Это позволяет сохранять постоянную ориентацию на запланированный результат, регулярно проводя сверку соблюдения промежуточных сроков подготовки и оценку получаемых промежуточных продуктов.

Развитие надпрофессиональной компетенции «Лидерство» при освоении студентами содержания курса и прохождения практической подготовки происходит за счет формирования отдельных умений, входящих в лидерский потенциал:

-

1. Навыки анализа преимуществ, аргументации, а также публичных выступлений на этапе презентации продукта. Освоение дисциплины в формате сетевого смешанного обучения предполагает чередование этапов автономной и совместной работы: создав на этапе автономной работы свой личный продукт (например, проект сценария обра-

- МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

-

2. Прогнозирование рисков. В процессе создания образовательного события у каждого студента есть возможность развития такого важного умения лидера, как прогнозирование рисков и поиск путей их минимизации. Содержание дисциплины предполагает анализ вероятных рисков на всех этапах работы над образовательным событием, проектирование альтернативных версий реализации сценария (например, для разного количества потенциальных участников).

-

3. Координация групповой работы. Распределение зон ответственности при проектировании и реализации образовательного события предполагает назначение отдельных студентов для выполнения координирующих, управленческих функций (роль менеджера образовательного проекта). Таким образом, часть студентов получают возможность развивать лидерские качества за счет коммуникации с командой, постановки задач и контроля их выполнения и пр.

зовательного события) каждый студент имеет возможность обосновать преимущества своего варианта решения, важность включения отдельных его элементов в продукт, создаваемый коллективно уже на этапе совместной работы.

Развитие надпрофессиональной компетенции «Самоанализ» при освоении студентами содержания курса и прохождения практической подготовки происходит за счет решения ими следующих задач:

-

1. Анализ собственного учебного опыта участия в образовательных событиях. Начальный этап освоения дисциплины предполагает оценку студентов одного события из опыта школьной или студенческой жизни в соответствии с теоретически освоенными критериями образовательного события. Обсуждение этого опыта на очной встрече позволяет провести самоанализ из роли обучающегося и соотнести внешние эффекты образовательного события и его потенциальное долговременное воздействие.

-

2. Анализ собственных индивидуальных решений учебных задач с точки зрения сети. Освоение дисциплины в формате сетевого смешанного обучения позволяет студентам получать обратную связь о результатах своей учебной работы как на автономном этапе (например, за счет ресурсов взаимного оценивания в онлайн-курсе, совместной работы над продуктом и пр.), так и на этапе совместной работы (верификационные встречи позволяют участникам аргументировать и презентовать собственные решения, увидеть варианты других решений, получить экспертную обратную связь преподавателя). Все это дает возможность студентам формировать и использовать содержательные критерии самоанализа качества собственной учебной работы.

-

3. Итоговый анализ полученного опыта смешанного обучения и проектирования и реализации образовательного события. В завершении изучения дисциплины студентам предложено оценить свой опыт обучения в сетевом смешанном формате и обсудить его на очной встрече с преподавателем. Самоанализу подлежит как отчуждаемый продукт – реализованное образовательное событие, так и сформированный в процессе его создания неотчуждаемый продукт – компетенции будущих педагогов. Студенты анализируют собственные достижения и сложности, вносят предложения по совершенствованию содержания и структуры онлайн-курса. Опыт их обучения подлежит анализу с точки зрения известных им признаков образовательного события.

За счет инвариантности теоретической части дисциплины ее содержание актуально и для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Содержание практической подготовки при этом может варьироваться в зависимости от конкретных запросов образовательных организаций, потребностей факультетов, кафедр и т.п.

Результаты изучения студентами дисциплины и получения ими опыта создания образовательного события связаны с итоговыми продуктами двух типов:

-

• отчуждаемый продукт – образовательное событие (его сценарий, который может быть использован студентами младших курсов для анализа на занятиях и организации

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ профориентационных мероприятий факультета);

-

• неотчуждаемый продукт – формирование у студентов комплекса знаний и умений, связанных с полным циклом проектирования и реализации образовательных событий.

Важной частью неотчуждаемого продукта становится формирование надпрофессиональных компетенций, которое происходит не в отрыве от профессиональной деятельности, а при ее освоении. Таким образом учитывается специфика надпрофессиональных компетенций, необходимых именно при реализации педагогической деятельности.