Реализация организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха

Автор: Муллер О.Ю.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Актуальные проблемы управления качеством образования

Статья в выпуске: 2 (60) т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются дидактические аспекты обучения жестовому языку в рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза. Цель - подтверждение эффективности реализации организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха. Теоретической базой для написания статьи стали научные публикации исследователей в области педагогики, психологии, социологии. В качестве обозначенных организационно-педагогических условий обозначены разработка курса русского жестового языка, проведение коммуникативного тренинга. Указывается, что организационно-педагогические условия способствуют успешной социализации студентов с нарушением слуха. Делается вывод о том, что разработанный курс может быть применен в практике обучения в образовательных учреждениях в условиях инклюзивного образования.

Инклюзивное образование, русский жестовый язык, волонтер, тренинг, социализация, студенты с нарушением слуха, технологии, педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/142239068

IDR: 142239068 | УДК: 376.3

Текст научной статьи Реализация организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха

О.Ю. Муллер

Сегодня одной из эффективных моделей высшего образования обучающихся с нарушениями слуха считается инклюзивная форма обучения. Инклюзивное образование активно развивается и ориентировано на взаимодействие со слышащими студентами в основных видах деятельности, однако организацию процесса обучения лиц с нарушением слуха нельзя назвать результативной. В данном направлении требуется особая организация образовательного процесса, включение новых методов педагогической работы, использование специальных технологий обучения [8].

Обучение русскому жестовому языку (РЖЯ) представляет собой актуальную педагогическую задачу, решение которой помогает вовлечь студентов с нарушением слуха в полноценную студенческую и общественную жизнь [3]. По данным профессора Российского научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Г. Таварткиладзе, в России более 13 млн. человек имеют нарушения слуха, из которых только около 2–5% (от 0,3 до 2 млн. чел.) владеет РЖЯ. Национальный жестовый язык для людей с нарушением слуха является средством коммуникации и как легитимная лингвистическая система признан ЮНЕСКО. Включение национального жестового языка наряду со словесным в систему средств педагогического воздействия предусматривает использование двух равноправных и равноценных средств образовательного процесса [5]. Слуховое, как и зрительное, представление помогает в социализации личности, поэтому указанные факты свидетельствуют об актуальности проблемы обучения РЖЯ в условиях вуза. Кроме того, следует отметить, что улучшение навыков общения со слышащими, актив- ное практическое применение таких навыков с помощью РЖЯ вырабатывает у глухих и слабослышащих обучающихся устойчивую мотивацию на взаимодействие со слышащими в разных жизненных ситуациях, улучшает их самооценку, усиливает уверенность в успешности социально-трудовой жизни [4].

В ряде университетов с целью реализации индивидуализированного социального сопровождения студентов с ограничениями здоровья применяется такая форма сопровождения, как инклюзивное волонтерское движение среди студентов [10]. Одним из важнейших и перспективных направлений социальной политики государства в настоящее время является развитие в Российской Федерации института добровольчества. Социальная идеология данного направления закреплена Концепцией развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года №2950-р. В п. 2. 2 «Основные направления реализации добровольческой (волонтерской) деятельности» выделяется инклюзивное добровольчество, которое направлено на формирование доступной среды для реализации деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое движение помогает социализации обучающихся с ограничениями здоровья и более тесному взаимодействию с ними остальных студентов, развивает процессы интеграции в молодежной среде [1].

В Сургутском государственном университете среди студентов с нарушением слуха было проведено исследование «Адаптация в вузе студентов с нарушением слуха», результатами которого являются ответы на следующие вопросы: «С какими трудностями Вы больше все- го столкнулись в вузе?», «Желаете ли вы участвовать в различных мероприятиях университета?», «Нужен ли Вам сурдопереводчик для сопровождения в вузе?». Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что студенты с нарушением слуха сталкиваются с проблемой взаимопонимания в отношениях с другими студентами и преподавателями, а также возникают сложности с усвоением новых учебных дисциплин, трудности, связанные с высокой требовательностью преподавателей, и тем, что не всегда удается, верно, выстроить отношения с преподавателями. Большая часть опрашиваемых студентов с нарушением слуха, желают участвовать в различных мероприятиях университета, и все опрашиваемые отмечают необходимость сопровождения сурдопереводчика. Опрашиваемые студенты отмечают поддержку со стороны других студентов, волонтеров и кураторов при возникновении различных трудностей.

Исходя из общих результатов исследования для преодоления барьера в общении между слышащей и неслышащей молодежью и создания комфортной среды для самореализации всех участников образовательного процесса нами была сформулирована следующая гипотеза: обучение РЖЯ в рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза в данном контексте можно представить как эффективную практику социализации студентов с нарушением слуха.

Согласно исследованию Н.А. Нагорной и Н.Н. Нагорному, контекст социализации проявляет себя через слуховое восприятие в связи с тем, что за счет него у субъекта формируется некоторый образ окружающего мира (а также Я-образ как составляющая образа мира) [11]. Я-образ выступает одновременно в качестве участника и образовательного процесса, и процесса социализации. В данном случае, по утверждению известного советского психолога Л.С. Выготского, проблему социализации представляет собой не столько данная нозология, сколько вызываемая заболеванием «немота», то есть барьеры в коммуникации [2].

Данные факторы, на наш взгляд, указывают на необходимость обучения РЖЯ в контексте социализации. Одним из решений и является инклюзивное волонтерство как одно из наиболее эффективных практик социализации студентов с нарушением слуха. Авторы В.А. Волгунов, Л.В. Даль и М.В. Маркее-ва оценивают волонтерство (отожествляя его с добровольчеством) как эффективное средство воспитания и самореализации личности, тем самым подчеркивая контекст социализации, имеющий важнейшее значение в обучении жестовому языку [1].

Таким образом, имеются достаточные основания для обеспечения взаимосвязи между обучением РЖЯ и социализацией, осуществляемой в контексте подготовки волонтеров среди студентов вуза.

По мнению М.В. Маркеевой и А.Н. Канашкина, волонтерство предоставляет широкие возможности для профессионального самоопределения личности студента [9]. Поэтому требуется создание условий для социализации студентов с ограничениями здоровья. Следовательно, обучение РЖЯ в рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза должно проходить с включением в образовательный процесс прикладных социальных задач, предполагающих решение актуальных проблем.

Согласно мнению М.А. Николенко-вой, целью обучения РЖЯ может быть «вооружение» студентов знаниями и навыками, обеспечивающими возможность использования жестовой речи в профессиональной деятельности [12]. Такое обучение предполагает реализацию подходов, представленных на рис. 1.

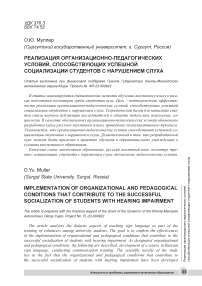

Данные подходы, на наш взгляд, должны быть учтены в инклюзивной волонтерской программе, а именно отражаться в решении социальных задач в рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза. М.А. Николенкова также предлагает поэтапную систему обучения жестовому языку (рис. 2).

Реализация организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха

О.Ю. Муллер

Рисунок 1 – Подходы в обучении жестовому языку

Рисунок 2 – Система обучения жестовому языку студентов (по М.А. Николенковой)

На третьем этапе данная система предполагает обучение по профилю (для сурдопедагогов). Однако, на наш взгляд, обучение РЖЯ в рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза может включать и этот этап, при реализации которого обеспечиваются достаточные условия для выработки умений управлять процессами и аспектами социализации лиц с нарушениями слуха. Волонтерство как социально-педагогическая практика в данном контексте выступает средством формирования коммуникативных навыков использования РЖЯ студентами-волонтерами [13].

Возвращаясь к началу исследования, к проблеме формирования образа окружающего мира в контексте социализации лиц с нарушением слуха, приведем мнение С.С. Кашлева, трактующего смыс-лотворчество как процесс осознанного создания субъектами образовательного процесса нового значения, какого-либо содержания через призму своей индивидуальности [9]. Не углубляясь в подробный разбор технологии смыслотвор-чества, отметим лишь то, что в практике волонтерства она целиком базируется на всем, что формирует необходимые компетенции будущих специалистов-педагогов (смысловосприятие, смыслопони-мание, формулировка индивидуального смысла, обмен индивидуальными смыслами и т. д.) [6; 7].

На основании изученного теоретического материала рассмотрим организационно-педагогические условия, которые способствуют социализации студентов с

Первое организационно-педагогическое условие – разработка и реализация русского жестового языка. Студенческое сообщество (будущие педагоги) проявило инициативу в изучении русского жестового языка, разработчиком и спикером которого стала глухая студентка 3 курса педагогического направления. При разработке курса РЖЯ нами были поставлены следующие задачи:

– запись обучающих видеофайлов;

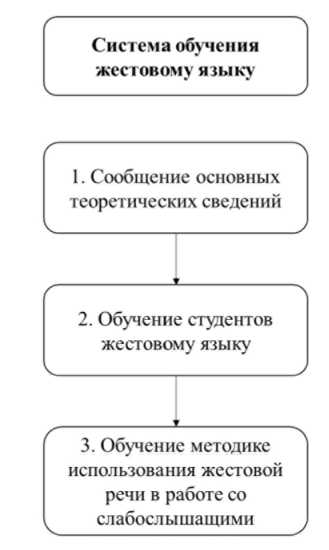

– разработка практических занятий (рис. 3);

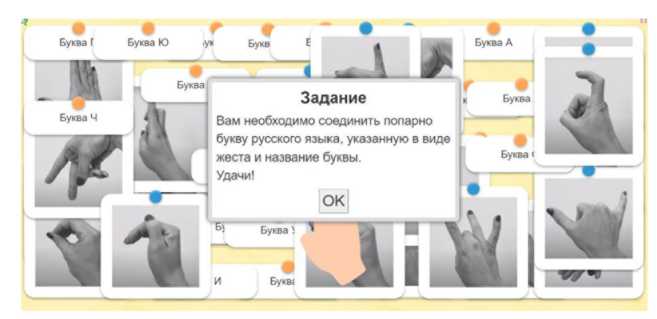

– разработка и наполнение электронного канала на платформе YouTube (рис 4);

– апробация курса среди волонтеров в Сургутском университете.

нарушением слуха.

Рисунок 3 – Практическое задание к видеокурсу

ВИДЕО ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛЫ О КАНАЛЕ

ГЛАВНАЯ

Все видео ► воспроизвести все

Русские дактильные цифры

233 просмотра • 1 год назад

Основные жесты для начинающих

Русские дактильные цифры

100 просмотров * 1 год назад

Все плейлисты

Руса дактип, олфо

Русский дактильный алфавит

Русский дактильный алфавит

244 просмотра • 1 год назад

Русский жестовый язык

Оксана Минаева

Русский дактильный алфавит -118

Русские дактильные цифры • 0:54

ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ ПЛЕЙЛИСТ

Рисунок 4 – Разработка и наполнение электронного канала на платформе YouTube

Реализация организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха

При проведении занятий мы подбирали разнообразный дидактический материал, благодаря которому практические занятия проходили в интерактивной форме с применением таких педагогических технологий, как игровые, проектные, модульные. Цель обучения заключалась в формировании у студентов элементарных жестовых способов общения, необходимого лексического минимума для выражения коммуникативных потребностей.

Опрос экспериментальной группы (17 человек) показал эффективность реализации курса РЖЯ, так как все опрошенные ответили, что, обучаясь на курсе, они стали легче коммуницировать с людьми с нарушением слуха; также все участники экспериментальной группы отметили удобный формат видеолекций, сложностей во время прохождения практических занятий не возникло; и что немаловажно – все студенты указали на необходимость и в последующем обучаться на курсе.

В рамках реализации второго организационно-педагогического условия планируется организация и проведение форума на установление и укрепление взаимоотношений между слышащей и неслышащей молодежью, в программу которого включён коммуникативный тренинг. Цель проведения тренинга: обучить эффективным способам общения с помощью РЖЯ. Для обеспечения эффективности тренинга нами будут применяться такие педагогические технологии, как технологии коллективной творческой деятельности и игровые. В результате коллективной творческой и игровой деятельности участники тренинга должны проявлять позитивную активность, направленную на конкретные действия, которые характеризуются наличием некоторой степени авторства всего коллектива, вследствие чего обучающиеся чувствуют, что сделали всё вместе и сами.

В заключение отметим, что существует множество подходов к обучению жестовому языку, которые постоянно со- вершенствуются. В рамках подготовки волонтеров среди студентов вуза важным представляется такой аспект обучения, как социализация, поскольку, являясь социально-педагогической практикой, она также становится средством стимулирования процессов формирования компетенций будущих специалистов, касающихся прежде всего способностей, определяющих характер взаимодействия с глухими студентами. Наиболее важным аспектом социализации в волонтерской деятельности в данном направлении является творческий подход, эффективность которого подтверждена разработкой и реализацией определенных организационно-педагогических условий.

Невербальное поведение способствует развитию и совершенствованию коммуникативных возможностей человека, вследствие чего он становится более способным к межличностным контактам и открывает для себя более широкие возможности для развития.

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, инклюзивный подход как одно из актуальных направлений современного образования находится в стадии эксперимента и нуждается в глубоком теоретическом обосновании методологических, психолого-педагогических и содержательных аспектов. И только при изменении менталитета всего общества, его отношения к людям с инвалидностью может произойти переход от инклюзивного образования к инклюзивному обществу.

Список литературы Реализация организационно-педагогических условий, способствующих успешной социализации студентов с нарушением слуха

- Волгунов, В.А. Потенциал волонтерской деятельности в обеспечении профессионального самоопределения студентов / В.А. Волгунов, Л.В. Даль, М.В. Маркеева // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – № 7. – С. 165-169.

- Выготский, Л.С. Коллектив как фактор развития дефективного ребенка / С. Л. Выготский // Собрание сочинений в 6 т.: Т. 5: Основы дефектологии. – М.: Педагогика, 1983. – С. 196-218.

- Губич, Т.А. Проблемы использования русского жестового языка в профессиональном образовании / Т.А. Губич, А.Г. Кирилова; под ред. Н.А Агафоновой // Русский жестовый язык: законодательство, исследования, образование: материалы I межрегиональной науч.-практ. конф. 27 октября 2017 г., Красноярск: «Красноярский гос. пед. ун-т», 2017. – С. 75.

- Гулина, О.Н. Специфика организации учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (с проблемами слуха) / О.Н. Гулина, С.А. Михайленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pk13.ru/dokument/Methodological%20developments/19/19.1.pdf.

- Зайцева, Г.Л. Диалог с Л.С. Выготским о проблемах современной сурдопедагогики / Г.Л. Зайцева // Культурно-историческая психология. – 2006. – № 3. – C. 21-27.

- Кашлев, С.С. Современные технологии педагогического процесса / С.С. Кашлев. – Минск: Университетское образование, 2000. – 95 с.

- Киселева, А.В. Использование креатив-технологий в процессе обучения и воспитания учащихся с нарушением слуха / А.В. Киселева, Т.В. Шуман // Инклюзивное образование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов: от раннего возраста до профессиональной подготовки. Региональные практики и модели: сб. науч. ст. / отв. ред. Л.М. Кобрина. – СПб., 2020. – С. 103-107.

- Малофеев, Н.Н. Концепция развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья до 2030 г. / Н.Н. Малофеев. – М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2019. – 120 с.

- Маркеева, М.В. Психолого-педагогический потенциал волонтерской деятельности в работе со студентами вуза / М.В. Маркеева, А.Н. Канашкин // Молодой ученый. – 2014. – № 21.1 (80.1). – С. 112-117.

- Муллер, О.Ю. Инклюзивное образование в высшей школе: проблемы и решения / О.Ю. Муллер, Ф.Д. Рассказов // Север России: сборник научных трудов / Всерос. научно-практ. конф. (Сургут, 25 мая 2017 г.). – Сургут: ИЦ СурГУ, 2017. – C. 66-70.

- Нагорная, Л.А. Популяризация русского жестового языка как одно из условий инклюзии глухих людей в современном российском обществе / Л.А. Нагорная, Н.Н. Нагорный // Философия и культура. – 2020. – № 6. – С. 9-32.

- Николенко, М.А. Использование педагогических технологий обучения жестовому языку в высшем учебном заведении / М.А. Николенко // Вестник Донецкого педагогического института. – 2017. – № 2. – С. 101-107.

- Ниязова, А.А. Социално-педагогические практики как средство развития креативности будущего педагога / А.А. Ниязова, А.А. Боброва, Г.О. Саватеев [Электронный ресурс]// Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. – № 6. – Том 9. – Режим доступа: https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN621.pdf