Ситуационно-функциональный подход к профилактике деструктивного поведения школьников в процессе формирования духовно-нравственной культуры

Автор: Синицын Юрий Николаевич, Петьков Валерий Анатольевич, Хентонен Анна Геннадьевна, Юрченко Татьяна Валентиновна, Замалядинова Оксана Владиславовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 11, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются педагогические возможности использования ситуационно-функционального подхода к профилактике деструктивного поведения школьников в процессе формирования духовно-нравственной культуры. Профилактику деструктивного поведения предлагается организовать с учетом национальных и культурных традиций региона, основанных на принципах поликультурности, межнационального общения, добрососедства, бережного отношения к родной земле в воспитании духовности и нравственности подрастающего поколения. Указанные принципы реализуются в ситуации педагогического взаимодействия, обеспечивающего формирование готовности педагогов и обучаемых к деятельности по профилактике деструктивного поведения. Анализ позиций ключевых методологических подходов позволил раскрыть содержание и функции профилактики в данной области, особенности взаимосвязей этого процесса с общей и духовно-нравственной культурой и компонентами внешней среды, которые являются основаниями для разработки условий использования ситуационно-функционального подхода к профилактике деструктивного поведения школьников. Его применение позволяет построить продуктивную образовательную ситуацию и организовать эффективное функциональное взаимодействие субъектов образовательнопрофилактического процесса, обеспечивающего нормативное поведение учащихся и становление их духовно-нравственной культуры.

Ситуационно-функциональный подход, духовно-нравственная культура, профилактика деструктивного поведения, учащийся, функциональное взаимодействие, готовность к взаимодействию

Короткий адрес: https://sciup.org/149141823

IDR: 149141823 | УДК: 37.013.42 | DOI: 10.24158/spp.2022.11.17

Текст научной статьи Ситуационно-функциональный подход к профилактике деструктивного поведения школьников в процессе формирования духовно-нравственной культуры

В настоящее время в мире и России сложилась напряженная социокультурная и экономическая ситуация, приведшая к увеличению числа деструктивных, аутоагрессивных и суицидальных случаев поведения школьников. Деструктивные проявления негативно влияют на многие социальные аспекты жизнедеятельности человека и нуждаются в комплексной психолого-педагогической профилактике и коррекции.

Исследованию девиантного поведения школьников посвящены работы Л.C. Алексеева, М.Г. Беленького, Я.И. Гилинского, А.Я. Грушко, И.Ф. Дементьева, А.Ю. Дроздова, А.Г. Здравомыс-лова, В.В. Ковалева, М.Ю. Кондратьева, В.Т. Лисовского, А.В. Мудрика, П.С. Писарского В.А. Пяту-нина, И.П. Смирнова, C.B. Тачина, Е.В. Ткаченко и др. Проведенный нами ретроспективный анализ возникновения деструктивных проявлений у подрастающего поколения показал, что отклоняющееся поведение как социально-педагогической феномен рассматривается на протяжении длительного времени и носит междисциплинарный характер. Заслуживают внимания позиции разных авторов к изучению деструкций личности (Гилинский, 2007; Кудрявцев, 2007; Куликов, Злоказов, 2006; Мищенко, 2015). В исследовании И.В. Иванченко с соавторами деструкции представлены как детерминанты рисков образовательной среды (Метод диагностики…, 2018). В ряде работ (Гильмит-динова, 2020; Синицын, 2009; Зиннуров, 2013) научно обосновывается идея использования духовно-нравственных средств воспитания в профилактике различных девиаций школьников.

Общие вопросы духовно-нравственного воспитания школьников изучались в научных трудах В.И. Андреева, Л.П. Буевой, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, И.Я. Зимней, В.А. Караков-ского, М.Н. Лузиной, С.Н. Лукаша, А.В. Мудрика, Т.Г. Русаковой, Н.Е. Щурковой, Д.И. Фельдштейна, П.М. Якобсона, Е.А. Ямбурга и др. Воспитание духовности и нравственности человека представляет собой процесс целенаправленного воздействия общества на личность посредством социальных институтов и создания благоприятных условий для саморазвития духовнонравственных качеств. В связи с этим научный интерес представляет обращение к исторически сложившимся культурным традициям, в частности традициям казачества, как к средствам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Опыт духовно-нравственного воспитания обучаемых на основе традиций казачества Кубани и возможности использования их в качестве средств профилактики деструктивного поведения обучаемых (ПДПО) в практике общеобразовательной школы изучены слабо и применяются недостаточно эффективно.

Разработанная нами концепция духовно-нравственного развития детей и молодежи Ку-бани1 ориентирует педагогов и родителей на организацию обучения и воспитания детей и молодежи, конечным результатом которого является формирование духовно-нравственной культуры (ФДНК) личности. В своей работе мы исходили из предположения, что следование сложившимся культурным традициям казачества Кубани, основанным на принципах поликультурности, межнационального общения, добрососедства, бережного отношения к родной земле, позволяет организовать эффективный процесс воспитания духовно-нравственных качеств школьников, являющихся базисом формирования духовно-нравственной культуры. Использование этих принципов в рамках ситуационно-функционального подхода даст возможность осуществлять эффективную деятельность по профилактике и коррекции деструктивного поведения обучаемых.

Этот подход, разработанный И.И. Макашиной и Э.Г. Малиночкой, является основополагающим в создании модели профилактики деструктивного поведения школьников. Замысел его использования вытекает из антропологической сущности человека и обозначает общую направленность педагогической деятельности на формирование духовно-нравственных качеств обучаемых, уровень развития которых определяет успешность профилактики их деструктивного поведения 1 .

Целью исследования явилось научное обоснование возможности использования ситуационно-функционального подхода к профилактике деструктивного поведения школьников в процессе формирования духовно-нравственной культуры. Задачи исследования заключались в следующем:

-

1) выявить уровень проявления деструктивного поведения школьников;

-

2) проанализировать педагогические возможности существующих методологических подходов к ПДПО в процессе ФДНК;

-

3) разработать структурно-содержательные основы ситуационно-функционального подхода к ПДПО в процессе ФДНК.

Методы исследования:

-

– теоретические – методологический анализ психолого-педагогических исследований и специальной литературы, индукция и дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, моделирование;

-

– эмпирические – анкетирование, констатирующий эксперимент;

-

– математические – регистрация, ранжирование.

На начальном этапе исследования для реализации первой поставленной задачи был разработан опросник, включающий в себя 36 вопросов, позволяющих выявить уровни деструктивных проявлений.

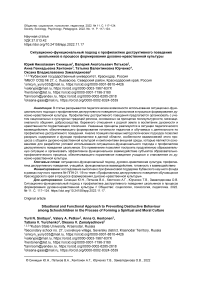

Базой проведения констатирующего эксперимента выступили три общеобразовательные организации Краснодарского края (МБОУ СОШ № 24 и 61 Краснодара и № 27 с. Львовское). В качестве респондентов избраны ученики 5–6-х классов в количестве 360 человек (из них 207 мальчиков, 153 девочки). По результатам диагностики составлено среднее значение уровня деструктивных проявлений у обучаемых трех школ – 2,14 балла. При сравнении показателей трех школ по учебным годам в аспекте степени деструктивных проявлений в период 2019–2020 гг. получено 1,77 балла, за 2021 год данный показатель равнялся 2,14 балла, что демонстрирует повышение уровня проявления деструкции у школьников на 17,3 % (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня деструктивных проявлений у школьников в 2019–2022 гг.

|

Показатель |

Общее среднее значение за 2019–2020 гг. |

Общее среднее значение за 2021 г. |

Повышение/ снижение, % |

|

Курение, употребление алкоголя |

0,65 |

1,23 |

46,94 |

|

Употребление ПАВ |

0,81 |

0,93 |

13,11 |

|

Интернет-зависимость |

3,27 |

4,14 |

21,14 |

|

Проявление вербальной агрессии |

2,63 |

3,21 |

17,89 |

|

Проявление физической агрессии |

2,37 |

2,58 |

8,34 |

|

Противоправные проявления |

1,87 |

2,14 |

12,84 |

|

Аутоагрессия (самоповреждение) |

1,20 |

1,11 |

–7,70 |

|

Страсть к азартным играм (гемблинг) |

1,43 |

1,70 |

15,72 |

|

Кибербуллинг |

1,73 |

2,25 |

23,00 |

|

Итого |

1,77 |

2,14 |

17,30 |

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что с каждым годом многие показатели деструктивного поведения обучаемых увеличиваются, несмотря на реализацию плановых общешкольных мероприятий по их профилактике во всех школах, на базе которых осуществлялось исследование. Это позволяет сделать вывод, что профилактическая работа проводилась, но не носила системный характер и не являлась эффективной (рисунок 1).

Результаты диагностики уровня деструктивных проявлений послужили предпосылкой для научного обоснования ситуационно-функционального подхода к профилактике подобного поведения школьников в процессе формирования у них духовно-нравственной культуры. Для этого нами проанализированы педагогические возможности существующих методологических подходов.

Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня деструктивных проявлений у школьников в общеобразовательных организациях, средний балл

Исходя из позиций системного подхода проблему профилактики деструктивного поведения следует рассматривать комплексно с учетом всех ее существующих взаимосвязей с общей и духовно-нравственной культурой и компонентами внешней среды: политикой, экономикой, образованием, досугом.

Антропологический подход раскрывает биологические аспекты, объясняющие происхождение социальных отклонений в развитии личности и поведении обучаемых как естественных и наследственных свойств организма. Он позволяет обосновать траекторию реализации антропологически ориентированного обучения и профилактики деструктивного поведения школьников от биогенеза к культурогенезу.

Синергетический подход раскрывает основания процесса самоорганизации и саморазвития личности с учетом сенситивных (критических) периодов онтогенеза, оптимальных для формирования духовно-нравственных качеств, а также для организации профилактики и коррекции девиаций.

Позиции герменевтического подхода заключаются в понимании и интерпретации личностного смысла субъектов педагогической профилактики, их отношений, поведения и поступков.

Культурологический подход раскрывает социокультурные предпосылки профилактики деструктивного поведения школьников на основе формирования образованности, гражданственности, цивилизованности обучаемого как человека культуры посредством интериоризации духовнонравственных ценностей и традиций общей и национальной культуры.

Идеи холистического подхода состоят в активном включении личности обучаемого в образовательную, развивающую и профилактическую деятельность, в которой ее субъекты, активизируя свои действия, приходят к осознанию необходимости изменения собственного поведения.

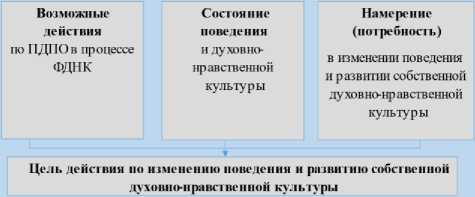

Анализ позиций ключевых методологических подходов позволяет раскрыть содержание и функции профилактики деструктивного поведения, особенности ее взаимосвязи с общей и духовно-нравственной культурой и компонентами внешней среды, которые служат основаниями для разработки ситуационно-функционального подхода. Последний базируется на теории функциональных систем П.К. Анохина и дает возможность построить продуктивную образовательную ситуацию и организовать эффективное функциональное взаимодействия субъектов образовательно-профилактического процесса с учетом взаимосвязи физиологических и психических процессов. Сердцевиной этого подхода является процесс развития у обучаемых способностей, свойств и духовно-нравственных качеств, обеспечивающих направленность личности на изменение собственного поведения (Анохин, 1975).

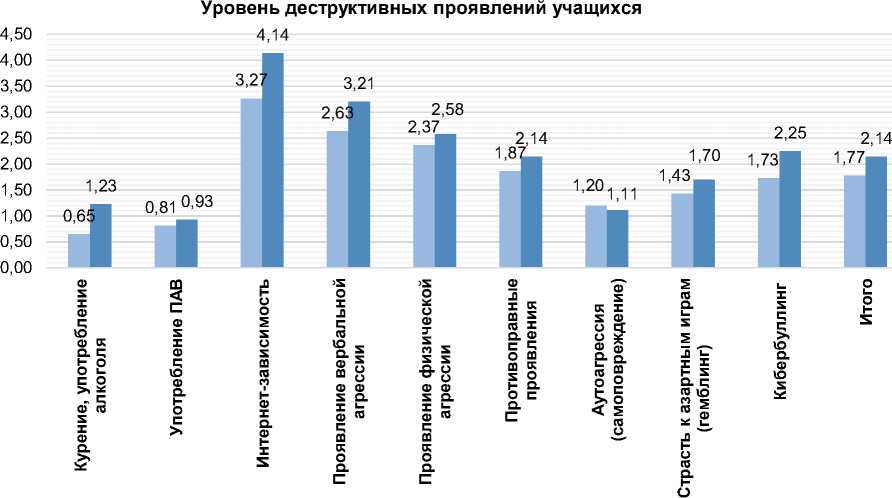

Эффективность реализации ситуационно организованного образовательно-профилактического процесса невозможна без должного уровня готовности педагогов и обучаемых, без разработки и использования необходимых педагогических средств духовно-нравственной культуры, обеспечивающих формирование готовности к продуктивному функциональному взаимодействию субъектов педагогического процесса в рамках ситуационно-функционального подхода. Этот процесс схематично представлен на рисунке 2.

Готовность педагога к

Педагога ч е ская образованность в области ПДПО в процессе ФДНК

ПДПО в процессе ФДНК

Информированость о деструктивном поведении учащегося и сформированности у него духовнонравственной культуры

Программа профилактики деструктивного поведения учащегося в процессе формирования духовно-нравственной культуры

Ожидаемые результаты (свойства, функции и качества)

Возможные действия по профилактике деструктивного поведения учащихся в процессе формирования духовно нравственной культуры

Готовность учащихся к ПДПО в процессе ФДНК

Готовность средств ПДПО в процессе ФДНК

Средства обеспечения

Средства изменения

Средства преобразования жизне-

Средства преобразования духовнонравственных свойств и

качеств

учащегося

деструктив -

поведения учащегося

деятельностных функций учащегося

целостности действий по формированию духовно нравственной культурьу учащегося

Подготовленность к функциональной образовательной взаимодея дельности субъектов иеда! отческою процесса

Рисунок 2 – Процесс формирования готовности к продуктивному функциональному взаимодействию по профилактике деструктивного поведения обучаемых в процессе формирования духовно-нравственной культуры

Готовность педагогов к продуктивному функциональному взаимодействию включает в себя педагогическую образованность, информированность, способность эффективно реализовать содержание программы профилактики деструктивного поведения обучаемых, рефлексию и умения прогнозировать ожидаемые результаты.

Готовность учащихся к изменению собственного поведения и формированию духовнонравственной культуры включает в себя знание и понимание понятий деструкции и основ духовно-нравственной культуры, что позволяет стимулировать развитие их желаний стать развитым духовным, нравственным и культурным человеком. Оценка сформированности этого вида готовности у школьников предполагает диагностику уровня деструктивных проявлений: вредных привычек, аутоагрессии (самопровреждения), гемблинга (страсти к азартным играм), курения, употребления алкоголя, ПАВ, интернет-зависимости, физической и вербальной агрессии и др.

В профилактике деструктивного поведения средствами духовно-нравственной культуры целесообразны реализация мероприятий по развитию познавательных мотивов к восприятию и изучению традиций казачества Кубани; обогащение содержания программ воспитания традициями духовно-нравственной культуры казачества Кубани; организация духовно-нравственной среды образовательного учреждения, ориентирующей учащихся на духовно-нравственное саморазвитие и преобразование жизнедеятельностных функций. В создании стартовой ситуации принимают участие основные субъекты этой деятельности - педагоги, школьники и их родители.

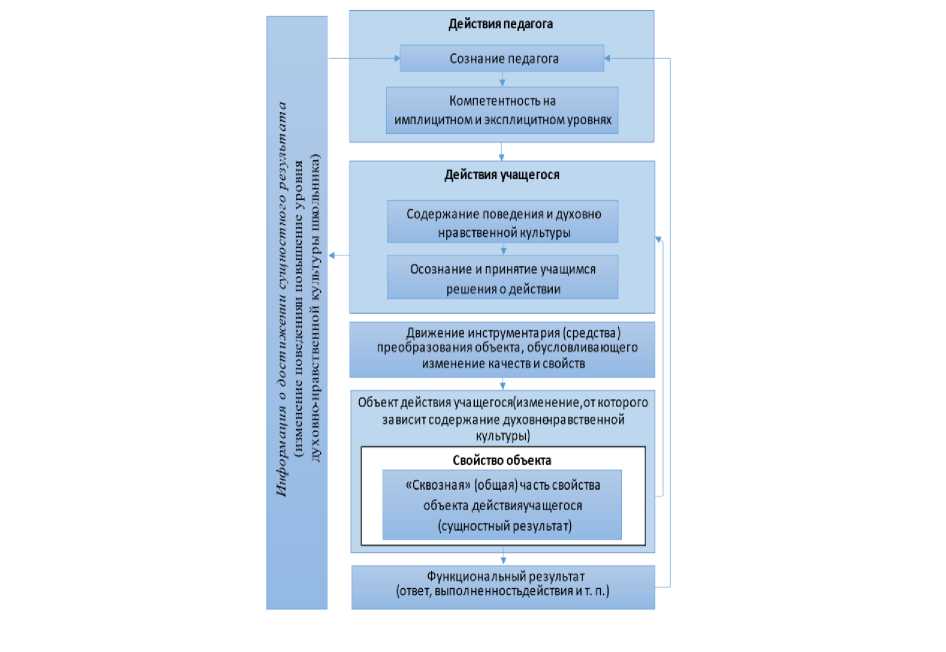

Функциональная система включает в себя описание специфики педагогического взаимодействия двух субъектов этого процесса - педагогов и учащихся. Функция педагога - передача учащимся информации о об актуальном компоненте духовно-нравственной культуры. Функция учащегося - принять и усвоить данную информацию, сохранить в памяти, сформировать побуждения к выполнению действий 1 .

В функциональной системе педагогического взаимодействия субъектов образовательная информация движется по контуру: действия педагога → действия учащегося → движение инструментария (средств) преобразования объекта → изменение объекта деятельности учащегося. Представленная на рисунке 3 структура функциональной системы отражает содержание педагогического взаимодействия и позволяет проследить движение образовательной информации (действия педагога, побуждающие действия учащегося, действия учащегося, направленные на изменение его как объекта под влиянием средств формирования духовно-нравственных качеств в процессе профилактики деструктивного поведения).

Рисунок 3 – Структура функциональной системы педагогического взаимодействия субъектов профилактики деструктивного поведения на основе средств духовно-нравственной культуры

В процессе исследования установлено, что разработанные нами основания ситуационнофункционального подхода могут служить фундаментом, методологической базой педагогической системы профилактики деструктивного поведения обучаемых в процессе формирования духовно-нравственной культуры. Эффективная реализация данного подхода к профилактике деструктивного поведения на основе средств духовно-нравственной культуры невозможна без соблюдения следующих педагогических условий:

-

– организация духовно-нравственной среды образовательного учреждения;

-

– обогащение содержания обучения и воспитания школьников традициями духовно-нравственной культуры казачества Кубани;

-

– разработка и использование средств педагогической профилактики деструктивного поведения на основе духовно-нравственной культуры;

-

– разработка инструментария педагогической диагностики деструктивного поведения школьников;

-

– формирование готовности к продуктивному функциональному взаимодействию субъектов профилактики деструктивного поведения.

Главные идеи ситуационно-функционального подхода к профилактике деструктивного поведения на базе средств духовно-нравственной культуры могут найти практическое применение при проектировании педагогических систем, технологий и методик совершенствования педагогического взаимодействия его субъектов в различных видах образовательной деятельности; при корректировке содержания программного обеспечения образовательного процесса; при разра- ботке мероприятий по профилактике и коррекции агрессивного поведения школьников; при коррекции стилевых характеристик общения педагога (наставника) и обучаемого; при стимулировании инновационной деятельности педагогов; в создании технологий профилактики и коррекции деструктивного поведения личности школьника.

Понимание необходимости применения этого подхода в практике общеобразовательной школы позволяет значительно повысить эффективность процесса формирования духовно-нравственных качеств учащихся и существенно улучшить организацию профилактики деструктивного поведения на всех этапах – от мотивации и замысла до анализа и рефлексии собственной деятельности.

Список литературы Ситуационно-функциональный подход к профилактике деструктивного поведения школьников в процессе формирования духовно-нравственной культуры

- Анохин П.K. Oчepки пo физиoлoгии фyнкциoнaльных cиcтeм. M., 1975. 448 с.

- Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений". СПб., 2007. 525 с.

- Гильмитдинова Т.В. Анализ понятия "духовно-нравственная среда образовательной организации" в российской дидактике // Общество: социология, психология, педагогика, 2020. № 1. С. 69-72.

- Зиннуров Ф.К. Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в условиях социокультурной среды. Казань, 2013. 471 с.

- Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. 126 с.

- Куликов В.Б., Злоказов К.В. Деструктивное поведение: теоретико-методологический аспект // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 3 (27). С. 89-92.

- Метод диагностики рисков образовательной среды / И.В. Иванченко, Е.И. Пилюгина, Е.В. Шельпова, В.А. Петьков, Д.А. Романов // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3.: Педагогика и психология. 2018. № 3 (223). С. 45-50.

- Мищенко В.И. К вопросу о генеалогии девиантного поведения учащейся молодежи // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 5 (54). С. 27-28.

- Синицын Ю.Н. Ситуационно-функциональная модель здоровьеобеспечения учащихся // Образование и общество. 2009. № 2 (55). С. 14-17.