Способы развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Автор: Осадчая М.П., Кирюшина О.В.

Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education

Рубрика: Общая педагогика

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы формирования и развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Актуальность данной проблемы рассмотрена в свете требований к реализации целевых ориентиров обучения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного образования, различных подходов к определению коммуникативных навыков и исследований современных практикующих педагогов, психологов и логопедов, рассматривающих способы их развития. В ходе проведенного анализа теоретической и методической литературы определено, что понимается под коммуникативными навыками. На основании изучения рассматриваемого понятия и целевых ориентиров ФГОС ДО и ФОП ДО в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» были определены критерии сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. Были изучены особенности речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и наличие взаимосвязи между речевыми и коммуникативными навыками, а также рассмотрена взаимосвязь между наличием общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста и недостаточным формированием навыков сенсомоторного развития с позиций разных авторов. Были проанализированы системы методов и способов логопедического воздействия и сенсомоторного развития дошкольников. На основании теоретического анализа проблемы предложены способы развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с учетом особенностей речевого и сенсомоторного развития.

Дети старшего дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, коммуникация, сенсомоторное развитие, логопедические занятия, дидактические игры, логопедическое воздействие, развитие коммуникативных навыков

Короткий адрес: https://sciup.org/140312115

IDR: 140312115 | УДК: 376.3

Текст научной статьи Способы развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Введение. В системе дошкольного образования одно из ведущих мест отводится развитию коммуникативных навыков дошкольников, так как уровень их сформированно-сти влияет на дальнейшую адаптацию и успешность школьного обучения.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет, что коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, а также на развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству.

ФГОС ДО определяет одной из обязательных образовательных областей Образовательной программы ДОУ речевое развитие. В настоящее время в Российской Федерации реализуется единая Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО). Она определяет особую важность формирования коммуникативных навыков как одного из основных принципов дошкольного образования и определяет одну из задач социально-коммуникативного развития дошкольников – научить ребёнка владеть речью как средством коммуникации, вести диалог со взрослыми и сверстниками, использовать формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения.

Исследованием навыков общения детей дошкольного возраста занимались Л. С. Волкова, М. И. Лисина, Н. С. Жукова, Н. В. Нищева и другие ученые. В работах Т. Б. Филичевой раскрыты особенности формирования коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием речи.

В современной дошкольной педагогике тема развития коммуникативных навыков дошкольников с общим недоразвитием речи чрезвычайно актуальна. Дети с общим недоразвитием речи сталкиваются с проблемами не только в области речевого общения, но и в межличностных взаимодействиях, что затрудняет их интеграцию в детский коллектив и дальнейшую учебу, а значит и социализацию в обществе.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть основные способы развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Материалы и методы. В рамках настоящего исследования были изучены нормативно-правовые документы в сфере образования. В ходе исследования были использованы такие методы, как изучение и анализ психолого-педагогической и методической литературы, сравнение, классификация, описание.

Результаты исследования. Одной из важных задач учебно-воспитательного процесса на этапе дошкольного образования выступает формирование коммуникативных умений дошкольников. «Речевое развитие» выделено отдельным разделом в ФОП ДО и имеет свои целевые ориентиры.

На основании целевых ориентиров ФГОС ДО и ФОП ДО в образовательных областях «Социальнокоммуникативное развитие» и «Речевое развитие» определены следующие уровни сформированности коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста:

-

- уровень сформированности навыков приема информации: принятие различий между людьми, способность принимать и учитывать интересы других, принимать поступающую информацию, умение внимательно слушать и слышать собеседника;

-

- уровень сформированности навыков переработки информации:

владение речью как средством познания, умение выделять основную мысль текста;

-

- уровень сформированности диалога со взрослыми и сверстниками: достаточное владение речью, как средством коммуникации для выражения своих мыслей, чувств и желаний;

-

- уровень сформированности навыков сотрудничества: умение взаимодействовать на основе общих интересов, согласовывать совместные действия; умение находить компромиссы и достигать соглашений, договариваться и дружить со сверстниками.

Понятие «коммуникация» в педагогической литературе достаточно новое и в научных источниках встречаются разные интерпретации понятий «коммуникация» и «общение». Американские ученые Ф. Дэнс и К. Ларсон провели исследование значения данного термина. Проанализировав 126 определений, они выявили его три основных интерпретации.

«Во-первых, коммуникация представляется как средство связи любых объектов материального и духовного мира, т. е. как определенная структура. Во-вторых, это взаимодействие, в процессе которого субъекты коммуникации обмениваются информацией. Если субъекты коммуникации люди, то такая коммуникация превращается в ее новую разновидность – общение. В-третьих, под коммуникацией подразумевают передачу и массовый обмен информацией с целью воздействия на общество или его составные компоненты» [Шарков, 2010, с. 65].

Отечественный психолог

Е. П. Ильин разграничил термины «общение» и «коммуникация»: «общение - это частный вид коммуникации, специфичный для высокоразвитых живых существ, в том числе -для человека. Под коммуникацией понимается связь, взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной системы к другой передается сигнал, несущий информацию [Ильин, 2009, c. 19].

М. А. Поваляева конкретизирует коммуникативные умения дошкольников и приводит критерии оценки коммуникативных умений детей:

-

- «слушать и понимать речь;

-

- строить общение с учетом ситуации;

-

- вести диалог;

-

- устанавливать контакт с детьми и взрослыми;

-

- ясно и последовательно выражать свои мысли;

-

- использовать речевой этикет» [Поваляева, 2002, с. 74].

В психолого-педагогической литературе также представлено понятие «коммуникативный навык».

Подробно феномен навыка исследовал в своих трудах С. Л. Рубинштейн. Он пришел к выводу, что «образующиеся в результате упражнения, тренировки, выучки автоматически выполняемые компоненты сознательной деятельности человека и являются навыками в специфическом смысле слова» [Рубинштейн, 2000, с.490].

Следовательно, навык подразумевает способность выполнять определенные действия автоматически, без необходимости постоянного самоконтроля или контроля извне.

А. В. Мудрик под навыками речевого общения понимает «наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректную постановку вопросов; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров; логичность построения и изложения высказывания» [Мудрик, 2001, c.150].

Исходя из представленных определений и классификаций, можно сделать вывод: коммуникативные навыки – это автоматизированные действия, которые позволяют детям достигать целей общения, успешно решать возникающие игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи, взаимодействовать в конфликтной ситуации.

Владение речью и богатый словарный запас играют важную роль в развитии способности ребёнка полноценно общаться, что существенно влияет на его личностное формирование. Поэтому важной задачей педагогов дошкольных образовательных учреждений становится поиск эффективных методов и приёмов, позволяющих активизировать и корректировать речевое общение у детей с общим недоразвитием речи. Это предполагает разработку специальных форм и средств работы, способствующих успешному решению данной проблемы.

Развитые навыки речевой коммуникации позволяют ребенку взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, удовлетворять спектр своих потребностей, достигать целей обучения и общения. Малопонятная для окружающих речь детей значительно осложняет их коммуникацию с окружающими.

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений речи - общее недоразвитие речи. Оно включает в себя наиболее широкий спектр нарушений речи, при котором у детей с первично сохранным интеллектом и слухом наблюдается нарушение формирования всех составляющих речевой системы: звуковой и смысловой стороны.

Уровни общего недоразвития речи (ОНР), разработанные Р. Е. Левиной и Т. Б. Филичевой, можно представить в виде таблицы «Сравнительные характеристики уровней ОНР» [Левина, 1967; Фили-чева, 2008].

Таблица 1

Сравнительные характеристики уровней ОНР

|

Ур. ОНР |

Активный словарь |

Пассивный словарь |

Фраза |

Звукопроизно-шение |

Понимание обращенной речи |

|

1 |

Небольшое количество нечетко произносимых |

Значительно шире активного, понимание отдельных слов |

Однословные предложения (ле пет) |

Непостоянство произношения, трудности с артикуляцией |

Ориентировка на лексиче ское значение, ограниченное понимание |

|

слов, подра жаний |

|||||

|

2 |

Увеличение числа слов, простые сочетания |

Расширенный, понимание простых фраз |

Простые фразы, односложные конструкции |

Звуки все еще нечеткие, возможны искажения |

Более активное восприятие обращенной речи, но с трудностями |

|

3 |

Применение нескольких слов в сочетаниях |

Широкий, понимание предложений и действий |

Сложные фразы, простые предложения |

Произношение отдельных звуков улучшается, но остаются ошибки |

Понимание большей ча сти обращенной речи, трудности с грамматикой |

|

4 |

Разнообразный активный словарь, ис пользование морфем |

Хорошо развитый, понимание сложных предложений |

Полные предложения, использование простых кон струкций |

Устойчивое произношение, близкое к норме |

Хорошее понимание обращенной речи, использование грамматических структур |

Таким образом, у детей со всеми уровнями общего недоразвития речи нарушено произношение и различие звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Данные проявления общего недоразвития речи указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.

У детей, имеющих трудности в общении со сверстниками, зачастую преобладает отчуждённое отношение к другим детям . Оно может иметь различные проявления: от выраженной агрессивности и враждебности до полного ухода в себя, что выражается в замкнутости и застенчивости [Чернецкая, 2005, с. 19].

У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеются не только недостатки произношения отдельных звуков, но и наблюдаются нарушения в структурах произносимых ими слов. Их свободное общение имеет ряд затруднений, речь ребенка малопонятна для окружающих, что существенно затрудняет развитие коммуникативных навыков, это, в свою очередь, может вызвать насмешки и отказ от общения со стороны других сверстников.

Дети старшего дошкольного возраста, имеющие общее недоразвитие речи, испытывают трудности формирования речевой коммуникации, следовательно, возможны затруднения в развитии речемыслительной и познавательной деятельности. Большинство детей с ОНР с трудом вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной. Следовательно, уровень сформированности коммуникативных навыков ребенка с общим недоразвитием речи во многом определяется уровнем развития его речи.

Е. Г. Тимощенко считает, что с каждым годом становится всё больше детей с проблемами развития. Основной удар принимает на себя речь как самая сложная психическая функция, зависящая от множества компетенций. На пирамиде обучения Вильямс и Шелленбергер видно, какой огромный путь должен пройти в своём развитии ребёнок, чтобы у него сформировалась полноценная речь [Тимощенко, 2023].

Рис. 1. Пирамида обучения Вильямс и Шелленбергер

К. Дж. Касио – исследователь, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Центра Кеннедис при Университете Вандербильта считает, что в этой схеме сенсорные, когнитивные и поведенческие системы представлены в виде пирамиды, основание которой составляют тактильная, вестибулярная и проприоцептивная системы. Зрение и слух, строятся на этом уровне, а более сложные сенсомоторные, поведенческие и когнитивные функции представляют собой самые высокие уровни этой иерархии [Cascio, 2010].

И. Ю. Хамитова считает, что пирамида обучения Вильямс и Шел-ленбергер – это наглядная схема процессов психологического созревания человека. Она показывает, насколько обучение ребенка, его интеллект, поведение, речь зависят от нижних этажей и, особенно от фундамента – нервной системы. Основой, фундаментом является зрелость центральной нервной системы, а на самой вершине – развитие познавательных способностей и способность к обучению. Прежде чем добраться до этой вершины, необходимо пройти все ступени. Только обеспечив развитие ребенка на нижних ступенях, возможно сформировать навык, который находится на более верхних ступенях пирамиды. Каждая ступень формируется на базе предыдущей [Хамитова, 2024].

У ряда детей с общим недоразвитием речи наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. Это проявляется в виде плохой координации сложных движений, их недостаточной точности и ловкости, в виде выраженных затруднений при выполнении упражнений по словесной инструкции. Характерными являются некоторая скованность, отсутствие легкости и грациозности при выполнении упражнений [Жукова, Мастю-кова, Филичева 2011, c. 268].

Н. В. Нищева обращает внимание на то, что дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с нормотипичными сверстниками особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Следовательно, при комплексном воздействии необходимо уделять особое внимание развитию интеллектуально-волевых качеств, познавательной активности, самостоятельности, инициативности, мелкой и крупной моторики, реализуя, таким образом, принцип природосообразности как один из ключевых в развитии ребенка [Нищева, 2006].

-

А . Л. Сиротюк отмечает, что исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков Академии психологических наук была подтверждена связь интеллектуального развития с пальцевой моторикой. Уровень развития речи детей

также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук [Сиротюк, 2008, c. 9].

Педагог-новатор В. А. Сухом-линский говорил, что «речь ребёнка находится на кончиках его пальцев», этим объясняется тесная связь процесса коммуникации и моторных навыков.

Наличие особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка убеждают в необходимости специальной коррекционно-педагогической работы по развитию у детей всех сторон (компонентов) двигательной сферы (грубая моторика, тонкая моторика рук, артикуляционная и лицевая моторика). Эта работа, включенная органичным элементом в ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты специального детского учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно-педагогического воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное развитие каждого ребенка с речевой патологией [Дудьев, 2000].

Стоит заметить, что авторы связывают аномалии речевого развития с недостаточностью моторной сферы. Речевые навыки находятся на одних из высших ступеней пирамиды обучения. Исследователи считают, что каждый навык формируется на фундаменте предыдущего. Когда у дошкольника будет сформирован достаточный уровень сенсорно-моторного развития, он сможет более эффективно воспринимать слуховую информацию и реализовывать коммуникативные навыки. Следовательно, нужно формировать сенсорную и моторную сферу ребенка через двигательные программы, совмещенные с речевыми упражнениями в структуре занятия по развитию речи с дошкольниками.

Для развития коммуникативных умений у детей с ОНР необходимо проведение своевременной коррекционно-логопедической работы.

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе. Основными задачами этих занятий являются:

-

- развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, что дает возможность уточнить и расширить запас конкретных представлений ребенка; формирование обобщающих понятий, практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур.

-

- формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.

-

- обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе

сформированных навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и их серий, составлять рассказ-описание.

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности [Филичева, Чиркина, 2008].

Система коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи подробно раскрывается в практическом пособии «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. В нем изложены основные приемы формирования звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи, а также предложена система развивающих занятий, на которых рекомендовано реализовывать обширный спектр дидактических игр. Данная система рассчитана на 3 года обучения, начиная с детей с ОНР 2, средней группы.

-

Н. В. Нищева в книге «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детсада с ОНР 4–7 лет» для детей с общим недоразвитием речи предлагает

комплексную систему коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе логопедических группах на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.

В специальной психолого-педагогической литературе при построении коррекционного маршрута по развитию коммуникативных навыков рекомендуется особое внимание уделять развитию моторной деятельности. Н. С. Жукова подтверждает важность применения упражнений, направленных на тренировку мелкой моторики, координации, быстроты реакции на занятиях по развитию речи, поскольку тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей не только для общего развития ребенка, но и для развития его коммуникативных навыков.

Развитие коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием речи требует системной работы, объединяющей коррекцию речевых нарушений, формирование социально-эмоциональных взаимодействий и упражнения, направленные на двигательную активность.

Л. С. Волкова в 80-е годы 20 века разработала систему методов и средств логопедического воздей- ствия. Она направлена на преодоление нарушений звукопроизношения и формирование умений и навыков связной речи.

Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, в котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания [Волкова, 2006].

Логопедическое воздействие при проведении коррекционных занятий по речевому развитию должно осуществляться поэтапно, причем на каждом из этапов должна решаться определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели всего логопедического воздействия.

Л. С. Волкова также отмечает, что коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, которая становится средством развития аналитикосинтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности ребенка.

Для удобства восприятия нами была составлена схема основных методов и средств логопедического воздействия, предложенных Л. С. Волковой.

Методы и средства логопедического воздействия

Наглядные

Методы усвоения знаний, умений и навыков, которые находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и технических средств обучения .

Демонстрация артикуляции:

-

- показ положения языка, губ, зубов с использованием зеркала.

- дыхательная стика.

гимна-

-

- схемы, картинки с изображением артикуляционных укладов.

Использование предметных пособий: - тематические картинки

(животные, предметы).

действия,

-

- серии сюжетных изображений для составления рассказов.

Жесты и мимика:

-

- указание на органы артикуляции при произнесении звука.

-

- подкрепление речи движением.

|

Словесные Методы речевого воздействия на обучающегося, обусловленные возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воздействия. В работе с детьми дошкольного возраста словесные методы сочетаются с практическими и наглядными. |

Практические Методы, направленные на организацию логопедического воздействия, с целью усвоения детьми новых знаний и умений, имеющих практический характер. |

|

|

1 г |

||

|

Упражнения: - многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий. |

||

-

-

Объяснение и инструктаж:

дидактические.

творческие (сюжетно-

-

-

чёткие указания.

объяснение правил.

Беседа и диалог:

-

- вопросно-ответные упражнения.

-

- обсуждение прочитанного текста или просмотренного видео.

Работа с текстом:

- пересказ,

заучивание

стихов, чистоговорок.

-

- исправление ошибок через демонстрацию образца правильной речи.

ролевые, драматизации).

- подвижные.

Моделирование:

-

- конструирование букв из элементов.

- составление слов из слогов, предложений из слов.

-

- лепка букв из пластилина, рисование с проговариванием.

Рис. 2. Схема методов и средств логопедического воздействия по Л. С. Волковой

В структуре методов Л. С. Волковой присутствуют не только непо- средственные корригирующие воздействия, но и дидактические, творческие и подвижные игры. В то же время в ней отсутствуют инструменты, направленные на развитие сенсорных систем, а также на сенсомоторное развитие. Современные исследователи отмечают, что их интеграция может улучшить внимание, память и эмоциональную регуляцию, сделать коррекцию речи комплексной.

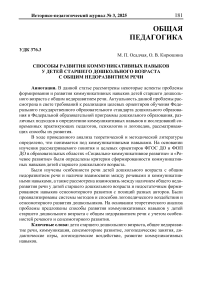

А. Л. Сиротюк все упражнения, направленные на сенсомоторное развитие дошкольников систематизировала и разделила нас несколько групп. Данные группы представлены в виде схем [Сиротюк, 2014].

Рис. 3. Схема способов сенсомоторного развития дошкольников по А. Л. Сиротюк

Методика сенсомоторного развития А. С. Сиротюк направлена синхронизацию работы полушарий мозга, развитие межполушарных связей, развитие речи детей, которое находится в прямой зависимости от тонких движений рук, повышение регулирующего воздействия центральной нервной системы на все органы и ткани через проведение массажа и самомассажа, совершенствование координации движений артикуляцион- ного аппарата, развитие произвольного контроля дыхания и самоконтроля над поведением, речью, эмоциями.

Обсуждение результатов.

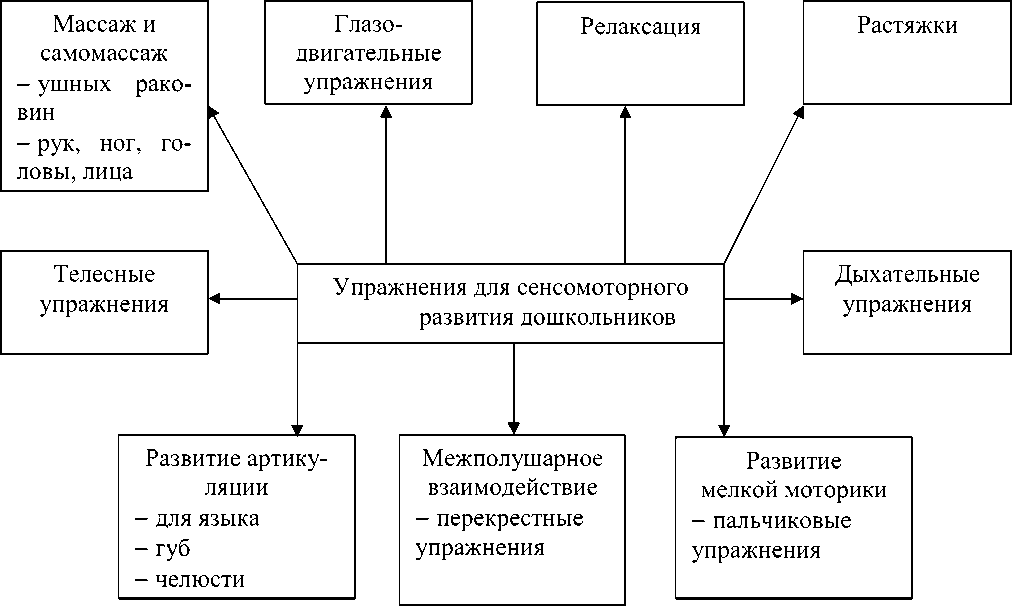

Проанализировав программы коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи, методики логопедического и сенсомоторного развития, мы предположили, что комплексная работа по развитию коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи должна содержать не только классические способы логопедического воздействия, но и способы, направленные на сенсомоторное развитие.

Способы развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи мы представили в виде схемы.

Рис. 4. Схема способов развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

К наиболее эффективным способам развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста современные исследователи относят игровые упражнения и дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, поскольку основной вид деятельности дошкольника – игра. В процессе игровой деятельности дети объединяются в группы, перенимают друг у друга имеющиеся знания. Необходимость коммуникации со сверстником стимулирует развитие связной речи. Процесс обмена информацией предполагает наличие постоянной обратной связи, эмоционального отклика и подкрепления со стороны партнёра. Педагог, проводя коррекционное занятие, руководит процессом общения детей, а, следовательно, стимулирует развитие их коммуникативных навыков. Интеграция классических логопедических методов с сенсомоторными упражнениями делает возможным осуществить комплексный подход, который позволит повысить эффективность работы с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Сочетание данных направлений с учетом ведущего вида деятельности дошкольника позволит одновременно корректировать речевые нарушения, формировать сенсомоторные и развивать коммуникативные навыки.

Заключение. Таким образом, в современной научной литературе разработаны различные системы и программы логопедического воздействия, они направлены на развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Но в них отсутствует единый подход к пониманию проблемы развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с учетом особенностей сенсомоторного развития данных детей. В контексте проблемы развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи целесообразно реализовывать системный подход, включающий в себя классические логопедические методы и упражнения на развитие сенсомоторных навыков.