Сравнительная оценка способов и обоснование оперативного метода экспериментального определения доли изомеризации лактозы в лактулозу

Автор: Гнездилова Анна Ивановна, Шевчук Владимир Борисович, Новикова Татьяна Валентиновна, Виноградова Юлия Владимировна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1 (33), 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе проведена сравнительная оценка способов экспериментального определения лактулозы. Обосновано, что поляриметрический метод анализа является наиболее приемлемым для оперативного метода экспериментального определения доли изомеризации лактозы в лактулозу.

Лактоза, лактулоза, поляриметрический, хромотографический, изомеризация

Короткий адрес: https://sciup.org/149126696

IDR: 149126696 | УДК: 637.345 | DOI: 10.24411/2225-4269-2019-00008

Текст научной статьи Сравнительная оценка способов и обоснование оперативного метода экспериментального определения доли изомеризации лактозы в лактулозу

Актуальность.

В настоящее время известны различные методы определения лактулозы [1-5], которые основаны:

-

- на химических реакциях углеводов, связанных с их редуцирующими свойствами и образованием окрашенных соединений;

-

- физических и физико-химических свойствах углеводов;

-

- биохимических реакциях.

Современная аналитическая химия располагает рядом методов количественного определения углеводов, основанных на химических реакциях с использованием редуцирующих свойств или образованием окрашенных соединений [1]. Однако определение лактулозы в реальном сырье этими методами затруднено из-за наличия в растворах и сиропах близких по строению и свойствам углеводов, минеральных и азотистых компонентов.

Ферментативный метод, описанный в работе [6], позволяет определить лактулозу в присутствии значительного количества лактозы. Основой метода вляется совместный гидролиз лактозы и лактулозы ß-Д-галактозидазой с образованием моносахаров: глюкозы, галактозы и фруктозы и дальнейшее преобразование фруктозы под действием никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) с использованием ряда ферментов. Содержание образующегося после добавления никотинамида-дениндинуклеотидфосфата НАДФН измеряют фотометрически при 340 нм [7]. По данным [2] ферментативный метод дает завышенные результаты, так как при этом измеряется и содержание свободной фруктозы. Чтобы устранить погрешность, необходимо проводить параллельное определение фруктозы. Однако метод требует дорогостоящих ферментов и реактивов, что затрудняет его использование в производственных условиях.

Анализ литературы показал, что наиболее широко в научных исследованиях применяются хроматографические методы определения углеводов. Хромотографический метод анализа включает бумажную хроматогафию, тонкослойную (ТСХ), газо-жидкостную.

В работе [8] предложено осаждать лактозу в смеси с лактулозой с помощью ацетона, а отделение оставшихся дисахаридов осуществлять тонкослойной хроматографией (ТСХ). Глюкоза, галактоза и сахароза, которые могут находиться в молочных продуктах, не мешают определению лактулозы. Для удаления белков и жира их осаждают с помощью сернокислой меди. Способ позволяет определять присутствие лактулозы в количествах ниже 0,02% от общего содержания углеводов.

При отработке методики ТСХ авторами [2] было достигнуто четкое разделение между лактозой и лактулозой. Проведенные исследования показали, что метод ТСХ можно использовать для селективного разделения углеводов в смеси и идентификации лактулозы в присутствии других сахаров. В то же время анализ ТСХ связан с применением целого ряда токсичных дорогостоящих реактивов (ацетонитрила, дифениламина, анилина, фосфорной кислоты, ацетона) и дает значительный разброс данных при количественном определении углеводов.

К современным методам определения углеводов относится высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [9]. Относительная ошибка определения лактулозы в промышленных образцах составила 0,5%. К сожалению, этот метод пока широко не применяется в нашей стране для определения углеводов молока.

Более доступным и освоенным является метод газожидкостной хроматографии

(ГЖХ). Он основан на переводе моно- и дисахаридов в летучие триметилсилильные производные с последующим их разделением на ГЖХ-колонке и определением с помощью пламенно-ионизационного детектора.

Автором [10] разработана усовершенствованная методика газо-хроматографического определения лактулозы. Особенностью метода является выбор насадки, вид колонки, принцип программирования температуры, а также природа реагента, используемого при получении триметилсилилпроизводных углеводов. Сущность метода заключается в следующем. Анализируемый образец, пердварительно высушенный и обезжиренный, обрабатывают N-триметилсилилимидазолом при температуре (60‒70)°С в течение 1-2 ч. Затем к смеси добавляется точный объем гексана, избыток которого гидролизуется водой, после чего аликвота гексановой фазы инжектируется в хроматограф. Разделение углеводов проводится на насадочной колонке с полярной фазой в изотермическом режиме. Моносахариды при этом выходят с фронтом растворителя, лактоза ‒ в виде двух пиков, соответствующим альфа- и бета-аномерам, а лактулоза ‒ в виде одного пика. Содержание лактулозы, лактозы, галактозы рассчитывали методом внутреннего стандарта с использованием предварительно проведенной калибровки.

Как показали результаты исследований, метод ГЖХ имеет высокую точность и разрешающую способность, позволяет качественно и количественно определять лактулозу в присутствии альфа- и бетаформ лактозы, галактозы, глюкозы, тага-тозы, фруктозы и других углеводов. Однако организация ГЖХ достаточно сложна, требует больших затрат, поэтому этот метод не может применяться для проведения массовых анализов и контроля в производственных условиях.

Более доступными для проведения производственного контроля являются спектрофотометрические методы определения лактулозы, которые основаны на измерении интенсивности окраски комплексов, которые образуются при реакции этого углевода с некоторыми веществами. Имеются данные о применении метиламина, дающего с лактулозой при определенных условиях соединения фиолетовокрасного цвета [11]. Определению мешают: лактоза, мальтоза и другие альдозы, поэтому автор предлагает окислять их гипоиодитом, а образовавшиеся альдоновые кислоты удалять с помощью ионообменных смол.

Во ВНИИМС разработан колориметрический метод определения лактулозы, основанный на реакции Иохансона [12]. В среде, состоящей из смеси фосфорной и уксусной кислот, лактулоза образует окрашенный комплекс, имеющий максимум поглощения при длине волны 427,4 нм. Для исключения влияния на результат анализа альдозы лактозу осаждают в 92%-ном этиловом спирте.

На начальных этапах исследования автором [2, 3] использовался именно этот метод определения лактулозы. Однако при отработке методики была отмечена его высокая чувствительность к температурным условиям проведения анализа и значительный разброс данных при построении калибровочного графика [13]. К недостаткам метода относится также сложный состав и нестойкость антронового реактива, который необходимо готовить непосредственно перед анализом.

В Литовском филиале ВНИИМС был разработан спектрофотометрический метод определения лактулозы в сиропах и молочных смесях для детского питания [14, 15]. Он основан на реакции лактулозы с серной кислотой. При нагревании реакционной смеси образуется сложная смесь различных продуктов (оксиметил-фурфурол, фуран, левулиновая кислота и др.), имеющих красно-коричневый цвет. Подбор концентрации кислоты и времени выдержки в кипящей водяной бане по- зволили определить условия, при которых альдозы (лактоза, галактоза и другие) не влияют на результаты определения лактулозы [16].

Как показали исследования, определение лактулозы с серной кислотой проще, чем с антроном, в исполнении, требует меньшего количества реактивов и затрат времени при той же достоверности результатов. При отработке спектрофотометрического метода и построении калибровочного графика было установлено, что зависимость оптической плотности от концентрации лактулозы имеет вид прямой в интервале (2-10) мг/см3 [2].

Спектрофотометрический метод был использован при проведении экспериментальных исследований и стал основой разработки методики выполнения измерений массовой доли лактулозы, рекомендованной НИИДП для контроля производства концентрата лактулозы для детского питания [17].

Поляриметрический метод основан на специфической оптической активности углеводов. Лактоза вращает плоскость поляризованного света вправо и имеет удельный угол вращения [α] = +52,5°, а лактулоза - влево, [α] = -51,5°. Измерение удельного вращения [α], которое является мерой оптической активности веществ, является одним из наиболее простых и надежных методов контроля их чистоты.

На основании измерений показателей удельного вращения исследуемых растворов и статистической обработки большого объема экспериментальных данных О.Н. Яковлевой [18] были составлены специальные таблицы, позволяющие по данным оптической активности определять содержание лактулозы.

При уточнении этого метода во ВНИИМС В.Я. Матвиевским [5] было получено уравнение зависимости удельного угла вращения [α] от содержания лактозы Х:

[α]=-7,3·Х+56,6, (1)

где Х ‒ содержание лактозы,%.

В результате было установлено, что снижение [α] на 7,3° соответствует увеличению содержания лактулозы на 1%.

При отработке метода авторами [2] было установлено, что на точность определения лактулозы поляриметрическим методом оказывает влияние содержание белка, минеральных солей, молочной кислоты и других компонентов раствора.

Авторами [2] на основе сопоставления большого количества данных измерений содержания лактулозы поляриметрическим, спектрофотометрическим и хроматографическим методами были получены эмпирические уравнения для расчета степени изомеризации S лактозы в лактулозу в разных видах сырья:

-

- для модельных растворов лактозы и рафинированного молочного сахара:

S = 51,5-0, 98 [α];(2)

-

- для растворов молочного сахара-сырца:

S = 45,2-0, 96 [α];(3)

-

- для подсырной сыворотки:

S = 44,1-1,12 [α];(4)

-

- для творожной сыворотки:

S = 31,0-1,32 [α].(5)

Сравнительные исследования показали, что при учете поправочных коэффициентов поляриметрический метод определения лактулозы дает достаточно хорошую сходимость с другими, более точными методами (спектрофотометрическим и хроматографическим).

Целью работы является сравнительная оценка способов экспериментального определения лактулозы для обоснования выбора оперативного метода экспери- ментального определения доли изомеризации лактозы в лактулозу.

Сравнительный анализ методов показывает, что поляриметрический метод определения лактулозы является наиболее приемлемым для оперативного контроля.

Для проведения исследований поляриметрическим методом проводилась предварительная очистка растворов от белка, минеральных солей, молочной кислоты и других компонентов. Методика заключалась в следующем. 33 г исследуемого продукта растворяют в стакане, вместимостью 250 см3 , и количественно переносили в мерную колбу, вместимостью 100 см3.

Добавляют 3 мл раствора уксусно-кислого цинка и 3 мл железистосинеродистого калия. После добавления реактивов содержимое колбы осторожно перемешивают во избежание образования пузырьков. Затем объем доводят до метки дистиллированной водой при температуре 20 ± 2°С, вновь перемешивают и спустя 20±2 минуты фильтруют через сухой складчатый фильтр. Фильтрат поляризуют в поляриметрической трубке, длиной 200 мм. Отсчет показаний поляриметра проводят не менее 5 раз, и из полученных результатов берут среднеарифметическое значение. В работе использовался поляриметр Atago AP-300 (Япония).

Для построения калибровочных зависимостей были использованы растворы лактозы, лактулозы и их смеси, приготовленные в различных соотношениях. Калибровочные растворы имели концентрацию сухих веществ, равную концентрации сухих веществ в рабочих растворах.

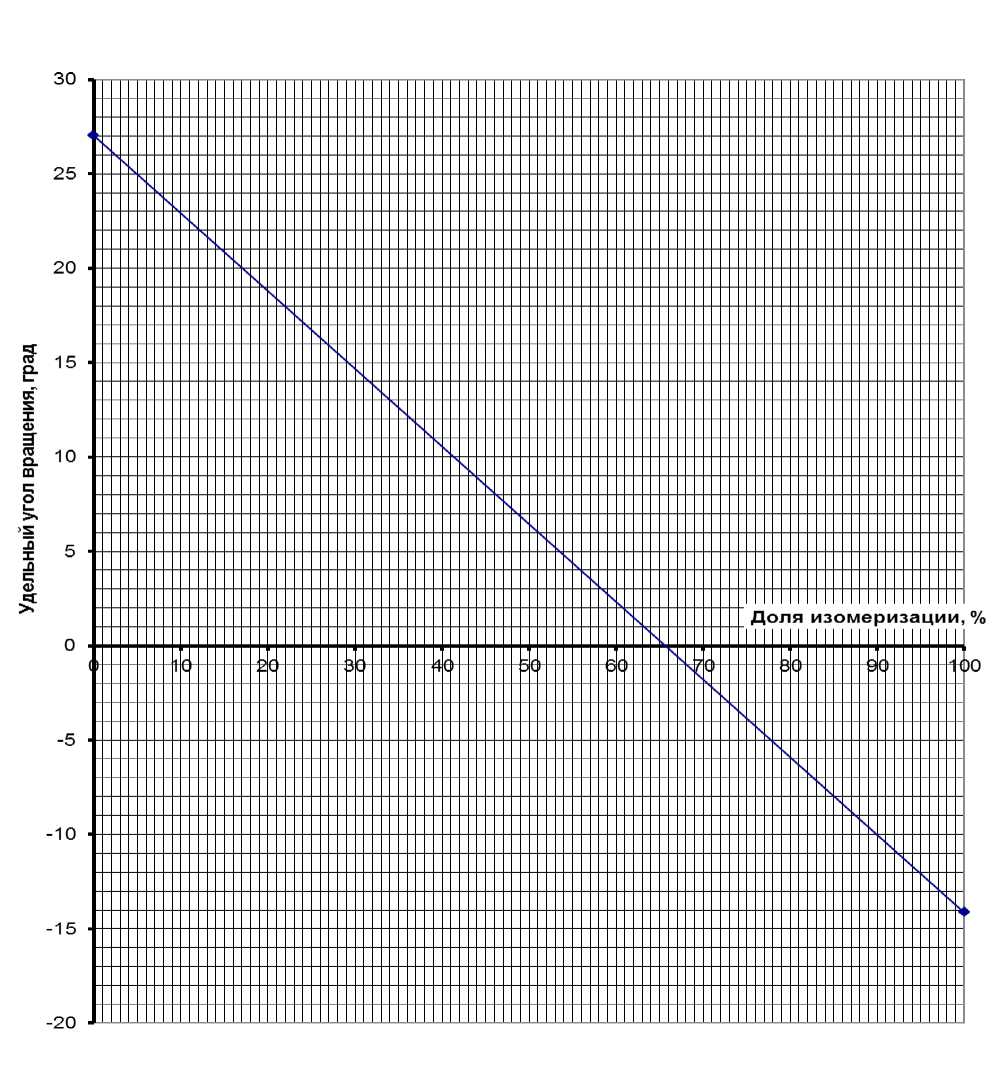

Значения удельного угла вращения при различных соотношениях лактоза : лактулоза приведены в таблице .

Таблица. Значение удельного угла вращения [α] D при различных соотношениях лактоза : лактулоза

|

Соотношение лактоза : лактулоза |

Удельный угол вращения, [α] D град |

|

1:0 |

+27,02 |

|

2:1 |

+13,44 |

|

1:1 |

+6,45 |

|

1:2 |

-0,38 |

|

0:1 |

-14,12 |

По полученным данным была построена графическая зависимость (рисунок) , с помощью которой можно определять долю изомеризации лактозы в лактулозу в 50-60%-ных водных растворах в зависимости от удельного угла вращения.

Доля изомеризации лактозы в лактулозу может быть определена также аналитически по уравнению:

L= [«]-7 ,0 0,4114 , % где [α] – показания удельного угла вращения раствора, град.

С помощью калибровочных графиков была определена доля изомеризации лактозы в лактулозу в образцах продукта после проведения изомеризации сгущенного концентрата нанофильтрата с массовой долей сухих веществ 57% и лактозы ‒ 49%. Удельный угол вращения раствора составил [α]=2,54 град. В результате было установлено, что доля изомеризации составляет 59,5%.

Рисунок. Зависимость удельного угла вращения от доли изомеризации

Вывод.

Поляриметрический способ экспериментального определения удельного угла вращения может быть использован для оперативного метода контроля доли изомеризации лактозы в лактулозу.

Список литературы Сравнительная оценка способов и обоснование оперативного метода экспериментального определения доли изомеризации лактозы в лактулозу

- Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов/К.К. Горбатова. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. -344 с.

- Рябцева, С.А. Развитие физико-химических основ технологии лактулозы: автореф. дис.. д-ра техн. наук/С.А. Рябцева. -Ставрополь, 2000. -42 с.

- Рябцева, С.А. Физико-химические основы технологии лактулозы: монография/С.А. Рябцева. -Ставрополь: СевКавГТУ, 2001. -138 с.

- Серов, А.В. Химия и физика лактозы и ее производных: монография/А.В. Серов. -Ставрополь: СевКавГТУ, 2003. -116 с.

- Матвиевский, В.Я. Исследование процесса получения сиропа лакто-лактолузы для продуктов детского питания: автореф. дис. … канд. техн. наук/В.Я. Матвиевский. -М.: 1979. -25 с.

- Гейер, Г. Ферментативный метод определения лактулозы/Г. Гейер, X. Клостермайер//XXI Межд.мол.конгресс. Краткие сообщения. Т. 1, кн. 2. -М.: 1982. -С. 293.

- ГОСТ Р 51939-2002. Метод определения лактулозы.

- Мартинес-Кастро, И. Обнаружение небольших количеств лактулозы в молочных продуктах методом тонкослойной хроматографии/И. Мартинес-Кастро, А. Алано//XXI Межд.мол.конгресс. Краткие сообщения. Т.2, кн.2. -М.: 1982. -С. 302-303.

- Рудаков, О.Б. Современная жидкостная хроматография углеводов/О.Б. Рудаков, К.К. Полянский//Молочная промышленность. -1999. -№4. -С. 25-27.

- Серов, В.А. Теоретическое обоснование и экспериментальные исследования химико-технологических проблем получения, определения и использования лактозы и ее производной лактулозы: автореф. дис.. д-ра техн. наук/В.А. Серов. -Ставрополь, 2004. -40 с.

- Adachi S. Spectrofotometric determination of lactulose with methylamine//Anal. Chem.,1965,v.37, N 7. -P.896-898.

- Кравченко, Э.Ф. Модификация методики количественного определения лактулозы в присутствии лактозы/Э.Ф. Кравченко, В.Я. Матвиевский, А.Г. Храмцов//Труды ВНИИМС. Т. 21. -1977. -С. 95-96.

- Василисин, С.В. Теория и практика определения лактулозы колориметрическим методом/С.В. Василисин, C.A. Рябцева, Р.Ф. Храмцова. -М., 1986. -5 с.

- Маргелите, Ю. Спектрофотометрический метод определения массовой доли лактулозы в сиропе лакто-лактулозы/Ю. Маргелите, Г. Качераускене//Методический сборник (Литовский филиал ВНИИМС). -М.: АгроНИИТЭИММП, 1988. -С.61-64.

- Качераускене, Г. Количественное определение лактулозы в детских молочных продуктах/Г. Качераускене, Ю. Маргелите//XXI Межд.мол.конгресс. Краткие сообщения. Т. 1, кн. 2. -М.: 1982. -С. 95.

- Маргелите, Ю. Исследование реакции карбогидратов с серной кислотой для их количественного определения/Ю. Маргелите//Сб. науч. трудов лит. фил. ВНИИМС. Т. 10, 1976. -С. 275-283.

- О разработке технологического процесса получения лактулозы/Л.Г. Андреенко, Г.А. Антипова, В.В. Тихонычев и др.//Труды участников Межд. конф. «Научные и практические аспекты совершенствования качества продуктов детского и геродиетического питания». -М.: Пищепромиздат, 1997. -С. 26-27.

- Яковлева, О.Н. Разработка методов получения углеводов для детского питания: автореф. дис.. к.т.н./О.Н. Яковлева. -Киев, 1963. -22 с.