Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

Автор: Попова Наталья Аркадьевна, Баркова Ольга Владимировна, Омельченко Екатерина Александровна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: МИДиС: инновационный взгляд на образование

Статья в выпуске: 2 (56) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

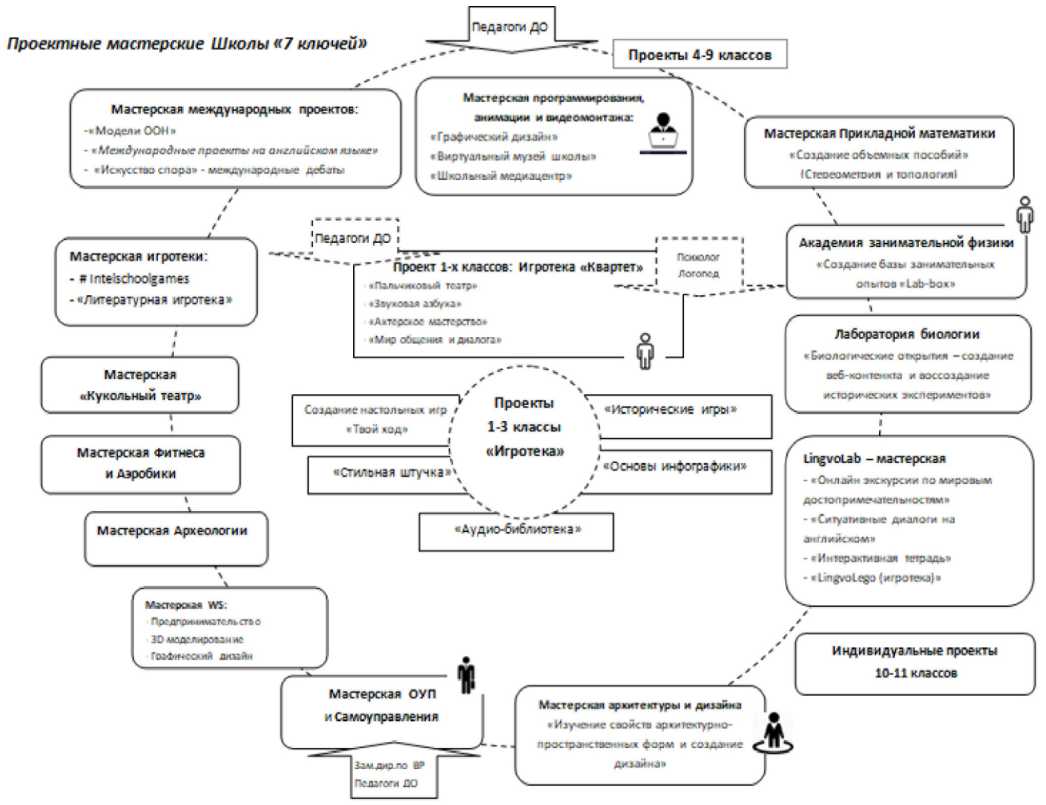

Рассматривается специфика проектной деятельности как вектора развития общеобразовательной школы. Указывается, что проектная деятельность - это основа коммуникативно-деятельностного ядра, реализуемого через практико-ориентированное обучение в школе, где в реальной деятельности у обучающихся формируются межпредметные навыки и универсальные компетенции. Описывается практический опыт организации проектной деятельности в частной общеобразовательной школе. Представлена модель проектных мастерских школы «7 ключей».

Проектная деятельность, вектор развития, коммуникационно-деятельностное ядро, модель частной общеобразовательной школы, межпредметные навыки, универсальные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/142235110

IDR: 142235110 | УДК: 373.1 | DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-2-134-143

Текст научной статьи Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

В предыдущих наших исследованиях мы раскрыли специфику образовательной «Модели частной общеобразовательной школы «7 ключей» и указывали, что ее создание обусловливалось качественно новым подходом в трактовке системы образования [4]. Согласно обозначенной нами позиции, значение «любого целенаправленного / организованного образования направлено на изменение способа взаимодействия с миром и, как следствие, образа жизни. Чтобы изменить способ взаимодействия с миром (образ жизни), нужно поменять картину мира. Чтобы поменять картину мира, нужно её осознать и понять, что она либо мешает, либо помогает эффективно и качественно взаимодействовать с миром». В связи с этим нами помимо описания вышеуказанной модели были определены и раскрыты содержательные векторы модели:

-

- ресурсы взрослых: учителей, кураторов, педагогов дополнительного образования;

-

– ресурсы ребенка;

-

– мировой опыт построения школ;

-

- коммуникационно-деятельност -ное ядро;

-

– «Педагогическая мастерская».

В рамках данной статьи мы хотели бы детально раскрыть содержание коммуникационно-деятельностного ядра», реализуемого через практико-ориентированное обучение, где в реальной деятельности у школьников формируются межпредметные навыки и универсальные компетенции. Напомним, что данный блок представлен такими форматами образовательной деятельности школы, как проектная деятельность, креативные и философские бои, образовательные интенсивы, предпрофильные курсы, лаборатории, творческие и спортивные секции, школьное самоуправление, чемпионаты WorldSkills и др.

Большой блок в коммуникативно-деятельностном ядре составляет проектная деятельность. Внедрение проектной деяельности в школе прошло несколько этапов, так как без реального опыта ор- ганизации такой деятельности сложно создать работающую модель.

Анализ научных публикаций по проблемам применения проектного обучения, показал, что данный метод активно применяется в различных образовательных организациях по всему миру. Положительными сторонами проектных технологий являются возможность для обучающегося многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время и наличие достаточно устойчивого «ценностного ядра»: контекстуальности; коллективности обучения; проблемной ориентации; междисциплинарности; обучении через практику [2].

Вопросы эффективности использования проектного метода в образовании являются предметом изучения как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, С.В. Иванова констатирует, что «при осуществлении проектной деятельности надо понимать, что гуманитарная составляющая – человеческий фактор, вопросы идеологии, идентичности, религиозные, нравственные аспекты, правосознание и отношение к праву – возобладает и изменит в ту или иную сторону планируемые результаты. И у молодежи, создающей и реализующей реальные проекты, формируется такое важное для современного изменяющегося глобального мира понимание» [1].

М.В. Василиженко, рассматривая специфику проектной деятельности, указывает, на основные требования, которым должен отвечать проект: актуальность, время, ресурсы, оценка качества и результатов [5]. Т.А. Максимова полагает, что в образовательном процессе метод проектов является наиболее оптимальным в использовании возможностей для формирования и развития личностных качеств обучающихся, во взаимодействии с педагогами, своими одноклассниками, умений самостоятельной работы с информацией, включая все этапы представления результатов своего труда. Метод проектов представляется

Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

Н.А. Попова, О.В. Баркова, Е.А. Омельченко

исследователю той самой практико- и личностно-ориентированной методикой, обозначенной в качестве трендовых в современном образовании [6].

По мнению М.В. Усынина, сами понятия «проект», «метод проектов», «проектная деятельность» функционируют в различных областях человеческого знания философии, менеджменте, психологии, педагогике, о чем свидетельствует проведенный автором детальный анализ трактовки данных понятий [7].

Нам близка позиция Т.Л. Стениной, которая сравнивает проектную деятельность с социальным проектированием, констатируя, что к использованию последнего «как педагогической технологии имеет смысл предъявлять требования, соотносимые с использованием метода проектов в образовании: наличие социально значимой проблемы, для решения которой требуются интегрированные знания; высокая значимость предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность субъектов проектирования» [3].

На этом фоне проектно-ориентированное обучение становится еще более актуальным и востребованным, поскольку оно не имитирует реальную, подразумевающую творческое начало деятельность, а, по сути, является ею. Если во главе угла находятся профессиональные навыки, то нужно ориентироваться на актуальные средства достижения целей – инструменты, с которыми работают профессионалы [2].

По мнению Л. Хелле, общей проблемой проектного подхода остается его слабая концептуализация [8]. Дело в том, что «ценностное ядро» любого учебного проекта (коллективность, проблемность, междисциплинарность, практикоориен-тированность обучения) настолько универсально, что оно приложимо к любому контексту и любому варианту проектной деятельности, при этом очень трудно измерить ее эффективность, которая в большинстве случаев определяется простой констатацией наличия обратной связи с учащимися. Однако целеполагание выполнения проектных заданий не сводится только к получению студентами или школьниками удовольствия от обучения. Безусловно, положительный эмоциональный фон очень важен для достижения и поддержки должного уровня мотивации обучающихся, но это не единственное и не главное предназначение проектной технологии [2; 9].

Таким образом, в современной науке оформились теоретико-методологические подходы в отношении проектной деятельности как методу обучения. В границах нашего исследования мы сосредоточимся на описании опыта применения данного метода как способа формирования у обучающихся межпредметных навыков и универсальных компетенций.

Те сложности, с которыми мы столкнулись, внедряя в нашу работу проектную деятельность, связаны, в первую очередь, с мышлением педагогов и родителей, относящихся к поколению, привыкшему считать, что главная цель школы – это обученность, то есть конкретные предметные результаты, выраженные в отметках и умении решать какой-то понятный набор учебных задач, действовать по заданным алгоритмам.

Осознавая, что это очень далеко от реальной жизни, мы, работая с педагогами и родителями, говорим о том, что жизнь есть бесконечный поток нестандартных ситуаций, которые обычно решаются множеством способов и не всегда понятно, является ли то или иное решение правильным. Невозможно предвидеть и перечислить все эти ситуации, даже если предпринять попытки типологизировать их. Невозможно дать оценку и поставить отметку участникам этих ситуаций. Но вот научить эффективно и гармонично проживать бесконечный поток жизненных ситуаций, формируя гибкие навыки, мы вполне можем.

Известно, что проектная деятельность формирует предпринимательское мышление, развивает умение договариваться, эффективно влиять на других, корректно противостоять влиянию, организовывать пространство и людей, проектировать промежуточные и конечные результаты, анализировать конкретные действия и их последствия, проявлять себя и свои способности, находить потребности заказчиков и искать эффективные способы их удовлетворения, осознавать свою позицию в этой коммуникации и корректировать её для большей эффективности, воспринимать успех и неудачу с одинаковым исследовательским интересом, понимая, что и удача, и неудача – это продукт/результат определённых действий или бездействий.

Организатор проектной деятельности – очень непривиычная и непонятная позиция для большинства педагогов. Порой мы привычно пытаемся свести проектную работу к ещё одному способу расширить знания по своему предмету. И это, безусловно, прекрасный ресурс для углубления предметных знаний.

Но на протяжении всей проектной деятельности мы должны помнить, что, работая над проектом, мы работаем, в первую очередь, над формированием особого, проектного, мышления у наших учеников и у себя.

Мы осознаём, что есть типовая, привычная деятельность, которая позволяет познавать мир, оперировать предметами, идеями, явлениями, и есть проектная деятельность, конечной целью которой является создание уникального продукта, удовлятворяющего ту потребность, которую смогли заметить участники, когда оранизовывали проектную мастерскую.

Именно по этому умению можно заметить потребность и организовать эффективную работу по её удовлетворению учатся в ходе проектной деятельности и ученики, и учителя.

На первых этапах внедрения проектной деятельности в школе для всех классов предлагалась общая тема проекта, над которой работала вся школа. Ребята работали в течение четверти над предлагаемым проектом и представляли результаты проекта на публичной защите. Не- сомненным плюсом такой деятельности было то, что дети получали углублённые знания по предмету, выстраивали предметное общение практически самостоятельно (было наблюдение педагогов и их вмешательство в случае необходимости) и часть детей получала неотметочную мотивацию к деятельности. Минусами такой организации были отсутствие уникального продукта, удовлетворяющего реальную потребность кого-либо, и отсутствие у ребят самоопределения в тематике проектов: все работали в командах своих классов над одним проектом.

Вторым опытом по внедрению проектной деятельности стали проекты по параллелям, где ребята смешивалась с паралельным классом в одновозрастной группе и сами определяли интересующую их проблему. Интерес к участию в проектной деятельности у ребят значительно повысился. В каждой команде параллелей классов была команда из 2-3 педагогов, которые модерировали работу проектных команд школьников. При этом в расписании школьных занятий у каждой параллели был свой «Проектный день», поэтому педагоги имели возможность поделиться опытом и принять участие в проектной работе с другой командой школьников. Еженедельно по два часа команды параллельных классов с 1-го по 9-й работали над своми проектами и публично представили результат работы в конце учебого года.

Мы остановились сейчас на модели внедрения проектной деятельности в образовательный процесс, предстапвлен-ной на рис. 1.

Педагоги школы, объединившись в группы по интересам, составили список проектных мастерских и лабораторий разной тематической направленности. Каждая проектная мастерская готовит презентацию тех направлений деятельности, в рамках которых она будет работать в течение учебного года.

Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

Н.А. Попова, О.В. Баркова, Е.А. Омельченко

Педагоги ДО

Проектные мастерские Школы «7 ключей»

Мастерская программирования.

Педагоги ДО ।

«Исторические игры*

«Игротека»

«Основы инфографики»

«Стильная штучка»4

«Аудио-библиотек а »

Мастерская Археологии

Мастерская ОУП и Самоуправления

Мастерская игротеки:

- * intelscboo^ames

- «Литературная игротека»

«Графический ДИ-ИЙЯ * «Виртуальный мудей школы* «Школьный медкаденгр*

Мастерская WS.

Предприниматель ста о 3D МЗДММЭМ Jн нс ГЬаФтнссквй диайч

Проекты 1-3 классы

- Проекты 4-9 классов

Мастерская «Кукольный театр»

LingvoLab - мастерская

- «Онлайн экскурсии по мировым д-ос гоч римематеп внос там*

- «Ситуативные диалоги на ан1лийском*

-« И н теракти иная тетрадь*

- * Lingvote^go < игротека! *

Мастерская Фитнеса и Аэробики

Мастерская Прикладной математики «Создание объемных пособий* (Стеоео-мепхия и топология!

Академия занимательной физигм «Созданиебеты мм и мл тельных опытов «Lab-box*

Лаборатория биологии «Биологические открытия -создание веб-кон тег кта и воссоздание

" Проект 1-х классов: Игротека аКвартет»

• Пгльмн«о»мй театр» —-•-_-,

♦З-еухоьм азбука» гАхтедаое- масторстьз»

• Мио общения и диалога» С

Масте рекам архитекторы и ди дани а «Изучение свойств архи текгурно-простраггственных форм и создание дизайна»

Индивидуальные проекты 10-11 классов

Мастерская международных проектов:

-«Модели ООН*

- «Международные проекты на английское языке»

- «Искусство спора*-международные деблгь

Создание настольных игр «Твой ход* ।

Рис. 1. Проектные мастерские школы «7 ключей»

В расписании учебных занятий мы выделили единый для всех день и временной промежуток для проектной деятельности, когда каждый ученик может выбрать для себя интересующий его проект и в разновозрастных группах проводить исследование, разработку продукта, осуществлять работу с заказчиком.

Исключение сделали для первоклассников, объединив их в большую группу, и предложили им четыре проекта, подключив одновременно в проекты педагогов дополнительного образования, чтобы максимально учитывать их адаптационный период и новый ведущий тип учебной деятельности. Первоклассники за год «по вертушке» проходят все четыре проекта. Таким образом, ребята учатся самоопределяться, а классным руководителям становится более понятна карта интересов первоклассников, уровень их развития и дефициты, которые можно восполнить как в учебной, так и во вне- урочной деятельности. С первоклассниками в этих проектах работают педагог-психолог, учитель логопед, учителя первых классов, педагоги дополнительного образования.

Параллели 2-3-х классов перемешиваются, и ребята выбирают интересные для них проекты. Четвероклассников как будущих учеников, переходящих через год в среднюю школу, мы сразу включаем в проектную деятельность с 5-ми - 9-ми классами. И здесь они работают в проектах уже с учителями среднего звена. Такая пропедевтическая работа дает возможность четвероклассникам познакомиться и с учителями, и со спецификой ваимодействий в среднем звене школы, а учителям познакомиться с будущими пятиклассниками. Работа в разновозрастной проектной команде дает прекрасную возможность выстраивания равноправных отношений старших школьников с младшими и младших школьников со старшими. А еженедельный утренний «Час школы» является еще одной площадкой для демонстрации промежуточных результатов проектной работы всех команд, местом, где все ребята школы встречаются уже как одна большая команда.

Еще одним блоком коммуникативнодеятельностного ядра являются в нашей школе образовательные интенсивы. Они проводятся каждую четверть в течение 2-3 дней методом погружения в самостоятельно выбранную школьником деятельность.

Модель образовательного интенсива с 1 по 11 класс одинакова, различается лишь продолжительностью блоков для начальной, основной и средней школы.

Участие классов в интенсиве имеет конкурсный характер, места в соревновании определяются количеством баллов, которые набрал каждый класс в течение всего интенсива. Важен личный вклад каждого ребёнка. Подсчитывает баллы и подводит промежуточные и конечный итоги специальная счётная комиссия, куда в течение дня все педагоги сдают информацию по каждому участнику интенсива.

По окончании интенсива подводятся итоги, на еженедельном мероприятии «Час школы» объявляются классы-победители, которые награждаются призами-событиями (например, VR-игра для всего класса, прятки в темноте и т.п.).

Накануне интенсива классные руководители знакомят ребят со списком лабораторий и мастер-классов, которые будут функционировать в течение интенсива. Задача детей - выбрать ресурсную лабораторию, образовательную лабораторию и мастер-классы и записаться в них.

Мы создаём различные ресурсные лаборатории (медитации, йога, танцы, фитнес, подвижные игры, настольные игры, нейрораскраски, дыхательная гимнастика и т.д.). С работы этой лаборатории начинается день. За участие в ней каждый ученик может получить от одного до трёх баллов. Задача ресурсной лаборатории – создать настроение для дальнейшей работы.

А дальше начинается работа предметных лабораторий. Эти лаборатории работают в течение всех трёх дней, то есть каждый ребёнок выбирает одну лабораторию на все три дня. В начале работы проводится входная диагностика знаний, умений и навыков ребёнка, в конце - итоговая. Каждый ребёнок может заработать от 1 до 3 баллов в течение работы в лаборатории.

В начальной школе учебная лаборатория работает в течение двух уроков (все перемены между уроками сохраняются). В начальной и средней школе ежедневная работа лабораторий рассчитана на 3-4 акдемических часа. При этом, очень важно, что формат работы лабораторий своершенно не похож на урочное взаимодействие педагога и учеников.

Во-первых, меняется само пространство работы: нет позиции учитель перед учениками, есть позиция учитель с учениками или рядом с ними.

Во-вторых, меняется содержание деятельности: каждый учитель подбирает такой материал для своей лаборатории, который макимально приближает его предмет к жизни, делает его практичным, полезным, применимым, овеществлённым.

В-третьих, каждый ученик выбирает свою роль для участия в работе лаборатории: наблюдатель, деятель, созидатель, одиночка, командный игрок, добыва-тель, наставник, ученик и т.д.

В-четвёртых, в рамках работы лабораторий мы, педагоги, имеем безопасную возможность использовать различные инновационные приёмы и технологии и оценить их эффективность: перевёрнутый класс, открытые задачи, скрам-технология, деловые игры, кейс-технологии, технологии решения изобретательских задач, приёмы развития творческого воображения, разноуровневое обучение, технологии развития критического мышления, модульное

Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

Н.А. Попова, О.В. Баркова, Е.А. Омельченко

обучение, технологии скорочтения, технологии развития памяти, составление интеллект-карт и т.д.

После небольшого отдыха (обед, прогулка) начинают работу мастер-классы. В начальной школе мастер-класс длится в течение одного урока, в средней – в течение двух. Каждый ребёнок участвует в работе двух мастер-классов в течение дня.

Важно, что мастер-классы не связаны с теми предметами, которые ведут учителя в школе. Иными словами, мы даём учителям установку, что они должны провести такой мастер-класс, который как-то связан с их хобби или с их саморазвитием. В результате участия в мастер-классе ученик дожен приобрести какой-то практический навык (например, сочинить историю, быстро вычислить кешбек, легко найти гостиницу и забронировать номер на англоязычном сайте, создать игрушку и игру для малыша и т.д.). Помимо практического навыка, ученик получает возможность иного общения с учителем, хочется сказать, более человечного, интересного, личностного.

Кроме того, мастер-классы могут проводить и ребята, если сделают заранее заявку на мастер-класс с подробным описанием его содержания.

За участие в мастер-классе каждый ребёнок получает от 1 до 2 баллов. За проведение мастер-класса ученик получает от 1 до 3 баллов (этот вопрос решают дети на рефлекии после мастер-класса)

По окончании мастер-классов классными руководителями проводится рефлексия дня. Каждому ученику даётся возможность высказаться о том, что у него получилось или нет в течение дня, по душе ли он выбрал лабораторию и мастер-класс, на какое ресурсное состояние он хочет попасть завтра, какие чувства он испытывал в течение дня и зачем и т.д. Создаётся общий экран настроения.

Практика проведения интенсивов позволяет нам осваивать и применять разные способы и формы взаимодействия между педагогами и учениками, создаёт условия для более глубокого и душевного общения, расширяет мировоззрение всех участников процесса, снижает уровень заданности и обусловленности, разнообразит способы реагирования и включает проактивность.

Помимо этих двух блоков для всех школьников с 1 по 11 класс ежедневно работают творческие и спортивные студии, которые удовлетворяют большинство запросов детей и их родителей: бассейн, футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, тхэквандо, танцевальные студии, вокальные студии, студия актёрского воолшебства, студия видеомонтажа, студия анимации и мультипликации, студия журналистики, бисероплетене-ние, английский клуб, архитектурная мастерская и т.д.

Все желающие ученики с 1 по 11 класс участвуют в школьном самоуправлении. Ребята ежегодно выбирают президента школы. Кандидаты в президенты готовят полноценную предвыборную кампанию, которая длится в течение сентября. Потом проходит голосование, в котором участвуют все школьники и педагоги. Избранный президент формирует министерства, назначает министров. Совет министров - это актив школы. Совет министров разрабатывает тематику школьных недель, проводит «Час школы» и другие мероприятия, привлекая к участию максимальное количество учеников. Все эти мероприятия готовятся и проводятся совместно педагогами и учениками, начиная от идей и заканчивая проведением и рефлексией.

Для учеников 8-9 классов мы проводим ежедневные предпрофильные курсы, которые помогают ребятам сориентироваться в выборе дальнейшего направления подготовки и в выборе профессии. В зависимости от своих интересов ребята выбирают профильные курсы трех направлений: социально-экономический, химико-биологический и физико-математический.

Предпрофильные курсы, проектные мастерские и образовательные интен- сивы позволяют ребятам потренировать свои предпрофессиональные умения или определить насколько их предпрофесси-ональные интересы устойчивы, соответствуют их ожиданиям и формируемым навыкам. Так постепенно складывается определенное представление о профессиональных сферах у ребят 8-9 классов.

Это помогает ученикам самоопределиться с профилем обучения в старшей школе в 10-11 классе, так как учебные планы среднего общего образования обеспечивают углубленную подготовку старшеклассников к четырем профильным направлениям, сферам профессиональной деятельности.

Вместе с тем ребята определяются с тематикой индивидуального проекта в зависимости от своих будущих профессиональных предпочтений. Индивидуальный проект выполняется старшеклассником совместно с учителем-руководителем проекта, которого ребята также выбирают самостоятельно. Руководителем индивидуального проекта может быть не только учитель, но и любые педагоги школы, кому интересна тема исследования, предлагаемая старшеклассником, при этом интересы взрослого и ребенка совпадают.

Если ученику 10-11 класса пока не интересно работать над индивидуальным проектом, у него есть возможность участвовать в проектной деятельности школьников начальной или основной школы в роли тьюторов в одной команде совместно с учителями.

Помимо всего перечисленного, ученики 8-11-х классов принимают участие в чемпионатах WorldSkills, в международной модели ООН, в креативных и философских боях как внутри школы, так и с другими школами города, страны и мира (Санкт-Петербург, Армения, Индия).

Таким образом, проектная деятельность в общеобразовательной школе «7 ключей» - это важный и неотъемлемый этап развития и обучения личности школьника. С одной стороны, это исследовательская, творческая, позна- вательная и обучающая деятельность, в процессе которой обучающиеся решают задачи и представляют результат в виде проекта. Такой вид деятельности помогает раскрыть им свой творческий потенциал, свою индивидуальность, найти полученным знаниям применение в решении практических задач и новых для них проблем, приобрести опыт публичного выступления. С другой стороны, для педагогов школы проектная деятельность это – дидактический инструмент развития, воспитания, обучения, а в целом - социализации детей. Это механизм совершенствования собственного педагогического опыта и мастерства. Являясь элементом игровой, научной и творческой деятельности, проектная деятельность обеспечивает формирование у обучающихся межпредметных навыков и универсальных компетенций, требуемых федеральными государственными образовательными стандартами.

Список литературы Проектная деятельность как вектор развития общеобразовательной школы

- Иванова С.В. Проектная деятельность в образовании и работе с молодежью // Сборник материалов Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна - моя Россия" 2015 г. - М., 2015. С. 41-43.

- Казун А.П., Пастухова Л.С. Практики применения проектного метода обучения: опыт разных стран // Образование и наука. - 2018. - № 2. С. 32-59.

- Стенина Т.Л. Педагогические цели социального проектирования как метода обучения // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 2 (121). С. 344-349.

- Попова Н.А. Формирование персонального компетентностного профиля обучающихся в процессе прохождения промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12. - № 1(47). С. 103-111.

- Василиженко М.В. Формирование soft skills у студентов при обучении иностранному языку посредством внедрения технологии проектной деятельности // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12. - № 1(47). С. 137-148.

- Максимова Т.А. К проблеме реализации метода проектов в процессе преподавания иностранных языков // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12. - № 1(47). С. 129-136.

- Усынин М.В. Проектная деятельность как педагогический феномен // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2015. - № 3. С. 115-127.

- Helle L., Tynjälä P., Olkinuora E. Project- Based Learning in Post-Secondary Education Theory, Practice and Rubber Sling Shots // Higher Education. - 2006. - Vol. 51. - Issue 2. P. 287-314.

- Pecore J.L. From Kilpatrick's Project Method to Project-Based Learning // International Handbook of Progressive Education. - 2015. P. 155-171.