Статьи журнала - Злокачественные опухоли

Все статьи: 1835

Математические модели прогнозирования непосредственных результатов лечения рака желудка

Тезисы

Бесплатно

Медико-биологические исследования по нейтрон-захватной терапиина атомном реакторе ИЯФ ан РУЗ

Статья научная

В работе представлены устройство и характеристики эпитеплового нейтронного канала, созданного на атомном реакторе ВВР-СМ ИЯФ АН РУз для медико-биологических исследований. Обсуждаются проводимые медико-биологические исследования по нейтрон-захватной терапии. В этой статье представлены результаты научных исследований по разработке GdNCT в Узбекистане. Был получен пучок эпитепловых нейтронов с характеристиками, удовлетворяющими всем требованиям МАГАТЭ. А также, была вычислена керма нейтрона для биологических тка-ней Kbt =1,35•10-4 Гр/с и 1 мкг природного гадолиния в 1 г биологической ткани KGd= 3,1•10-7 Гр/с для этогоn nпучка. Известный фармакологический препарат Магневист (Magnevist) выбран в качестве средства доставки гадолиния. Для расчета поглощенной дозы, фармакокинетика Магневист была изучена после внутриопухолевой инъекции у мышей и внутримышечного введения у крыс. Были представлены результаты исследований влияния эпитепловых нейтронов пучка на связывающей способности транспортных белков крови человека, на опухолевых клетках С-180 у мышей и на хирургических материалах человеческого аденокарциномы желудка. Подведен итог планируемых научных исследований с применением этого пучка в Узбекистане.

Бесплатно

Статья научная

Ведение и лечение пациенток с онкологическими заболеваниями на фоне беременности сегодня представляется очень актуальной проблемой. Среди всех онкологических заболеваний, выявляемых при беременности, опухоли яичников занимают 4 место. Цель исследования - изучить междисциплинарный интегративный подход к ведению беременности при доброкачественных и пограничных опухолях яичника. В статье представлены данные по анализу течения беременности у женщин с пограничными и злокачественными опухолями яичников. При обнаружении опухолей во время беременности акушерская и хирургическая тактика определяются индивидуально совместно с онкологом. При пограничных опухолях, а также злокачественных опухолях Iа стадии возможно не только пролонгирование данной беременности без дополнительного химиотерапевтического лечения, но и сохранение фертильности в дальнейшем

Бесплатно

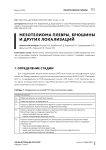

Мезотелиома плевры, брюшины и других локализаций

Статья научная

В данном разделе указаны критерии оценки клинической значимости применения дорогостоящей противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со шкалой, разработанной экспертной группой (см. стр. 7). В тексте они обозначены, как магнитуда клинической значимости (МКЗ).

Бесплатно