Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статьи журнала - Вестник Красноярского государственного аграрного университета

Все статьи: 5847

Статья научная

Проведен анализ изменчивости фенологических фаз различных сортов яблонь, произрастающих на нижней террасе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского, что позволяет выделить сорта и отдельные экземпляры, наиболее устойчивые к весенним и осенним заморозкам (с поздним началом и ранним окончанием вегетации), для последующего их размножения, проведения гибридизации.

Бесплатно

Сезонный рост вегетативных органов сосны обыкновенной в лесостепном Предбайкалье

Статья научная

Для сосны обыкновенной, растущей в лесостепном Предбайкалье, определили сроки начала, окончания, продолжительность видимого роста, соотношение и статистическую взаимосвязь размеров осевых побегов, хвои, ствола и скелетных корней.

Бесплатно

Селекционная оценка и отбор деревьев сосны кедровой сибирской по их семенному потомству

Статья научная

В статье представлена оценка роста и развития семенного потомства маточных деревьев 49-летнего возраста разного географического происхождения, произрастающих на плантации «Известковая» Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Приведены данные по отбору деревьев в зависимости от их семенного потомства.

Бесплатно

Селекционная оценка исходного материала яровой мягкой пшеницы по продуктивности и ее элементам

Статья научная

Цель исследования - изучить коллекционные образцы яровой мягкой пшеницы с различным генотипом и эколого-географическим происхождением по продуктивности и ее составляющим элементам и отобрать ценный исходный материал для селекционного процесса в условиях Средневолжского региона. Исследование было выполнено в лесостепной зоне Самарской области в 2019-2020 гг. Объектом исследования являлись 120 образцов яровой мягкой пшеницы из коллекционного питомника. Учеты и наблюдения проводили по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вегетация яровой пшеницы проходила в засушливых, но контрастных по количеству и распределению выпавших осадков условиях: 2019 г. - засуха до колошения, 2020 г. - после колошения. Наибольшая вариабельность по годам отмечена у продуктивной кустистости (V = 32,1 %) и урожайности зерна образцов (V = 22,4 %). Наименее варьировали признаки число зерен в колосе (V = 2,6 %) и длина колоса (V = 4,0 %), что говорит о большем влиянии на них генотипа сорта и меньшем условий выращивания. Корреляционные связи урожайности зерна образцов с основными элементами продуктивности были достоверными и составляли: с продуктивной кустистостью r = 0,22, с числом зерен в колосе r = 0,24, с массой зерна с колоса r = 0,43, с массой 1000 зерен r = 0,42. Среди разнообразия коллекционных образцов выделены ценные источники по ряду основных элементов продуктивности. Отмечены высокопродуктивные образцы с комплексом ценных признаков: Кинельская заря, Кинельская 2020, Эритроспермум 6517/24-1, Эритроспермум 6310/10-63, Лютесценс 6102/1-34 (Кинель), Тулайковская надежда, Тулайковская 116 (Безенчук), Бурлак, Ульяновская 100 (Ульяновск), Саратовская 73 (Саратов). Выделенные по комплексу признаков и отдельным элементам продуктивности образцы рекомендуются для использования в селекционных программах Средневолжского региона в качестве нового исходного материала для создания высокопродуктивных сортов.

Бесплатно

Селекционная оценка сортов крыжовника на пригодность к механизированной уборке урожая

Статья научная

В начале 70-х годов прошлого века в связи с интенсификацией ягодоводства огромное внимание начали уделять механизированой уборке плодов ягодных культур. О технологии механизированной уборки ягод крыжовника впервые сообщил в 1961 году Christensen. В современных условиях с целью механизированной уборки урожая применяется способ встряхивания. Вопросы и проблемы использования механизированных технологий и средств уборки урожая ягодных культур в нашей стране пока изучены недостаточно. Требование механизированной уборки - высокоурожайные сорта крыжовника с одновременно созревающими ягодами, с кожицей, устойчивой к механическим повреждениям. При этом важно, чтобы плоды легко отделялись от плодоножек и чтобы съемные ягоды были сухими. Одно из условий механизированной уборки - это прочное прикрепление листьев к ветвям, так как урожайность ягодных культур будет снижена соразмерно потере листьев при сборе урожая в следующем году. Цель исследований - хозяйственно-биологическая оценка сортов крыжовника на пригодность к механизированной уборке урожая...

Бесплатно

Селекционная работа с фундуком за рубежом и в России

Статья научная

Цель исследования - рассмотрение направлений селекционной работы с фундуком и выделение основных источников ценных признаков. Показаны результаты интродукции и селекционной работы с культурой фундука за рубежом и в России. В селекционной работе заметную роль сыграло использование видовых лещин для повышения устойчивости к болезням, скороплодности, урожайности, зимостойкости, самоплодности, периодичности плодоношения. Наибольшее применение нашла межвидовая гибридизация и гибридизация лучших европейских сортов с местными сортами. В селекции использовались следующие дикорастущие виды: C. americana, C. avellana, C. colurna, C. cornuta, C. heterophylla, C. mandshurica и другие. В настоящее время существуют основные направления селекции фундука и подобраны основные источники селекционно-ценных признаков: на зимостойкость - Большой Шаровидный, Густав, Косфорд, Кунце-мюллере, Сиклер, Тамбовский Ранний, Тамбовский Поздний, Пушкинский Красный, Первенец; на зимостойкость, продуктивность и сравнительно позднее цветение - Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Пушечное Ядро, Чудо Больвиллера; на высокую продуктивность - Адыгейский-1, Черкесский-2, Ноттингемский, Кудрявчик, Ломбардский Белый, Луиза, Кадеттен, Губенский, Гунслебенский, Чудо Больвиллера, Пушечное Ядро; на устойчивость к болезням и вредителям - Гарибальди, Губенский; на крупноплодность - Исполинский Новый, Римский. Важным моментом в селекционной работе явился отбор новых сортов из естественных популяций. В настоящее время селекция и сортоизучение активно ведутся в Китае, Украине, Нидерландах, Румынии, Австралии, Польше, Сербии, Азербайджане, Грузии, Беларусии, Прибалтике. Ежегодное производство орехов составляет 550-650 тыс. т. Из них 2/3 (350-450 тыс. т) приходится на Турцию. Часть новых сортов отобрана в результате естественного мутагенеза и сохранена за счет вегетативного размножения. В России основные центры выращивания фундука расположены в Крыму, Краснодарском крае, Республиках Дагестан и Чечня, Северной Осетии. Основы селекционной работы по фундуку в России заложены И.В. Мичуриным, И.С. Горшковым, С.К. Чаплаевым, А.С. Яблоковым, Р.Ф. Курашевой.

Бесплатно

Статья научная

В статье представлены результаты изучения изменчивости и повторяемости показателей молочной продуктивности коров енисейского типа красно-пестрой породы.

Бесплатно

Статья научная

В статье приведены элементы селекционно-технологической модели улучшения продуктивных показателей молодняка цигайских овец путем чистопородного разведения на основании трех главных этапов. Первый этап - изучение влияния направленного выращивания молодняка. Второй этап - изучение онтогенеза молодняка в зависимости от раннего отъема. Третий этап - изучение влияния разных сроков ягнения овцематок. Кормление групп животных проводилось нормированно; оценка животных - согласно Технологическому регламенту бонитировки овец. С применением элементов направленного выращивания молодняка молочность маток варьирует от 28,5 до 33,7 кг. В возрасте 5 мес. отмечено достоверное преимущество молодняка опытной группы по живой массе на 3,9 кг (P≤0,001) у ярочек-одинцов; на 7,3 кг (P≤0,001) у ярочек-двоен; на 8,3 кг (P≤0,001) у баранчиков-одинцов; на 7,7 кг (P≤0,001) у баранчиков-двоен. В возрасте 7 мес. животные группы раннего отъема с улучшенным рационом достоверно преобладали над молодняком с традиционной системой выращивания по живой массе на 4,5 кг (P≤0,001). Выявлены следующие оптимальные сроки ягнения овцематок цигайской породы в условиях степного Крыма: молодняк имеет преимущество над аналогами по живой массе при рождении в период 21.03-09.04 (разница составляет 2,7 %), а с группой рождения в период 10.04-30.04 (8,1 %) (P≤0,001); по живой массе при отъеме разница соответственно составила 13,7 (P≤0,001) и 15,9 (P≤0,001) %. Молодняк при этом в восьмимесячном возрасте имеет удовлетворительное развитие, соответствующее целевым селекционным стандартам породы. Эти животные пригодны как для получения от них удовлетворительных товарных кондиций, так и для дальнейшего воспроизводства для перевода в стадо ремонтного молодняка.

Бесплатно

Селекционные критерии засухоустойчивости твердой яровой пшеницы в условиях Западной Сибири

Статья научная

Цель исследований - провести сравнительную оценку сортов твердой яровой пшеницы по засухоустойчивости в условиях Западной Сибири. Опыты были заложены по пару в условиях южной лесостепи на стационаре лаборатории селекции твердой пшеницы ФГБНУ Омский АНЦ. В многолетних исследованиях (2001-2018 гг.) на большом наборе сортов (26) при изучении урожайности, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен определены параметры засухоустойчивости. При этом были рассчитаны следующие показатели по этим признакам: средние за годы исследований, средние в засушливые годы, средние в благоприятные годы, степень снижения при стрессе в сравнении с условиями без стресса, индекс засухоустойчивости (DSI по R.A. Fischer, R. Maurer). Тесты по изученным признакам выявили следующие сорта: по урожайности - Омский изумруд, Алейская, Омская степная, Жемчужина Сибири, по массе 1000 зерен - Безенчукская степная, Омская степная, Алейская, Елизаветинская, Светлана, по количеству зерен в колосе - Омский изумруд, Саратовская золотистая, Жемчужина Сибири, Омская степная, Безенчукская степная. По общей интегральной оценке лучшие показатели получены у сортов Омская степная, Омский изумруд, Безенчукская степная, Алейская, Жемчужина Сибири, Саратовская золотистая. Показатели средних значений при засухе, степени снижения в условиях стресса, индекса засухоустойчивости по признакам урожайности зерна, массы 1000 зерен, количества зерен в колосе являются надежными критериями засухоустойчивости твердой яровой пшеницы. Лучшей дифференцирующей способностью обладают тесты, рассчитанные по урожайности и количеству зерен в колосе.

Бесплатно

Селекция гречихи посевной c применением культуры in vitro

Статья научная

Цель исследования - получение на селективных средах в культуре in vitro стрессоустойчивых растений-регенерантов гречихи и отбор в полевых условиях образцов с улучшенными селекционными характеристиками. Объект исследования - сорта Китавасесоба (Япония), Изумруд (Россия), гибрид Изумруд × Китавасесоба. Исследование по получению растений-регенерантов гречихи посевной (Fagopyrum esculentum Moench) проведено на базе лаборатории сельскохозяйственной биотехнологии ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки. Микрочеренки и каллус гречихи культивировали в течение 25 дней на селективных средах с минеральной основой по Мурасиге и Скугу (МС) без добавления гормонов, дополненных, в зависимости от варианта опыта: сульфатом цинка - 202, 404, 606 мг/л или сульфатом меди - 23, 46, 69, 161, 184 мг/л. Контроль - безгормональная среда МС, содержащая 0,025 мг/л сернокислой меди и 8,6 мг/л сернокислого цинка. Микрочеренки растений гречихи сорта Изумруд пассировали на среды с содержанием салициловой кислоты (СК) в культуре in vitro 6,9; 13,8; 20,7; 27,6 мг/л в течение 24 ч, 48 ч и 24 сут. Накопление рутина возросло на 33,6 % по сравнению с контролем после культивирования микропобегов гречихи сорта Изумруд в условиях in vitro на среде с повышенным содержанием сульфата меди (161 мг/л). В последующих поколениях у растений, выращиваемых в селекционном питомнике, повышенный биосинтез рутина сохранился. Кратковременное воздействие в течение 2 сут салициловой кислотой (6,9 и 13,8 мг/л) на ткани микропобегов способствовало увеличению содержания рутина в растениях-регенерантах на 91,8 и 69,2 % соответственно. Изучение в полевых условиях селекционного питомника семенного потомства 11 регенерантных линий, толерантных к ионам меди и цинка, позволило отобрать 5 перспективных линий, выделившихся по комплексу ценных признаков (продуктивность, крупнозерность, стрессоустойчивость, генетическая гибкость).

Бесплатно

Селекция картофеля на раннеспелость в лесостепной зоне Западной Сибири

Статья научная

Целью исследований и селекционной работы для ре- гиона лесостепной зоны Западной Сибири является создание раннеспелых сортов картофеля, обладающих комплексом необходимых признаков (стабильной уро- жайностью и качественными показателями, устойчи- востью к наиболее распространенным в регионе болез- ням), адаптированных к условиям возделывания. Труд- ности селекции на раннеспелость заключаются в слож- ном характере наследования признака раннеспелости, отрицательной корреляции с важными хозяйственно- ценными признаками, сложности точной и быстрой идентификации раннеспелых форм. Создание раннеспе- лых сортов в СибНИИСХ (Сибирский научно- исследовательский институт сельского хозяйства), ныне Сибирском аграрном научном центре (Сибирский АНЦ) имеет длительную историю. В Государственный реестр селекционных достижений Российской Федера- ции с 1950 по 2000 г. включено 6 сортов: Сибиряк, Се- дов, Северянин, Ермак улучшенный, Омский ранний, Алёна. С 2017 г. проходит испытание раннеспелый столовый сорт Триумф...

Бесплатно

Селекция на повышение иммунитета при создании новых сортов сои

Статья научная

Цель исследований - изучить иммунологические свойства рабочей коллекции и местных образцов сои, выявить источники устойчивости к болезням в условиях южной зоны Амурской области для создания иммунных сортов. Фитопатологическая оценка по определению степени устойчивости к бактериозу, септориозу, церкоспорозу, пероноспорозу, филлостектозу и корневой гнили в условиях естественного инфекционного фона проводилась в 2010-2021 гг., в период массового цветения растений. Наиболее благоприятными для развития возбудителей септориоза, пероноспороза и церкоспороза были избыточно влажные годы (2010, 2013, 2018, 2019, 2020 и 2021). В период исследований проявление филлостиктоза и бактериоза на изучаемых образцах сои носило незначительный характер, 80 % проанализированного материала характеризовалось устойчивостью и слабой восприимчивостью к корневой гнили. На основании иммунологического анализа были выделены генетические источники устойчивости: к септориозу (24 образца), пероноспорозу (31 образец), церкоспорозу (29 образцов), и корневой гнили (18 образцов), ряд из которых были включены в скрещивания. За период 2010-2021 гг. с участием источников устойчивости, было получено 403 гибридных комбинаций сои, передано в ГСИ 27 новых высокопродуктивных сортов сои с высоким иммунным статусом, 18 из которых включены в Госреестр для использования в производстве. В питомнике конкурсного сортоиспытания (КСИ) за трехлетний период (2019-2021 гг.) выявлено 8 образцов сои - Ам.2454, Ам.2464 Ам.2466, Ам.2502, Ам.2522, Ам.2524, Ам.2431, Ам.2437, отличающихся высокой урожайностью 2,54-2,85 т/га (0,15-0,27 т/га к st.), комплексной устойчивостью к патогенам, которые являются перспективным материалом для создания будущих сортов.

Бесплатно

Селекция на увеличение мясной продуктивности коз Республики Тыва

Статья научная

Цель исследования - изучение мясной продуктивности коз советской шерстной породы тувинской популяции и выявление эффективных селекционных методов повышения мясной продуктивности. Задачи: изучить живую массу, мясную продуктивность и выявить эффективные методы повышения мясной продуктивности коз в условиях Республики Тыва. Объектом исследования были козы советской шерстной породы хозяйства «Эйлиг-Хем» Улуг-Хемского района Республики Тыва. Исследования были проведены по общепринятым методикам. Отбор козоматок с высокой живой массой (56,6-61,0 кг) и подбор к ним таких же высокопродуктивных козлов-производителей живой массой 60,62-65,78 кг обеспечили у полученного потомства повышение живой массы и мясной продуктивности. Туши животных, полученных в результате однородного подбора, отличались от животных, полученных разнородным подбором, по массе, размеру, а также характеризовались массивностью, хорошо развитой мускулатурой. Разница по предубойной массе у них составила 4,17 кг, по массе туши - 2,84 кг, по внутреннему жиру - 0,10 кг, по крови - 0,15 кг, по убойной массе - 2,94 кг, по убойному выходу - 3,8 абсолютных процента по сравнению с животными, полученными с помощью разнородного подбора. Разница по массе туши и убойной массе высоко достоверна.

Бесплатно

Селекция овса на продуктивность и качество зерна в подтаежной зоне Западной Сибири

Статья научная

Цель исследования - совершенствование методологии селекции конкурентоспособных, адаптивных к местным экологическим факторам сортов овса с высоким качеством зерна. Исследование проводили в 2013-2020 гг. в отделе северного земледелия ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Задачи исследования: определение корреляционных зависимостей по урожайности и крупяному качеству зерна в питомнике первого года изучения (СП-1) и конкурсном сортоиспытании (КСИ); анализ динамики урожайности и качества зерна в зависимости от года изучения, питомника и происхождения. Изучался набор пленчатых и голозерных образцов овса ярового. Выявлено, что определение пленчатости, натуры, выхода крупы зерна из СП-1 дает в ряде случаев достоверную корреляционную зависимость с аналогичными показателями в КСИ - r > 0,64. Пленчатость и натура зерна в СП-1 корреляционно связаны с выходом крупы в КСИ - r = -0,27…-0,54 и r = 0,25-0,70 соответственно. В пределах каждого года урожайность сортов формировалась за счет числа зерен главной метелки (r = 0,27-0,80) и массы зерна главной метелки (r = 0,41-0,87), в среднем за три года изучения она в большей мере определялась количеством продуктивных побегов на единице площади - r = 0,54. Оценка образцов овса в СП-1 по числу продуктивных побегов и массе зерна метелки позволяет отобрать высокопродуктивные линии. Новая селекционная линия Тр. 17-24 обеспечила прибавку по урожайности зерна 0,36 т/га к стандарту Орион при высоких показателях гомеостатичности (Hom) и коэффициенте регрессии (bi) больше единицы. Повышению качества зерна нового селекционного материала способствует использование в гибридизации сортов Памяти Богачкова, Panfive, Rozmar, Ensiler, IL 85-1538, Texas 65с-306.

Бесплатно

Селекция озимой ржи на качество зерна в условиях Красноярского края

Статья научная

В условиях центральной части Краснояр-ской лесостепи в 2014-2016 гг. проведено изу-чение агробиологических и технологических качеств районированных в Восточной Сибири сортов озимой ржи Енисейка, Синильга, Ми-нинская и перспективного сорта Красноярская универсальная, отличающегося низким содер-жанием водорастворимых арабиноксиланов (менее 1 %). Исследования показали, что изу-чаемые сорта на фоне неблагоприятных ме-теоусловий характеризуются высокой зимо-стойкостью и устойчивостью к полеганию. Перспективный сорт показал равную со стан-дартом зимостойкость (4,8 баллов) и устой- чивость к полеганию (4,7 баллов). За годы ис-следования урожайность стандартного сорта Енисейка колебалась в пределах 3,46- 4,42 т/га. Сорт Красноярская универсальная не уступал районированным сортам по про-дуктивности, а в 2014 г. значительно (на 18 %) превзошел стандарт. Красноярская уни-версальная превосходит стандарт по массе 1000 зерен и характеризуется стабильно-стью данного показателя в различных гидро-термических условиях. Изучение амилолити-ческой активности показало, что сорта Крас-ноярской селекции в контрастные по метео-условиям годы формируют зерно с оптималь-ными для выпечки хлеба показателями амило-граммы (350-645 е. ам.). Вместе с тем гидро-термические условия оказали существенное влияние на высоту амилограммы. Избыточное увлажнение в период налива зерна и уборки в 2014 г. привели к снижению этого показателя до нижней границы оптимальной нормы (350-365 е. ам.). В благоприятном для формирова-ния высокого качества зерна 2015 г. высота амилограммы колебалась по сортам в преде-лах 385-455 е. ам. Засуха в период налива зер-на в 2016 г. привела к увеличению высоты амилограммы у всех сортов. Сорт Краснояр-ская универсальная характеризовался наибо-лее стабильными по годам показателями вы-соты амилограммы (350-505 е. ам). По общей хлебопекарной оценке Красноярская универ-сальная находится на уровне стандарта, а по объемному выходу хлеба превосходит его.

Бесплатно

Селекция рябины как декоративной культуры в России и европейских странах

Статья научная

В статье представлены материалы собственных исследований по культуре рябины в северных условиях европейской части России и обобщение исследования по селекции рябины на декоративность в зарубежных странах. Показано, что проводимая работа по межвидовой гибридизации в европейских странах показывает высокие результаты по получению большого количества декоративных форм и межвидовых гибридов с привлекательными формами и окраской плодов для использования в ландшафтном дизайне. В декоративных целях используют дикорастущие виды рябины и сорта, полученные от этих видов. Сорта декоративной рябины, полученные как в России, так и в Европе, произошли от рябины обыкновенной, Тюрингской, Арии, Широколистной. Особые успехи в селекции на декоративные качества рябины были достигнуты в ряде европейских стран: Голландии, Британии, Германии, Франции, Дании. В Голландии получили популярность гибриды (гибриды Ламберта, выделенные в отдельный вид рябины Арнольа), полученные от скрещивания рябины обыкновенной с рябиной разноцветной...

Бесплатно

Селекция ярового ячменя на устойчивость к основным болезням в Приморском крае

Статья научная

В статье освещены основные направления селекционной работы по яровому ячменю в Приморском крае. Изучено 326 сортообразцов коллекции ВИР, выделено14 сортов источников с высокой продуктивностью и устойчивостью к сетчатому и полосатому гельминтоспориозу. В результате селекционного процесса создано 13 новых линий ярового ячменя, с высокой продуктивностью, устойчивые к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды.

Бесплатно

Селекция яровой мягкой пшеницы на адаптивность

Статья научная

На земледельческой части Красноярского края выделено 8 почвенно-климатических зон. Разнообразие условий возделывания требует создания сортов, значительно различающихся по вегетационному периоду и реакции на раз-личные стрессовые факторы. Цель проводимых исследований - создание новых сортов яровой мягкой пшеницы для различных почвенно-климатических зон Красноярского края. Экспе-риментальную часть работы проводили на опытных полях Красноярского НИИ сельского хозяйства, расположенных в центральной ча-сти Красноярской лесостепи. Предшествен-ник - пар, норма высева - 5 млн всхожих зерен на гектар. Полевые исследования проводили согласно методике ГСИ. В качестве раннеспе-лого стандарта использовали сорт Новоси-бирская 15; среднераннего - Алтайская 70; среднеспелого для лесостепной зоны - Омская 32; среднеспелого для степной зоны - Омская 33. Оценка селекционного материала на устойчивость к грибным заболеваниям прово-дилась сектором иммунитета по методикам, разработанным в ВИР; оценка технологиче-ских и хлебопекарных качеств зерна - секто-ром технологической оценки зерна в соответ-ствии с методиками национальных стандар-тов РФ и методов ИСО. Основными признака-ми адаптации сорта к условиям произраста-ния является оптимальная продолжитель-ность вегетационного периода и устойчи-вость к наиболее распространенным неблаго-приятным факторам среды. Особенно важна устойчивость сорта к засухе, поскольку ущерб от нее превышает ущерб от любого стрессо-вого фактора. Были выявлены признаки, поло-жительно влияющие на продуктивность сор-та в условиях засухи: число и степень разви-тия зародышевых корней, оптимальное соот-ношение межфазных периодов развития рас-тений, наличие остей, общая площадь листо-вой поверхности и площадь флагового листа, крупность зерна. Использование полученных теоретических результатов в селекционном процессе привело к созданию новых сортов, обладающих высокой адаптивностью. Для различных почвенно-климатических зон Крас-ноярского края созданы сорта яровой мягкой пшеницы: Ветлужанка, Свирель, Красноярская 12, Курагинская 2, Канская. В статье дана ха-рактеристика сортов и рекомендации по зо-нам их применения.

Бесплатно

Сельские территории: понятие, типология, функции

Статья научная

В статье уточнено понятие и систематизированы функции сельских территорий. Выявлена необходимость проведения типизации сельских территорий на федеральном и региональном уровне с использованием экономических, социальных и экологических показателей.

Бесплатно

Сельские хозяйственные организации, их виды и особенности управления

Статья научная

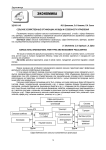

Рассмотрены вопросы создания сельских хозяйственных организаций, их виды и сферы деятельности, факторы, современные проблемы и направления повышения эффективности управления; зарубежный и отечественный опыт управления сельской экономикой.

Бесплатно