Этнография. Рубрика в журнале - Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий

Новые материалы о Спасской церкви из Зашиверска

Статья научная

В статье представлены новые материалы из истории церкви Спаса Нерукотворного Образа, являющейся в настоящее время частью экспозиции Историко-архитектурного музея Института археологии и этнографии СО РАН. Источниками стали публикации в Якутских епархиальных ведомостях конца XIX начала XX в., воспоминания и фотоматериалы. Собраны названия церкви, упоминавшиеся в летописях, рапортах, описаниях и прочих документах. Несмотря на их вариабельность, церковь легко идентифицируется, благодаря малому числу церквей в Якутии и особенностям посвящения престола. Показана значимость деятельности зашиверских священников по распространению православия на Чукотке и в Якутии, которые проводили христианские обряды для местного населения, строили и освящали храмы не только в городе, но и на отдаленных территориях. Существенный вклад внесли священники Слепцовы, включая их участие в строительстве новой Верхоянской церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Приведены географические особенности размещения Зашиверска как важного транспортного узла региона, а также сведения о времени и обстоятельствах строительства Зашиверской Спасской церкви в 1700 г., объясняется посвящение ее престола Спасу Нерукотворному, образ которого принесли в Якутию казаки на своем знамени. Показаны невоплощенные планы по переносу церкви из обезлюдевшей местности, а также бедственное состояние здания в начале XIX в. и усилия по восстановлению ее ограды и восполнению церковной утвари, увезенной в Абый. Публикуются тексты рапортов А. Берденикова и причта Индигирской церкви, а также фотографии 1930-х гг.

Бесплатно

Новые материалы по жертвенным покрывалам обских угров

Статья научная

Статья посвящена введению в научный оборот новых материалов, полученных в ходе полевых этнографических работ 2017-2020 гг. Они проводились на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В статье приводится описание четырех жертвенных атрибутов, связанных с почитанием популярного у обских угров божества Мир-сусне-хума, в дар которому преподносили элементы богатырского и всаднического одеяния - выполненные из сукна накидки, пояса и покрывала. Впервые публикуется жертвенное покрывало с тремя фигурами всадников, изготовленное в середине XX в. манси, проживающими в бассейне р. Ляпин. Информация о подобных атрибутах была известна исследователям с середины 1980-х гг., но реальное изделие было найдено только в 2017 г. Жертвенное покрывало из д. Лохподгорт (Шурышкарский р-н ЯНАО) отодвигает северную границу бытования жертвенных покрывал обских угров в Нижнем Приобье еще на 100 км на север; кроме того, на покрывале присутствует нестандартная компоновка фигур всадников с дополнительным «пустым» квадратом, а на основной фигуре божества имеется дополнительная антропоморфная фигура. Жертвенное покрывало с семью фигурами всадников, приобретенное в д. Юхангорт, оформлено дополнительной полосой орнамента «березовая ветвь», что, по версии автора статьи, может указывать на принадлежность покрывала роду Новьюховых, фамилия которых с хантыйского языка переводится как «белое дерево». Жертвенная накидка, описанная у манси, проживающих в бассейне р. Пелым, необычна по форме (семиугольник). Скорее всего, она использовалась в качестве одежды семейного духа-покровителя, почитаемого в орнитоморфном облике. Итогом рассмотрения вновь найденных жертвенных покрывал является вывод о том, что одно из них подтверждает схему последовательного изготовления данного вида атрибутов, предложенную И.Н. Гемуевым, а остальные образцы демонстрируют специфические локальные особенности, причем необычность ряда деталей может быть объяснена их периферийностью.

Бесплатно

Статья научная

В статье излагаются результаты инновационного исследования ряда религиозных общин, которые объединяет их принадлежность к т.н. новым религиозным движениям (НРД). Работа проходила в два этапа. На первом этапе был изучен мощный сакральный центр, сформировавшийся в течение последней четверти века в районе д. Окунево Муромцевского р-на Омской обл. Наибольшим влиянием здесь обладают религиозно-культурные организации неоиндуистского толка - бабаджисты (шиваиты), кришнаиты; а также общины, идеология которых строится на основе изобретения «древнеславянских» традиций. Дается описание сакрального пространства Окунева, а также церемоний и праздников, организуемых сторонниками различных религиозных групп. На втором этапе было проведено этнографическое обследование экологических поселений и общин, сформировавшихся на территории Омской обл. Они подразделяются на три группы: 1) поселения, основанные на представлениях об изобретаемой «древнеславянской» религии и экологической этике; 2) поселения родовых поместий, в основу которых положена идеология широко распространенного в России НРД «Звенящие кедры России», известного также под именем анастасиевцев или анастасийцев; 3) неоиндуистские поселения, созданные на идейных принципах кришнаизма-вайшнавизма. Рассматривается феномен хронотопа новых сакральных пространств. Его основу зачастую составляют археологические объекты, подвергающиеся сакрализации и мифологизации. Анализируется популярный этиологический миф о древнем великом городе на месте нынешнего Омска. Социальной базой подобных мотивов является состояние психологической фрустрации в связи с утерей регионами России былой экономической и культурной значимости, централизация и концентрация всех культурных и экономических ресурсов практически только в столицах России, с одновременной маргинализацией остальных территорий.

Бесплатно

Статья научная

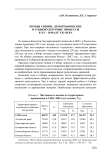

Современная экономическая жизнь сельского населения является актуальной темой этнографии. В статье вводятся в научный оборот новые полевые материалы о состоянии традиционных хозяйственных занятий татар д. Большемурлы в конце XX- начале XXI в., выявляются общие и локальные черты этой деятельности; анализируются изменения в личном подсобном хозяйстве (огородничестве, животноводстве), описывается состояние рыболовства и собирательства. Сделаны выводы о том, что большая часть жителей занимается огородничеством, около половины домохозяйств разводит сельскохозяйственных животных; рыболовство и собирательство носит вспомогательный характер в жизнеобеспечении. Территория вокруг поселения экономически освоена татарами в радиусе до 6-7 км, включая левобережную террасу и пойму р. Иртыш. В хозяйственных занятиях жителей д. Большемурлы зафиксирован ряд изменений, которые встречаются и в других поселениях татар Омской обл. Они носят характер общей тенденции: сокращение площадей под посадки картофеля (его выращивание перестало носить товарный характер); выпас сельскохозяйственных животных без пастуха; уменьшение количества молочных коров и, следовательно, производства молока; восстановление рыбных запасов озер, что связано с обильными половодьями в Омской обл. Однако по этой же причине оставлены традиционные сенокосные угодья. Также выявлена локальная специфика в хозяйственной деятельности татар этого поселения: в рыболовстве сохраняются традиционные приемы рыбной ловли; преобладает собирательство ягод и грибов, произрастающих вокруг поселения.

Бесплатно

Новые сведения об образе медведя в культовой практике хантов

Статья научная

В мировоззрении хантов медведь - Консынг-ойка, что значит «когтистый старик» - занимает центральное место. Статья посвящена описанию фигуры семейного духа-покровителя, основой которой является литая бронзовая фигура медведя кулайского облика. Животное показано анфас: медведь стоит на задних лапах с поднятыми передними лапами. Многослойный aнтропоморфный семейный дух-покровитель получен в ходе экспедиционных работ Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН в 2018 г. в Шурышкарском р-не Ямало-Ненецкого автономного округа. Костюм семейного духа-покровителя формировался в три этапа: в начале XXв., в 1960-х и 1990-х гг., о чем свидетельствуют монетные вложения, фактура ткани изделий. Находка подтверждает вывод о почитании культа медведя у современных хантов как тотемного животного.

Бесплатно

Статья научная

Материалы для исследования были получены автором в ходе экспедиционной поездки летом 2020 г. Цель данной статьи состоит в том, чтобы ввести в научный оборот материалы по неизвестному этнографам пуховому промыслу у татар Уленкулъского и Яланкулъского кустов поселений. До настоящего времени этнографы практически не занимались направленным изучением женских рукоделий западносибирских татар. Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XX - начало XXI в. Новые данные расширяют представление исследователей о домашних хозяйственных занятиях и женских видах труда, способах жизнеобеспечения изучаемых локальных групп населения. В работе приводятся сведения о занятии пуховым промыслом во второй половине XX в., данные о количестве коз в личных подсобных хозяйствах жителей и общие сведения о пуховом козоводстве: породы животных, способы приобретения. Далее описывается технологический процесс получения и изготовления пряжи: вычесывание коз, обработка пуха (очистка от сора, стирка), прядение. В общих чертах рассматривается технология вязки теплых шалей и косынок, варежек и носков, приводятся сведения об орнаментах на вещах. На основании многолетнего изучения хозяйства и материальной культуры западносибирских татар автор делает вывод, что пуховое козоводство было редким явлением в населенных пунктах татар Омской обл. Пуховой промысел был отличительной особенностью Уленкулъского и Яланкулъского кустов поселений. Во второй половине XX в. производством пуховых вещей на продажу занималось в этих поселениях большинство семей, этот промысел приносил существенный доход.

Бесплатно

Нормативно-правовой статус ландшафтных святынь: памятник природы или достопримечательное место?

Статья научная

В статье рассматривается одна из базовых категорий культурного ландшафта культовые/почитаемые места (ландшафтные святыни), которая используется в современных исследованиях для обозначения священных камней, родников, деревьев, каменных или деревянных крестов и прочих ландшафтных объектов природного или искусственного происхождения, наделенных сакральным статусом. Показано, что наряду с традиционной разработкой проблематики ландшафтных святынь как функциональных зон культурных ландшафтов и мест народной исторической памяти в рамках культурного ландшафтоведения, а также исследований коллективной памяти (Cultural Landscape Studies и Memory Studies) в последнее время наметился еще один аспект изучения перечисленных локусов, связанный с анализом их статуса как достопри-мечательныхмест и/или объектов природного и культурного наследия (Heritage Studies). Особое внимание обращается на историю осмысления и концептуализации самого понятия достопримечательного места, в т.ч. в ряде международных Конвенций, инициированных ЮНЕСКО. Отмечено, что в настоящее время нормативно-правовой статус данной категории определяется Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2002]. Вместе с тем российские практики управления наследием, как свидетельствуют нормативные документы и полевые материалы, отличаются довольно низкой вовлеченностью местного населения в процессы охранения, регулирования и планирования как ландшафта в целом, так и отдельных его компонентов. По этой причине оценка статуса ландшафтных святынь обычно ограничивается констатацией ценности памятников как объектов природного наследия, без учета их историко-культурного и религиозно-культового значения.

Бесплатно

О водном мире в представлениях и обрядности кабанских бурят

Статья научная

Представления о водном мире - отдельная область традиционного мировоззрения бурят, на их основе сложилась и поныне функционирует система обрядов. Изучение этих представлений дает возможность углубить знания о духовной составляющей культуры бурят. Исследование опирается на полевые материалы, собранные в 2017 г. в Кабанском р-не Республики Бурятии. Представления о водном мире и связанная с ними обрядность у кабанских бурят имели локальную специфику, сложившуюся вследствие активных контактов между представителями бурятско-предбайкальских, хори-бурятских, эвенкских и монгольских родов в рамках данной этнотерриториальной группы. Другим фактором, повлиявшим на формирование специфики, было развитие у кабанских бурят рыбного промысла на Байкале.

Бесплатно

О поминальных блюдах у татар Знаменского и Тарского районов Омской области

Статья научная

Статья написана на основе полевых материалов 2014 и 2016 гг. Рассматривается поминальное блюдо из теста - юпка. Очерчен весь ареал похожих изделий из теста для поминок в Омской и Тюменской областях. Несмотря на то, что в нескольких местах они сохраняются, традиция их готовить - реликтовая. В настоящее время на поминках подают суп с мясом и лапшой, фрукты и сухофрукты. Эти блюда и продукты являются постоянными в наборе блюд для поминок в результате повышения уровня жизни во второй половине XXв. Состав изделий из теста (пироги, хворост) для поминок разнообразен, и нет устойчивого набора. Обязательным блюдом из теста на поминках татар являются пресные блины. Вопрос о заимствовании этого блюда у русского населения требует дополнительного изучения.

Бесплатно

О шаманском обряде посвящения животных «сэтэрлэх» у закаменских хонгодоров

Статья научная

Автор статьи на основе полевых, архивных и литературных данных попытался выделить изменения в обряде сэтэрлэх у закаменских хонгодоров. Сопоставление материалов первой трети XVIII и начала XX в. показало, что коллективное жертвоприношение тайлаган, в рамках которого проводился обряд сэтэрлэх, упростился и приобрел синкретичные черты. Изменения вызваны трансформацией мировоззрения закаменских хонгодоров под воздействием традиций буддизма.

Бесплатно